25

在成為電影文字工作者/電影評論者之初,我便想過要將自己書寫過的文章,以一種「資料庫」的概念收集在一起,利用年份或標籤的功能加以分類,在網路上公開。對自己的意義是,無論寫出來的文章是不成熟的批評,或是看似言之鑿鑿,好與壞都反映了書寫當下的心態與能力,值得不停檢視與回顧。

不知不覺,如今(2019)距離寫作初始已近18年,我仍不時會想起過去對某些影片的批評,過於強烈的用字遣詞是否傷害了創作者?這段期間我也涉足影展工作,必須以有別於「評論者」位階的角度來觀看作品,策展甚至成為了我的正職工作(於國家電影中心下擔任台灣國際紀錄片影展的策展人)。

許多年前,我的第一次大型影展工作經驗一直令我難以忘卻。雖然該屆影展仍順利結束,但高工時、高壓力、高緊張的工作節奏,在內部溝通協調不良的狀況下,於許多工作人員身上留下難以痊癒的「創傷」。相對於其他人,我則算是幸運的少數生還者,還繼續留在這個領域中耕耘。

上述的自我檢討與刻骨銘心,在某些時刻總在我腦海中縈繞。有時候我固然會想,如果有機會再來一次……,肯定要故作成熟,避免創傷發生,不做超出資源規模或能力範圍的事。但,這樣一來又顯得太保守了,如果寫作和策展不具備某種冒險或做夢的特質,那是否創作和藝術的精神也一併逝去了?

於是,反覆地斟酌、掙扎、思辨,找到能自我說服的論述方法,估算各種可能性與不確定性,藉以找到與讀者/觀眾的連結與平衡,是我對這份工作的主要理解。

2018年,在第十一屆的台灣國際紀錄片影展,我們/策展團隊秉持著這種「冒險精神」,推出了「台灣切片|想像式前衛:1960s的電影實驗」單元。這是一個針對1960年代中後期台灣的前衛影像,進行重新考古的策展行動,有許多作品早已不知去向,只留下傳聞、口述文字與文獻資料,成為傳說。

在過程中,為了找到遺失的線索和影片,訪問成為一個重要的策展方法。但畢竟已是五十年前的事了,年邁的藝術家與導演們,也不敢盡信自己的記憶,訪談內容總需再三交叉比對;而尋找原始拷貝素材更宛如大海撈針,線索在約二十年前就徹底中斷,沒有然後了。

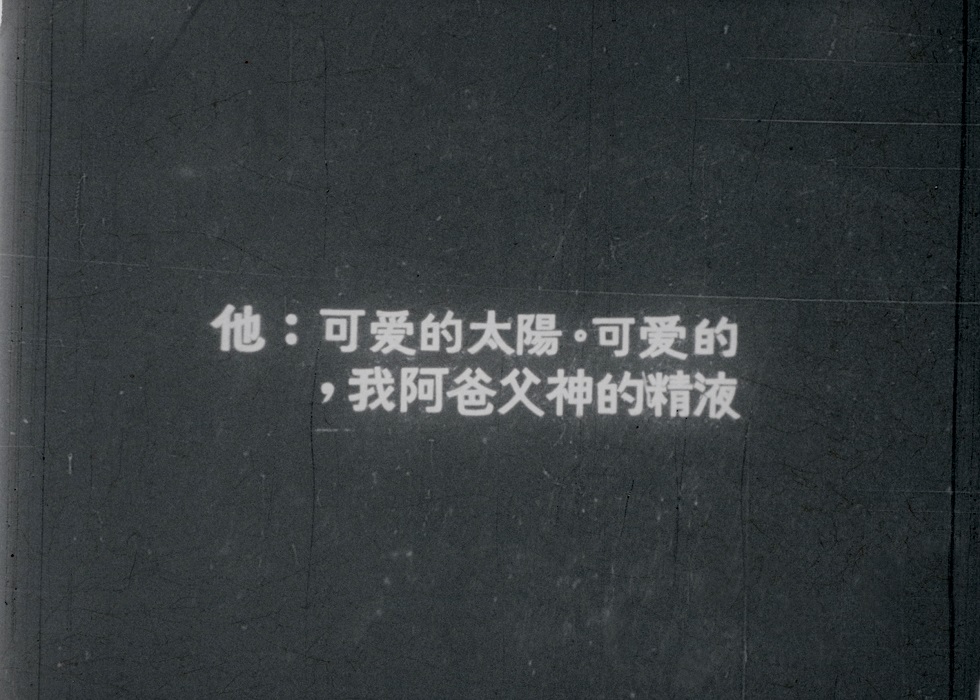

舉例來說,知名的美術家黃華成(生於1935年)是公認的「鬼才」,在1960年代末期,由他設計的《劇場》雜誌前衛大膽,創作更是跨足書冊裝幀、觀念藝術與當代藝術,他也是當年產量最豐富的實驗電影導演,有《原》(1966)、《現代の人氣の知性の花嫁》(1966)、《實驗002》(1967)、《實驗003》(1967)、《生之美妙》(1967)、《香港映畫廣告片》(1969)等六部,部部技驚四座,港台專業者讚譽有佳。

後來,黃華成在生命後期得了腦癌,病逝於1996年,聽說獨居的他滿屋全都是從各方收集而來、捨不得丟的,未來要辦展覽用的書報雜誌等等,密密麻麻的塞滿了屋子裡的每一方寸,他則自己到外頭去住旅館。在他死後,家人無力處理這些,只能請清潔公司丟棄遺物,估計早期的實驗電影8mm膠卷也都被丟了;另有一說,他重要的創作置放在一個印刷廠的倉庫之中,但眾人想不起印刷廠的名稱,也有傳聞該廠因經營不善早已倒閉,老闆跑路去了。

聽到這些,沮喪感如巨浪襲來,珍貴的創作竟然沒有被保存下來,策展團隊的每一個人都好不甘心!

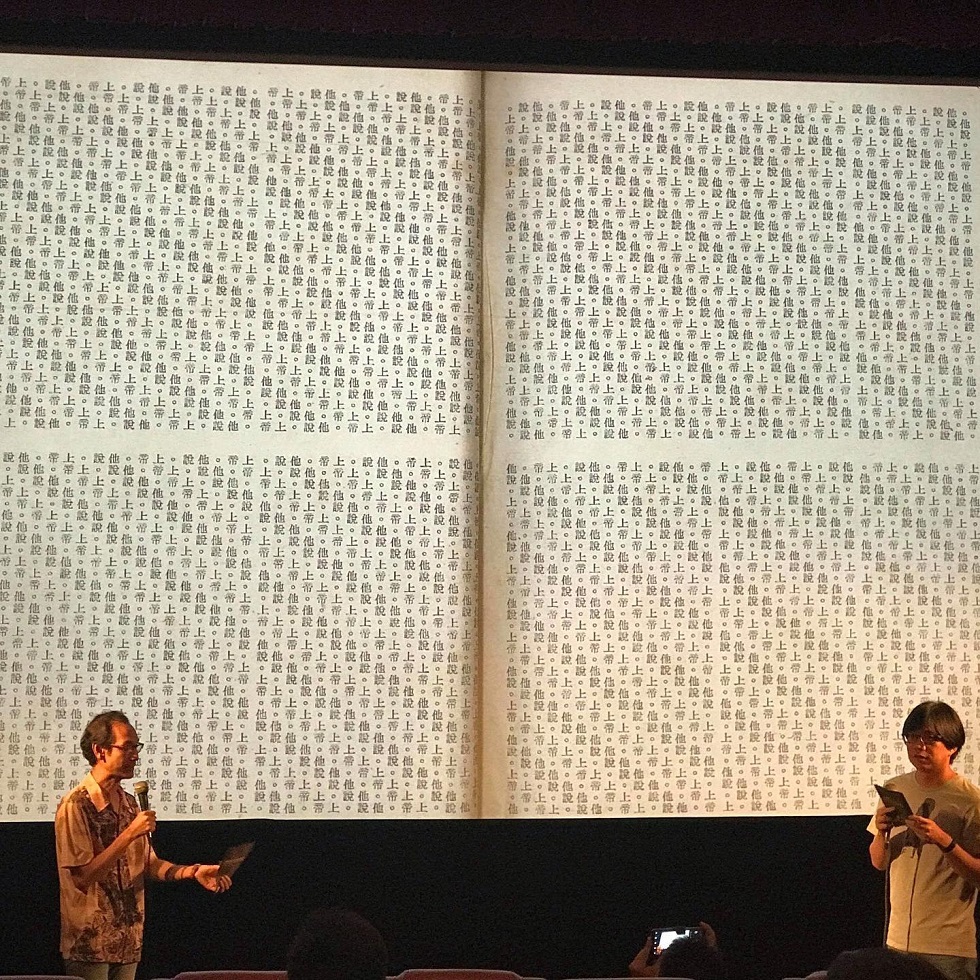

萬念俱灰的我們只好轉念,我仍不願善罷干休,提出「展出看不見的電影」的主意,團隊們認真嚴肅、煞有其事地在手冊上完成影片的考證與介紹,將手冊背景反黑,標註其為佚失影片,邀請讀者/觀眾與我們一起「想像」;另一方面,記得1994年時,國家電影資料館(國家電影中心前身)曾舉辦「《劇場》與我」座談會,側拍錄影帶(VHS)仍在。我們擷取了其中一段於影展進行正式放映——眾人說放映機已經準備好了,片子呢?只見黃華成笑笑地從口袋裡掏出《實驗002》的8mm膠卷,模仿1967年首次發表時,將放映機放在安全帽上,搖晃投影於六塊銀幕,現場加入即興的喘息人聲。

只是,這段影像,似乎成了他前衛電影成就的紀念憑弔。

除此之外,還有牟敦芾傳聞被禁演的獨立電影《不敢跟你講》(1969)與《跑道終點》(1970),兩片在電影中心的片庫中被發掘出來,許多觀眾看完讚嘆,若是當年得以正規放映,台灣電影史或被改寫!而編劇名家邱剛健的實驗電影《疏離》(1966),原本被列為佚失影片之一,後來比對多宗線索,證實也在片庫之中,失蹤了五十多年後,於2019年年初再度問世。

經過五十年後,影史被補正翻案了,這算晚嗎?

這段化身偵探的尋片過程,耗時近兩年,某些經典作品出土了,但許多謎團仍沒有答案,也有影人因病離世。造化弄人是常有的感嘆,遺憾一直都在,無悔亦仍有悔。當然,如果我們能再努力一點,再有多一點時間,產出的論述就會更多元完整,也許還有機會找到其他影片。

一方面,這篇影史上的「缺頁」,讓我們得以在空缺之中任意想像,發揮策展創意;但另一方面,我也不禁想著,為何會有這篇缺頁?五十年來沒人能補遺嗎?假如電影拷貝一直都在,其實是我們罹患了某種「知覺失調症」,無法辨認出影片的價值和意義。

「台灣切片|想像式前衛:1960s的電影實驗」推出後,幸運地頗獲好評,受邀至美國、英國、日本、南韓、泰國等地展出,我帶著複雜又矛盾的心情隨展登台。當我解釋到黃華成《實驗002》的側拍帶時,我總開玩笑地說,這或許是這個世界上,導演與作品僅存的唯一動態紀錄,側拍帶的畫質非常非常差,請各位有心理準備,但就如同我們的展名,你們得自己去想像這部前衛電影。聽完,觀眾們都笑了。

而我也想像著:如果,前衛不用想像……