19

這兩期《國藝會線上誌》的「鑿作現實的藝術」專輯,叩問著藝術改變世界的可能,而這也是打從開始在劇場工作十年來,一直在我心內翻攪辯證的問題。

難以超越的經典:生於劇場的法案

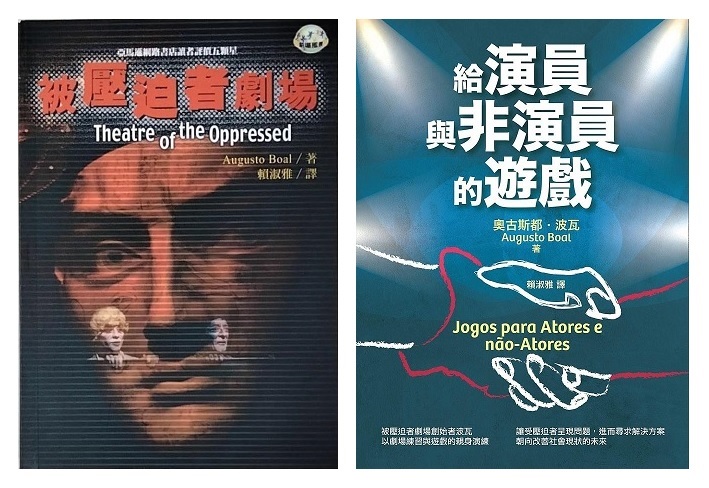

「藝術如何改變世界?」此提問的困難之處,在於如何具體印證改變的發生。若談及劇場的社會變革,我心目中難以超越的例子仍是曾做到市議員的巴西劇場大師奧古斯都.波瓦(Augusto Boal)所發展的「立法劇場」(Legislative Theatre),其於1974年所出版的《被壓迫者劇場》(Theatre of the Oppressed),也被多方轉譯,為期許以劇場進行社會變革者的必讀經典。

立法劇場是由波瓦發展的被壓迫者劇場中的「論壇劇場」(Forum Theatre)延伸而來。論壇劇場強調觀眾的參與動能,將演出停在未決的衝突,邀請台下觀眾上來「取代」劇中遭遇不平等處境的角色,共同尋求解決的方法,以劇場練習改變、預演革命。立法劇場則利用波瓦自身的市議員身分,將其在里約的被壓迫者劇場中心(Centro do Teatro do Oprimido—Rio de Janeiro,CTO-Rio)轉為「波瓦議員政治戲劇辦公室」,進入社區、弱勢組織或貧民窟進行論壇劇場演出,現場收集民眾的意見,進一步將舞台轉換為模擬法院。模擬過程中所通過、與民眾共擬的三讀法案,皆經律師團修訂,使法案專業化後送回議會、推動立法,並在1993至1996年間成功推行了13項法案。

然而除了波瓦所具體推行的法案,還有什麼案例能證明劇場對社會有確切地改變?

回看台灣的劇場社會行動

回顧台灣近代幾次為人稱道的劇場社會行動:1988年,由達悟族人集結劇場人策劃的「二二〇反核廢驅逐蘭嶼惡靈運動」,在蘭嶼第26號地核廢料貯存場前演出「蘭嶼反核報告劇」,由十多位達悟族長者和青年以報告劇形式表達反核的心聲。雖當年的行動獲得了大眾關注與政府承諾,並為80年代小劇場參與社會運動建立了典範與風潮,然而至今(2023年)惡靈依然盤據,核廢料依然未遷出蘭嶼。

而2014年起差事劇團進入彰化縣大城鄉台西村與村民展開《南風——證言劇場》,以至2015年底與專業表演者發展的《女媧變身》,再至2016年初回到台西村的「返鄉的進擊——台西村的故事」系列活動,希望藉由這些行動呈現在雲林麥寮的台塑六輕對於濁水溪彼岸的彰化台西村的汙染影響,並期待為受重金屬汙染所苦痛的居民爭取權益。跨時兩年的系列活動,結合了紀實攝影、展覽、劇場與遊行等不同藝術形式,並有在台北、台中與台西村本地的演出活動,也獲得媒體關注,唯至今台塑仍否認台西村的汙染與己有關。

就此,這兩期專輯所希望看見的「藝術可以改變世界」的實例證明,若以結果論而言似乎十分艱難。但不能諱言,即使上述兩項行動未見成效,卻也不能全以失敗論斷:在當時,藝術的現場介入確實給予在地民眾更多元的發聲可能,並也在排練與演出等行動中,集結了不同的單位組織,展現文化行動的力量。也顯現藝術於社會的工作本即是一個進程、一個提問、一種與邊陲者同在的表態,而非能確實劃下句號的證成。畢竟相比於直接的改變式的革命,藝術工作能做的漸進的滲透與教育,其改變需要集結眾人之力,累積而成,如同波瓦所言:「戲劇不僅僅是一種社會活動,它是一種生活方式!我們全都是演員:作為一個公民不是僅僅要在這個社會中生活,更要想辦法去改變它!」若只有劇場,是難以改變的,只有每一個人在踏出劇場之後,帶著意識、形成不同的種籽,讓樹長成眾人的森林,從自身做起,才會有改變的力量。

波瓦的階段性實踐

回到波瓦的實踐,其被壓迫者劇場在方法上即是希望藉由戲劇的練習,將身體、表達與自主性還給民眾。在《給演員與非演員的遊戲》(Games for Actors and Non-Actors)中,其將練習活動分為「認識自己的身體」、「表達自己的身體」、「劇場就是語言」以及「劇場即論述」等四階段。循序漸進,藉由遊戲的趣味重新開啟民眾在生活中被拘束的五感、打破身體的慣性,並能找到語言以外的溝通方式,進而藉由身體與各種媒介表達想法、形成論述,對世界發聲。這樣的過程非一蹴可幾,在階段之間也在形塑彼此認識自我與認識社會結構的能力,進一步尋求合作與行動的方式。

在直接的劇場工作坊之外,被壓迫者劇場的演出皆深入議題對象所在的現場,並和相關組織合作,結合藝術的表現性與組織工作的延續性,讓藝術介入後的行動能持續發生。1997年波瓦議員連任失敗,卻也稱將進行「沒有立法者的立法劇場」——其任期內的全盛時期至少有60個曾受被壓迫者劇場培訓的團隊在里約推動與進行立法劇場,而在波瓦卸任後,亦有19個合作的團隊與組織據此方法穩定運作。

台灣的現在進行式

這些年在台灣,除了持續發生的各類議題創作,另也有受菲律賓、韓國影響的民眾劇場、受英國影響的教習劇場(Theatre in Education,TiE),並且因著操作者的方式不同而相容,持續尋找能夠更有效滲透與傳遞的創作方式。而議題與組織工作的連結,也成為某些創作團隊的關注。

2021年起,因為對於藝術工作者勞動權益的關注,我與張吉米、何岡娗便與臺北市藝術創作者職業工會聯繫,共同提案發起「勞動權益論壇劇場」的演出。2021年發展的第一部曲《請問,有沒有便當?》在演出現場獲得極大的反饋,劇中呈現的創作關係中的權力位階、劇場圈的人情掛鉤、超時工作與不成比例的薪資等自我剝削、弱弱相殘問題,讓相關的藝術工作者十分有感。除了現場觀演者的相互討論、實際上台取代介入、為現況尋找解方,也讓個人察覺自己並不孤單,亦於過程中看見議題背後的結構問題。並因為有工會祕書處在場,能即時提供相關的勞權資訊與諮詢,使得藝術創作與現實資源能夠相互扣合,形塑更有利的改變力量。

在《請問,有沒有便當?》進入各大專院校藝文科系巡迴演出後,配合業界的時事與工會議題的推動,後續又發展了討論藝術行政過勞處境的《請問,可以下班了嗎?》(2022),以及關注合約簽訂陷阱的《請問,可以幫我簽個名嗎?》(2022-2023),形成「請問三部曲」。而在密集的合作與討論過程中,我也成為藝創工會的現任理事,持續尋找與思索藝術與組織工作的關係。

另在今年MeToo的風波之下,亦有由高伃貞帶領的應用劇場團隊「悅萃坊」,與台北忠信扶輪社及家暴防治團體「好街角研究社」合作,推出《這不是你的錯》性侵害防治教習劇場。演出主要以高中生為對象,進入校園和學生零距離互動,藉由劇中的當事人、友人、家人與身邊關係人等角色,談論親密關係與面對權勢性騷擾的可能方式。特別的是,配合演出,悅萃坊還提供觀演者「資源卡」,內有相關支援單位的聯繫方式、當下的自我照護方式,以及旁觀者可能的介入支援策略,除了藉由劇場演練與討論,更具體給予大眾面對性侵事件的行動參照。

而自2015到2018年,勵馨基金會也在十年的《陰道獨白》展演後,邀請導演喬色分與編劇郝妮爾,就台灣女性的個案故事,兼含家庭與親密關係暴力、性騷擾與性侵害、多元性別、未婚懷孕與女性歷程等面向,發展了「台灣陰道故事」《拾蒂》,並結合教案發展、藝術倡議等方式推廣相關議題;2023年的演出更加入數位暴力的議題。

於是,劇場介入社會的方式,不只在演出本身,亦更深刻地與倡議組織與社會資源連結,交互成縝密的行動網絡,共同形塑改變萌芽的沃土。

本文作者|黃馨儀

德國羅斯托克音樂與戲劇學院,戲劇教育碩士;國立台灣大學中國文學系學士。現為自由接案的應用劇場工作者與評論人。持續以戲劇作為媒介,接觸群眾,探討自身與周邊議題。

參考資料

1|奧古斯都.波瓦著、賴淑雅譯,《被壓迫者劇場》,揚智文化,2000。

2|謝如欣著,《被壓迫者劇場發展史:波瓦的民眾劇場之路》,新銳文創,2018。

3|奧古斯都.波瓦著、賴淑雅譯,《給演員與非演員的遊戲》,書林,2020。