24

我們到即將開幕的「國家電影及視聽文化中心」拜訪林木材,四周碌碌地準備開館迎賓的最後工事,林木材領著我們東走西瞧,熱忱地為我們開箱這幢各方企望已久的國家級影視聽資產寶庫。

跟著他的腳步拾階而上,瞥見我們腳下踩著的梯面,繪的是台灣電影的重要紀年,我們被累積起如今的種種,一階階的墊高,來到他的研發處處長辦公室。

即便小巧,現在他總歸是擁有自己的房間了。回想他走過的紀錄片軌跡,從一介翹課在外遊蕩、被偶然撞見的紀錄片震擊到崩潰大哭的大二生算起,在外觀上看起來,應該可以稱得上是個相當勵志的故事了。

當年「狹小的心胸被紀錄片的力量狠狠地給扳開來」(林木材語)的他,就此一頭栽了進去,在學校創了電影社,而後從企管系跨域去到了南藝大音像管理所,正式接受紀錄片的專業訓練,持續看片、讀書、寫評、參與籌辦各種相關活動;再後來,熬過了苦悶的做兵,移居台北,立下了要靠紀錄片維生這種浪漫大膽的志願。他給自己起了個走跳這領域的名字叫「木材」,因為當時的影評常把內容寫得艱深困難,而他覺得這種負有溝通任務的文體,應該要更通俗一點,要簡單、實在,跟木材一樣。

就這麼從書寫木材般的評論開始,一步一步,涉足巡迴放映、採訪編輯、選片評審、影展策劃、網站企劃……,圍繞著紀錄片推廣的各種活兒,幾乎什麼都幹過。

2012年,他在踏入紀錄片領域的第十年,接受紀錄片工會的委託撰寫《景框之外:台灣紀錄片群像》,記錄了多位中堅工作者。蔡崇隆導演在這本書的序言中,提到當時台灣的紀錄片環境持續惡化中,正值面臨轉折的關鍵時刻,並「期盼未來十年可以看到台灣紀錄片的新榮景」。如今恰好屆臨十年,就深浸其中的林木材看來,這個期盼究竟是成真了或者落空了?

「我覺得產業面是變好了,然後政府也投入更多資金,譬如國藝會、影視局……,跟十年前比起來,金額搞不好成長了一倍以上。」可在教育方面就頗為堪憂,他嘆道作為相關人才養成重鎮的南藝大紀錄所,近年的報考人數僅剩下個位數,「專業高等教育的情況其實是在往下降。不過從另一個角度來看,現在大家拍片基本上也不用受過很專業的養成,也很容易變得膚淺化,深入的東西變得比較少。」

雙重現實

「紀錄片不單單只是影像、聲音的構成,」林木材在《景框之外》裡寫道,「它的獨特與真正意義,其實來自於景框之外,創作者面對現實時不得不做的一連串抉擇,將自己徹頭徹尾地浸到現實裡去,親身面對那些快樂、幸福、平靜、尷尬、危險、不安的心情與反應。……拍紀錄片更是一種試煉。為了解決自身的疑惑,為了追求自我認同中的真實,就必須不停地到現實的漩渦中,去翻攪、挑戰、質疑、記錄。」

紀錄片工作者先天宿命般必須得攪入的現實至少有兩重,一重是攝影機瞄向的那個,一重是自身的處境——怎麼活的問題。

多年來在公私場合接觸大量的紀錄片工作者,林木材發現這之中也有世代差異,早些年,紀工們操煩的多半是作品裡的現實,而如今,則更多是作品之外的。

「年輕一點的通常會問,要去哪裡找錢?以前其實比較不會直接這麼問。以前比較會問,我現在拍到什麼程度、我應該要怎麼繼續下去?要怎麼解決創作上的問題。但是現在有點反過來,好像找不到資源就會影響繼續做下去的意願,大家的生存條件似乎變得很嚴苛。」

才說資金變多了,但生存卻變得更嚴苛?

一方面是技術門檻降低、參與的人口變多了,此外資源肥厚了,自然也引來各方的爭食。廣告、公關、媒體公司都湊過來參一咖,評選時秀出高畫質的拍攝樣帶,勝算便遠遠甩開獨立工作者或小型工作室。

版權是另一個攸關生存的大問題。紀錄片創作者通常得仰靠作品的販售和放映維生,但卻往往在出資者最大的市場慣習下,簽下漠視勞動價值的不平等條約。依林木材的觀察,近年來在紀錄片工會的緊盯1下,相較從前,勞資雙方都已更具版權意識,可是距離真正平等的理想,仍然有待努力的空間。

時代心靈的反映

林木材自2010年起投身台灣國際紀錄片影展(TIDF),多年來(僅在2012年離開過一屆)以刻意為之的策展態度,大膽挑戰「紀錄片」這個前提,讓這影展已然養就了一種不安分的鮮明性格——每每讓觀眾發出「這也算紀錄片嗎?」的疑惑或驚嘆。

勇敢踩踏界線、挑起爭端,為的是拉開想像。林木材藉由策展示範了紀錄片可以包容各種形式、美學和議題,然而,倘若紀錄片仍有其某種核心,那麼在他的心底,最終必須要守住的那個東西是什麼?

思惦了好一會兒,他說:「很抽象喔……,就是,你的心裡,對時代的一種反映,你可不可以藉由這種很特殊的類型表達出來。」「時代心靈的反映。」稍後他又慎重地覆誦了一遍。

鼓勵創作者努力表達的同時,他也提醒,不要過度的把自我放大,要尊重現實。「過度把自己放大,就是認為自己看到的才是真的,別人看到的不是,我覺得那是有個排擠性的,我看到這樣的東西會擔心。」用老派的說法來統整,那便是:「誠實,比真實更重要。」2

導演當自強

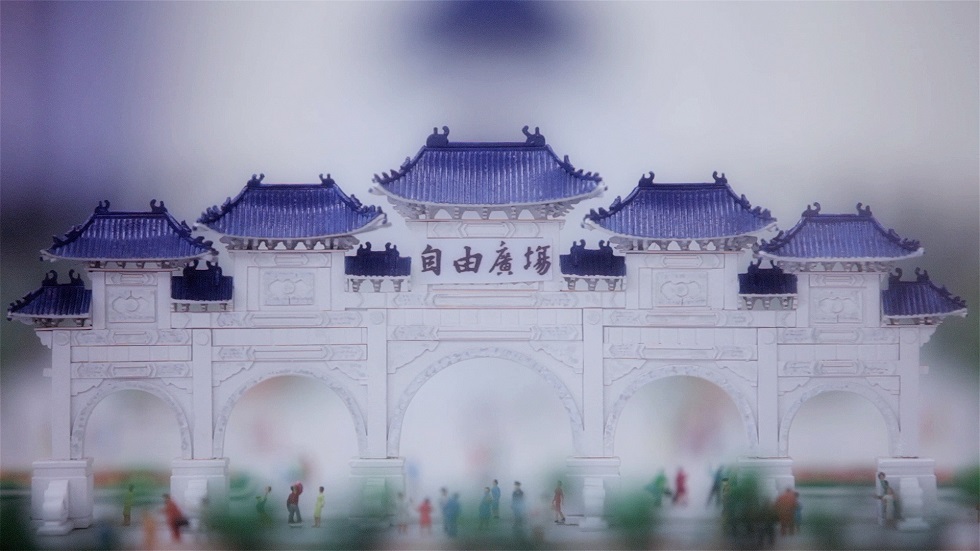

2020年,林木材在忙碌的工作中偷了夾縫,花了六個半天勤跑中正紀念堂,其結果是我們在當年的金馬手冊上,赫然發現他的大頭照出現在「導演」欄中,頂上是12分鐘的紀錄短片《自由廣場》。

聊起這個突然冒出來的新身分,他不只一次樂呼「我覺得很好玩耶」。

在啟動攝影機之前,他就打定主意,要在普遍苦哈哈到不行的紀錄片創作輪迴中,超脫出來,嘗試一種「投機取巧」的做法。

「很多人想說,拍紀錄片一定要很多錢、一定要幹嘛,我就想,我要做一個反例。所以我一開始就設想,我要拍一個15分鐘內的片,不要花太多時間,不要有特定對象……,用非常極簡省力的方式完成一個紀錄片,然後跟大家想的紀錄片都不太一樣。」

即便沒有得到太多具體的外在成績,這位新導演顯然樂在其中,並且繼續狂想他的下一個實驗。

經歷了導演實作,林木材發現自己在看待作品時變得更寬容。長年以來經常受邀擔任陪伴者的角色,為導演們檢視素材給建議,好似問診開處方。「我最常對創作者做的提醒就是,在發展階段的時候,應該盡可能的給你身邊信任、或能給你建議的人看,要敢於面對自己的不足,慢慢去建立那個心態的強壯。我發現很多人習慣獨立作業,開放度相對比較低,這就會有差。像我那個片子,我剪到第一版覺得差不多的時候,可能就丟給十個人看。」

與之相對,當他寫評時也會思考到,「我的用字遣詞要怎麼樣,創作的當事人才聽得懂,我會預設當他看到的時候會怎麼反應。那我不希望他很生氣,就算我在批評他,我會希望他看到的是,我作為評論者,想送給他的禮物是什麼。」

好好生活

這一路上擔子越挑越多,肩膀越來越沉,林木材說過去的自己總很勵志,常勸人要堅持到底,如今的想法則有些轉變了。

他明確感到過勞時的自己,對現實世界的敏感度會急劇下降,這對紀錄片創作者而言肯定也不是好事;此外也眼見有人因為過於投入,身心遺留下巨大的工傷。「如果可以好好生活,找到一個平衡點,會比較好。對創作者而言,也會比較能夠保持能量。」現在的他會說,假如真的痛苦到不行,放棄也可以是一種選擇。「生命其實滿複雜的,人生還有很多不同的方向可以去探索。……其實就是留一條退路給自己。」

那麼他自己,待在這個有好多苦的領域,曾有過那麼一刻想轉身離去嗎?

「其實沒有耶。因為我的終極想法是,台灣紀錄片的現在、過去或未來,基本上是一個很豐沃的資源,或說很豐沃的一段歷史,只是缺乏人好好的整理它、書寫它或策劃它。所以我就在我可以的位置,不管是哪個職位,都可以從中抓出一些能做的,盡量去把它整理好。」

一邊叨唸著接任管理職之後的種種悶與不適,可到頭來又呵呵地說:「我覺得紀錄片還是蠻有趣的啦,它蠻複雜的,很多狀態,然後它也相對很自由……」

聽起來,這木材大概還能繼續,甘心實在地給這領域添火。

註1|紀錄片工會一旦發現有違反相關工作者勞動權益、著作權等疑慮之情事,便會主動行文相關單位、介入提醒,工會網站並備有契約範本,提供相關工作者參考使用。

註2|關於「誠實比真實更重要」,以及紀錄片與真實之間永恆難解的結,可進一步參閱林木材十多年前的書寫〈探紀錄片與劇情片的虛構與真實:從《北方的南努克》與《冰原快跑人》出發〉。