20

夏曼・藍波安長期以充滿詩意的文字描述圍繞在太平洋蘭嶼島上關於海洋、飛魚,以及達悟智慧撞擊現代性的衝擊,因而早已被視為臺灣跨越原民、海洋、島嶼書寫而無法避談的代表性作家。黃同弘除了文學創作,2018年初出版的《反戰爭之眼:從美軍舊航照解讀台灣地景脈絡》,和講座當日甫出版的《不可見的臺灣:農航影像下的異視界》則同樣從空中角度俯視臺灣,並透過史料、口述填補檔案之間的人文記憶。兩位分別代表臺灣海洋與高空書寫的作家在這場座談中交錯對談。

在檔案的縫隙之間:黃同弘的臺灣書寫

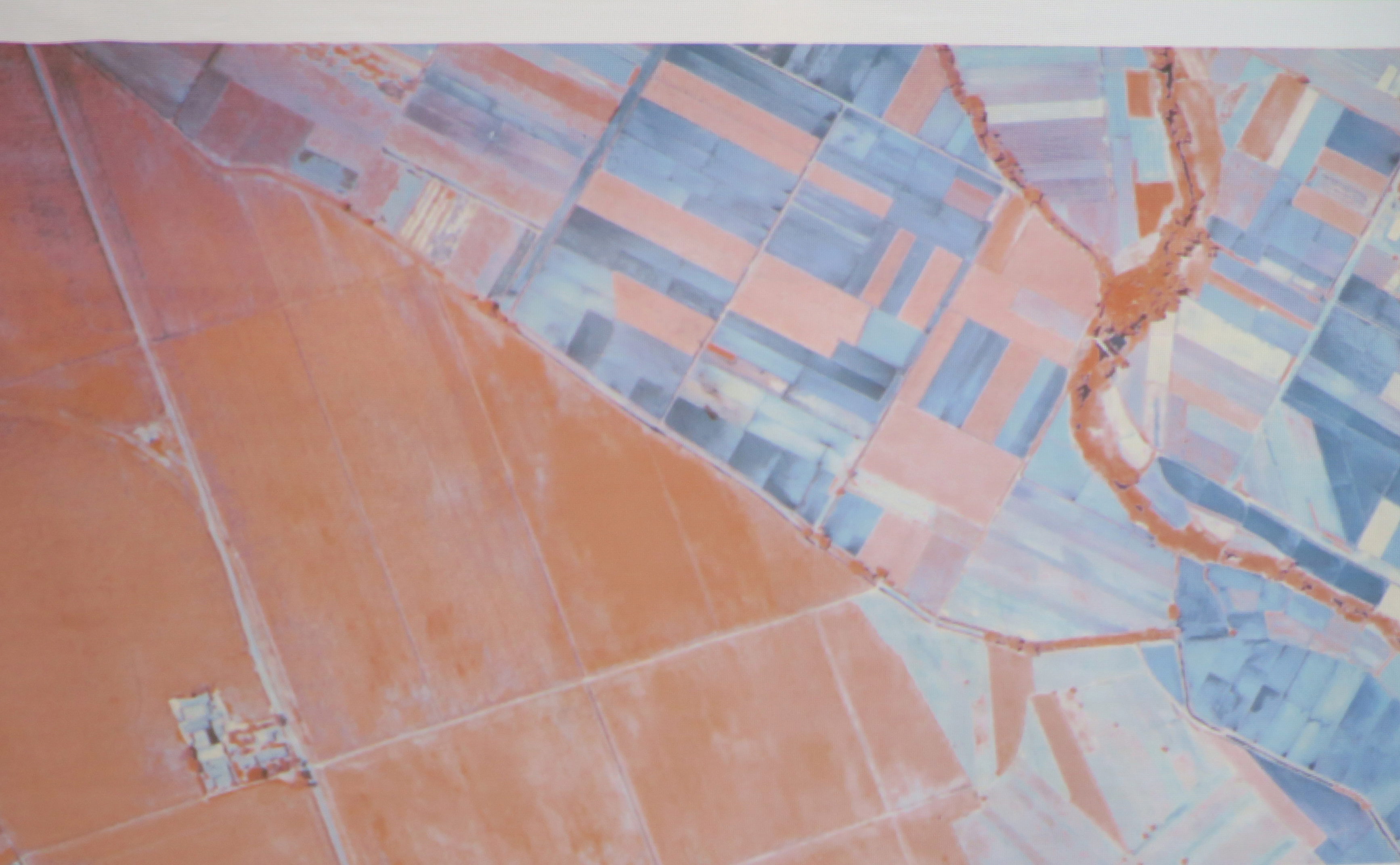

分別出版於2018年初與年底的《反戰爭之眼》和《不可見的臺灣》,作者黃同弘藉由戰前美軍航空和戰後臺灣農林局的航空偵照圖解讀臺灣戰前至戰後的地理脈絡。值得一提的是,除了戰前偵查照,前者亦藉由Google Earth加以對照,進而梳理人文在其中所扮演的角色;而後者的紅外光底片則透過當時技術進行作物與災害調查,從而反思島嶼產業與人文變化。在空照視角底下,更多潛藏在其中的地理與人文記憶因為大量的空白而被挖掘與書寫。

在寫作契機上,黃同弘首先提到非虛構寫作及虛構所帶來的不同契機。「我們要用Non-fiction(非虛構)來定義它的書寫嗎?或許可以,但它的出發點絕對不會只是單純論文式、科學式的思考,它裡面會有文學人的出發點,會有Non-fiction的實踐、挫折,還有經驗。」以《反戰爭之眼》的書寫歷程為例,黃同弘特別提及啟發其《反戰爭之眼》初始書寫的設定並非Non-fiction,而是Fiction(虛構)。

以一張1945年3月23日,美國第五航空隊B-24機群轟炸日月潭第一發電所的偵照圖為例,在K-18航空相機鏡頭中,凝結在半空中的4枚炸彈圖明顯成為檔案主角。黃同弘提到,在影像被視為史料而被觀看的背景底下,人們所關注的往往是炸彈所造成的傷害,「但我們有沒有可能用另一個角度思考,如果炸彈如卡通般凝結在半空中,如果這顆炸彈退回B24的機腹裡面,如果飛機倒飛,它將去到哪個遠方?」這樣的虛構性想像成為黃同弘寫作的初始契機。

「它能夠讀的東西超過一開始的想像。」初次面對這些太平洋戰爭時期,由美陸空軍隊派遣偵察機在太平洋小島臺灣的7,000多張偵照圖,黃同弘花費3年時間對照Google Earth判讀定位照片中的確切地理位置,因而透過山水河流的變化重新思考在這70年間,臺灣地域人文與地理之間前後產生了哪些變化,而又有多少故事潛藏在其中等待被挖掘與書寫?因此,在偵查照之間,填補視覺圖片之間縫隙的是現存的相關史料,透過日治時期公文書、臺灣日日新報,人文在空照影像的縫隙之間透過書寫生長出肌理,因而建構臺灣故事。

「這樣中性、非常冷的東西,我們可以讀到植物的歷史,而透過植物的歷史,我們可以回推到族群的歷史。」對黃同弘而言,影像也可以被視為證據而召喚族群歷史記憶。黃同弘以拍攝於1945年6月15日的嘉義阿里山區鄒族樂野部落偵查圖為例,其時樂野部落北面的闊葉林正逐漸被漢人的竹林地所侵略,而這樣的族群關係從戰前延伸到戰後,甚至間接促成在日後看似毫不相干的白色恐怖,因而在黃同弘所面對的口述歷史中,影像檔案召喚地方的族群記憶。

關於非虛構寫作的思辨,以及建議

談論非虛構寫作,「它對於臺灣文學的發展,它曾經是存在的,但因為媒體的變革、文學獎的機制——我們都鼓勵散文、小說的創作,現實、報導媒體已經不存在了。」於是虛構成為臺灣書寫主流,然而黃同弘認為:「非虛構寫作的推動可以讓臺灣書寫走得更遠。」以自身的書寫經驗為例,黃同弘分享新聞學中,關於「新聞跟真實」的思辨:如果有一棵樹在森林裡倒下了,沒有發出聲音、沒有人聽見、沒有被報導,那他是否真的倒下了?在新聞邏輯裡,新聞並非「真實」,而是代表了某種被篩選過的現實,因此,作為讀者的我們必須透過新聞倫理、書寫技巧重新思考還原真實面貌。

此外,黃同弘認為非虛構寫作必須建立在兩個基本訓練上,首先是新聞學,其次則是檔案,但必須有所意識的是去理解兩個不同檔案的侷限所在。比方說,文學背景的書寫者一定會進行口述訪談,但口述訪談對於地理想像必定有所偏差。「我們看見的東西,它其實必須經過長時間的累積,它必須經過分析,我們才能得到一個跟我們透過肉眼所看到完全不一樣的答案。」因此在追尋真實的過程中,黃同弘認為「二重證據」成為還原真實的必要性。是故,僅管光學證據被視為一種證據,但它卻無法提供真實原貌完全的完整證據,必須透過史料、口述才能讓書寫更趨近真實。

黃同弘以淡水早期曾有「鷺州泛月」美名之稱,然現已不存在的浮線島為例,在有限的記憶裡,當地耆老認為浮線島的消失只因1963年葛樂禮颱風的來訪,然而黃同弘提醒:「一個島的消失是漫長的過程,它不會只是因為一個颱風。但是人去記憶一件事,如果沒有地理學的背景,我會用當下最重要的一件事去記憶它。」因而島嶼的消失被簡化如詩一般的描述:「一座島就被一場颱風帶走了。」而這也成為書寫者必須去追尋的真理所在原因。同樣情境也反應在書寫者將面對的大量官方史料,特別對於日治時期的文書,黃同弘提醒其中藏有的帝國審美及帝國觀點是必須留心所在,「所以我們必須去理解這樣的檔案是怎麼被製造出來,我們才有能力去駕馭、利用這樣的材料。」

即便是「臺灣書寫」,寫作卻不該只有臺灣。在針對非虛構寫作者的建議,黃同弘以《反轉戰爭之眼》中的材料為例,提出美軍在拍攝的過程中,臺灣並非唯一目標,「臺灣只是航道中的其中小島」,因而臺灣在大量檔案中,實則被放置在太平洋的遼闊範圍之中。從這樣的角度進行研究,黃同弘認為:「當我們要作臺灣研究的時候,我們的視野絕對不會只有臺灣,就像夏曼・藍波安在書寫的時候,他望向的是一個更遼闊的世界。」因而看見臺灣成為看見世界的途徑之一,然而,我們對於這塊土地歷史記憶,實際上並沒有我們所想像的那麼熟悉,故「唯有當你把這些功課全部都完成,你才能回過頭來看臺灣。也唯有你把臺灣土地上面的這些繁複的、複雜的動能重新理解,才有辦法處理更遼闊的地界。」這是黃同弘給予非虛構寫作者的建議。

此外,在新媒體興起的時代,黃同弘認為非虛構所缺乏的未必是發表平台,而是更扎實的學術訓練,「文學你可以是一個人為之,可是當你是Non-fiction時,你需要的是學術社群的支撐。」這些學術社群包括檔案學者、社會學者,以及人類學者,所有的寫作都必須在非虛構的基礎之下與學術搏鬥,學術訓練基礎的提供因此比發表平台更為重要。

假如我可以這樣說的話:夏曼・藍波安的詩歌與海洋書寫

由於夏曼・藍波安不克出席講座,交由主持人浦忠成代為宣讀講稿〈假如我可以這樣說的話〉。在〈假如我可以這樣說的話〉中,夏曼・藍波安吟唱流傳在祖父、父親及海洋山林間的詩歌:

tana tota nganuwanud su oyat am, mazavak mapapuwo so arayou,arayou do kakavan nu cinalab (既使現在的我的力氣順流飄,我已經不懊悔了,因在我年輕時十分的幸運,每年都釣上一百多尾的鬼頭刀魚,就在那些雲彩被破壞的海域釣上的(被破壞之一是雲霧消散,表示很遙遠的海域)

由於書寫,這首詩歌不僅傳唱在蘭嶼小島的親族與自然之間,2018年12月,當夏曼・藍波安前往日本東京領取異托邦文學獎時,得以優雅地面對這些理解「原初文學」、創作「接受孤獨」意義的評審,並將祖父及父親原本僅在這座太平洋小島傳唱的詩歌吟唱出來。會中,主持人浦忠成透過自身對夏曼・藍波安的認識,介紹這位來自海洋的作家。在上世紀之末,早期的夏曼・藍波安曾帶領來自蘭嶼的族人對中央政府在蘭嶼島上的妄為進行抗爭,並成為早期原民運動的先鋒者之一,然而年紀漸長,當身邊同夥接受政府官職、一一任職官員,夏曼・藍波安反而選擇回到蘭嶼、重返海洋的懷抱,並藉由書寫重新面對自然與族群的反思課題,蘭嶼故事亦藉由夏曼・藍波安充滿詩意的文字而被認識。

此外,浦忠成特別提及,同樣被視為臺灣海洋文學作家,廖鴻基是「海上的作家」,而夏曼・藍波安則是「海下的作家」,其認為有別於廖鴻基的「海上書寫」,來自蘭嶼的夏曼・藍波安除了搭乘自己所建造的拼板舟離開蘭嶼岸邊,遠渡南洋。同時在作品及現實生活中,夏曼・藍波安真正地潛入海平面底下,更真實地貼近海洋。