30

至今我仍非常慶幸,我人生中第一份正式的劇場寫字活,是在國藝會開始的。

之所以說慶幸,不僅僅是我得以暫離蝸居的小房間,在一個有空調的安靜辦公室,獲得了一張可以好好寫字的大桌子;更棒的好康在於,每個禮拜,我可以從這個或那個親切的前輩手中,抱回一紙箱不知道從哪裡挖出來的資料和光碟片——後來我才搞清楚,前輩們的職稱是補助承辦人,而那些沾染了時光氣味、宛如剛從哪裡出土的資料和光碟片,叫做補助成果檔案。無人調閱的時候,它們以藍色的卷宗裹著,一匣匣地躺在國藝會所在大樓的地下層,鮮少人進出的貯藏室。

當時我的任務,是搭配國藝會與公視合作的表演藝術節目,每週生產相應的宣傳文字,為觀眾引介某個創作者/團隊及其作品。這份差事的工作內容很單純,於是我可以花費奢侈的時間閱讀、消化大量的檔案,最終只需要兌出一點點的文字。

彼時剛開始嘗試從一個普通的劇場觀眾轉變成書寫者的我,是這樣靠著每週領到的檔案救濟,把對劇場認識的一大塊空缺,笨拙但真心地慢慢填補起來。

及至離開了國藝會,去到更近的藝術現場,我依然保持著這樣的工作習慣,啟動採訪寫作任務的第一步驟,總是從蒐羅、閱讀檔案開始。離開了那個最初餵養過我的檔案貯藏所之後,我轉而依賴網路和圖書館,也經常厚著臉皮,向創作者討要各種可能的記錄資料。即便如今這個年頭,已經可以很輕鬆地從這裡那裡挖掘到各式媒體資訊,可是源自創作者的第一手資料,仍然帶給我很不同的刺激。

一直要到非常後來我才知道,原來不用到國藝會上班,只要填寫表格提出申請,任誰都可以到國藝會調閱獲補助者繳交的成果資料及附件;或者上國家圖書館,也能查閱到國藝會補助之出版品及調查研究報告的備份。但基於保護資料的理由,國藝會的實體檔案僅以現場閱覽為主,不提供影印、重製及外借,又因人力有限,開放索閱的時間亦有限,加以得事先聯繫申請,究竟會有多少人這麼勤奮呢?負責該業務的承辦人為我解惑,每個月約莫會有一兩位申請者前來使用這項服務。

與檔案庫的再相遇

時隔多年以後,再回國藝會工作,很驚喜地聽聞,一個嶄新的線上補助成果檔案庫正在建置當中。點開來瀏覽,雖然不見原本我所期待的「全都露」,但也足以讓如我這般檔案控,興沖沖地東張西望來回翻查(因著版權問題等考量,這個線上檔案庫僅能以摘錄方式展示各項成果,若想重溫當年我滿懷一紙箱的飽足感,還是得親上國藝會來體會。不過,貯藏於國藝會的資料泰半也已經數位化了,比起過去輕盈了許多,甚至不存在實體,看得見摸不著)。

特別讓我一頭栽了進去的是「專題資料庫」。這個區塊現有「國人作曲」和「新人新視野」兩個專題,未來亦將以某種節奏持續建置。「專題資料庫」的內容與檔案庫的其它部分相較,超越了僅僅是檔案集合的層次,不只是把單一計畫的資料整編在一塊,有更多的詮釋資料欄位,也包含量化的統計資料與質性的研究觀察。

以「新人新視野專題」而言,這是針對國藝會自2008年開啟的「表演藝術新人新視野創作專案」所建置,從這個專題資料庫所提供的各式統計圖表中,可以讀到這項補助計畫的沿革、各類別(舞蹈、戲劇、音樂)的投件比例(趨勢上舞蹈類逐漸超越戲劇類,音樂類則始終稀少)、獲補助者的性別比例(女多於男)、年齡分布(集中於25至29歲)、甚至校籍比例(過半來自台北兩所藝術大學)等。這些數字所映照出的現實生態樣貌,頗值得玩味。這之外,數篇質化研究專文則進一步以訪談歷屆獲補助者、評審及內部研究報告為基礎,回顧與檢視補助機制、生態需求及專案發展方向。

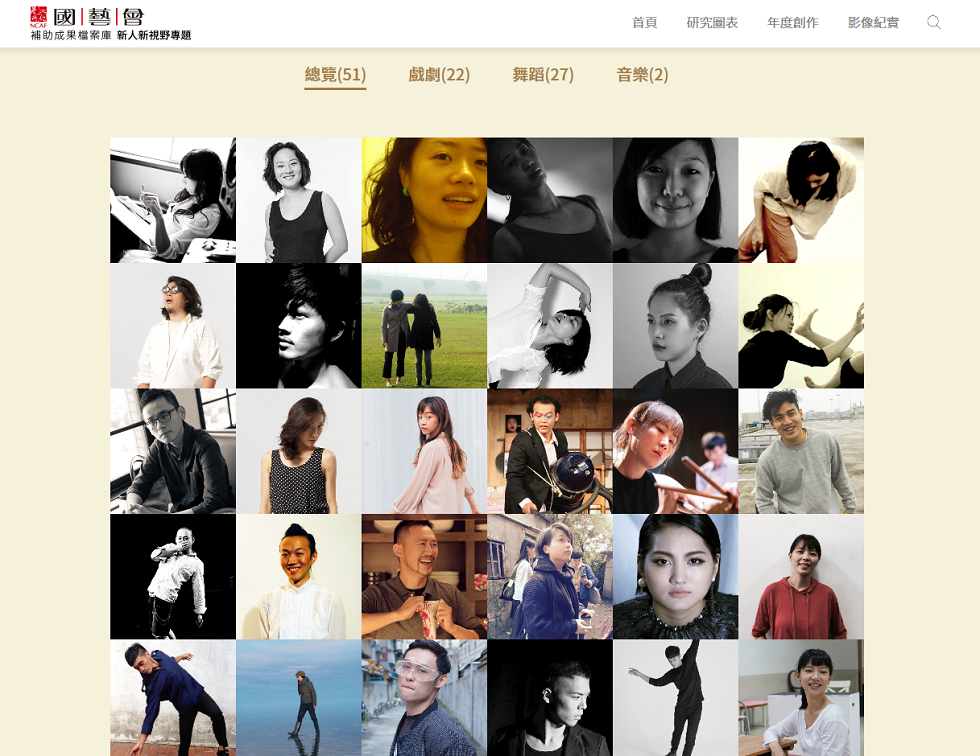

對我來說頗具視覺衝擊的是「年度新人」這個區塊。這裡把「新人新視野」專案逾十年來的「新人」的大頭照片排排展列,拼組出這個專案獲補助者的群像。倘若細查這行列當中有誰,便會發現,這其實也是一本台灣當代表演藝術圈的新銳點將錄。駕著游標在新人們的大頭之間滑來滑去,在我腦中不斷迸出的問題是,這個或那個我曾經寫過的創作新人,後來去了哪裡?

在起點,我曾遇見的創作者

我在劇場的採寫生涯,幾乎是與「新人新視野」同期展開的。在這專案的頭幾年,彼時初出校園的我,因著工作的機會,接觸了為數不少的創作新人(大概是因為年齡相仿的緣故被頻繁地如此配對)。採訪菜鳥與創作新人,相遇在彼此的起點,見證過彼此生澀呆萌的模樣。

也因此,瀏覽這些「年度新人」的大頭照集合,頗有一種近似翻閱少時畢業紀念冊的心情。另一層視覺衝擊在於,這裡所收錄的,絕大部分都是這些創作者儼然「出道宣告」的頭一件作品,讓我猛然記起(見過的)或發現(沒見過的),他們的開始在哪裡。絕大部分經驗不足,可是動力充滿。與我所知的後來彼此對照,有些人帶著最初的提問一路追索至今,也有人拐過許多大彎,去了另外好遠的地方。

和畢業紀念冊有蠻大不同的是,在這輯新人相簿裡,只要點選某位新人的大頭照,就可以約略窺知他(至少在創作面向上的)的後來種種。假如勤勞一點,把關鍵字丟到右上角的框框去做全站檢索,便有機會得到更多的發現。

實際上,後來我也在各種藝術現場,與這當中的許多人有過重新的交集:有些成了時常可以見面的共事夥伴、親近的朋友;也有的在不同的時期、因著不同單位的委託數度重訪,自然而然地得以更新近況;也有好些人躍升劇場中堅,成為各大藝術活動爭相邀約的炙手人物,去到哪都碰得著,不需要多做搜索,消息也會自己上門來。

但也有些人就此擦身而過。經歷列表就凍結在參與新人新視野所創作的作品那一行,不死心地在檔案庫來來回回搜尋他的蹤影,最後一筆資料,仍是停留在我與他做訪談的那一年。也或許是他不再拿國藝會的補助了(因而沒有在這個檔案庫裡留下痕跡),但更大的可能是,他不再創作了。我想著乾脆去google,但又有點卻步。至於那些有幸可以一路延展創作經歷的,除了那些我們讀得到的「站點」之外,在這途中,他們究竟經歷了什麼、想了些什麼?這個專題資料庫中「影像紀實」區塊裡的十多支訪問影片,或許可以提供我們一些解答。

在補助成果檔案庫裡兜來轉去,努力從中翻找、拾撿這些創作者曾經留下的點狀痕跡,揣想他們走過的路。說起來也許頗為煽情,但有那麼一個瞬間我是真心這麼覺得:能夠這樣和創作者一起慢慢長大、變老,是我做為一個劇場書寫者,所能想到的最浪漫的事。