30

因著國藝會補助成果檔案庫的更新,翻覽歷年的補助案,欣喜遇見一位位令我感興趣的創作者或是團隊的成長。此猶如閱讀一本側記,看見並能跟隨其實踐軌跡、靠近其每一階段的困境與破口。在目前上線的補助資料中(以2013至2017年的資料較為完整),可見近年已成為中堅的舞者的歷程──藉由每次補助機會,更成為現在的他們、乃至未來新人的背影。其中,我特別感興趣的是總未能親見的舞者田孝慈與TAI身體劇場幾年來的累積與發展。

田孝慈:上路的旅人看見洞裡的自己

從閱覽田孝慈2010年的《路》、2012年的《旅人》兩次新人新視野的紀錄,便可以看見其後來創作《洞》的概念和身體之基底:像是《路》藉由吸氣、嘆氣、捶胸頓足與許多上半身動作為發展主軸,型塑生命歷程中所經歷的無力、無奈,以及試圖尋找出路的狀態;或是身體與身體間互墜、互持的狀態,所形成的連接起伏,再配合上行走方式的變異,將日常抽象化。

在《旅人》中,田孝慈形容道:「今年要求自己──『從身體出發』,不再習慣性從外在的形式去尋找動作,而從『直覺的動』開始,慢慢尋找在作品中動的方式與動的意義,以及『動』與作品概念的連結,並且逐步堆疊成有意涵的段落。」1觀看《旅人》的演出片段,可見其元素的收束與簡化,無論在服裝或是光源使用上,皆跨向之後《洞》的乾淨。然而其舞作裡特殊的身體軸線與動能仍持續發展著,並能銜接《路》三人能量的堆疊推進,納歸於一人的身體之中。

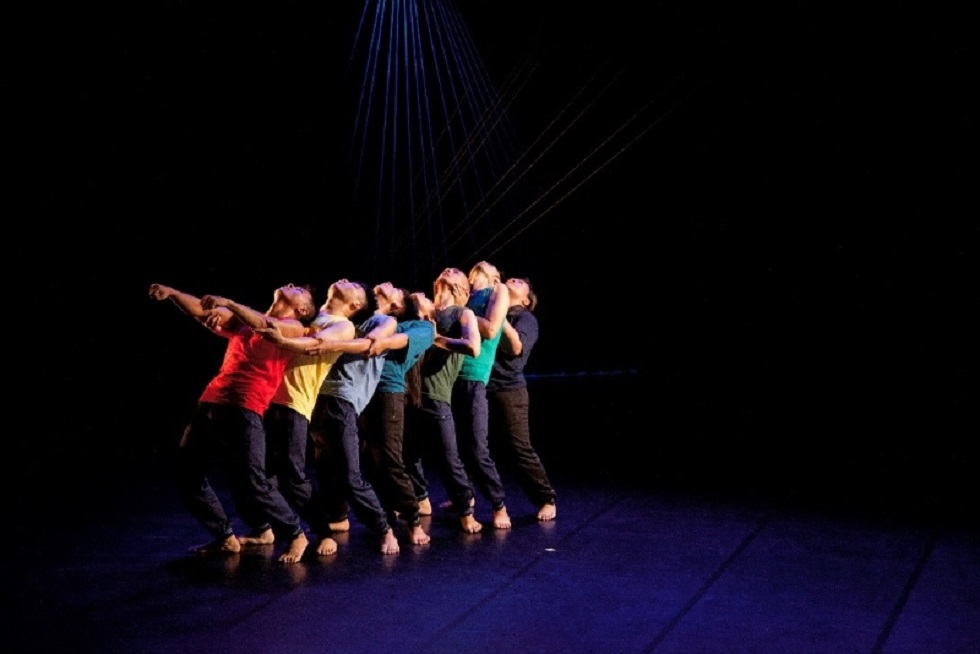

興許亦是於《旅人》的累積,2015年田孝慈更回歸到自己、思考作為一個獨立編舞者的身分,開展了「情緒的身體動態探索──作品一號《洞》」。就檔案庫影片看來,純然是一人、空台與光圈的對話,在固定的光照之外,肉眼無法存留印象,拍攝的質感也更顯黑白。似乎在提問著如果把所有的表面都摘除之後,身體會是什麼?動作會是什麼?日常的聲音能做為舞樂嗎?這誠然是一個舞者與自身的對話詰問。而隨著創作和自省、她的步伐繼續前進,2016年田孝慈與組合語言舞團合作推出了《洞》,讓身體又再擴大,眾舞者共同膨脹出生命的幽闃、日常的變奏。是以在《洞》裡,背景不僅是日常生活的聲音,更有著敘述性的文字,並藉由身體去扣回與賦形情緒,依憑「洞」的無與不存,反能映照出更豐厚與細緻的質地。

現在這個階段想要試著去理解為什麼這樣丟出了那些動作又為什麼這樣的使用身體?像是要把一團捏皺的紙攤開來,看仔细裡面到底藏了些什麼。『洞』是在那些情緒中的身體(困頓、躊躇)、是尋找出口時的那些內心狀態(恐懼、掙扎、無頭蒼蠅般汲汲營營),身體很誠實在意識尚未抵達之前,已經先藉由身體表現出來。……『洞』映照人的需要,也是對於『我的需要』的疑惑。這些疑惑與奮力是構成『洞』的主體,那些猶豫的步伐與刻意的呼吸,以及呆站著不知如何是好的時刻,都是生活中的經驗,必須回到生活裡去再一次感受。2

如她所言,一路下來,田孝慈從有中探索、又於無中求有,然而不管何者,都是源於生活。這般的生活感、習以為常的日常對形體的影響,也可以從其與友人余彥芳的作品:2014年「身體與默默的關係」、2017年舞蹈劇場「默默計畫」《時間沉默地改變了什麼》等回到生活、甚至社會議題的場域去尋找不自覺的身體語彙的作品,看見某種相承的血脈。並更擴展至於個人軀體之外,以舞蹈回應社會。

TAI身體劇場:回歸文化主體的身體呼喚

如果田孝慈是在個人的洞/縫隙中、重回日常去探索自己的身體語言、社會應對;那TAI身體劇場的團長與藝術總監瓦旦.督喜自2012年創團以後,則是藉由一次次的創作去整理挖掘原住民自身的身體語彙──被社會所掩滅壓抑的文化軀體。

觀看檔案庫,TAI自創團後,一年都有二至三次的補助投案與執行,密度頗高。而其投案之新作其實不多,就線上資料可見其創作為:2013年「身吟──男歌X女歌」、「《Tjakudayi我愛你怎麼說》──排灣文學小說」、2015年《橋下那個跳舞》、2015年底《水路》、2017年《久酒之香》六筆作品紀錄。然另外五項補助提案則為回部落的巡演、舊作繼續發展與再製,或是國外演出。如《Tjakudayi我愛你怎麼說》在創作後即於2014年回到屏東、花東等部落演出,又於2018年再次結合其近年所探索的「腳譜」重新工作,給予不一樣的樣貌。

如同評論人吳思鋒所說:「2012至2014年間,TAI只做了兩個作品,《身吟》與《Tjakudayi我愛你怎麼說》。說『只』,其實他們的策略較像是把這兩個作品當成不斷排練、修改的初版文本,就我看過兩作各幾個版本的經驗,的確在結構、調度上,每一版都不一樣。其中核心的問題意識是:我們的身體是什麼? 」3即是這樣回返往復的創作梳理進程,到2015年的《橋下那個跳舞》,TAI身體劇場找到了具體的美學方式,利用觀察原住民各族祭儀的舞蹈,整理出66種腳譜,將難以言說的文化更加具象,去談論該作中,逐漸失去原鄉的都市原住民。

都市裡不好找到薪柴,當歌謠成為安慰依託的柴薪,我如何用「腳」燃起那溫暖的火塘。4

如果已然失去,那至少還有雙腳與在血液中的韻律,那會是穿透古今的溝通:「當我要分享的時候,只能不斷踏著腳在他們前面跳舞,重複反覆的身體經驗跟他們說我大概的意思。用『腳譜』的組成部分、速度、方向、重量與身體去創造一種亢奮,進入到難以言語的快樂而陷入一種飄忽。身體因此可以塑造某種自己敞開的東西,再透過規範與挑剔的控制,進行語彙的自我塑造。」5

TAI找到了腳的語彙,而2016年的作品《跨界:織布×男人×女人》則在腳譜之外帶入織布的符號與譜象,在手與腳的勞動中、在男與女的位置之中,重塑自己本於生活的認同樣態。

藉由成果檔案庫,著實能更清楚地看見,TAI身體劇場此番的創作歷程。雖然初期的影片未有剪輯,無法光在檔案庫上看出創作考量與演出脈絡(比如2013與2014年《Tjakudayi我愛你怎麼說》五分鐘的影片,對應成果報告,難以藉之窺見重要的嘗試轉折),6然而只要有紀錄,至少可以就文字描述更貼近創作者的思想與考量、知道其在意與膠著的、突破與練習的。

舞者以身體說話、在舞台上綻放一期一會、若曇花一現的身形情感。而在每一次、每一歲的花謝與花落之間,補助成果檔案庫的存在著實利用紀錄──在最初與最終之際──留下身體的軌跡、思想的水痕,化作春泥,豐實富裕長出下一次的精彩。

註1|田孝慈《旅人》成果摘要,國藝會補助成果檔案庫,2012年表演藝術新人新視野創作專案。

註2|組合語言舞團×田孝慈《洞》成果摘要,國藝會補助成果檔案庫,2016年常態補助第2期。

註3|吳思鋒,〈「我們」的身體是什麼?《橋下那個跳舞》〉,表演藝術評論台,發布日期:2015/7/13。

註4|TAI身體劇場《橋下那個跳舞》成果摘要,國藝會補助成果檔案庫,2014年常態補助第2期。

註5|同上。

註6|國藝會相關承辦人說明,在團隊未提供精華影片的情況下,僅能先就團隊所提供的完整版影片、剪輯前五分鐘置於檔案庫中,因此容易造成此「不夠精華」的情況。因此也鼓勵團隊在繳交成果報告時,盡可能也提供自選的精華影片。