30

「日治時代」在八○年代的後殖民與後現代論戰之後成為了台灣今日仍不斷歸返的藝術主題。在「國藝會補助成果檔案庫」已建置的2013年到2017年間的資料中,以「日治」為關鍵字搜索視覺藝術補助成果,我們至少可以找到十一筆資料。這並不是說台灣針對此議題的藝術僅有這些,也不是表示關鍵字搜索有問題,這裡涉及到的是在搜索引擎出現之後,搜索如何構限了我們的觀看;同時,這些以日治時代細節為題材的藝術作品,是因為這個搜索的過程,成為我們「事後」的「看見」。也因此透過資料庫,以其中的藝術檔案作為評論對象,我們至少有三種看待藝術作品的方式:資料庫的局限、時代(10年代)的視野,以及藝術家事後的揭露。

在資料庫的圖檔與文字敘述中,我們遺失了許多展覽現場的資料。1我們既無法取得藝術家的訪談,也勢必得成為資料庫內喪失諸多維度的參與者,那失去諸多線索的評論還有效嗎?面對關於日治發想的作品,這些表象又有怎樣的意義呢?是否存在著一種淺的視覺經驗,一種不經意、對於證據匱乏狀態的觀看呢?這就是這一次《國藝會線上誌》試圖邀請策展人、評論家針對「補助成果檔案庫」書寫觀察的挑戰吧。

文學研究者史凱莉(Elaine Scarry)曾在《靠著書夢想》中提過一個相當有趣的說法,她說:「通過感知的生靈活現,我們在任何時刻都能從『識別』物質世界與我們想像的世界中恢復過來,即便我們已進出灰暗、鬼魅般的白日夢。亞里士多德將這種灰度稱為圖像的『微弱』。薩特稱之為『基本的貧困』。」透過史凱莉的看法,在這裡我們可說是「靠著資料庫夢想」,在僅有的細節中我們去想像、去體會那藝術作品在資料庫中所能帶來的精神振奮與可能的感性交流。我們必須膚淺地理解這一群藝術家形構的日治,膚淺地閱讀與理解這些藝術家的後台產物,想像我們正穿梭過戲劇終結之後忙亂的化妝間、道具室,我們正走進藝術家奔忙於結案換取補助的文書室。透過史凱莉使用的喻象,我們既是讀也是看,在這過程中靠著貧弱的證據燃起精神的火焰。

在檔案庫中若以全文搜索關鍵字「日治」,可搜尋到十一件作品。這些作品依照時間順序分別是王虹凱《南輿之耳》、夏綠原國際有限公司「再現時代意象的捕影者~被遺忘的日治時期前輩攝影家李火增一生底片數位典藏蒐研計劃」、紀凱淵「隱喻之物與地方身體」、許聖泓「繪畫時差」、侯怡亭「科學矯正學」、想貳藝文空間「致—前線的鄰居」策展、海馬迴藝坊的張紋瑄「台灣史的結構」、曾伯豪「鬼講堂計劃」、陳飛豪「失效的神話」、侯昱寬「穿越峽之路」策展、江凱群的「花蓮豐坪村:東台灣礦石馬賽克創作」。

這些作品或許以李火增攝影的研究計畫最有代表性——視覺中心的紀錄與重演。尤其在李火增的報告書中特別強調了「攝影便是文字以外,對民族歷史與文化認同的一種有效的記憶方式;一張好的照片,勝過千言萬語!而攝影做為記憶與見證的重要媒介,使人們得以更生動地想像過去……」在類似的例子如許聖泓、侯怡亭、張紋瑄、陳飛豪、侯昱寬、江凱群中,可看到讀與看在作品中的主宰位置。而紀凱淵將空間轉換成(雕塑)裝置,王虹凱以「二林蔗農事件」為主軸發展出聆聽與歌唱的政治學,與〈致—前線的鄰居〉展中的法國藝術家莫珊嵐,則顯露了我們在記憶反顧上的忽略,甚至可以問題化為聲音、觸覺、味覺如何歸返,或者說,我們可以看到雕塑作品在強調「日治」關鍵字中的缺席。

詹明信在影響當代甚深的《政治無意識》(The Political Unconscious)中認為只有虛弱的、敘述性的、經驗主義的、意識形態的共謀讀者才會流連於文字表面,而這正是我們透過關鍵字穿梭這些作品的導覽路徑。對於詹明信來說,這是有問題的,因為我們必須破除表面與深度之間的差異,必須揭露文本所壓抑的歷史,將之透過解釋而開展開來。但只透過資料庫上一個關鍵字的搜索,每個導覽者都會說:「老子辦不到!」相反地,資料庫的搜索方式輕鬆地揭露了深度閱讀與表面閱讀(surface reading)在認識上的問題。我們讀到的不是精神分析式、馬克思式對於主題深度的回顧與揭露,我們正在閱讀的是2013到2017這五年間,「日治」這個關鍵字在資料庫中如何較高程度上與視覺性接近的過程,也就是我們的「日治」是看的、是讀的,例如侯怡亭的「White uniform」範本是參考七十年前日治時期台灣鐵路便當的包裝封面;紀凱淵的《八角圓》即使是裝置,正如他所說的:「府城的『聯境』系統則是另一獨特的歷史,它以寺廟為主體勾勒出一道道無形的邊界,成為民間防衛的基本結構。其中『三協境』即由風神廟、南沙宮、金華府、藥王廟,四間廟宇負責聯防『南勢港』與『南河港』區域。正好,這兩條港道,就是當年水路成為今日巷弄的交疊之路。而我在這時空交疊處,製作了一個『八角呼拉圈』,微微搖晃著閃亮;滄海桑田後,再現曾經的波光粼粼。」也必須挪用了視覺性的暗示來達到論述的完成。曾伯豪的「鬼講堂」也是以相似的說書方式拉開日治記憶的可能性。陳飛豪的《心中雪解車》更是在文本與空間建築圖的變動下,完成典型的「讀」與「見」的美學構造。

當我們避開了後殖民與後現代徵候式的閱讀時,在更淺層、更面向資料庫的物質面,我們在諸藝術家的結案報告書中,鮮見音樂藝術的檔案,更多的是視聽結合的影像檔。而資料庫型態以藝術家結案報告書為基礎,張紋瑄長期注重虛構文本編撰與再裝置的過程,也正好單獨透過了展覽後台被呈現出來。而這正呈現了一種資料策展的可能。近年來,由貝斯特(Stephen Best)和馬可斯(Sharon Marcus)推展的表層閱讀,不再將意義視為是作品結構內部的呈現,相反地我們得問,當我們第一時間面對作品時浮現的是什麼?當我們透過資料庫以關鍵字「日治」搜索藝術作品,我們並不如現下台灣藝術家時興的、將歷史文本徵候性地提取出政治爭議,相反地,正如詹明信提醒我們不要如此表面地陷入意識形態,我們看到的正是意識形態的生產過程,如何以「讀」與「見」作為目前日治想像的主宰,而不去徵候地看待藝術家的後台,關乎我們能否清楚地看到歷史時刻跟作品形式上的密切關係。

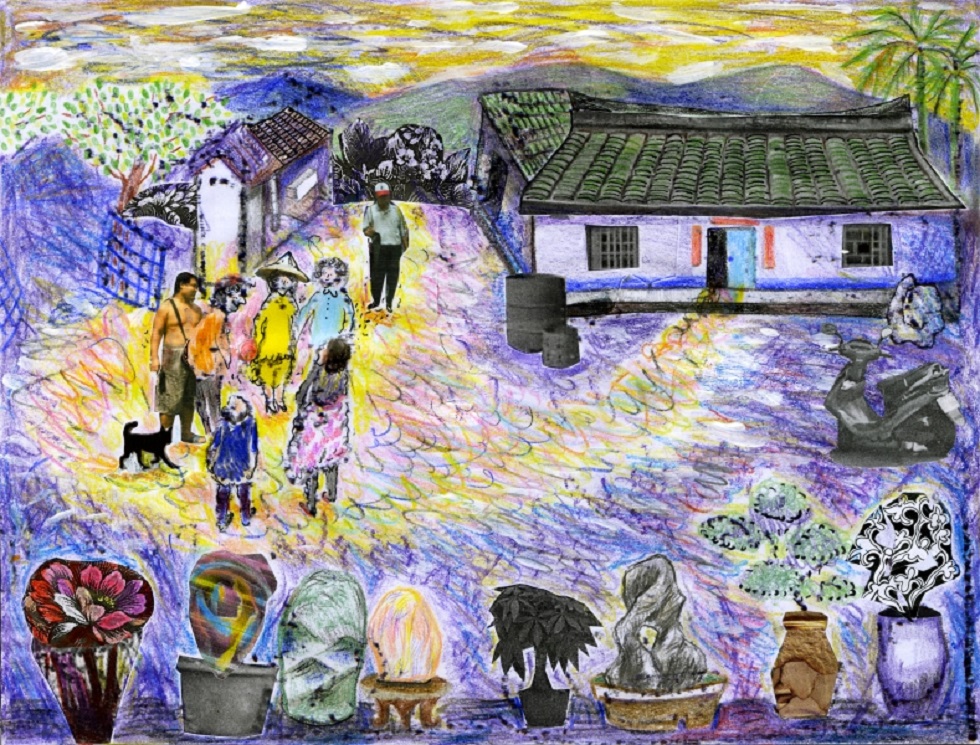

更進一步,如果我們承認盧卡奇小說理論中談到的「偉大的史詩是一種與歷史時刻相關的形式」與解構主義者懸置原初文本的概念時,如王虹凱《東勢蔗農唱甘蔗歌》的錄像直接描述甘蔗歌教唱過程,事實上不是指向過去,而是揭示了從八○年代後迄今運動團體與樂團相依的關係,這種方式依舊有效地延續在政治場域中,甚至被組裝成為了演唱會的部分構成。《南輿之耳》被放進滅火器樂團的歌曲、卡拉OK的藝術錄像,也不必然有所衝突。同樣地,江凱群在「花蓮豐坪村:東台灣礦石馬賽克創作」中雖然想透過媒材的歷史性來闡述客鄉豐田的發展過程,但就作品表層來說,不計其隱喻層次,我們看到的是如何在作品上保持鄉土的想像,以及畫面上挖空填補造成的缺席感。

以「日治」為關鍵字搜索藝術作品,我們必然失落許多線索,但卻可直接觀察出藝術家願意如何在呈現的後台中納進「日治」的製作,而他們的作品形式又如何在國藝會的補助下將歷史敘事跟日治想像收限在「讀」與「見」的兩大核心中。透過資料庫與表層閱讀,我們甚至可以不用徵候性地追問這些作品,而將之視為這個時代某些直接的情感反應,甚至如關鍵字所交織出觀看作品的自由面向,不去過度神祕化文本、視其是藝術作品的奧祕,而是視之為當代創作形式的組裝,看其組裝效力或者如何讓資料庫發揮妙效,讓媒介在表層說話。

註1|「補助成果檔案庫」目前各筆成果所公開的檔案資料,為依據歷年國藝會「補助申請基準」所訂定的公開分享項目。以「展覽」項目為例,繳交成果包含:自選作品圖片(至多十張)、展場圖片(至多十張)、展出作品明細表、文宣品。