02

自槍管的煙硝裡

飛撲著一隻折翼斑斕的蝴蝶

在祠下社鼓聲中

仍昂然地舞著一則九歌

——古月 詩

我是金門人,又稱浯島的金門是我的出生地,我的故鄉。她是個土地貧瘠的蕞爾小島,在長遠的歷史滄桑中,背負著無可抗拒離島宿命。從小生長在古寧頭北山的我,有著金門人純樸勤奮又具韌性的本質,雖然生活窮困物質匱乏,也因此未受到島外世界的影響,總是認份無憂無慮的生活著。

小學四年級時,金門遭逢史上有名的「古寧頭戰役」,猶記得當時的古寧頭遍地死傷,一片哀嚎……我居住的北山祖厝幾乎被戰火摧毀殆盡,逼得全家遷往鄰村吳厝母親娘家避難。

求學的過程也因為兩岸戰事影響,在砲聲隆隆、烽火連天中斷斷續續漫漫渡過。升上金門中學的第二年(1953年)發生了晴天霹靂的事;祖母、大姊慘遭逃兵槍殺,更燒毀了吳厝全家所有,頓時家破人亡,呼天籲地的境況下,整日以淚洗面的母親承受不了打擊,導致不時陷入精神恍惚不濟。

還在懵懂青稚的少年時,已目睹了戰爭與死亡,親身體受到家破人亡的悲劇。

那是一座島,一個時代,一段沉重的記憶。

中學即將畢業,深覺前途茫茫,認為缺乏陽光之際,生命中出現了第一位貴人──我的導師李兆蘭。他發覺我對繪畫的愛好與天份,保送我到台北師專藝術科,因為恩師的推薦,為我開啟了一扇窗,看見窗外的藍天,成為造就改變一生的轉捩點。

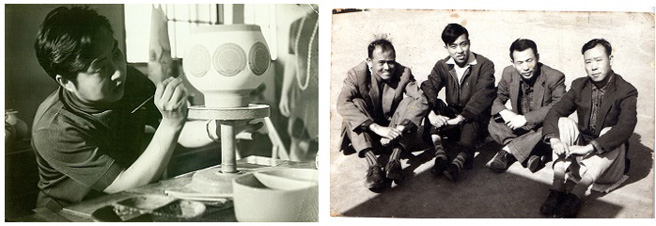

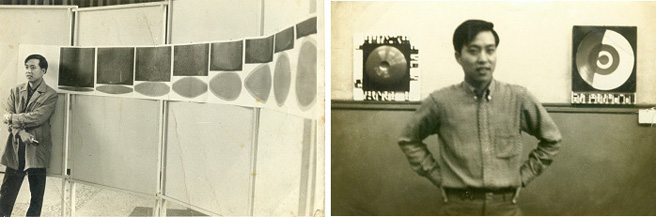

十九歲在學第二年,在學校舉行首次個展,也是校方第一次為學生舉辦個展。

1958年畢業後原擬返鄉執教,在基隆上船已走上甲板,忽然轉身吩咐同班船的金門同學幫我把行李帶回去交給父母,我過幾天再搭下班船回去,瞬間的決定,卻是冥冥中的注定。緊接著爆發了「八二三砲戰」,阻斷了歸鄉的路,自此留在台灣。並毛遂自薦到台北縣新莊國小任教,父母帶著兩個弟弟也撤離來台。

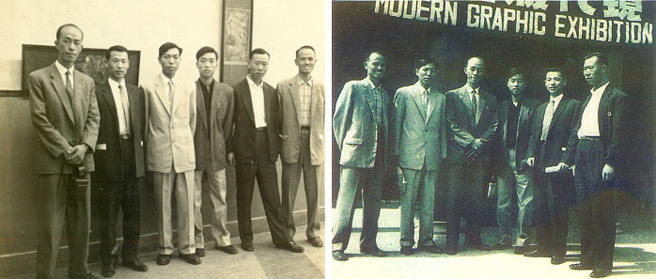

是年十一月與楊英風、陳庭詩、秦松、江漢東、施驊共組「現代版畫會」,舉行第一屆畫展,並成為「東方畫會」一員。那是段清純美麗的時光,也讓我決心揮別戰爭籠罩的陰影,踏上藝術冒險旅程。

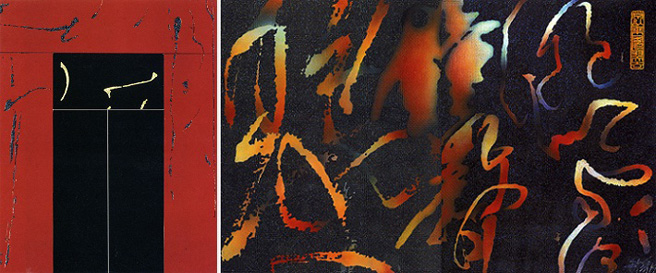

我的繪畫從早期帶著浪漫色彩的木刻版畫,走過夢中的秦淮河、阿房宮;掠過西方古老的城堡,到對戰爭的記憶。爆發的熱情有如發酵而濃郁的高粱酒,永續衍生了《遠古的記憶》、《鬱黑之旅》、《本位.新發》、《浮生.本位》、《東方情》、《亙古餘韻》等作品。含概版畫、書法、漆畫、水墨等,繁複多樣的創作風格,被譽為「畫壇變調鳥」。

初入畫壇,正逢六零年代中期台灣文藝復興時潮。那是個狂飆的年代,當時眾多詩人與朋友與「東方畫會」及「中國現代版畫會」成員過從甚密。那真是個貧窮卻是個可敬的時代,一群窮詩人畫家在精神上相互激勵關懷,相濡取暖。並於中美文化中心及耕莘文教院由辛鬱、秦松、商禽、楚戈、張默、林綠、顧重光及我共同發起舉辦第一、第二屆現代藝術季,獲得了熱烈的迴響,喚起了許多年輕人的熱情,為藝文畫壇活絡了一片蓬勃生氣。

躬逢盛事,忝為後期現代創作率先發起的藝術家之一,何其有幸!

創作上,在逐漸形成的「本位」思考,我受到《清明上河圖》時序推衍的影響,方圓序列變化成為長幅的版畫,獲得國內外大獎的肯定,接著走過「月之祭」穿過「時光行」從對人類登月,神話破滅的感傷,到兒時線香揮動、彩帶飄揚的記憶捕捉,終而進入「大書法系列」。

1991年在湖北美術館觀賞出土漆器之光鑑完整,在福州尋得生漆這種民間老傳統,終而將我的藝術生命帶入一個高峰再創。

2009年國美館為我舉辦個展中,提出的藝術評價:「李錫奇不只是一個創作者,他為台灣現代藝術推廣與引介留下的蹤跡,絕無法抹滅」,「在台灣現代藝術歷史裡,李錫奇的親歷性、延續性,除了是一個具體而微的縮影,也是一個時代的創作者。」

作為一個離鄉五十多年的藝術創作者,在中外任何展覽中、都不忘強調自己是金門人,為刺激提振家鄉的文化藝術能量、多次帶領兩岸及國際藝術人士組團,回金門推出「兩岸三地文學之旅」、「金門詩酒節」、「碉堡藝術展」、「台灣現代畫洄游海上絲路」等活動,倡設金門現代美術館,打造金門和平聖地。

三十年前金門處於戰爭的引爆點,金門百姓生活在恐懼的陰影下。三十年後的今天,烽火過後,風雨千年,浯島渾厚的紅土早已綻放新綠。那傷過、痛過、哭泣過的日子,已成為身後零亂腳步。金門必須從殺戮戰場的陰影走出來。在今日台灣仍存在的意識形態中,金門的純中華主義,沒有藍綠之分的顧忌,正好成為兩岸和平的潤滑劑。

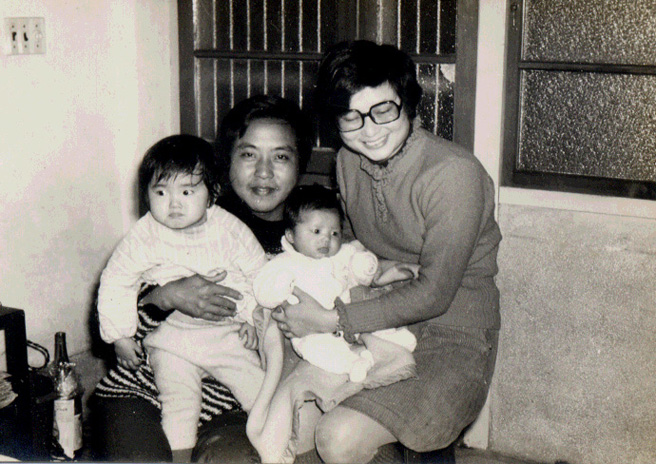

回顧前塵,日子漫長又覺時光如梭。走過戰火,飽嚐歲月的苦澀艱辛,然而一路上總有貴人相助,友情相挺,因此特別要感謝這麼多真情相待的朋友及我的家人。他們的愛豐富了我的人生,在藝術創作的漫漫長路,有花香瀰漫,歡笑相伴,不致寂寞孤單、因為他們的鼓舞,成為我不懈的後盾。