01

「莫比斯圓環」是由一位德國數學家Mobius所提出的一種特殊的幾何學結構,將紙條的一端旋轉180度,並與另一端接合,就形成了沒有正反也沒有起點和終點的「圓環」,如此微小簡單的紙環卻創造了無垠的概念,正如「莫比斯圓環創作公社」的精神,不受資源的限制,不斷挑戰跨界、跨國、跨文化的組合,讓創作在無限空間裡盡情延伸。

「莫比斯圓環創作公社」的兩位藝術總監張藝生和梁菲倚,在就讀香港演藝學院時即是學長學妹關係,一個古靈精怪、喜歡挑戰教條,一個循規蹈矩、規範令她有安全感,極端的兩種個性就像紙條的正反面般,如此相異的兩人卻在藝術這條路接上了軌,手拉著手一起旋轉,成了劇場界的「莫比斯圓環」。而兩人為什麼會選擇在台灣這異鄉島嶼落腳,並在這裡開始他們的創作生命呢?

人稱「阿海」的張藝生從大學時代就開始挑戰體制,害怕被規範、被控制,香港演藝學院西式嚴謹的表演訓練,讓張藝生不斷以各種形式向權威抗議,1994年大學畢業之後,崇尚自由的張藝生加入了「民眾劇場」1,至印度、印尼、泰國、澳洲、日本、台灣等地表演,也接觸到亞洲各民族間不同的文化,張藝生發現其他國家都有自己的舞蹈音樂,可代表自己文化的肢體動作,然而屬於香港的文化是什麼?屬於中國傳統的肢體語言又是哪種姿態?

「當時的經驗對我而言是一種很大的文化衝擊,接觸到別人的文化後,我突然發現找不到對自己『文化身份』的認同。」張藝生說;但香港受到過去英國殖民統治影響,早已發展成另一種文化風貌,雖是從演藝學院畢業,但學校裡所學習的也都是西方的文化,屬於自己文化與藝術的根要從那裡挖掘呢?焦慮的張藝生在此同時接觸了「優劇場」(優人神鼓的前身),決定跨海來台學習擊鼓。

看似機緣來得恰好,但其實加入「優劇場」這個決定也讓張藝生經歷一番掙扎,才剛從學校裡掙脫出來,好不容易「獲得自由」,又要被綑綁住嗎?望著為期三年的合約,張藝生猶豫了,然而經不住內心深處對於文化認同的渴望,他還是簽了,也跌破了一堆人的眼鏡,那個離經叛道、愛玩愛熱鬧的City boy,竟然跑到台灣山上,穿上劇團規定的粗布麻衣過著修行般的生活,「當外在被限制時,人就會開始向內尋找更大的空間,越單調越乏味的功,反而更能讓人發現自己。」張藝生說;像劇團有項功課就是「走路」,每天走六、七百公里都不能跟旁人講話,於是在過程中人就會開始與自己的身體對話,而在山上耕地種菜的生活,也讓他重新找回與土地間親密而踏實的情感。沒想到從1996年4月簽下合約,張藝生一待就是八年,原先只是想找尋傳統文化精髓的他,也在這段時間認識了「禪」,在裡面找到更大的自由。

就像注定的緣份一般,梁菲倚會來到台灣、加入「優劇場」也是源自於對「禪」的好奇。梁菲倚回憶起第一次接觸到「禪」是因為二十幾歲時的一場失戀,年輕時的失戀是如此痛徹心扉呀!於是菲倚去了歐洲旅行散心,在英國愛丁堡時她隨手拿起一本書,是英文版的「Tao of Zen」,裡面的一個小故事讓當時痛苦萬分的她找到了解脫,「珍珠的形成其實是蚌的一場漫長煎熬,雖然有堅硬的貝殼保護著,但沙礫仍是很容易進入蚌內刺傷他柔軟的肉,無法尖叫掙扎的蚌只能默默的承受,慢慢分泌出汁液包覆住尖銳的沙礫,直到一顆閃爍著光澤的珍珠出現」,當下梁菲倚覺得自己彷彿就是那顆受傷的蚌,但也明白了傷痛的意義,對於失戀的遺憾就漸漸釋懷了,這段經歷也讓梁菲倚對於「禪」產生了莫大的興趣,開始研讀相關的經典。

過去,對身為表演者的梁菲倚而言,掌聲就是她的一切,然而當她讀到一段話「好的表演者只需從舞台的左邊走到右邊,就能讓人感覺到美」,突然覺得心中一股震撼,那種美是什麼境界呢?當時的她不明白,直到一次她欣賞完「優劇場」在香港的演出,步出表演廳,看到前方有一群穿著一樣衣服的人,定眼一看不正是剛剛的表演者嗎?他們安靜的靠在一塊,綠燈亮了齊步走路,走到下個路口再一起靜靜的等待,彼此間像是有引力般維持著相同的動作,霎那間梁菲倚明白了一直縈繞在心頭的那句話,一種靜謐卻蘊含巨大能量的「美」。

從就讀演藝學院開始,梁菲倚就是備受矚目的資優生,畢業後加入極具規模的香港話劇團也一直受到提攜,再與當時已加入「優劇場」的張藝生書信來往一段時間後,她也決定來台追尋心中對於美的巨大嚮往。「當時也是與話劇團經過一場革命呀!那時我的老師聽到我要離開劇團很不諒解,他還問我難道要放棄成名的機會嗎?但老師的不理解反而加強了我要離團到台灣的動機。」梁菲倚說。

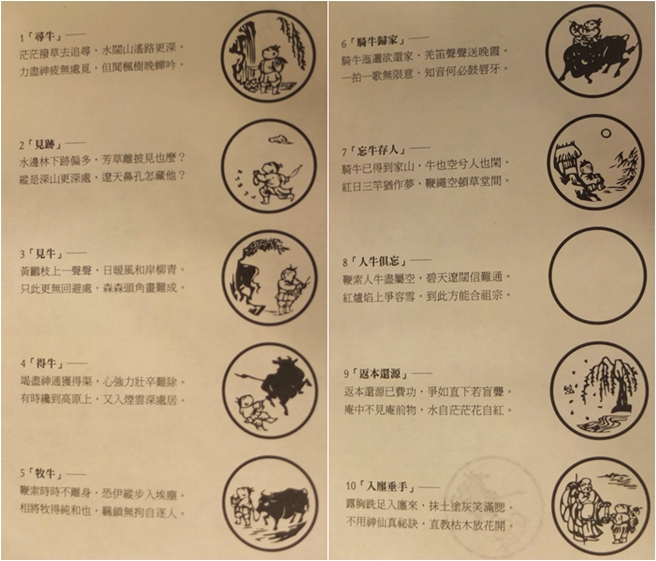

2005年時兩人受到兩廳院邀請,參加「瘋狂菁英」戲劇節,因為一定要有正式的團名,「莫比斯圓環創作公社」於焉誕生,而以「公社」自稱,則是希望延續民眾劇場用戲劇發聲的概念,「莫比斯圓環創作公社」擅於運用小故事去闡述巨大的智慧觀,如他們在列為三級古蹟的「蘆洲李宅」演出的作品《十牛圖》,是以一則禪宗的故事「牧童尋牛」為劇本,從尋牛、得牛、牧牛、騎牛回家、忘牛到最後人牛俱空的故事傳達修行萬我合一的境界;也許因為《十牛圖》創造了古蹟劇場實驗空間的可能性,而後孔廟也希望莫比斯能以孔子為主角創作,張藝生與梁菲倚笑說其實他們過去一點都不喜歡孔子,覺得孔子比較封建,然而當他們深入了解孔子的生平後,發現原來這位至聖先師也挺有趣的呢!於是他們和編劇小海試圖將孔子還原成「凡人」,劇名就叫《孔丘》,帶領觀眾經歷孔子曾鬱鬱不得志,失業好長一段時間後,決定主動出擊周遊列國尋找工作機會,並藉由肢體互動帶出孔子的儒家中心思想:修身、齊家、治國、平天下。

旅居過那麼多國家,最後選擇落腳在台灣,很好奇在張藝生和梁菲倚眼中的台灣是甚麼樣子呢?「我一來到台灣好興奮,台灣好亂,但亂得好啊!」張藝生說,自由奔放的他深深被台灣的生命力吸引,可能是因香港過去被英國殖民,為了統治之便,因此英國為香港訂出許多的法規,從大而小管得死死的,因此一到相較之下鬆散多了的台灣,張藝生彷彿像呼吸到新鮮空氣般,然而從小都是乖乖牌的梁菲倚卻相反,少了指引規範,讓剛到台灣的她常常不知道下一步該怎麼做,而後才慢慢適應那些不曾體驗的「自由」。

與香港密集的住宅環境相比,台灣的環境與空間也更為寬廣,至少在城市裡抬頭還是可以看到藍藍的天空,待膩了城市只消一班火車即可出走散心,「當實體的空間大,人的心靈也會更加開闊,也會有更大的包容力接受各種價值,只要有空間,民間就會有無窮的創造力,一個社會的層次也會更多元。例如我們做戲,除了主流市場,在台灣仍可找到40%的觀眾願意接受比較實驗性的作品。」梁菲倚分析,她發現台灣各行各業有趣的人非常多,整個社會對於文化藝術的尊重度也高,而且難得的是許多聚落裡仍維持著強大的社區凝聚力,台灣濃濃的人情味也是令人著迷的文化,「自然、傳統、現代化三者的平衡共存」正是台灣吸引人的特色。

除了專心創作,「莫比斯圓環創作公社」也希望藉由藝術來回饋社會,與國藝會合作藝教於樂計畫,至新莊中信國小和烏來國小教導小朋友擊鼓、戲劇、舞蹈,他們不期待每個孩子未來都走上藝術這條路,但希望帶給他們的是這些專業技術後的精神,希望透過這些訓練開發小朋友的五感知覺。此外習鼓多年的兩位總監也積極的想透過擊鼓所產生的療癒力,幫助精神病友及壓力纏身的現代人,「我想在宗教與醫療間應該存在著一個東西,是可以提供支持、保養心靈的,我想那就是藝術。」梁菲倚說,而她也發現會投身做這些事情,其實也是源自於自己本身的需要。

因為身分的關係,張藝生和梁菲倚擁有許多香港劇場界的優秀朋友,他們也發覺雖然香港與台灣的距離如此相近,但兩方的人才卻很少有機會交流,因此未來他們將持續邀請香港的編劇或導演來台合作,也希望藉此能帶給一直給予「莫比斯」許多支持的台灣社會更多不同的視野。問起未來還會繼續留在台灣嗎?「以前人家說我是台灣人我都會趕快澄清,但現在我會說香港是鄉,台灣是家。」張藝生說,我想對於一個生長在台灣的子民而言,這是多麼「甘心」的一句話呀!而台灣也何其幸運,能與藝生和菲倚牢牢相繫,就像莫比斯環般,相互供給著對方養份與能量。

採訪後記:在同一個地方待久了,我們往往容易對週遭習以為常,而看不到環境的優點和缺點,所以有人說我們需要出走,作為長期的「出走者」,藝生和菲倚敏銳的與我們分享我們所不曾體會過的台灣的好,然而其實我們也擔心當財團的力量越來越龐大,當公寓平房漸漸被高樓大廈取代,台灣的文化特色會不會慢慢消失呢?發展帶來的改變是必然的,只希望台灣的「空間」永遠存在,讓這塊土地上的人們繼續創造出動人的文化。

註1|民眾劇場以民眾生活為中心,以戲劇關心社會弱勢、反映國家議題。