01

你知道,西元六世紀前流傳至今,中國最古老的民間藝術之一、同時也是名列世界非物質文化遺產的剪紙藝術,是如何在一個長年定居台灣的外國人手中,開出燦爛的花朵嗎?

放眼古今中外,我們知道有人可以用一支筆,成就一本不朽的小說,只為了帶你看見文字背後最動人的故事,那是文學家;我們也知道有人可以用一張照片,帶你穿越時空,直探人性最幽微的角落,那是攝影家;我們也知道有人可以在棒球場上,揮出深遠的三分全壘打,一棒敲出民族的榮譽向心力,那是運動家。那剪紙呢?我們到底可以在左彎右拐的線條裡,發現什麼驚喜?

親愛的,你有多久沒有好好聽一個故事了呢?今天晚上,我們決定不看「康熙來了」,讓我們來聽一個關於「剪紙」的故事吧!(沒收你的遙控器,讓你不准轉台!)

提到「剪紙」,你會想到什麼?是幼稚園老師教孩子們如何在黃澄澄的色紙上,剪出一圈太陽?還是老奶奶在過年的時候,堅持一定要貼在門楣上的花開富貴與瓜瓞綿綿、滿門喜紅?

其實,現存最早的「剪紙」作品,發現於南北朝的墓葬中,而「剪紙」最初的功能經歷史學者推斷,可能主要是用於祭祀及喪葬的儀式中,詩聖杜甫就曾於詩中如此說道:「暖湯濯我足,剪紙招我魂」。後經時年流轉,剪紙漸漸發展出祈福祝禱之意,人民希望透過喜氣的形象,為自家招來好運。這些歷史背景跟符號意義,對於我們來說,咸信都很容易理解,但是對一個中文不甚熟稔的英國佬Tim Budden來說呢?天哪,那簡直是天方夜譚、緣木求魚。但也正是因為這般「天方夜譚」,剪紙藝術才能在他眼裡有了完全不同的意涵與想像,別人是少年Pi的奇幻漂流,他則是一步步展開屬於他自己的「中年Tim的奇幻漂流」之旅。

至於為什麼他的奇幻漂流會到中年才開始呢?且讓我們細說從頭,把時間倒帶快轉回十數年前Tim Budden剛來台灣的那個鏡頭。

Tim Budden因為父母駐台工作的關係,陸陸續續造訪過台灣好幾次,某次當他行經林森北路時,對路旁霓虹閃爍的各色招牌驚詫不已,發覺台灣實在太有趣了,要多留一些時間好好體驗。人們常說台灣的土地很黏,這一體驗,就再也離不開了!之後他開始教書,娶了台灣妻子,生了兒子,就這樣平穩的在台灣教了近十五年的書,直到有一天,學校的長官跟他說:「你看起來會一輩子教書吧!」這像是一記警鐘,敲醒他心中沉睡的男孩。

你可能不知道,那位英國威爾斯男孩,曾在九歲的時候,在一堂繪畫課上,只因為老師的一句話,就決心立志要成為一位藝術家!當時,老師看著他的畫作,真誠地對他說:「這是我看過畫得最棒的樹!」

「我所做的每一個決定,都是為了要成為一位藝術家。」Tim Budden說。

一句讚美,成就了一位藝術家。

但好巧不巧,正當萬事俱備、準備完成碩士學位之際,他的東風卻不來了:英國經濟衰退,工作機會大幅縮減,他沒辦法找到最理想的工作,於是只好輾轉到劇院工作,負責卡通動畫影像的設計製作。當他在台灣開始教書,漸漸忘了那個男孩的聲音,直到那天學校長官的一席話。之後,一場因緣際會,Tim Budden收到朋友送他的精美的中國剪紙書,大感驚艷,正式開啟他的剪花花人生。

你笑說正因為一場中年危機,我們才有機會看到他的剪紙創作。但在他的作品中,你完全感受不到任何「中年」氛圍,除了經典的台灣印象(蝴蝶、地標建築、美食、人物、蟑螂等)外,每個角色、線條都洋溢著青春與活力,其中,你還會發現一位小男孩幾乎貫穿他所有的作品,容我隆重為您介紹,這位小男孩就是親愛的「丹尼爾」。丹尼爾的靈感來自於Tim Budden的兒子,丹尼爾可以是他兒子,同時也可以是他自己,純真而充滿好奇心,似乎永遠都在玩耍,丹尼爾也像是一張白紙,永遠對新的世物展開雙手,自由自在不受拘束。

這樣的自由,這樣的天真,總是會讓Tim Budden想起他的兒子,他說當他的小兒子還年幼的時候,會自己把房門關上,規定大人不准偷看他在房裡的一舉一動,然後小兒子就這樣一個人在房間裡手舞足蹈,可愛又滑稽的動作,總還是讓Tim Budden忍不住悄悄透過門縫偷偷觀察。你問他,那小兒子知道你在偷看嗎?他笑說:「哈,那當然!」父子之情,讓剪紙不再只是一門藝術,更是一種愛的延伸。

談到靈感,Tim Budden說他自己是一個絕對的視覺動物,熱衷於找尋紀錄美麗新奇的事物。有一回朋友帶他去爬陽明山,在陽明山上當他看見一群又一群的蝴蝶,在雲霧間穿梭飛舞,奮力逆風振翅而行,彷彿從雲裡生出,又在霧裡消散,那股強勁的生命力打破了他以為蝴蝶是種嬌弱生物的刻板印象,並終於瞭解到台灣「蝴蝶王國」美譽的由來。

談起蝴蝶,Tim Budden總有說不完的故事。他認識一位專門研究蝴蝶的教授,教授因為必須時常入山捕捉野生蝴蝶作研究,教授曾經跟他分享為了能夠吸引蝴蝶群聚並易於捕捉,他會撒泡尿在地上誘引蝴蝶。於是,在印象中,蝴蝶是種和平而溫柔的象徵,但在真實的山林生活中,牠們的習性卻是如此野性而有趣。

從此在Tim Budden創作中,你很難不看到蝴蝶的翩翩身影。另一個讓Tim Budden對蝴蝶如此著迷的原因,則是因為「莊周夢蝶」的故事。

(老實說,當筆者聽到Tim Budden提到周莊夢蝶的時候,驚訝之餘差點就要把手上的iPhone滑落地面。)

在周莊夢蝶的故事中,有一個看似無限循環的哲學大哉問:「到底是莊周夢見蝴蝶?還是蝴蝶夢見了莊周呢?」關於莊子哲學中的虛實分辨,Tim Budden或許可能不甚理解,但是故事中虛實對位的處境,他卻非常感同身受:「當我在台灣的時候,我會感覺我是外國人,即便我已經在這邊居住了這麼久;而當我在英國的時候,看著景物變遷,我就會懷疑這還是我熟悉的英國嗎?」離開家鄉這麼多年以後,當他提到台灣,他會說:「我要回台灣」,而不是去台灣,但突出的西方人臉孔,讓他在台灣不管待了多久卻還是有種「異鄉人」的突出感。於是,這種始終處於「之間」(in between)的情感,讓Tim Budden在莊子的故事裡找到知心共鳴,除了美麗的形體外,也賦予蝴蝶更深層的情感連結。

有時候,當你看著Tim Budden作品中蝴蝶的千姿百態,會好奇他是不是花了很多心思在研究蝴蝶?但他搖搖頭回說:「蝴蝶只是取其型,重要的是我賦予他們什麼樣的性格。每只蝴蝶都是一個個體,都是一個人,相互觀察彼此花枝招展的外在形象。」

在此之前,你會以為事實的根據是很重要的參考,但Tim Budden卻告訴你:想像力比甚麼都重要。

你或許會想,Tim Budden是如何運用「想像力」將台灣文化的元素融合進作品中的呢?Tim Budden會告訴你,因為語言文化的隔閡,讓他常常遇上「聽不懂、想不透」的情況,像是有一次一位男學生站在他的旁邊看他修改作業,Tim Budden轉頭用英文問他:「你好,有甚麼事嗎?」男學生回他:「聽不懂。」Tim Budden以為他在叫他的名字「Tim Budden」,於是問他:「你怎麼知道我名字」男學生再回:「聽不懂。」這時候,Tim Budden開始感到惱火,直到後來,才發現原來男學生說的是「聽不懂」!從此,「聽不懂」就變成了Tim Budden的中文暱稱,幽默演繹他在台灣生活的現實景況,他並且善用這一則則美麗的誤會,跳開傳統剪紙意象的強大束縛,用他自己的語言全新形塑作品中的每一個角色與輪廓。

在與紙及剪刀共舞的時光中,最讓Tim Budden感到驚奇的是,有些剪紙藝術家的作品常常讓他想起畢卡索,剪紙作品中的空間感並非固定的,每一個刻痕,每一塊空白都是一個小小世界,他可以放進任何他喜歡的景物。在剪紙藝術的設計中,除了角色形體的變化外,在現實考量下,其實更關乎整體結構是否不會讓紙張解體。

生於斯長於斯,台灣文化到底帶給他的創作什麼影響?他深呼吸了一口氣說:「天哪,這問題好難回答!其實,生活中的所有事物都有一些影響(It’s a little bit of everything)。」對Tim Budden來說,影響來自於一連串在不斷驚呼「Wow」的過程中所累積的經驗與印象,每個吉光片羽的時刻,都會在心中埋下靈感的種子。尤其是台灣廟宇的建築,殿宇的風格、人群膜拜的樣態,都與廟外的匆忙世界形成強大的落差,在在都讓他如此著迷。

約訪的這個午後,我們在陽光與古老紅磚相遇的剝皮寮見面。

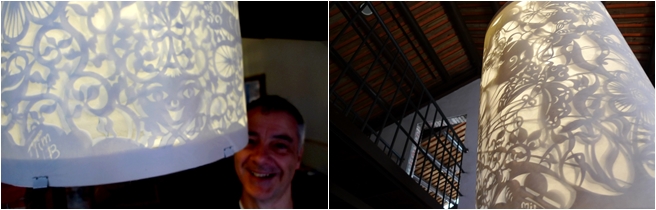

甫於三月底落幕,由樹火紙博物館策劃的「紙在太陽回來的路上──剝皮寮歷史街區春節系列活動」中,Tim Budden第一次針對中國新年嘗試設計剪紙燈籠作品《春之頌》(The Joy of Spring),是Tim Budden至今最大的設計與作品,並透過雙層剪紙交疊錯置,營造出迷人的光影變化。心理學家榮格曾說「每個人心中都有一道陰影。而每一道陰影都蘊藏著創造力。」Tim Budden坦言,他對光影有種戒不掉的癮(源自於在英國劇院工作時累積的經驗),影子總是會告訴我們不同的聲音與故事。

日本漫畫大師井上雄彥曾說過:「為了畫光而畫影」,透過想像力,我們都是自己的小小藝術家,在簡單的陰陽線條彎折處,找到屬於每個人自己的故事。在剪紙的世界中,我們不需要言語,剪紙的美就是一種世界共通的語言。

「聽不懂」(Tim Budden)絕對是說故事的能者,雖然他的故事總是燦然靜定,卻總能輕易地撩撥你的心弦,往往在你還來不及防備的時候,就已經用光影在你心裡剪出一處又一處的花花世界。

如果你看得夠仔細,你也許會發現,你心中的丹尼爾正在跟你揮手。

Tim Budden 部落格 http://timbudden.blogspot.tw/

Tim Budden 臉書 http://www.facebook.com/pages/Tim-Budden-Art/135499049881171