01

聯繫的過程中,葉謹睿提到本次專題名稱「異鄉人」。他說,卡謬的《異鄉人》是他最喜愛的一本小說。

這次的採訪,透過電子郵件、Skype的方式通訊往返1。在不曾也無從與受訪者會面的情況下,我只能透過大量閱讀資料來消解陌生焦慮。那是一個架構的過程,試圖拼湊歸納、理解對方,再將之脈絡化到自己假設的組織邏輯,像一種異境冒險。這樣的冒險,其實天天都在我們每個人身上發生,在意識層面、在現實生活,我們努力擷取潛藏在幽暗之中的自我意識,並對外界傳達我們所想要的,然後試圖弭平外界與自我價值之間的落差。就如一個迴力球場,發球,然後不斷的拍打著迴力球,不斷地定位自己的力道與位置,找到與世界妥協的方法。

或許藝術創作更是如此,而當我試著理解藝術家葉謹睿,發現他在探索自我、從事創作,以及在現實異境中的奮鬥,都無異是一個十分努力的實踐者、探險家。

問:您在高中畢業後二十歲出頭時就赴美求學,請問當時為什麼會決定出國?當時是否對自己藝術發展立下什麼樣的目標?

出國留學,其實主要是來自家人的支持和鼓勵,或者也可以說是一種壓力。正好當時剛讀完謝里法老師的《紐約的藝術世界》,所以心裡就打定主意,如果真要出國,就應該到當代藝術的大前線──紐約,這個藝術殿堂拚拚看。

並不敢說當時有訂立什麼目標,但年少輕狂的心裡,的確是有一股用手中畫筆來征服世界的一種無知的勇氣。現在回頭看,覺得自己很可笑,因為藝術其實不是一場戰爭,它是一種對生命的交代,但我其實還是很懷念那種年輕人特有的自信和張狂。能夠「不」知不可為而為之,其實是一件很幸福的事。我覺得人生的蒼老,是從承認世界上有「不可能」這件事開始的。

葉謹睿提到,台灣的學生常為了滿足師長的需要而念書,而他到了在美國Pratt Institute唸書的時期,才開始為自己用功,真正體會追求知識和充實自己的快樂,頓悟到「世界上唯一能夠成就你的人,就是你自己」。在這段期間,他也學習思考藝術的本質,發現藝術創作不只是單純的感動或創意,特別是當代藝術,它在思想的深度和層次上的要求,往往比最後的表現更重要。

大學畢業之後,葉謹睿繼續到University of Pennsylvania唸純藝術碩士(MFA),這段期間的他全心學習與創作,他寫到:「在賓大的兩年,可能是我人生成長最快的一段時間。心無旁騖,每天就是上完健身房,進畫室創作以及和同學、老師討論,晚上收工和同學去酒吧,繼續談藝術和理想。生活唯一的中心就是藝術創作,這樣的日子,真好。後來我開始到大學教書,其實也是希望盡一己之力為年輕人創造一個求知的環境。」

「整體而言,我在台灣受到的藝術教育講的是『真功夫』,讓我有了很扎實的傳統藝術技術根基;而在美國我所學到的是『硬道理』,讓我有機會拓展做研究的能力和提升論述的深度。我很慶幸自己在不同的階段,受到了兩個教育體系的栽培。」

問:後來您在美國定居二十年,這是計畫中的事嗎?期間有考慮要回來台灣嗎?

從賓大畢業,首先面臨的就是去留問題,當時我其實並不特別在乎,所以就和自己打了個賭,決定以傑出視覺藝術家身份申請綠卡。心裡打算申請到了就留在美國一段時間,申請不到就回台灣。這種EB1移民的門檻很高,所以我收到綠卡的時候其實有些訝異。但我的個性向來就是一不做、二不休、三不回頭,心想既然美國人如此抬舉我,總得做出點成績才有顏面回台灣見江東父老。沒想到,這樣一晃眼就過了二十年。

旅美至今,台灣與美國的生命歷程各佔一半,台灣人認識他因為文字作品,美國藝術圈則視他為藝術家。兩邊的朋友都只經歷跟認識一半的葉謹睿。他說,很難期待有朋友可以全面地瞭解自己。

問:人在他鄉的困境不只在地域、國籍上的與故鄉的距離,往往也因習俗、環境等等帶來的心理的孤獨感,請問您在國外如何面對這樣的文化衝擊,或是其實您調適得很好?

這樣說吧,我可以把孤獨處理得很好,但不代表我享受或喜歡這種漂流的狀態。一開始接受到這個訪談的邀請,看到了「異鄉人」這個議題,我其實心裡就感觸良多。卡繆的異鄉人是我最喜愛的一本小說,裡面所描寫的荒謬、冷漠和疏離,一直是我感觸很深的一種心理狀態。

我剛到美國的時候還沒滿二十二歲,這其實是一個蠻尷尬的年紀。二十幾歲才進入一個新的文化,在語言、飲食習慣和價值觀等等方面,其實都已經根深蒂固而且永遠無法完全被同化了。所以對於外國朋友而言我很「台」,因為這種基礎特質是無法被忽略的。

但二十幾歲又是進入成人生活的關鍵轉型期,這段時間,其實是大腦賦予人們改造自己的最佳時機。因此我許多思考的邏輯和態度,又是在完全美式的環境中建構出來的,所以對於台灣朋友而言我又有點「老外」。

換句話說,我可以跨足在這兩種文化之間,因為我對於兩者都有相當的認識和認同,但也一直沒有明確的歸屬感。我永遠也不會成為真正的「美國人」,因為文化認同和國籍和居住地無關;但我從十九歲去金門當兵之後就從來沒有真正長時間住在台灣,因此也越來越難融入台灣的脈動。坦白說在這種狀態之下,一種裡外不是人的疏離感是終究難免的。也許這就是我在紐約這個城市感到自在的原因吧!紐約有太多的異鄉人,而且每一個人都以自己的「鄉音」為傲。

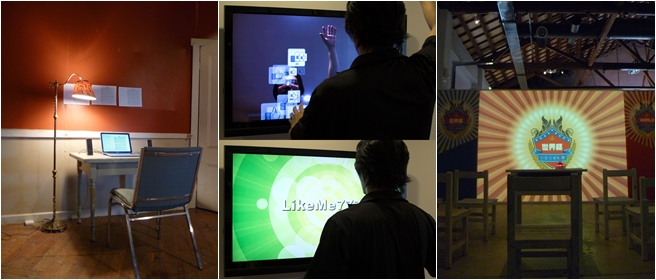

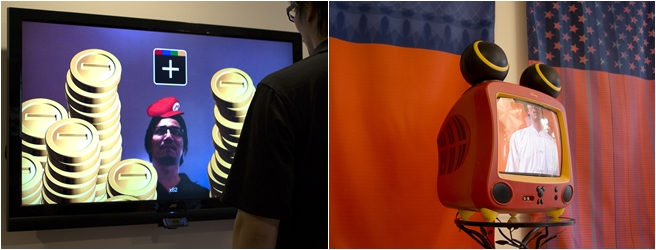

這種如影隨形的他鄉情懷,以及獨自在異鄉面對現實困境。從內在化為創作吞吐而出,作品《向夢想王國致敬》曾談到這個過往掙扎。當時佛羅里達的一所學校邀請他專任,最終他選擇留在紐約,因此促使他開始在紐約教書,也順應家人對他有穩定教學工作的期待。

問:您曾在展覽的自序中提過,騷人墨客的作品都是從生活體悟之中萃取出來的精華。是否有哪些關於「在他鄉」的生命體悟後來轉化成您的創作?

我絕大多數的創作,都有極端理性的論述層面。雖然很多都有隱藏的個人故事,但大多都是隱性的潛質。這幾年父母親身體不是很好,也讓我開始去重新思考一些事情,特別是在生命和存在的議題方面做了許多的反省。因此也才會出現自傳式的「我曾在此」系列2。「我曾在此」系列所代表的,是從離鄉逐夢開始所留下的各種足跡。身份認同、自我形象等等都是我生活中不可避免的考驗,因此會在這個系列中佔有相當重要的地位。

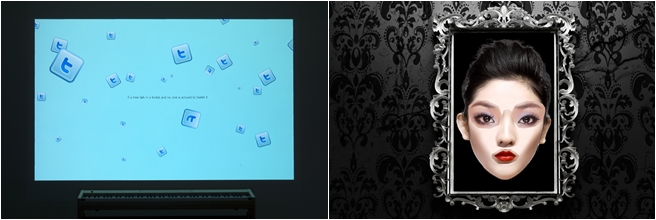

葉謹睿後來從傳統繪畫轉而數位藝術創作,期間大量的撰寫與翻譯相關論述厚實他的基礎,也藉此把一些觀念帶回台灣,不少藝術系學生都讀過他著作的書籍。在書中,葉謹睿把艱澀的理論,用年輕、生活化的方式及趣味的文字做詮釋。「從一個比較浪漫的角度來看,其實我的文章,是現在的我和過去的我在溝通,或者說是美國的我和台灣的我在談天說地。」

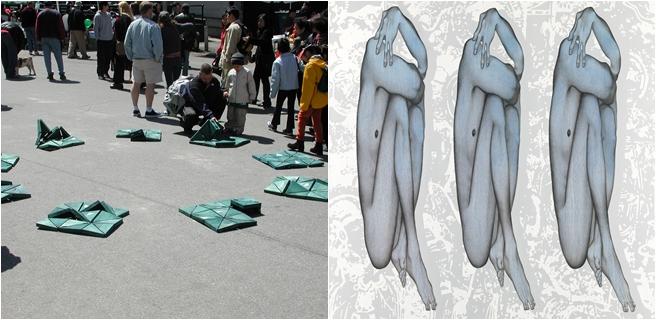

不只是著作,他的藝術創作也以平易近人的方式,吸引觀眾接觸當代藝術,「我希望自己的作品有很多的層次,如果你只是想來看熱鬧,我希望你可以玩得很開心,但同時又帶走一點新的認識或省思。如果你想看門道,我更希望自己作品有足夠的深度讓你一直往裡面鑽,像洋蔥一樣,讓你剝的越深層、感觸就越深刻。」

葉謹睿沒有電腦工程的學術背景,但他自修程式語言、軟體與3D動畫,他的數位藝術作品不假他人之手,都是自己寫程式。他說,雖然不如交給工程師來寫得高明,但他可以直接用數位的方式思考與創作,這對作品產出和成果很有影響。

這種融合雙重性格的特質,讓葉的作品無論從哪個角度觀看,總是具備多向度的層次,既具有西方的游擊感與批判性,卻仍有東方的細膩與圓融。異地的文化灌溉,使得葉謹睿的藝術創作呈現跨越兩者的綜合跟複雜度。

問:可否談談您的觀察,您覺得自己東方出身的文化背景,相對於西方的藝術家,是否呈現出與他們不同的作品特質,如果有,是什麼呢?

一般而言,我覺得東方人對於藝術的看法是比較纖細的,我們會很習慣去要求美感或詩意這種美學層面的東西。美國人對於藝術的要求比較剛烈,特別是當代藝術,他們希望藝術品要 provocative(帶有挑戰性)。我從他們身上學會了放棄對於美學的執著,也很能夠認同他們對於藝術之社會批判功能的要求。但我覺得東方文化的潛移默化,讓我作品的呈現和處理多了一分細緻,在意境的營造也會多一些層次。

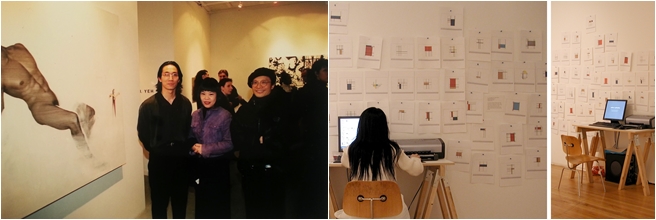

葉謹睿1999年就開始在美國發表作品,但直到2007年才第一次回到台灣參加展覽,這並非他刻意的拖延。他提到,在台灣展覽的壓力會比在國外更大,因為在美國他算是個「外國人」,挫折、失敗似乎都是應該的,但台灣是自己的家鄉,反而擔心表現得不好。而近兩年終於展現溫和積極的態度,主動接洽而啟動的台灣個展,終於有機會正式和台灣的藝術圈作交流。

問:在近兩年的展覽中,無論是「Pre-Purpose, Re-Purpose, De-Purpose」或是「歸零」,似乎有一種「總結與出發」的意味。同時在離開二十年後,連續在台灣辦這幾個展覽,這是一種有意識的回歸嗎?

我大多數的展覽都在國外,以前就算作品回台灣參展,我本人也幾乎都沒機會到場。這兩個展覽算是我第一次正式將作品帶回台灣,因此我也很認真地思考應該如何對這離鄉背井的二十年歲月做交代。在我的想像中,這兩個展覽比較像是在說故事,在理性的論述結構之下所暗藏的,其實是一種把缺席歲月填滿的企圖。有點像是《西線無戰事》裡面的主角,從戰線放假回到了家中,最期待的其實是能夠不用隻字片語,就把過去和現在串連起來,重新和記憶中的故鄉融為一體。但殘酷的現實是,自己變了、故鄉也變了。

年輕時赴異鄉開拓藝術大陸,從一分鐘15塊台幣的越洋電話、到現在可以透過網路通訊與家人密切聯繫,他寫道:「以前台灣是我用記憶搭建的一種想像,現在台灣對我而言像是窗戶外面的風景,雖然不能身在其中而且視野有限,但至少可以親眼目睹。」這獨立面對求學、求職、創作的奮鬥與轉換的過程,葉謹睿無疑是積極而勇敢的。關於回來台灣,葉謹睿誠實的表示雖然計畫趕不上變化,但目前的確沒有規畫。

或許每個個體都是異鄉人,這種孤獨且不被歸屬的狀態,使我們必須堅強持續地面對自我以及現實異境。對我來說,葉謹睿個人的親切友善,以及作品中混和的雙重特質,帶有一種不靠世界太近、也不離世俗太遠的恰好距離。我想那是一種需要不斷來回探索、反覆探求自我意識和外界回音,才能找到的適切位置,也就是說,極度努力,才能夠做到面面俱到的輕鬆。

而這些努力正如他對藝術創作的追求一般,是永遠沒有滿足或到頂的薛西佛斯。說到底,又回到卡謬了。

註1|文中以問答方式呈現及引述的文字,皆由葉謹睿先生書寫,但因篇幅關係,文字段落經過編輯而略有刪減。

註2|包括2011《向夢想王國致敬》、2012《大美國之旅》、2012《我就此宣誓》等作品。