01

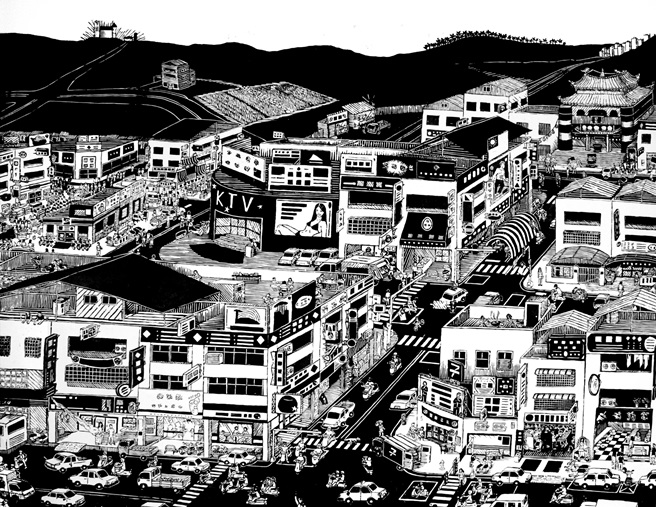

地球村的現代生活讓原本受時空隔閡的異文化有了各種交會,日常生活場景時常有外國來客的身影,除了短暫停留的遊客之外,有時在路上會遇到西裝筆挺,用有點怪怪中文問「要不要學英文」的傳教士;也有機會目睹成群的看護們推著坐輪椅的阿公阿嬤到公園曬太陽,還不忘七嘴八舌地聊天說笑;或是進入坐滿中文學校學生的鍋貼店,大家嘴裡吃著相同的食物,說的卻是各行各色的語言。究竟對這些台灣的異鄉人來說,我們習以為常的生活是什麼面貌,是和我們對異鄉的想像一樣美好,還是跟先進國家比起來硬是矮人一截呢?版畫家Jon與我們分享的台灣經驗是個很棒的答案。

Jon來自美國明尼蘇達州,是位開朗風趣的大男生,2008年來台灣以英語教師和木刻版畫藝術家的身份兼顧志向與生活開銷。問他當初為什麼會來台灣,原因簡單而微妙,大學畢業後因為藝術家無法謀生,進入了比薩店工作,但日復一日的制式工作內容,讓他決定放下已經過了23年的無聊而乏味美式生活,著手實踐走訪世界各地的浪漫夢想。評估台灣對外國人士的友好度、可行的謀生方式和台灣各城市的狀況後,選擇了資料上描述為美麗又充滿藝術氣息的城市──台中。原本計畫兩年後前往下一個蹲點,卻一試成主顧,問Jon有沒有打算什麼時候離台,在他所規劃的未來已經沒有離開台灣這件事了。

來台後自學中文的Jon在採訪過程中,不時露出聽不懂的狐疑表情,甚或因擠不出中文感到惱怒,偏偏英文不是我們的母語,採訪的溝通過程充滿了摸索與推測,為了讓對方聽懂,雙方都調整母語的難易度,也盡力用不熟悉的語言表達,試圖找到差異之間的連通管道,從原生國度跨越到對方的世界裡,亦如異鄉客總是需要不斷調整,在不確定中為自己找尋適當的位子,幫助熟悉與適應新的生活環境,進而找到安身立命的座標。

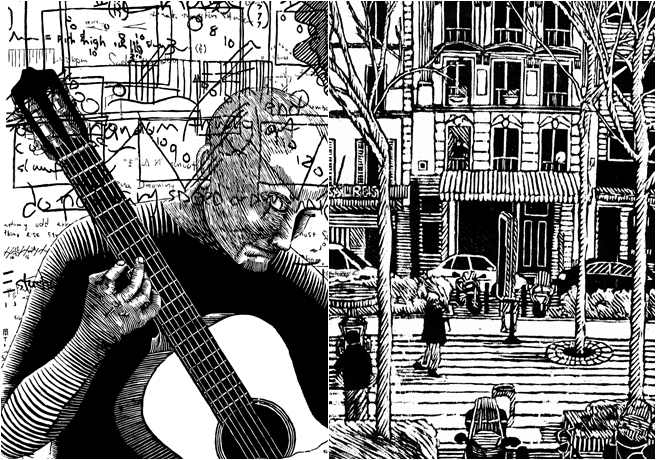

在台灣生活的日子,Jon說對創作與作品本身固然有影響,但更重要的是自我成長。顯而易見的具體變化包含作品內容議題的拓展、對美國觀看視野的改變,以及版畫圖像稍微受到動漫(anime)表現手法影響,然而,更深層內在的改變,是自我輪廓日漸清晰而明確,對於未來要走的方向更加篤定。離開家鄉和原生的藝術家網絡,初到台灣的Jon不僅是「外國人」,更是完全獨處,不再有藝術家們圍繞,互相討論藝術創作的意涵。藝術家確實喜歡也需要獨自一人的狀態,好百分之百地專注於創作,但時間久了卻也顯的孤單寂寞,畢竟,人際之間的樂趣與資訊刺激總不是自己一個人就能獲得。2010年,Jon獲得進駐台中20號倉庫的機會,他將倉庫後半部作為工作室與住所,前半部規劃為藝廊,邀請認識的藝術家開展,開啟了在台國外藝術家和台灣藝術家交流的機會。有鑑於兩者之間的語言隔閡,和彼此獨立的網絡關係,Jon發現略懂中文的自己是個關鍵角色,在20號倉庫駐村結束後,與其他國外藝術家在台中市共同租下透天厝,並在一樓經營起非營利小畫廊──Lei Gallery。

位於精誠路巷弄間的Lei Gallery每個月規劃新展覽,小巧簡單的展示空間和Jon的鼓勵與支持,讓許多做興趣的創作者放心地有了人生第一次的展覽。Lei Gallery和參展者會分別邀請各方友人參加展覽開幕會,不同世代、語言、經歷、與藝術參與程度的人們齊聚一堂,小小的畫廊化身成為國際跨界交流平台,平日無交集可能的人們,有了認識彼此的機會。除了展覽之外,Lei Gallery也不定期舉辦諸如電影欣賞、工作坊……等活動,同樣歡迎各方好友參與。最初知道Jon和朋友一起經營「畫廊」時不免驚訝,好奇應該是全台唯一「外國人在台灣經營的畫廊」是什麼模樣,然而,畫廊一詞並不足以解釋不論參展或活動,均不收費的Lei Gallery為何物。這個以展示、交流為基礎核心的空間,起始動機單純,沒有申請門檻,有更多善意的互助與分享,正如Jon總是默默地以口碑推薦回饋支持他第一次展覽的Mojo Coffee,和不時友情贊助開幕會飲食的鄰近店家。

Lei Gallery是藝術的空間,也是溫暖的空間,逐漸成為在地生活圈的一份子,為來自各方的有緣人提供相遇和獲得鼓勵的機會,也讓Jon確定自己所扮演的橋樑角色意義重大,從台中的國外與台灣藝術家開始,更延伸連結台灣與美國的藝術圈圈。感念這塊土地與人們對他的支持與照顧,他為台中的版畫藝術家們申請到今年九月,在美國明尼阿波利斯城Highpoint Center for Printmaking展出的機會與微薄的經費支援,希望未來也能有機會讓家鄉的藝術家到台灣來交流。對Jon來說連結是一種回饋,也是自身能力的再發掘,畢竟過去在美國有資源網絡和熟悉的環境,他只需要專心創作,扮演藝術家的角色。來到異鄉,從基本生活所需的語言能力,到開展不可缺的網絡資源,全部都從零開始,得靠自己不斷地努力嘗試和大膽冒險,各種角色的磨練讓Jon看到有別於以往的自己。他在台灣的新嘗試不僅止於畫廊經營,還有當刺青學徒。會接受刺青店老闆大霖突如其來的收徒邀請,是因為大學時代最喜歡的老師臨別時所送的話。

Turn And Face The Strange

——David Bowie

Jon的解釋是「在奇怪、特別、不舒服的地方,會有進步」。所以當他坐在刺青椅上,不會說英文的大霖,邊幫他刺青,邊問有沒有興趣學刺青的時候,他一口答應,因為藝術家當刺青店學徒是件很奇怪的事情。不過,看似衝突的角色卻也度極相似,刺青師與版畫師都需要在腦內構思圖像,用筆勾勒打稿,長時間動刀刻畫,肉身與精神都必須穩定而專注,不容出錯。木刻版畫與人體刺青不論在工作流程,或從事者的特質需求上幾乎相同。Jon說刺青學徒的訓練大幅提高了他的穩定度,畢竟刺青工具尖頭下是活生生的血肉,比起刻壞了可以換塊木板重新來過的版畫,刺青僅有一次機會,成敗與否就在瞬間轉念之間。

意想不到的是刺青圖案的傳統紋樣繪圖練習,讓Jon吃足了苦頭。由於臺灣與美國不同的文化背景,當大霖和客人對猛虎、蛟龍、鬼頭……等東方風情圖樣有源源不絕的想望與感覺時,Jon練習描繪的鯉魚總是被師父R圖退稿,相較於大霖筆下活靈活現的傳統鯉魚,Jon笑說他筆下的魚死了。反倒是他用木刻版畫線條表現物體明暗,好似畢卡索用多視角表現的立體派,用魚尾擺動身軀姿勢的重複曝光手法,展現了有別於東方傳統的活魚形象。兩位用自己最有感覺的方式,詮釋主題相同,面貌卻截然不同的活魚,文化背景的差異不言而喻。在毫不知情的年幼時期,就日日滲透浸潤人們身心的原鄉,深深地影響了我們。唯有當我們面對差異時,才有機會思索曾經習以為常的一切究竟從何而來,藉由地理空間所創造的距離時空,反思檢討,甚或打破禁錮,跳脫框架,在陌生土地力量的幫助下打開自己的可能。

台灣在Jon的眼中好到令人難以置信,我們有友善的藝術家互動關係,各種藝術展覽空間、獎項和支持系統,除了天氣太熱,缺乏好吃的墨西哥菜餚和道地黑啤酒之外,他想不到什麼缺點。面對如此高度的評價,有點心虛,卻又不禁思考是我們太不知足,抑或過於嚴苛,總覺得這裡有太多有待改善的缺失。能夠從外人眼中看到自身土地與文化的美好是件幸運的事,彷彿做家鄉的異鄉人,幫助卡死的觀念在異質的冷熱交替之下獲得鬆綁,就像Jon的解釋,當我們正面迎向奇怪的地方,扭開不舒服後,將會釋放令人驚豔的潛能與自己。

【Read More】

1. Jon Renzella的個人網誌,有更多作品與個人介紹。

2. Lei Gallery 展覽及活動資訊請見FaceBook:

http://www.facebook.com/pages/Lei-Gallery/173551929370252

3.今年九月將展出台中版畫家作品的Highpoint Center for Printmaking官方網站,快告訴在明尼蘇達的親朋好友吧!http://www.highpointprintmaking.org/