02

這是最好的時代,也是最壞的時代。

──狄更斯(Charles Dickens)

2013年8月的夏天,台北街頭一邊上演著台北文創新地標的開幕,誠品松菸集結台灣重要的文創品牌,以跨界實演聚焦台灣之光為主題,24小時不打烊的方式的登場連演三天。

在連演後間隔不到的24小時內,在這城市另一頭的,上演著抗議苗栗大埔徵收案的「818拆政府運動」,現場留下滿牆交通錐貼紙,以及滿地藝術塗鴉做為這回合抗爭的結束。

差不多世代的文藝青年與中年,都充滿了設計與藝術性格,但呈現在城市的舞台上卻是完全不同的戲碼,一邊被認為是迷戀於小確幸的幸福,一邊則是在醞釀大革命的反動,在這兩者之間,能不能有新的思維產生,在推動文創的同時,也能夠對於這個社會做改變 ?

在收編與抵抗之間,能不能有另一個替代選擇,也就是台灣所需要的「文創社會企業」新視野,在產業發展的同時,也能夠創造文化價值,解決社會的問題。國藝會推動的「藝文社會企業」,以及台北市文化局推動的「社會設計」,都是回應這時代轉型的新觀念。

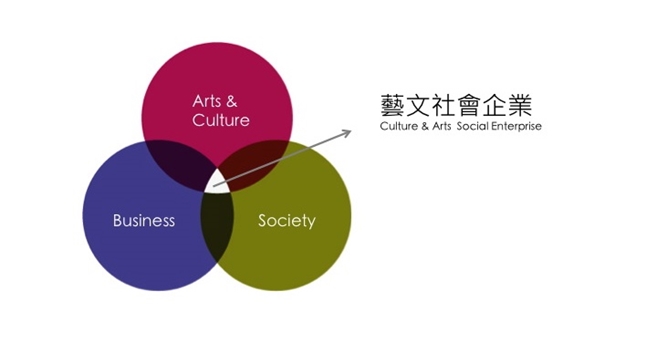

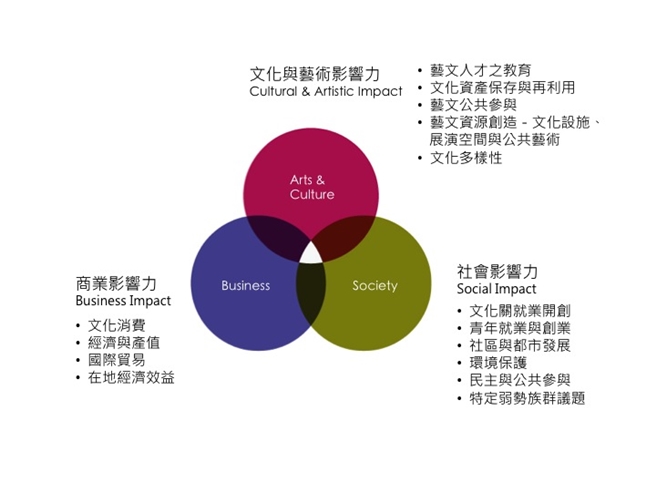

藝文社會企業

那什麼是「藝文社會企業」? 從觀念上來看,「藝文社會企業」指的是用文化藝術為核心,用創新的營運模式來解決社會議題,又能夠創造財務的永續而經營下去的組織。

有別於傳統企業只重視單面向的商業利益,「社會企業」同時強調社會以及商業影響力,而「藝文社會企業」,不只重視社會及商業影響,還多強調了「文化與藝術影響力」,關注文化藝術教育、文化資產保存再利用、文化參與及多樣性等議題。從文化積累及無法量化的特質來看,「藝文社會企業」特別需考量長達十年以上的文化積累,以及無法量化的文化價值。

台灣藝文社會企業與社會創新

藝文社會企業是新興的觀念,也還未有普世認同的定義,那台灣有藝文社會企業嗎 ? 台灣己經有案例,有的組織成立時間,遠早於藝文社會企業的問世,而且不以社會企業自居。

參考案例,有屏東三地門的「蜻蜓雅築珠藝工作室」,保留復興排灣族琉璃珠文化,也創造了部落就業與地方經濟發展。在南投竹山「天空的院子」,也從民宿事業擴展到了竹山「小鎮文創」的工藝與地域振興。宜蘭大同「不老部落」用味蕾感受泰雅的人文生活,也創造部落經濟。還有都會地區的「大誌雜誌」及「臺灣好」等。都是能夠創造藝文、社會與商業影響力的藝文社會企業。

由於國際間對於「社會企業」的概念,還在快速發展當中,再加上專業界對於社會影響力及組織財務永續有更高標準的期許,大眾又容易把社企與慈善做混淆。因此,推動「社會企業」的方向,改以更具有包容力的「社會創新」(social innovation)概念來推動,讓關注的焦點不單只是社會企業,而是擴大為讓更多解決解決社會問題的創新產品、服務與營運模式等。從學院的Stanford到Oxford大學,以及業界的Ashoka到Acumen Fund都可以發現。有不間斷的社會創新,才能產生永續的社會企業。

從「社會創新」的角度來看,更能夠詮釋台灣文創現況,以及「藝文社會企業創新育成扶值計畫」所傳達的精神,因為所入選的團隊,不見得全都是嚴謹定義下的「藝文社會企業」,但都擁有強烈的「藝文社會創新」精神。

計畫中「表演及視覺藝術」類入選者,多以創新的藝文推廣為主,用新方法解決藝術界的老問題,包括「加侖工作室」的藝文活動行銷推廣及票卷折扣平台,以及「社團法人中華民國視覺藝術協會」所提的「企業藝術物流服務計畫」,回應藝術銀行的概念,提供藝術品租賃服務。

而在「文化旅遊類」及「微型文化事業」類項,雖然育成金額較有限,但卻能更豐富多元地呈現文化的容顏。

例如風尚旅行社的「離題旅行」,嘗試創造一個地方文化旅行的平台,用七天自我發現的覺旅,用文化行旅替人生解惑,也讓地方組織得到收益及專業資源。「土溝農村美術館」用藝術解決農村發展問題,農村美術館做為平台,孕育更多在地微型社會企業。

花蓮的「o'rip漫走」及台中的建興創藝的「廖添丁之清水寶藏大冒險」也都替其蹲點所在地,提供了文化旅行的體驗服務,做為地方社區培力與經濟發展的方法。

更特別的是,台灣特色產業文創聚落促進學會所提出的「五語倫比——落實新移民、移工台灣文化傳播權計畫」,以社群媒體報紙的形式,解決新移民融入新故鄉的社會議題,看似與我們熟知的藝術形式沒有關連,但實際上卻是實踐文化多元理念的方案。

這些入選計畫共同都具有「藝文社會創新」精神,都在嘗試創新的藝文產品、服務與營運模式,為其所關注的社會議題找到解決方案,或是以藝文產業推擴自身所面對的挑戰命題。

這樣子的精神,其實也能在一些文創企業身上發現,例如用設計美學經營農業議題的「掌生穀粒」,具文化旅店精神的「緩慢民宿」,在高雄甲仙災區展店的「好好」,繁體中文碩果僅存的「日星鑄字行」與「春水堂」聯手復刻茶經活版。這些組織的設立,不全以解決社會問題為職志,但卻仍是積極在營運模式中尋求文化藝術的創新整合。

藝文社企與社會設計

與「藝文社會企業」概念同為時代轉變風向球的,還有台北推動的「社會設計」(social design)的概念——用設計解決城市所面對的問題與挑戰。前者以藝文之名,後者以設計為題,但共同焦點在於「社會」的改變。兩者的推動,沒有直接關連,但卻能夠共同回映一個文創的時代轉向。

「社會設計」的概念,最早在1971年由設計評論家Victor Papanek在《為真實世界設計》(Design for the Real World)中提出,2007年由紐約Cooper-Hewitt, National Design Museum策劃的「Design for the Other 90%」展,明確設計可以如同社會企業一樣,能為世界上90%活在沒有水電及公共衛生基礎建設的大眾帶來改變。

台北提出「社會設計」以爭取2016世界設計之都(World Design Capital),嘗試用城市豐富的文創資源(據2010年統計,全國文創產業62%的營業額集中在台北),解決台北所面對的挑戰,包括宜居、人口老化與老房子運動等,每項都是具有社會創新精神的新政。

但我想申請設計之都不是真正目的,一個城市文化運動的過程才是真正理念。這場運動要動員的,不只是社區或文化工作者,而是要讓每一個政府部門局處,每一間民間的設計工作室,都能認識到設計改變社會的力量。

而「藝文社會企業」的理念,也是如此,希望每一個文創企業,都能意識到自身經營的志業,能夠替這社會帶來一些改變,回到藝術與文化的初衷。

文化的創新

「藝文社會企業」觀念的提出,其實也在回應了台灣文化與經濟所面對的挑戰。在文化面來看,側重經濟價值創造的文創產業走到了一個瓶頸,另一方面,政府財政緊縮也讓人無法看好未來的藝文補助政策。

從經濟面來看,台灣產業依賴製造與代工,而「藝文社會企業」的推動,有助於產業界思考用文化藝術做為核心設計創新方法,如同「設計力創新」(design-driven innovation)的管理趨勢。由原本的製造業,漸轉向運用「設計思考」(design thinking),掌握客戶生活型態的品牌企業。才能進而提出具有社會公共利益的經營願景,回應了競爭力大師波特(Michael Porter)提出的企業與社會「共創共享價值」(Creating Shared Value)策略。

文化議題時常被認為是傳統保守的,但從「藝文社會企業」的觀點回頭看過去三十年來的文化政策,其實是十分創新的,因為約每一個十年,就會有一波觀念上的破壞式創新,以回應那個時代所面對的挑戰,並積累成為下一個階段轉型的動力。

1990年代推動「社區總體營造運動」,在經濟發展的年代,替台灣各地方累積了文化資產,2000年代是「文化創意產業」的時代,讓文化藝術能夠適度變成市場的機會,那2010年代,給下一個文創十年發展的時代命題,又會是什麼 ? 我想「藝文社會企業」,以及「社會設計」,所共同建構的「文創社會企業」趨勢,都將會是影響下一個文化十年的關鍵字。

關於作者

吳漢中。現任我們創造事務所執行長,《美學CEO》作者。美國Duke University MBA與台灣大學建築與城鄉研究所碩士,曾任職於亞洲開發銀行、全球文化遺產基金會、國家文化藝術基金會與社會企業若水國際等。具管理、設計與城市等專業跨領域背景,曾受邀至TEDxTaipei 演講。

參考資料

Martin, L. Roger & Osberg, Sally. Social Entrepreneurship: The Case for Definition, Stanford Social Innovation Review (SSIR). 2007:

http://www.ssireview.org/articles/entry/social_entrepreneurship_the_case_for_definition

Porter, E. Michael. Creating Shared Value. Harvard Business Review(HBR). 2011:

http://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value

劉維公(2013)。〈社會設計,以人為本一座設計遠見的城市〉。台灣丹麥設計論壇,台北市政府,台北。http://www.youtube.com/watch?v=q_tG6-GGFs4

潘俊琳(2013)。〈國藝會扶植藝文社會企業 11團隊出線〉。聯合報,台北。http://vision.udn.com/storypage.jsp?f_ART_ID=1038&pno=0