02

2010年台中市政府委託善牧基金會進行「新移民生活現況及服務需求調查」發現:台灣社會各界對新移民的認知與實際狀況存有極大落差,致使存有歧視問題;部分新移民甚至認為融入台灣社會有困難,尤以因為看不懂中文常被人欺負為最。

——節錄自2010年2月10日台灣立報報導

《四方報》是在臺灣的發行的越南文、泰國文、印尼文、菲律賓文、柬埔寨文之報紙型月刊。越南文《四方報》於2006年創刊;泰國文《四方報》於2008年4月的潑水節創刊;印尼文、菲律賓文、柬埔寨文四方報於2011年五月創刊。《四方報》隸屬於世新大學台灣立報社,社址位於新北市新店區復興路43號,發行人成嘉玲(前發行人成露茜於2010年1月27日辭世)。

《四方報》有別於一般報紙的發行系統。本報透過郵局系統送達訂戶,其中越文版於台灣的便利商店(例如7-11統一超商)零售,其他四國語文版本接受訂閱。五種語文的四方報自2011年10月起皆於長榮航空班機贈閱。

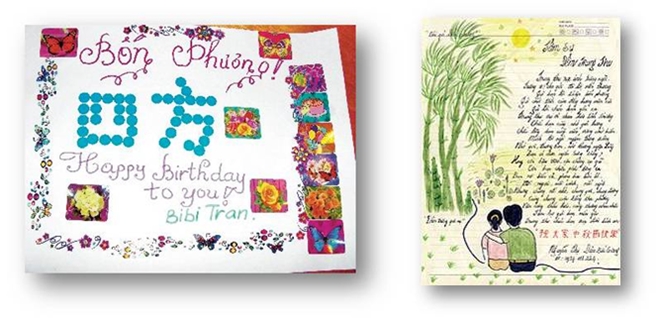

何謂《四方報》?這個報名的用意,其實是想要連結散居於台灣四面八方的移民/工,透過四方報的版面作為平台,集結這群相對弱勢的族群,希望彼此打氣慰藉,以及爭取自身的權利。報導內容除了東南亞各國當地的新聞之外,亦將台灣當地新聞翻譯為該國母語。除了新聞之外,本報其他的內容,大量由讀者來稿構成,有些甚至是將信件直接掃瞄刊登。

2011年《四方報》榮獲卓越新聞獎基金會頒發「社會公器獎」,得獎理由如下:

台灣是個移民的社會,但長期以來,主流的權力社群卻吝於讓不同的群體有平等使用媒體、展現自我文化與與情感的公共空間。這樣的歷史雖然不斷的複製,然而,《四方報》卻主動、積極地促使台灣新移民自主、多元發聲,並試圖成為和本地主流社群相互理解與看見彼此的公共空間。美中不足的是,受限於經費或編輯政策,《四方報》對其它社群而言或有門檻,但無損於其存在的重要價值。(註:2007年5月3日聯合報報導。)

然而,在網路新聞的挑戰之下,傳統報紙的閱報率持續探底,美國平面報紙平均發行量連續第五年下跌……兩位行銷學教授統計美國一千四百家日報四年的經營數據,找出錢如何分配運用才能獲得最大利益的公式 。四方報也為了如何轉型而煞費苦心。

經由強弱機危綜合分析(SWOT)發現了《四方報》的優勢、劣勢、競爭市場上的機會及威脅,從而製訂「五語倫比──拓展新移民/工台灣文化傳播權計畫」作為轉型的重要方針,並且僥倖獲得財團法人國家文化藝術基金會舉辦的「藝文社會企業創新育成扶植專案」補助,讓本報取得了轉型的可能。

根據《四方報》讀者性別統計及東南亞移民移工人數的結果女多於男(約為9:1);此外,《四方報》發行至今,訂閱/贈閱數有高達65%集中在北部(中南東離島地區35%),但新移民/工人口散居台灣各處,根據內政部資料顯示,北區分佈約四成,中南東離島占六成,《四方報》觸達率明顯不均。

未來一年,《四方報》將分階段、有計畫地針對區域性、特殊性、需求之輕重緩急來開發接觸通路。諸如:增加中南東離島地區的贈閱點;積極與大賣場、便利商店協談合作;公開推廣企業/個人,聯合贊助捐報到偏鄉/安養中心/醫療院所;打入台灣家庭,爭取雇主訂報……等等,希望藉由各種方式,結合各界力量「支援四方」,進而讓「四方支援」這些隱身家庭或偏遠地方的外籍朋友,能以更方便、更即時的方式,取得這份「在異鄉也能看見家鄉」的母語刊物,紓解、改善她們在台灣有口難言的處境。

近年來《四方報》的角色,已不僅僅是一份服務新移民/工的母語刊物,更擔負起台/外文化溝通的橋樑。我們的編輯深入各離島與偏鄉田野調查、近身關懷、採集報導;並與各縣市草根團體合作「豔驚四方」移民/工畫展與座談;捐報支援各縣市新移民親子共讀計畫與演講;取得民間力量,贈報319鄉圖書館……,接下來更與成長文教基金會成立「多元文化列車」支援內政部「新移民火炬計畫」,下鄉到新移民二代密度最高的各重點小學、國中或高中,舉辦各式文化巡迴活動。以上林林種種、上山下海,都是《四方報》為消弭台灣人對新移民/工的誤解、增進多元文化認同所產生的積極行動。然即便如此,前方仍有重重難阻,仰賴各界的奧援。

值得一提的是,從2010年起政府開始投入較多資源,向在台工作的移工朋友介紹相關的法令與資訊,有台北市政府出刊的外勞E通訊(中、英、越、泰、印)的泰文方面,仍僅有泰文版《四方報》。至於柬埔寨文、緬甸文,仍未發現在台灣製作之定期刊物。目前在台灣發行的菲律賓與印尼的刊物,商業化程度較重,比較偏向購物型錄與時尚訊息,主要對像是移工,主要目地是鼓勵移工消費,且相關附加服務收費以移工平均收入而言定價過高,遠超過實際執行成本數倍,也缺乏在地的內容,與讀者主動的抒寫心情,在社群媒體的角色較為薄弱。這也是《四方報》可以切入的角度與扮演的腳色。

走筆至此,介紹一下《四方報》在「五語倫比──拓展新移民/工台灣文化傳播權計畫」中的幾個主要任務如下:

1. 中外文雙語對照成為東南亞新移民/工與台灣人的溝通橋樑:不同於目的在於「宣導」的文宣手冊與政府出版物,此種以「友人」身份出現、以母語書寫的定期雜誌型刊物,更容易協助新移民融入台灣、而中/越、印尼、泰、菲、柬文對照的編排方式,也讓雇主或台籍家屬降低疑慮。

2. 提供台灣生活資訊促進族群和諧相處:我們將在這些刊物中提供她/他們母國及台灣的新聞、消息,以及種種必須的生活資訊,也提供版面讓她/他們以母語發聲,說出真正的心事。協助新移民在台灣過得更好,進而更認識台灣,與台灣其他族群和諧相處。

3. 造服務NPO公部門溝通平台:新移民/工散居台灣各角落,NGO團體針對這個特殊族群,常遇到新移民/工不易觸及、社會服務規劃困難、語言障礙不易推展、現有資源難以整合……等共同困擾,《四方報》適時成為跨越語言文化障礙的資訊平台,提供相關政府部門、NGO團體,一處公開交流、串連,並獲得訊息反饋之橋樑,集結各方的力量,有效溝通對話,發揮最高效益。

4. 多元文化交流:另一方面,我們也會舉辦系列文化交流活動,讓新移民/工的書寫與繪畫公開展出,讓台灣人有機會了解這些異鄉遊子的心情。並深入圖書館與校園,支持親子共讀活動,讓台灣社會接觸與認識這些近在咫尺卻一直被忽略的東南亞文化。

最後,計劃將以三年為期,以《四方報》跨語言跨文化獨特管理模式經驗與社群媒體優勢,發展出東南亞貨品與貨運的call center,經營特殊的利基市場(如東南亞文化商品網購、針對移民移工特性的金融商品、越南貨運,穆斯林食品網路訂購),以此擴充本報的營運能力,並逐步轉型為平面與網路媒體並重的營運型態,以面對網路發展的變局。

關於作者

陳大衛。資深媒體工作者、執業社會工作師,目前就讀於國立台灣大學建築與城鄉研究所博士班,現為四方報專案經理人兼管編輯部編務,興趣廣泛,包括遊民研究、都市空間研究、風水建築設計、文化創意規劃等。