01

一個人的旅行總是深刻且難忘。獨自在陌生的環境下,被似懂非懂的語言圍繞,帶著期待興奮,有時也有孤單無助。對自己的過去現在未來,經由行走觀察聆聽思考,有了新的想法。2014年的海外藝遊專案中,前往巴黎拜訪詩人的王榆鈞、一路顛簸至西藏和唐卡畫師求藝的洪司丞,和航行北極處於無人之境的張允菡,帶著一身的技藝和期待,各自找到藝術家的純粹信念、簡單環境醞釀而生的創作思考方式,以及藝術的本質和思考自身狀態的平衡。他們來回於尋找解答和產生疑問的旅程,或許還是徬徨,但從他人和與自己的對話中,也開啟了另一條新的思路。

追尋詩人精神——王榆鈞 阿多尼斯詩歌創作計劃

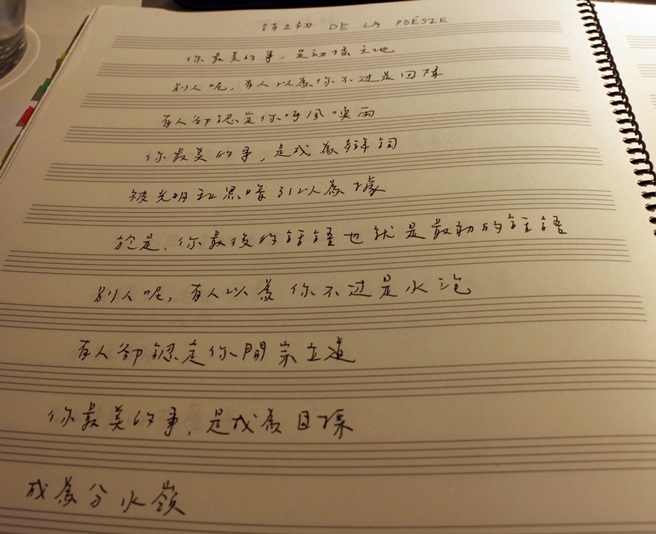

在台灣獨立音樂及劇場電影配樂的領域,音樂創作者王榆鈞已佔有一席之地。她的音樂特色之一,是以現代詩入樂,鴻鴻、楊牧、佩索亞 (Fernando Pessoa)、谷川俊太郎等詩人的作品,都曾是她的靈感來源,成為她以音樂及歌聲觸動聽眾靈魂的元素。而以批判阿拉伯社會聞名及對人生百態有深刻描繪的敘利亞詩人阿多尼斯(Adonis)作品,一直以來都在她的創作清單上,但她遲遲無法將對其詩作的感動,寫入樂曲中。在去年 (2013年) 受邀參加香港國際詩歌節表演的機緣下,同樣受邀的阿多尼斯在看完榆鈞的表演後,請榆鈞務必前往他現居的城市巴黎,希望能有後續的交流。榆鈞把偶像的話放在心上,決定隔年前往法國拜訪阿多尼斯及其他藝術家,創作一張以阿多尼斯為主題的專輯。

雖然透過中間聯絡人確定能拜訪阿多尼斯,但在出發之前,榆鈞還是有些揣測不安,不知道是否能和阿多尼斯深談,可以了解他多少。但一踏進他的住所,見到這位真誠的詩人,一切疑慮都被消除。在幾次的拜訪中,她近距離看到阿多尼斯唸詩時表現在臉上的力度和投入的眼神,這樣的專注和純粹,也無意間讓對未來感到迷失的榆鈞,找到堅持的勇氣繼續往前走。而阿多尼斯對於榆鈞的提問,總是能用充滿詩意的語言,留下餘韻無窮的回應。例如當她問阿多尼斯,如何感受周遭事物進而寫下詩作?直率的詩人回答道:「我也不知道。」但他進一步說:「如果在這個當下我知道我在做什麼,我感覺到什麼,我不會成為詩人;我在寫一首詩的時候,我們什麼都不知道,可是當你在讀你寫出來的詩的那時刻,你又突然間什麼都知道了。」在被問到每天如何分配時間創作時,阿多尼斯說:「我永遠都很清楚感覺到,我必須要吃東西,我必須走路,我必須要作夢……時間只在當下,在我的生活。在我講話的當下,這就是時間……你想像那個無窮無盡的時間其實是錯誤的。我們講的明天並不存在,明天就是現在。」經由與這位隨時關注參與時事的八旬耆老針對創作充滿哲思的對談,榆鈞對於未來的躊躇也在不經意中塵埃落定。

這次的拜訪只是計畫的開端,榆鈞回台灣後會繼續構思如何製作這張專輯。雖然阿多尼斯也期盼榆鈞將他的散文詩賦予音樂,但榆鈞不想只是詮釋字面上的意義, 而是要將她心中難以說明的感覺,用音樂去表達,因為經過這次的拜訪,她看到隱藏在詩作裡詩人的生活和思想,她要用她具感染力的創作和表演,對心中的大師致敬。

尋真之旅——洪司丞 拜訪西藏唐卡畫師計劃

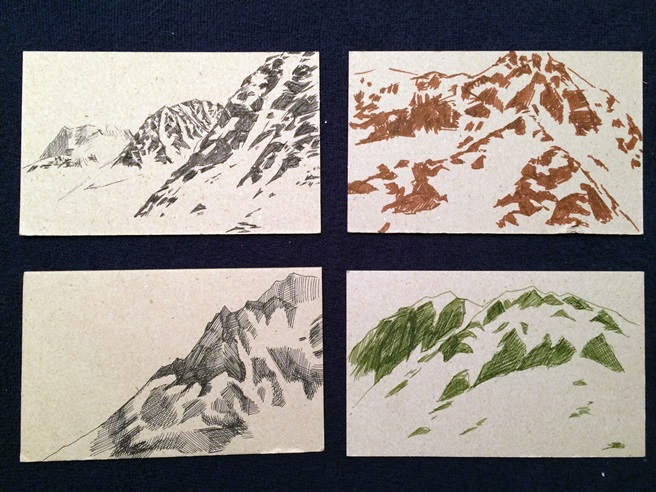

北藝大美術所研究生洪司丞帶著追溯藝術源起的疑問前往西藏,希望藉由拜訪廟宇畫師以及與藏人的生活,可以了解環境對藝術家創作的影響。

在前往西藏之前,司丞先到香港參一周參觀巴賽爾藝術展 (Art Basel),再到北京中央美術學院旁聽一個月,最後一個月才是到西藏甘孜扎西寺與藏人、喇嘛和畫師生活。這樣的安排似乎也像是世界藝術史發展的回顧,由商業、學院,再回到宗教。而在藏傳佛教影響當地居民至深的西藏,宗教對於藝術會有什麼樣的啟發呢?

司丞的父親故鄉位於南鯤鯓,他的父親、祖父及其他親戚,包含素人畫家洪通,都是受廟宇繪畫的耳濡目染之下從事藝術相關職業。如果台灣道教廟宇繪畫能影響周圍居民創作力,一樣是大量使用寶藍、橘紅等鮮艷顏色為主要色調的藏傳佛教繪畫,是否也有同樣的影響呢?出乎意料之外,司丞觀察到雖然宗教繪畫在居民的生活中處處可見,但他們對繪畫創作並無太大的興趣,唐卡也僅被視為宗教的媒介;而當宗教作為一切行事的依歸,宗教反而綁住畫師的想法,使得這些畫師所畫的唐卡都已規格化,並無進一步的多元發展,或讓畫師可以有自己的風格和創作空間,這和南鯤鯓素人畫家百花齊放的狀況大不相同。

這或許是藏傳佛教的規律影響他們對宗教繪畫的態度,但另一方面這樣的穩定和單純也讓司丞看到不同的思考習慣。喇嘛在閉關時,是在保持最低物質需求的狀態中,讓自己專心思考難題,觀照自身。原本司丞認為多出去見見世面,尋求靈感的刺激,是激發創作最好的方式。但他在這趟旅程中,發覺讓自己除去物質世界的影響,專心一致在自己關注的地方,也是一種思考方式,或是生活方式。司丞住在沒有方便的自來水、電和網路的環境裡,和畫師一起畫畫相處,學習基本的技術,體驗他們以廟宇為中心的生活。畫師雖然是類似工匠的工作,不是藝術家,但看到他們不停工作,專心一致的作畫,如此單純的生活,讓司丞體驗到只要有筆和顏料,就可以一直畫下去的純粹精神,似乎也可以是作為藝術家生命追求不同的方式。

在世界的頂端追尋藝術的本質——張允菡 北極圈邊境踏查計劃

光是聽到旅行的目的地是「北極」,就夠讓人覺得興奮了。但是這樣的興奮來自於什麼樣的想像呢?逐漸融化的冰山?冰河上漂流著一隻北極熊?似乎就連到底有多冷,也難以有現有經驗去衡量。視覺藝術家張允菡說,在她前往北極之前,一樣對北極有著陌生又期待的感覺,只知道會到一個無人之境的期待,世界災難想像的重要基地到底長什麼樣子卻是難以預期。

允菡參與美國農場藝術與科學基金會(The Farm Foundation for the Arts & Sciences, Inc)辦理的北極航行計畫,與來自世界各地二十多位藝術創作者及科學研究者一同沿著斯匹茲卑爾根島(Spitsbergen)航行十多天。在這段期間,參與者可以登上陸地蒐集材料、創作,在雪地裡行走或是登上冰山,有時會在船上遇見鯨魚或是北極熊,這些都是夏日的北極旅行永晝下的例行公事,以及突如其來的驚喜。

允菡曾嘗試在北極作創作、做紀錄,想留下北極獨有的影像,但嘗試幾次開始覺得不太對勁,她感覺到,用自己的方式去觀察當地才是重點。她回來之後只能發自內心地說「人是贏不過大自然的,人必須好好對待大自然」這種老生常談,但這是她見識過大自然的巨大之後才轉為肺腑之言。在嚴寒的天氣裡,相較於當地自在活動的動物,這一行人需要層層衣物包裹才能勉強行走幾步路。不要說創作研究了,能在那樣的環境維持生命是唯一能思考的事情。在這裡大自然是主宰,他們只是被豢養的一群藝術家。這群被保護得好好的藝術家在此刻對世界的生產性低,和原處的社會距離遙遠,但卻要躲在船上思考、創作藝術,似乎是件弔詭的事。藝術是人為產物,那在這個沒有人的地方,藝術會是什麼?在這裡質疑藝術是什麼反而凌駕至思考創作內容之上。允菡當時帶著尼可拉斯.柏瑞歐(Nicolas Bourriaud)探討人、社會與藝術之間關係建構的《關係美學》(Relational Aesthetics)一書去看,卻和此無人之境形成相當大的反差,藝術的存在意義也不成為她一路上不停思考的命題。

除了對藝術本質反思,另一方面,允菡也對自己有許多觀察。在偌大的雪地上一個人無目的地行走,她的心思漸漸抽離原本所處的人際網絡,可以不用說話專心思考,將注意力回到自己身上。允菡在富邦文教基金會負責青少年教育的工作是需要和人大量溝通協調,目標是在讓更多的人參與計畫,於其他組織連結,也要觀察個人和團體的互動。但現在要從與人密集的連結,抽離到只有自己一個人的狀態。是把注意力放在自己身上,也是把自己和自己拉開距離,去關注和省視自己的心理狀態,了解自己為什麼會有這些想法。

現在回到工作岡位上,允菡還在適應如何把自己放回原本錯綜複雜的人際網絡裡,如何有不同的回應。雖然遠離塵世十幾天,心理經歷了巨大的轉變,但回來後發現世界似乎並無太大改變,她因而感受到,相較於旅途中所受到的震撼,日常生活中的驚滔駭浪,也變得雲淡風輕。

更了解這些藝術家:

洪司丞 http://ioyoiioyoi.blogspot.tw/2013/05/hungshih-cheng.html

張允菡 http://following0114.tumblr.com/