08

波特萊爾曾說:「我想,我只要去一個我從未去過的地方,就會快樂起來」。這說的是旅行:去到從未去過的遠方,離開陳腐的生活,張開好奇的雙眼,擁抱新鮮的事物,這是一般人所認定的旅行,不僅如此,「千里之行,始於足下」、「讀萬卷書,不如行萬里路」這類名言,也讓旅行這件事最終與道德掛了鉤。

藝術家湯皇珍也去旅行了,而且一走就是15年,但,她的旅行不是以上所說的的傳統意義的旅行。湯皇珍的《我去旅行》,是一件持續15年的行動藝術創作計劃,也是一場最終令人疲憊不堪又得不到結論的關於「旅行」的冗長辯證。

失控的敘述,成為旅行的主體

湯皇珍在過去15年中,一共為《我去旅行》系列創作發表了10件作品,創作場景包括台灣、北京、韓國、法國、義大利、西班牙、柏林等,展演的場地走遍台灣所有重要藝術場館。15年是一段漫長的歲月,也像是一場尤里西斯式的迷航,直到最後一件作品計劃《尤里西斯機器–回視湯皇珍“我去旅行”十五年》於2015年4月7日至5月10日於北師美術館完成,這場台灣歷時最久的藝術迷航,才終於畫下句點。

「尤里西斯」是這個計劃最後的註腳,也是一個最貼切的譬喻。《我去旅行》創作計劃1999年啟動時,湯皇珍並沒有預料到以「世紀旅行機」為核心命題的這個行動藝術計劃,會一直延續到2015年,就像荷馬史詩裡的英雄尤里西斯在啟航征戰之際,也料想不到之後的命運會如此輾轉迂廻。然而湯皇珍的旅行,卻預設了比尤里西斯的迷航更不幸的結局:她徹底排除返程的可能性,因為旅行的主體並不是人,而是從人而生的意念,一種失去控制、不明流向的「敘述」。

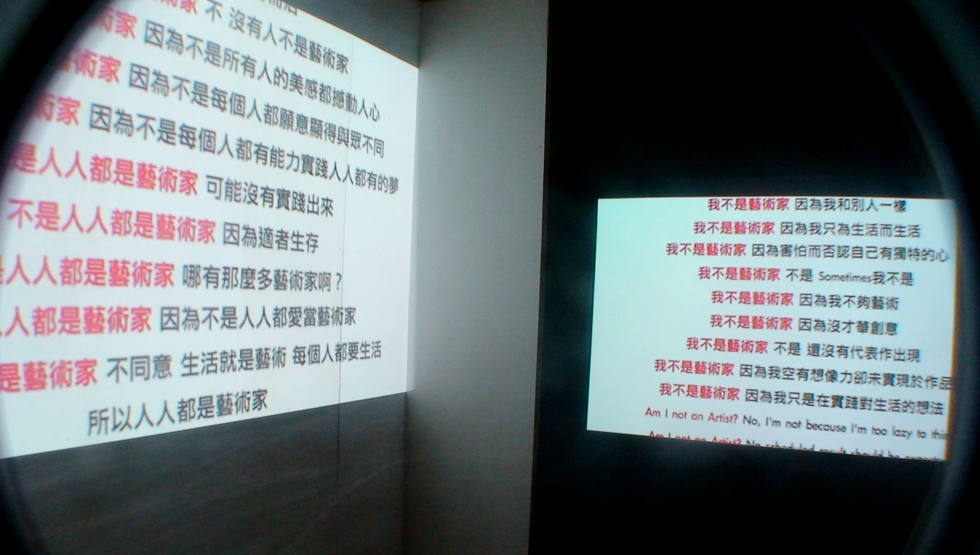

「21世紀的人類最主要的行為,就是旅行」湯皇珍說,但這裡的旅行指的不是一個人從一個位置到另一個位置的移動,而是指所有的傳導。「我說一句話,輸入電腦中,透過電郵、社群網站、通訊軟體等傳給第三人。這種旅行,我們每天都在做,每天都在傳導;我們的想法、意念、影像,一定要傳給別人,可是傳出去的訊息,最後變成什麼?如何被解讀?而我們從他人那裏接收到的訊息,原來的面目又是什麼?」湯皇珍給這種每分每秒都在運作的傳導系統命名為「世紀旅行機」,一隻由資本主義與科技結合的超級大怪物。

這個創作計劃最早的啓發來自於1998年所參加的中法藝術家群展《你聽我說》,當時法國策展人提出的命題是「科技與資本主義銜接起來以後人有什麼改變?」這個疑問引發了湯皇珍對當代社會生活中個人與群體溝通模式的關心,在世紀旅行機變化莫測的快速運轉中,人的生活狀況又是如何?「21世紀的人迷迷糊糊,思考力、思辯力、截取意義的能力都變得很薄弱,感官好像無法運作,變成一群盲目的人,這樣的人不是人,或者說還未成為真正的人」。湯皇珍說:「世紀旅行機帶給人們的,恐怕未必是真正的幸福」,而在這種生活現狀下,人究竟該如何自處?這是湯皇珍試圖透過作品提出來探討的核心命題。

流動的時間性,造就湯皇珍的行動藝術

湯皇珍在台灣的行動藝術創作,大約可以1991年視為起點,在那之前她的創作領域仍留在傳統的平面繪畫,尤其以水彩畫受肯定,在創作的早期,作品就已經獲得北美館收藏。赴法留學之前的幾年時間裡,她有機會接觸台灣的劇場藝術,也曾在當年的新銳導演楊德昌、侯孝賢等人團隊工作過,1987年赴法求學,是她生命與創作的分水嶺,在法國第八大學求學期間,她真正開始思索「藝術是什麼」,「先建立你的藝術觀,再建立你的人生觀,這樣才有可能成為真正的藝術家」。當年老師的一句話,讓她下定決心歸零,用四年的時間重塑自我,創造一個新的湯皇珍。

1991年她結束法國的學業,在伊通公園舉辦了第一場行動藝術個展,從1991年起,湯皇珍經歷了20多年的創作歷程,沒有間段地創作了50多件行動藝術作品。而對行動藝術的愛好,就是始於法國留學的時期,喜愛的原因,很大一部份來自於行動藝術的時間性。

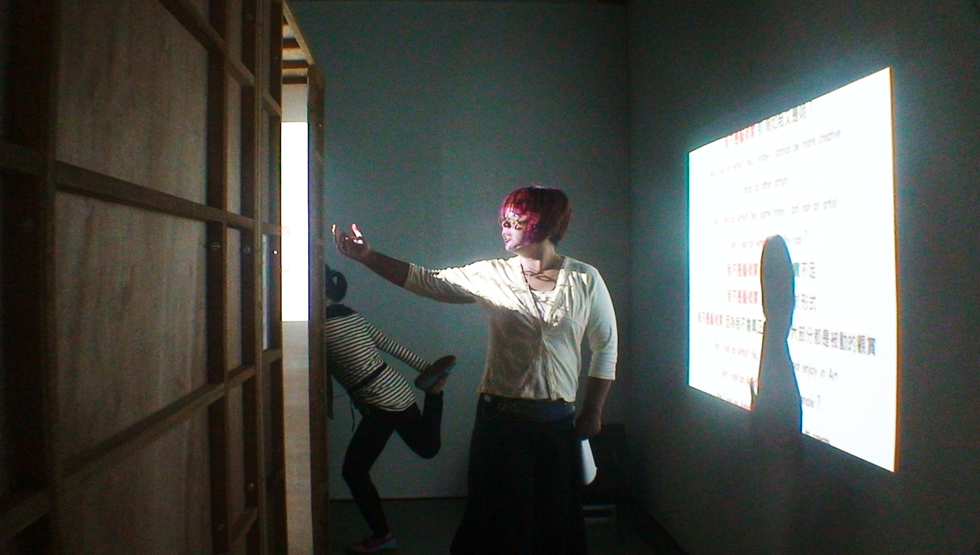

「我是一個對時間感到很焦慮的人。」湯皇珍說,而行動藝術的創作時間,與觀者參與的時間是同步的,這跟其他藝術類型大不相同,其他的藝術類型,都是在創作完成以後,才獲得關注,而唯有行動藝術是跟觀賞者處於同一個時間裡,「你走一秒,我也走一秒,時間的緊湊性與同步流動,這很符合我的生命觀」。

對於湯皇珍來說,瞬息流動的生命本身,是一種荒謬,「時間每一分每一秒在跑,而生命也正每一分每一秒消失中.我們走過生命中的分分秒秒,這意謂著什麼?人生的目標又是什麼?」她試圖透過存在主義的方法來演繹行動藝術中的時間性。

行動藝術創作對她來說另一個吸引人的特點,就是可以融入各種類型的創作,聲音、視覺、身體表演、與觀眾的互動等,都可以在同一個空間中展演,是一種所謂的「全面藝術」概念,而剛好湯皇珍在赴法前所累積的劇場、電影、美術設計等工作經歷,所培養出來的能力,在她所熱愛的行動藝術中都可以用得上,「正好可以把我生命中的亂流匯集成一股能量,透過我創作的命題爆發出來」。

台灣藝術家存在,而且永遠存在

20多年專職藝術家的生活,湯皇珍堅持創作的毅力,令人敬佩。她曾是國內最大藝術獎台新藝術獎的得獎人,也曾參與包括威尼斯雙年展在內的許多大型國際藝術展演活動,但是卻從來沒有接受過商業畫廊的邀請演出,也沒有「賣」過一件作品。

「行動藝術,有點像傷口上撒鹽,並不討好觀眾」湯皇珍說。行動藝術不像通俗音樂或商業電影那樣,讓人一看就懂,但是也有其迷人之處,2013年威尼斯雙年展,湯皇珍獨立策劃了一件作品,闖進主展場.她身上穿著印有一句標語「這裡沒有台灣館,但是台灣藝術家存在,而且永遠存在」的T恤,在沒有受到任何阻攔的情形下走進展場,並且得到許多展覽藝術家的同意,與他們的展出作品進行互動表演,「有許多喜愛藝術的人看到我的行動藝術,都過來跟我握手,問我為什麼要創作這樣的作品,支持我」。湯皇珍說:「當我沒有被阻擋時,我才明白,人們其實很喜歡這樣的藝術交流」,藝術跟藝術互相碰撞的火花,成了推動創作熱情的動力。

雖說靠著熱情走到今天,但是湯皇珍認為,真正質量很好但是沒有市場性的作品,還是需要國家補助,比如像《尤里西斯機器─回視湯皇珍“我去旅行“十五年》這個融合展、演、論的大型計劃,「若沒有得到國藝會的補助,根本不可能會成功」。一般來說,較具有市場性的作品,較容易吸引商業贊助,藝術界與商業界的合作,是一種自然的生態,政府無需介入,反觀較冷門的大型創作計劃,確實需要國家的扶持,尤其中生代藝術家的創作多半偏向大型計劃,而且創作觀念成熟,也不可能去附會市場機制,這時,國家經費補助,會成為一個很大的支持力。

湯皇珍認為文化預算,就該用在提升文化藝術的高度與廣度,而一個國家的國力與文化實力,是可以從藝術的表現看出端倪,比如侯孝賢導演拍攝《刺客聶隱娘》,拿出十年磨一劍的毅力,不與市場妥協。而在台灣還有許多像侯導演一樣的資深藝術家,醞釀了豐沛的創作力,正蓄勢待發。「台灣當代藝術的能量很好」湯皇珍說,「但我們真的欠缺集體作戰的能力」,如果國家的輔助機制可以更專業地運作,尊重專業,尊重藝術家,相信不只是侯孝賢、不只是湯皇珍,台灣藝術家的普遍存在,能被更多人看見。