08

綜觀國內對藝術創作的補助政策,首先雖以鼓勵及培育年輕藝術家創作發展為目的,但幾年下來,卻是愈來愈朝「人人有獎」的方向前進,久而久之,補助案件雖然愈來愈多,但補助金額卻日漸縮水,不見讓人驚豔的創作成果,卻只漸漸看見申請案件的創作疲態和斷層。年輕創作者往往因為補助金額有限,無法擴大創作規模;也因為補助政策傾向挹注更多資源在年輕創作者身上,而排擠了對於資深藝術家各方面的支持,若欲將國內藝術家的創作成果推向國際,補助政策的調整是亟需思考的議題。有鑑於此,國藝會於2013年第二期常態補助案中,首次辦理至多100萬元的大型創作補助,以具「生態影響力」及「國際活動力」之創作計畫為評選重點,對國內的成熟藝術家提供補助。

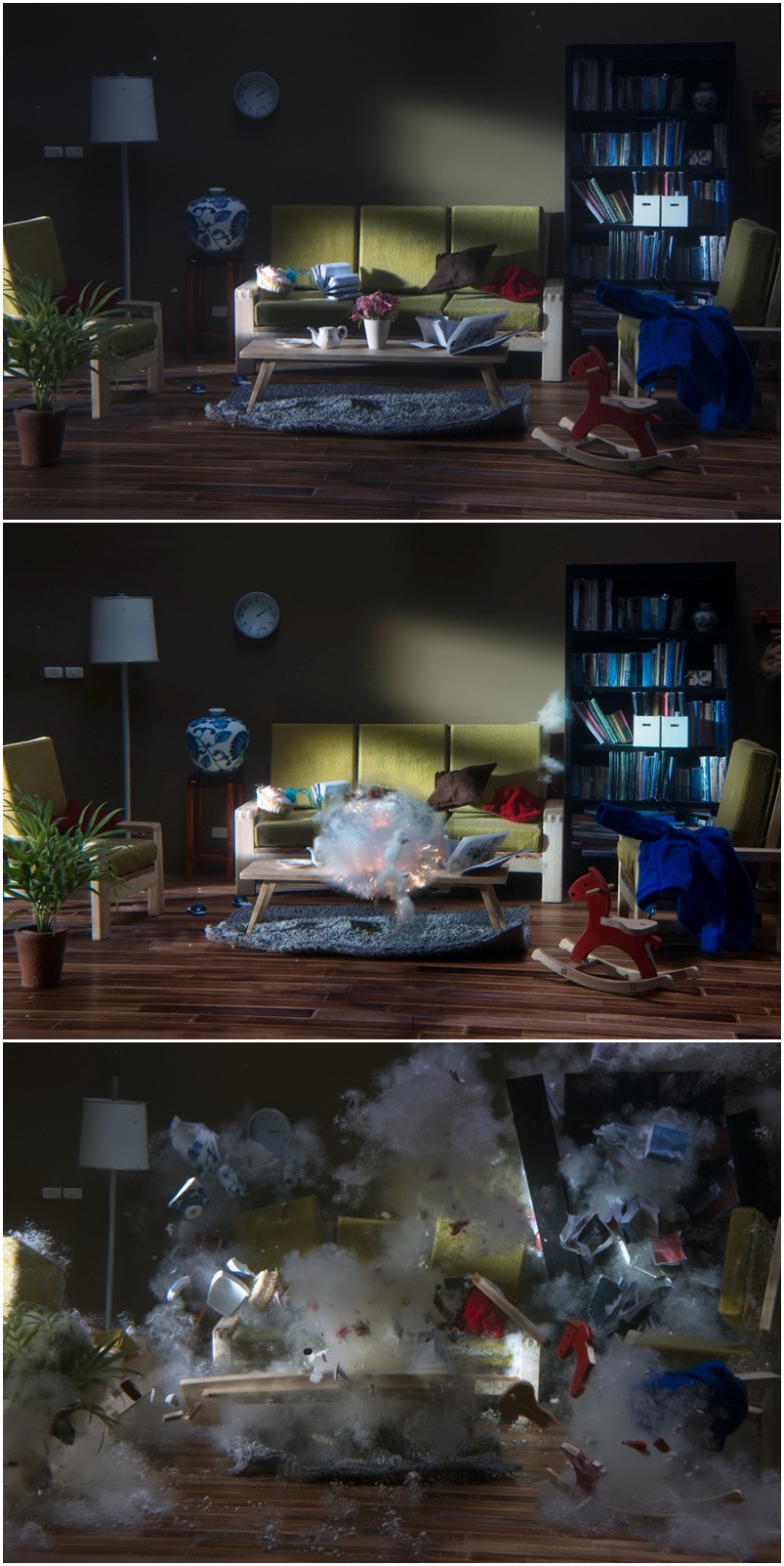

資深新媒體藝術家袁廣鳴即以展覽計畫《不舒適的明日》獲得本案補助,本次展覽不僅在冷冽而具敏銳觀察的袁式風格基礎上向前推進,藝術家更以此展獲得本年度台新藝術獎和後續的國際展出邀請;本文將以袁廣鳴的獲補展覽計畫後續效應出發,檢討國內目前的創作補助政策,並以藝術家的角度,對當前對視覺藝術創作的補助政策提出疑問與回應。

「我們如何能確定自己,不是在重複每個今天,不斷地使用創新的詞彙對應舊思維,用自己膚淺的想法,套用在那些未知的事,並且盡可能不費力地定義最簡單的幸福…?」在不久前下檔的《台新藝術獎大展》中,知名樂者寫下讓人驚豔的展覽導賞,帶領觀眾再次走入袁廣鳴的創作世界;而獲獎作品也因為相關的交流展,在國際間漸漸發酵。

除了非常廟藝文空間 (VT Salon) 策展人吳達坤策劃於慕尼黑 Apartment of Art 藝術公寓展出的袁廣鳴個展《不舒適的明日》,並做為該空間「VT德國慕尼黑三年交流計畫」的計畫開端外,立方計畫空間亦在和盧森堡卡西諾當代藝術中心 (Casino Luxembourg- Forum d’art contemporain) 的交流展《文明幻魅》中,邀請袁廣鳴以〈逝去的風景:經過II〉及〈能量的風景〉等作品參與展覽。卡西諾當代藝術中心做為國際展演空間,得以讓藝術家獲得更多的國際曝光度,而該展開幕後,袁廣鳴也因此受到更多國際藝術媒體的關注並獲得後續之採訪邀請。此外,今年法國里昂雙年展 (Biennale de Lyon),亦選用〈能量的風景〉作品圖做為展覽主視覺,雙年展鋪天蓋地的宣傳,放眼皆是搭滿彩色陽傘的無人沙灘,這樣驚人的國際能見度正是一點一滴的能量累積、發酵。繁星高掛的國際藝術場景閃耀著一顆自台灣運行的奪目明星,這不正是我們期盼多時的景象嗎?

回到展覽計畫《不舒適的明日》最初提出的創作補助申請,究竟補助款項是否對藝術家真正產生作用,讓作品得以更完整的狀態呈現?

袁廣鳴坦率地表示,或許經濟上的補助對年輕藝術家的創作過程來說,會有關鍵性的影響,但就他目前對於自身創作的掌握程度來說,獲得補助與否,其實都不會改變他的作品完成度和完整性,若是錯過獲補助的機會,也不會縮小創作規模。對他來說,補助款項的意義在於讓創作時的心情更加穩定踏實,可以更無後顧之憂地全心投入於創作之中。話雖如此,究竟當前的補助政策是不是能夠更有效地提供藝術家真正需要的協助?袁廣鳴也慷慨地提供了他對目前補助案的看法和具體建議:

和其他國家相比,台灣對藝術家的補助在亞洲區其實相對優渥,不過我們也要反過來思考,這樣的補助是不是違反了正常藝術運作的機制?而投入這麼多補助後,目前台灣的藝術創作環境和藝術家的創作成果,真的因此而有顯著的變化嗎?目前針對視覺藝術的創作補助計畫,雖然看似百花齊放,提高了投件者的獲補機率,但實際上就是以大家都要分一杯羹的心態補助創作。這樣的補助趨勢,反而有可能造成揠苗助長的下場,讓不適合全心投入藝術創作的創作者對「藝術家」這個身分有不切實際的想像,藝術創作的目的成為懸而未決的課題,也稀釋了其他極具潛力的年輕藝術家可得到的資助,補助款項到頭來只是讓這些人一圓成為藝術家的創作大夢。

正因如此,補助案審查委員的角色就格外重要,要真正從數以百計的補助案中,挑選出極具潛力和發展性的藝術家,而籌辦補助計畫的機構也需要審慎邀請具有相當國際視野的審查委員參與評選,若審查委員沒有見識過真正的國際規模,又怎能選出足以站上國際舞台的藝術家呢?

就袁廣鳴的觀察來說,補助方式應針對不同對象有所調整,若是年輕且極具潛力但阮囊羞澀的藝術家,就應該要集中火力提供經濟上的支援;反觀創作成熟的中生代藝術家,他們需要的或許不是經濟上的直接支援,而是整個藝術圈生態脈絡各面向的整合,例如外文媒體資源、多語論述翻譯、國際策展人連結、廣告宣傳及行銷和策展脈絡……等。

但除了極具潛力的年輕創作者及資深藝術家之外,尚有已展現創作潛力、而創作語彙趨近成熟的青壯輩藝術家,這些創作者處在前述兩者間的灰色地帶,雖不需大量經濟援助,但只差臨門一腳就可以將作品提升至另一個層次。然而面對投件申請的繁瑣手續,提出的補助經費需求還會面臨被腰斬的可能,當創作計畫完成後,又需繳交結案報告和與漫長的核銷行政作業奮戰,這些繁複的行政程序,確實消滅了藝術家申請補助的動力。如何簡化相關作業流程,也是補助機構可以思考及調整的要點。

此外,除了經濟上的補助外,針對新媒體或科技藝術家的培育,展覽和創作設備的贊助更可以有效地在實際面上給予年輕藝術家必要的協助;若補助單位可將補助款項用以購置設備或尋求設備廠商贊助並提供人力,再委託其他相關機構(如台北數位藝術中心)統一維護、管理及租借設備予創作者,提供藝術家完美的創作工廠,讓他們得以實踐對創作的想像,這樣的作法反而能造福更多藝術家,也可省去補助案申請不必要的繁文縟節。

最後,袁廣鳴也建議補助機構,若目標在培育國際性的藝術家,就不要排斥與商業機制結合和商業性的操作,例如和藝術博覽會的結合,開闢展覽特區,反而能借力使力,讓國際策展人和國際媒體等,能在第一時間看見國內極具潛力地優秀藝術家,這些都是將藝術家推往國際舞台的首要作法。袁廣鳴亦借本屆台新藝術獎大展宣傳獲獎藝術家的方式為例,主辦單位結合各種媒體形式,例如邀請知名人士導賞獲獎作品、與TED Talks合作,讓獲獎藝術家進行創作講演,再再都是提升作品能見度值得參考的宣傳形式。

延伸閱讀

.第13屆里昂雙年展

.語音學伴【陳珊妮】談袁廣鳴 《不舒適的明日》

.突如其來的崩壞_袁廣鳴的預知紀事

.第13屆台新藝術獎