31

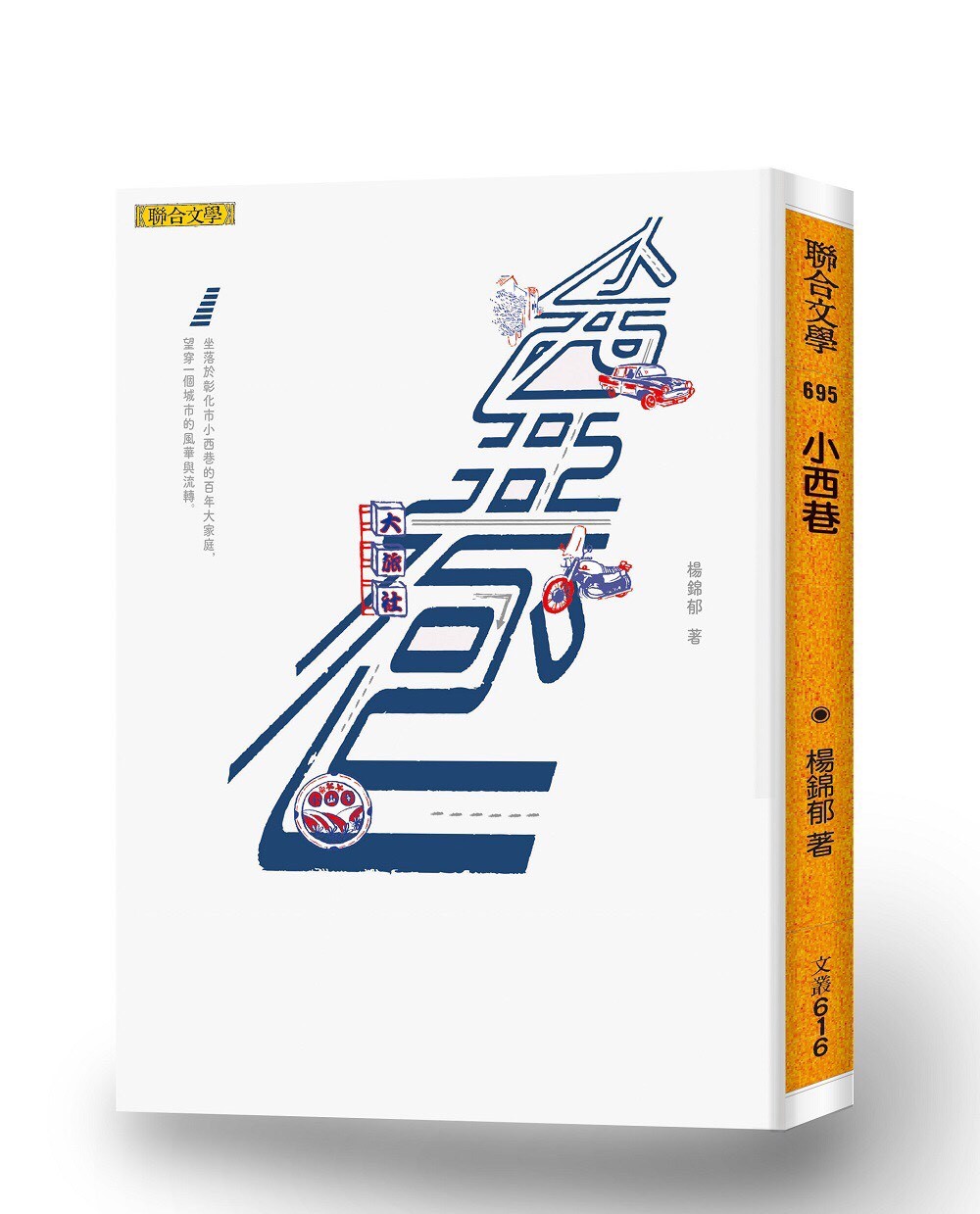

重現小西巷榮景

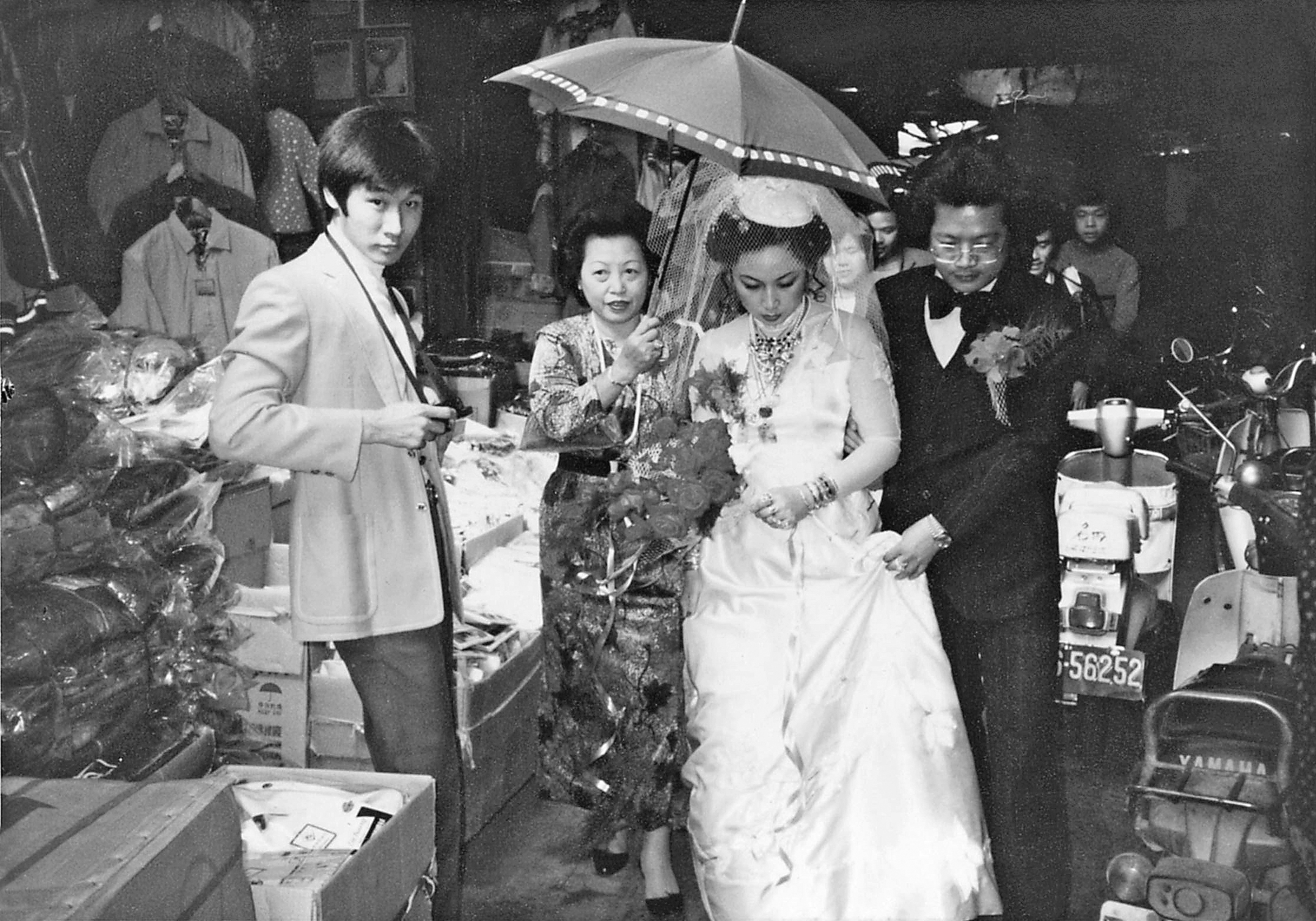

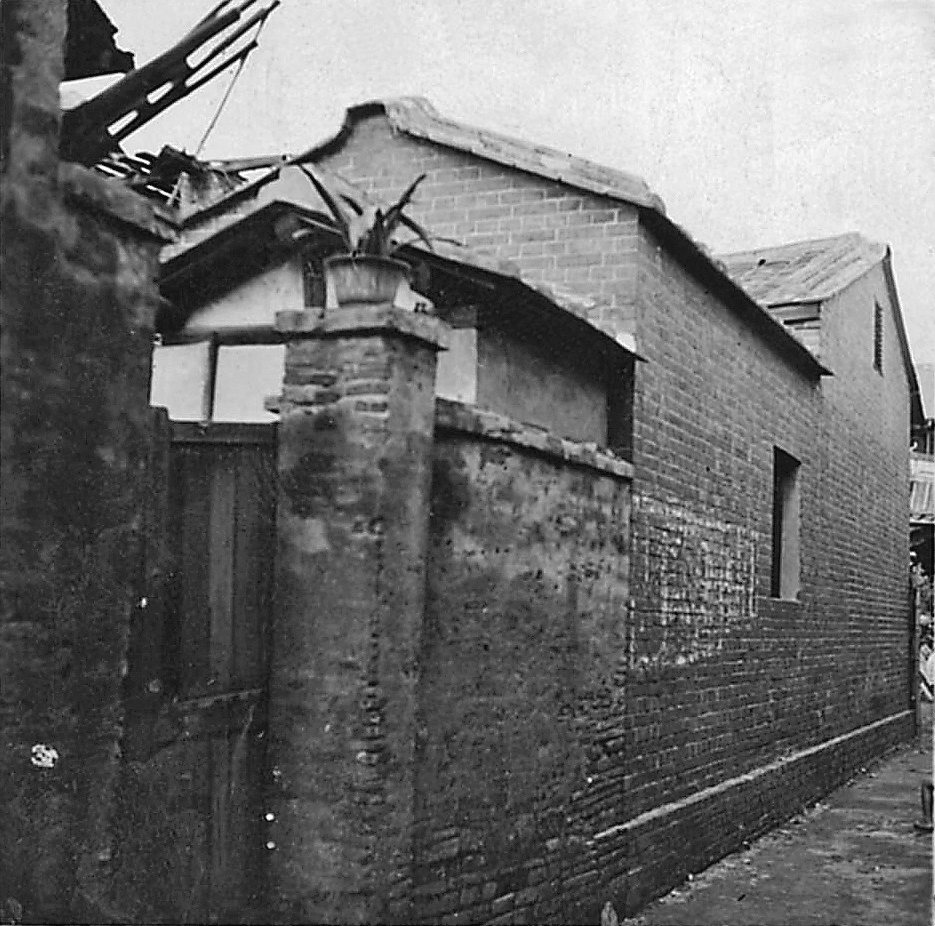

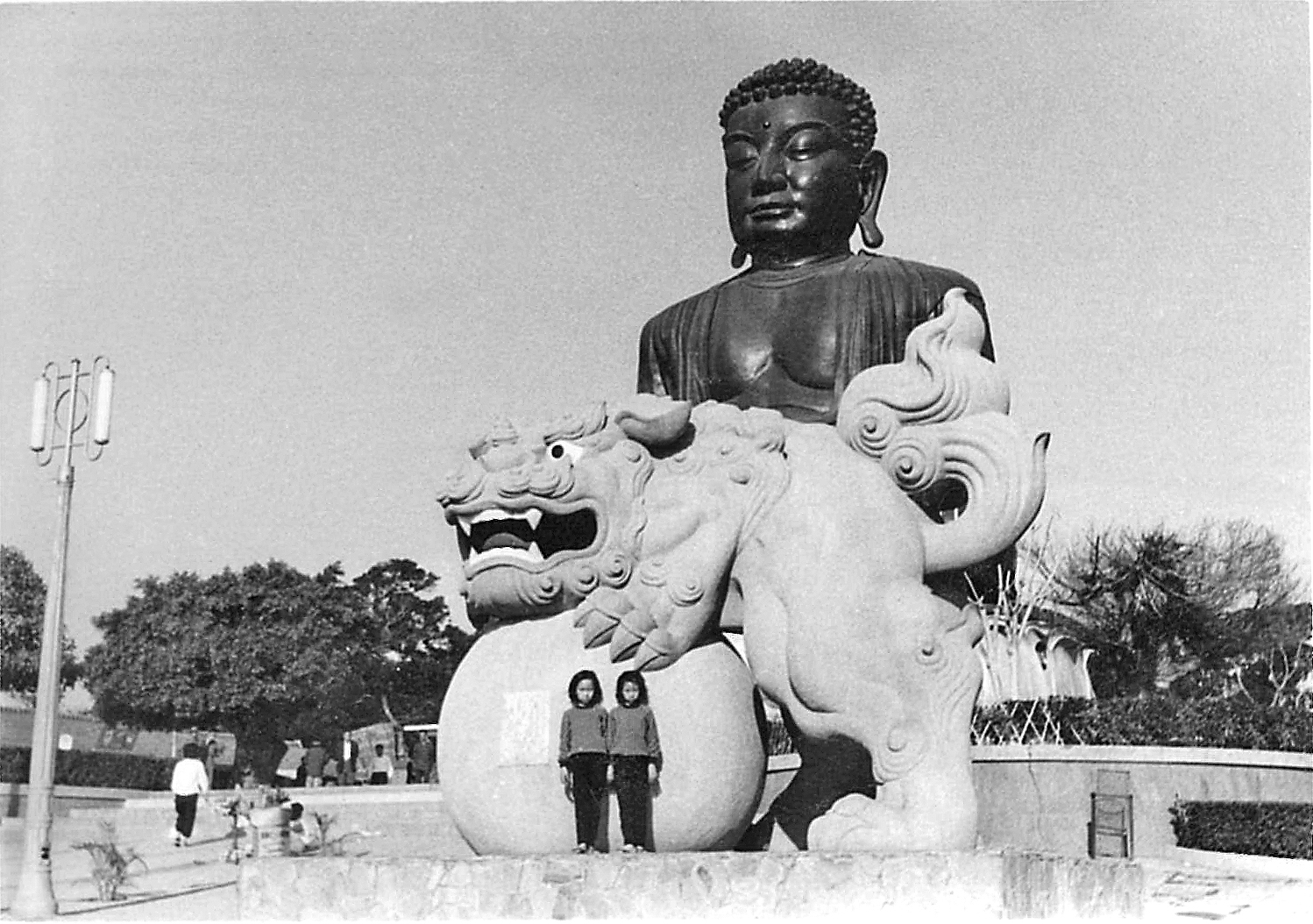

小西巷,一條已消失於地圖中的巷弄,在作家楊錦郁的最新作品《小西巷》中重現繁華光景。西元1723年(雍正元年)建縣的彰化是中部最早發展的地區,日治時期,彰化驛落成,因位於山線與海線交接處,更帶動周邊商業發展。小西位於彰化舊城區內,因地處交通要道,在清代便是城內眾商雲集的地帶,後來,更因鄰近車站,小西逐漸成為布匹、成衣批發聚集之地,全盛時期,中正路上共有一百多間布行。隨著時代與產業沒落,昔日光景已不復見,楊錦郁出生成長的那段小西巷也在時間之流中走入歷史,更名為陳陵路一百九十四巷。

藉由楊錦郁的回顧之作,小西巷在文字中再度喧鬧起來,透過巷裡巷外形象鮮明的人物、美食及摩登年代的群像書寫,重新找回並記錄了家族歷史、街坊鄰居的生命故事與一段黃金時代。也許小西已漸漸被遺忘,但在《小西巷》中,我們能讀到一段地方的、也或許是台灣人共享的庶民文化史,跨越時空看見親人的身影、在文字中嚐一口美味的小吃、聽見攤販的吆喝,走進她的記憶,跟著她漫步於熱鬧的小西巷,一同重新經歷那段逝去年代中的各種聲音、味道與人文風景。

以文字回首故鄉

對楊錦郁而言,繁忙的都市生活讓她無暇亦無心回顧家鄉,加上大家庭的分崩離析,因此彰化一直都沒有在她的寫作計畫中,但生活中的各種經歷卻逐步引發她回首重新注目自己成長的故鄉。

近期「小西風華」成為彰化市極力推動的區域,小西鄰近車站,又有許多著名的小吃,除了媒體的報導之外,亦成為少數論文與書寫的主題,然而,大部分的文章對於小西巷的記載不足;另一方面,現今文壇中不乏彰化作家,寫著各自故鄉樣貌,如吳晟寫溪洲、施叔青與李昂寫鹿港等,但是沒有作家像楊錦郁一樣,生長在彰化市最熱鬧的小西巷,見證許多繁華人事物的經驗,她因此深感肩負書寫故鄉的責任。此外,她在撰寫博士論文時亦深受啟發,她的論文主題書寫晚清時一位思想前衛的女性主義者呂碧城,她是著名的詞家、最年輕的大學校長、社會名媛,長期出入西方,過著摩登生活,晚年更成為戒殺護生運動者,也是英譯佛典的大居士。楊錦郁憶起過往小西巷的生活,在物質與眼界上皆開風氣之先。而她本身在小西巷的成長經驗,與呂碧城生命中的某些部分頗相應,間接也促成了這本書的寫作動機。當時間與生命經歷水到渠成,歷經多本散文的出版,嘗試不同的寫作技巧後,楊錦郁回顧過往,回到生命最初的起點,她以最自在、不刻意雕琢的筆調來寫《小西巷》。

意外的尋回與收穫

小西巷的故事曾散見於楊錦郁過往的作品中,而這本《小西巷》是首度採主題式的書寫,她說,本書從一開始便先規劃好篇章架構,將焦點放在與個人有情感的題材,從家庭內部,擴及巷子,再聚焦到巷子裡外的產業,「從點到線,擴大到整個城市,然後是整個時代。」企劃成形之後,耗時約一年的時間,在現居彰化的哥哥協助之下,順利找到當地耆老進行口述訪談。家裡沒有祖譜的她,甚至僅以神主牌位的先祖生卒年記載,一一搜尋史料與整理比對年代事蹟。而在回顧之路上,發現了更多關於家族、親人的不同面貌,也更使我們得以窺見時代下的人物群像與生活。

所有題材對楊錦郁而言,都是小西巷裡的重要部份,即便一開始便有了篇目架構,但在開始書寫前,卻不知道會發展成什麼樣貌。楊錦郁提及,本書撰寫過程並非全然順利,在最早的企劃中,有兩個題目因為資料不足難以成章,只好放棄。這兩段我們無緣讀到的內容,其一為民風淳樸的小西巷裡曾經出現過的殺人犯,其二為小西巷周圍、在彰化市相對少數的外省族群的故事,這些故事都因為當地發展早已物換星移,難尋能夠做口述歷史的人物,只能留在作者的記憶中。

而在寫作過程中,最大的挑戰與意外的收穫,就是〈高賓閣的前世今生〉的撰寫。高賓閣是小西的一處重要景點,建物的存留歷經保留抗爭,早已在公聽會留下許多文字記錄,更有以高賓閣為主題的報導獲得磺溪文學獎。因此,她不斷思考如何寫出一篇與眾不同的記錄。不可思議的是,她在一次聚會中意外得知朋友的外公為高賓閣的經營者王冰淇,原已敲定與朋友母親的會面,卻因故未能順利進行訪談。正在思索下一步時,某日她在彰化的一位同學家訪談,同學聊到王冰淇哥哥的長子王文槐每天都會來聊天,因緣際會下,她得以訪問到王文槐,而這段訪談更出乎意料的顛覆了坊間對高賓閣的看法。大部分的資料都記載高賓閣為酒家,但是根據王文槐的敘述,當時的高賓閣並非酒家,而是中部地區非常高級的餐廳。書籍出版後,在彰化的新書發表會上,有同學表示她所記錄的高賓閣最貼近當年情況。在這條回首故鄉之路上,雖有部分片段難以還原,卻也意外尋回許多人事物的面貌。

寫作的感動與感傷

《小西巷》生活化的記下了五代同堂大家庭裡的家族事蹟以及鄰里人物的生命故事,在清淡的口吻中能讀見濃厚的情感。而舊時許多人的故事都像小西巷的命運一樣,在精彩的風景中逐漸淡出,但這些人與那些事依舊靜靜的、深刻的存在作者的記憶長河中,並以文字留下永恆記錄。楊錦郁表示書寫這些經歷時,因自己的生命已趨近成熟,其實不會心痛了,但是寫完後仍會很感傷,只因筆下的這些人都與她有著濃厚的情感,她憶及寫作過程中,曾經在完成一個篇章後,自己獨自靠著書房的牆壁默默的流淚,「那時候就可以感覺到,為什麼有人說演員有時入戲太深,抽離不出角色」。她不想用過度煽動情緒的方式處理這些生命故事,但讀來字字句句真摯動人,每一篇都是用心經營,承載著深刻情感,她說:「如果沒有感動到我自己,我就知道這篇是沒有寫好的。」

人會過去,書會留下

楊錦郁在書中提及自己是帶著虧欠故鄉一本書的心情寫下《小西巷》,我問她寫完之後真的感到債都還清了嗎?她說完成的感覺很好,可以為自己成長的地方做一個記錄,「我們會過去,書會留下」。對她而言,作品「在當代是不是有被注意或是被閱讀,都不是我要關心的;我關心的是,我寫下來了,而且把那些時代的影子,盡自己所知的寫下來了。」事實上,這本書出版後的反應很好,甚至有作家朋友問她要不要寫續集。她開玩笑的說,如果真的還要寫,就要寫飲食的部分,只有這部分是她覺得可以再繼續鋪展的,就像小西巷裡流動攤販的故事,讓她寫到難以停筆,而成為篇幅最長的文章那樣。當然這都只是玩笑,因為「那些攤販已經都沒有了,就算我寫得再色香味也吃不到了。」她笑說自己的個性是沒辦法持續做重複的事情,寫作亦然,本書的完成是一個階段性的結束,她已經邁入下一階段的創作了,也期許自己接下來的作品,會有另外一個視野,並且繼續往前邁進。