01

嘿,二零一七年的今天,你選擇如何跟世界打招呼?

如果你習慣每天在臉書上分享照片,無論你是不是網美,你或許會想知道一個小小統計:地球上每天有超過三億五千萬張照片上傳至臉書帝國,還有超過八千萬張照片被貼上Instagram。在這驚人的數字背後,撇去我們對社交軟體的深陷與依賴,我們是否能試著揣度:攝影行動的普及浪潮中,我們究竟是想如何「被看見」?而身處在東亞邊陲的我們,又是如何透過所謂的「鏡頭」觀望世界,以及紀錄自我?所謂的「攝影」,有沒有可能是我們與世界連結的最佳捷徑?

獨立出版之路

將時間倒回十九世紀,攝影術誕生後的數十年間,臺灣的風土景象開始躍入世人眼光,最為人所熟知的約翰.湯姆生(John Thomson)即是在1873年的倫敦皇家地理學會雜誌(Journal of the Royal Geographical Society)中,刊載了他遊歷臺灣南部所記載拍攝的影像,藉由翻閱,一本精彩的雜誌便開展了一整個世界對當時還稱為「福爾摩沙」(Formosa)的無限想像。

如果把時序快轉至一百多年後的八零年代,我們將會理解那是一段在臺灣歷史中無法忽視且風起雲湧的時期,而歷經解嚴前後的《人間》雜誌,便是在此時由臺灣左翼作家陳映真的手中劃出稍縱即逝的燦爛煙火,其關注的議題報導及攝影作品皆深刻影響了當時臺灣的諸多社會與學生的運動思潮。

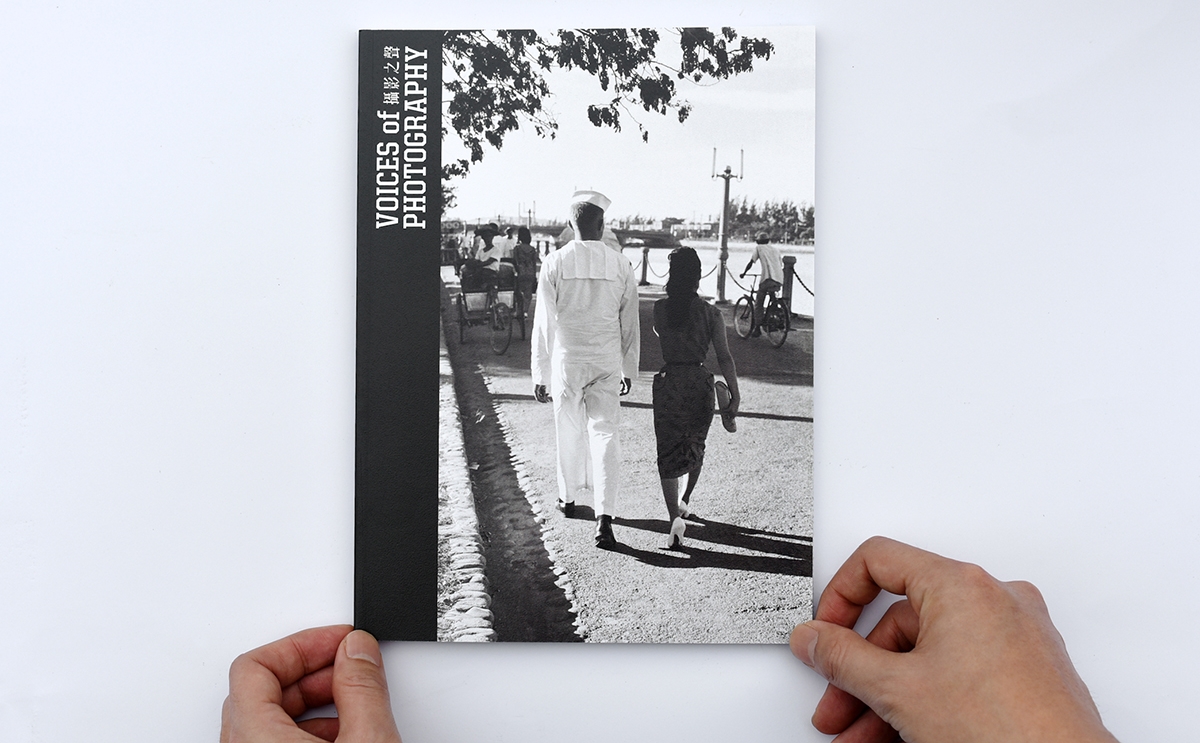

接著,我們再將目光拉近至千禧年後的2011年,那幾年智慧型手機配備的相機鏡頭不斷精進,讓攝影開始成為一種全民運動、無所不拍,而此時的臉書會員人數則是已然超越八億,分享照片中的「視角」變成人人皆可為的一種創作。在這樣的脈絡之下,同年九月,臺灣出版界驚喜迎來《攝影之聲》(Voices of Photography)雜誌的橫空出世,《攝影之聲》以獨立出版的身份,以及臺灣雜誌出版界少見的強烈設計風格,在創刊兩年後的2013年第37屆金鼎獎頒獎典禮上,一舉奪下雜誌類最佳主編獎,而其靈魂要角「之一」沒有別人,正是李威儀。

為何要強調「之一」呢?其實,攤開《攝影之聲》的編輯團隊名單,你的疑問或許跟我一樣:什麼?掐指寥寥幾位就這樣!仔細定睛一看,更是驚訝,原來《攝影之聲》的編輯團隊能稱得上全職的竟然只有兩位,除了主編李威儀自己之外,還有編輯錢怡安,加上一位特約採編石塚洋介,編輯團隊人數才能勉強稱得上「黃金三角」。那麼,發行、經銷、設計、行銷等出版固定班底的組織架構與業務呢?不好意思,能請別人幫忙的都請別人幫忙了,我看著坐在我對面的李威儀,棉質的米白色側背袋鼓鼓的彷彿有東西要從裡面掙脫而出,再看到手邊的一袋牛皮紙袋,我心想:「不會吧?」李威儀直率地說:「對啊,待會我要去寄書,剛剛郵局太多人了。」他的聲音低穩而堅實,有一種難以言喻的穿透線條。

每到出刊時節,他與另外一位同事就如此奔波往來於工作室與郵局之間,而這段寄書之路,也是李威儀與《攝影之聲》的獨立出版之路,至今已經邁入第六年,洋洋灑灑累積了共二十期、兩本特輯、一本再版專號的聲量,平均約一季便會推出新刊,可喜的是,反觀整體出版市場的持續衰落,《攝影之聲》的訂閱戶卻是逆勢穩定成長。

《攝影之聲》與讀者的約定

談起這些量化過的可見成就,李威儀仍舊一派雲淡風輕,想起他在《攝影之聲》五周年的時候在臉書粉絲頁張貼的話:「早上還是背著書袋去郵局寄雜誌,就像五年前一樣,卻因為是如此平凡的一天而覺得開心。謝謝親愛的讀者和伙伴,是你們讓這一天如此特別。」對李威儀來說,《攝影之聲》是他們與讀者打勾勾的一種承諾,只要有人訂了書,就要把書寄到。現在《攝影之聲》的出刊不僅僅是因為李威儀自己對攝影的熱情投注,更重要的是:還有人等著,等著翻讀。這些實踐約定的過程,彷彿在告訴我們他們如何相信自己的熱愛,也許能夠讓這個世界變得有點不一樣。

但是,李威儀與讀者的約定還能有更多溫度,他們有時會在寄出的包裹裡,隨機放進一張小紙條或是卡片當成送給讀者的意外小驚喜,因為他們相信《攝影之聲》與訂閱讀者之間並不只是單純的消費關係,更不只是機器印刷出來的產物,「雜誌是人做的」,而《攝影之聲》與訂閱讀者之間的聯結,更像是一種一起奮鬥的革命情感,一種說好了還要一起繼續走下去的溫柔。

打開攝影議題的廣度

面對《攝影之聲》一推出即受到的高度關注與好評讚揚,可能連李威儀自己都感到受寵若驚,「攝影的全觀」成為《攝影之聲》面對市場時最好的特質,他們跳脫一般攝影相關刊物多以器材技術介紹的報導取向,轉而從文化、藝術、歷史等面向作為分享攝影觀點的核心骨架,基於臺灣地理位置及特殊的多元文化背景,《攝影之聲》希望藉由關注亞洲議題將整個東亞連結起來,進一步了解東亞地域的狀況與發展,並且嘗試用較為寬廣的歷史觀去探索攝影的本質,反思與爬梳攝影史的發展脈絡。李威儀說他們想做的無非是讓討論攝影的廣度能夠「打開一些」,再更打開臺灣的影像觀,《攝影之聲》的存在與其說是為了對攝影提出解答,還不如說更像是對攝影始終抱持著好奇,不斷提出問題,挑戰、探索攝影的可能。

《攝影之聲》挑戰的對象不只是攝影本質,對一本鮮有商業廣告,幾乎完全倚賴訂閱讀者及雜誌零售為唯一營收的獨立出版雜誌而言,能夠支撐前線的金援彈藥相對有限,但是李威儀卻想的相當坦然,他說「雜誌能走下去,就是活著」,《攝影之聲》的所有盈餘都必須要回饋到下一本雜誌的製作裡,這是一種循環。他對《攝影之聲》的小而美與其說無奈,不如說那是一種全然的理解,理解自己如何在有限的資源裡盡可能開拓出最多元、最好的影像觀點,就彷彿像是奮力在沙漠中開出一朵又一朵的玫瑰。

我們都已經在攝影的路上了

假如我們將《攝影之聲》單純視為一本可以翻閱大量影像圖片的雜誌,也許就太小看了它的分量,在李威儀眼裡手裡,它是一本「攝影書」,文字與評論一點都馬虎不得,必須嚴肅看待。而這樣一本攝影書,面對數位媒體的浪潮,它不反對,只是還在蟄伏,也仍舊擁抱紙本書籍的魅力,它對於攝影還有太多疑問,未來的事情想得多不見得就是好。

從《攝影之聲》我們可以看出,一本攝影書如何作為一種表現形式、藝術方法,不斷從人文的橫切面去叩問攝影的本質與意義,攝影在今天的定義已經不再單純的指涉快門按下的那一刻,「鏡頭」的框架已然逐漸消弭,相機僅僅是媒材的一種,借用李威儀曾提過的例子,運用Google地圖的街景照片框取出自己想要的畫面都可以被視為攝影的一種方式。

然而,雜誌出版有其公共性,提及攝影的推廣總是有點沉重,因為那似乎好像帶有著某種社會關懷的使命,李威儀思索的是,當代的每一個人都是攝影文化的參與者,當我們談起攝影的時候,那就是一種攝影的推廣。或許,當我們拾起《攝影之聲》的那一刻起,我們該記得布列松曾經說過:「攝影是一種領悟的方式」、「攝影是一種生活的方式」,其實,我們都已經在攝影的路上了。

「我只是想做一本雜誌」,他說。

《攝影之聲》像是一顆自轉星球,李威儀用一本雜誌帶所有人上太空,讀見更遼闊的攝影小宇宙,而他語氣裡一點點叛逆的溫柔,總讓我想起搖滾樂。

【了解更多】 Voices of Photography 攝影之聲