01

瀏覽「意象台灣」的網站,像是翻開一本老相本,徜徉在舊時光裡的滋味,不同的是,我們須先與世界連上線,在電腦螢幕中,點選攝影師們的頁面,透過他們的鏡頭,回望如水晶般凝結的過往。少了泛黃紙張的潮濕味提醒,或許會感到同時置身在此時與彼時的些微超現實,但即便闔上了視窗,新與舊的交錯消長,不正是這片土地上分秒歷經的事嗎?

步上追尋影像的漫漫長路

在相對性的世界,時間是綿延的絲緞,漫長而柔軟,攝影者按下快門,得以片刻安住在時間的長河;而為攝影寫歷史的人,似乎命定的只能不停找尋,撿拾散落的光陰碎片。網站的背後推手─夏門攝影企畫研究室的創辦人簡永彬,是前者,也是後者。

1984年日本求學時,看著老師們紛紛投身日本攝影史的保存,對建構台灣攝影史觀的憧憬老早就在心底生了根。回國任職光華雜誌期間,他邀請張照堂書寫,於1988年出版的《影像的追尋:台灣攝影家寫實風貌》,成為台灣的影像出版歷史極具代表的一章,對當時年三十而立的他,也是朝向影像追尋的長路,跨出的重要的第一步。

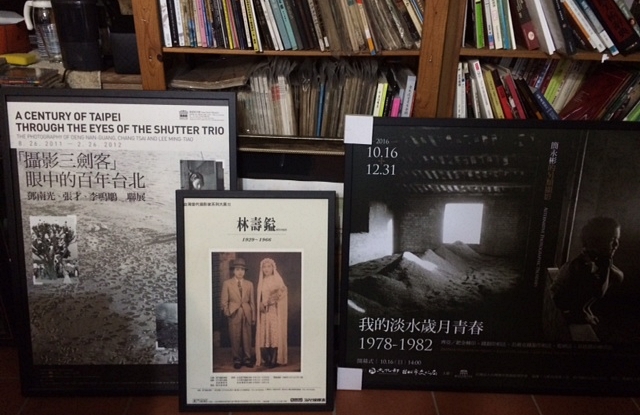

僅是透過研究、出版收藏攝影師們的靈光還不夠,這位熱愛攝影成痴的夢想家,在同年開了夏門攝影藝廊,企劃一系列『台灣當代攝影大展』,包括臺灣第一代攝影家鄧南光、張才、林壽鎰等個展,至今他的辦公室醒目處,都還放著當時的展覽海報。兩年的藝廊經營像煙火璀璨的落幕,在暫時尋覓不到讓理想永續燃燒的薪火的1990年,簡永彬靜靜的轉身,這一告別就是十五年,恰恰正是數位媒體崛起,整個世界準備要光速前進的階段。

2005年末,簡永彬在倉庫發現鄧南光的兒子鄧世光在多年前交付的兩千多張底片,底片在妥善保存下完好無虞,卻成了張照堂執筆、雄獅美術於2002年出版的《鄉愁.記憶.鄧南光》的遺珠。後又得知另外藏於鄧世光家中的近六千張底片,已有許多受到侵蝕。接下來整整一年,他一張張掃描鄧南光所有完好的底片,借用數位之力,留住近萬個時代的迷人影窗。

簡永彬陸續聯繫、掃描張才等早期攝影師的照片,這些涓滴工作成了他辦展覽的基石,包括於台北市立美術館展出的《凝視的浪漫--鄧南光百歲紀念展》與《意象地圖—張才攝影紀念展》,做了第一個、第二個,便再也停不下來。「要對一個攝影家對完整的蒐研,除了每張照片,還有他一生中所有留下的手稿、書信、雜記等,是『一張都不能少』的概念。」台灣攝影史拼圖之大之廣,這樣的工作可比以沙填海,除了堅定毅力,要不迷失方向,更要有洞察的心與眼。

凝望的時代──日治時期寫真館的影像追尋

問及在多年的尋覓過程,有哪個特別印象深刻之事時,他眼中迅速閃過一抹欣喜神色,邊娓娓道來。早在2010年於國美館策劃《凝望的時代—日治時期寫真館的影像追尋》一展時,就對襯托著人物的背景用品饒感興趣。今年二月初南下拜會陳啟川基金會時,簡永彬順手翻到一小冊照相用背景樣本,決定展開一場尋根之旅,這一找也找出一段雋永的故事。

日治時期的照相館用的是塗著特殊平光漆的背景畫布,光復後這項技術也隨著日人的撤離被帶走,台南佳里鎮一對熱愛畫畫與雕刻的兄弟檔,在反覆的嘗試後,終於研發出不會反光的背景畫布,以及獨具創意的三層立體背景,開啟台灣自創油畫布照相背景第一號商號「東洋社」。

日治時期的寫真館正是簡永彬建構台灣攝影史的重要切入點,主因是這些寫真館擁有較好的機具,是主要生產者,也是攝影術保存推廣的地方。當時的攝影師無論是開寫真館、材料行,或是在外頭拍照,都需要獲得登錄才能掛牌,可以想見操作一台相機,是多麼神氣的事!也因為受管制,流傳至今的是單純得多的人物樣貌,我們在目光清澈卻努力顯得不可一世的少年、托腮淺笑甚至有些女扮男裝的少女的面容,感受一抹抹凝望背後的存在重量,也能從照片的背景物、當時風行的剪影技法,以及放足斷髮等造型中,嗅出大時代下靜默的常民生活況味。

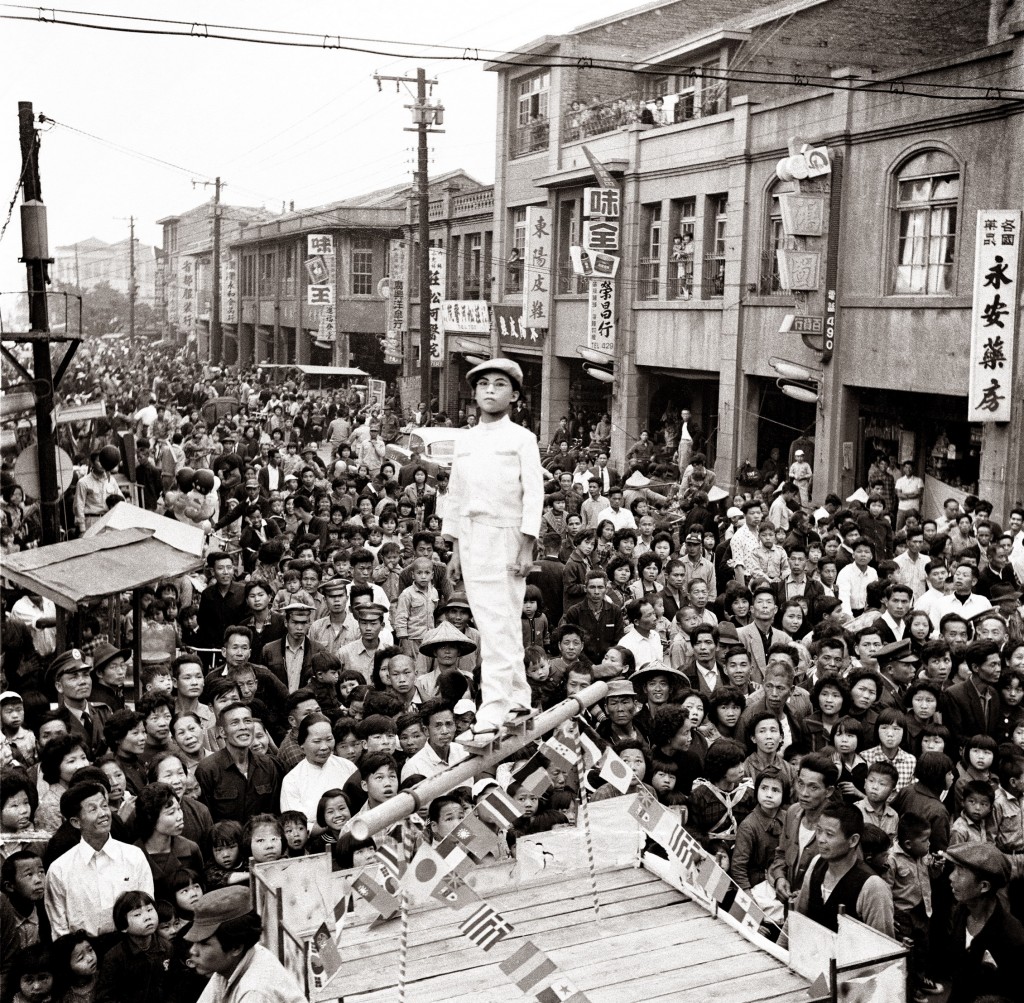

而除了寫真館內的拍照,這些攝影師們也扮演著當地所有的公眾活動的重要紀錄角色,小至家族婚喪喜慶,大至全民軍演練習或祭典遊行,無形中也集聚了當地的文化板塊厚度,以張張相片堆疊出地方的記憶縱深。

看見的時代──影會時期的影像追尋

二次大戰讓島嶼揮別了半世紀的日本統治,新政府鬆綁了舊有的登錄規定,允許組織攝影學會團體,並展開有限度的藝文活動。在同一片土地上,台灣當地與中國撤退來台的攝影愛好者,前者深受日時期的浪潮薰陶,致力於新興寫實攝影,後者則承繼歐美沙龍影展主流,強調唯美與展現文明進步的畫意攝影,兩方就此展開一段精彩的交會、衝撞、競合。這個時期便是簡永彬的攝影史建構的第二部曲,2015年於國美館策畫展出的《看見的時代—影會時期的影像追尋》。

面對此時期分裂的攝影價值,簡永彬想做的,是試圖在分裂中尋找一個脈絡,銜接斷裂。而當圖像被盡可能完整的建構出來後,無論任何攝影派別,或是建築、服裝甚至宗教等不同領域的人,皆可以各自從中領會、共同激盪並開啟討論。

說穿了,無數張底片、無數個攝影前輩的人生、無數個年代切片,這其中的尋覓是為了另一個更全面,卻也更飄渺的找尋—「尋找台灣攝影文化歷史座標」。經由這個同名研究計畫所建設的「意象台灣」網站,我們看見當年台灣攝影家們,如實地捕捉鏡頭前未矯飾的庶民生活樣貌,像是黃勝沐拍下純樸的居民在自家屋前的水溝洗衫、李增昌的鏡頭對準一個身著汗衫、張著大口啃西瓜的男童。在資本主義籠罩,更自由卻更分裂,更全球化卻也更孤獨的當代台灣社會,或許還能將這些散落的座標當成另一種前進的指引。

後數位、新古典

除了投入台灣攝影發展脈絡的研究,簡永彬也是個熱衷於古典攝影的創作者,在邁向攝影史的最終篇,以社會紀實為主流的「見證的時代」的途中,他坦承這一路的追尋下來,的確有些累了。「常有人會認為我是以一個影像評論者的角度,來書寫個人的攝影史觀,但我只是以同樣是創作者的同理心來整理那些東西,並試著感同身受這些攝影家。」似乎,一切文明的發展常離簡單越來越遠,很多人甚至忘了最初手握相機的攝影師們,僅僅是一個個擁有炙熱觀看目光的漫遊者,為了任何靈光乍現的瞬間按下快門。

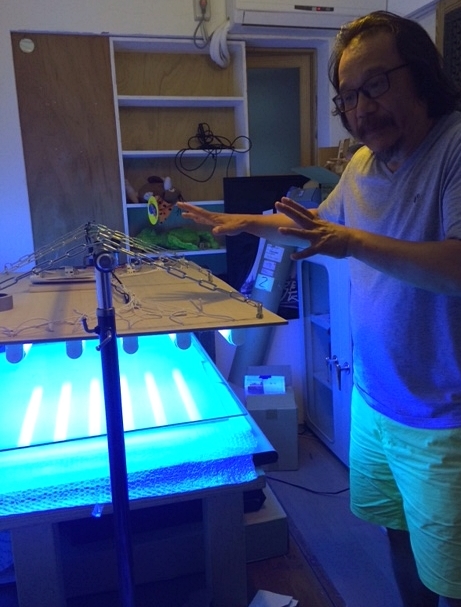

「每個人的雙眼視線都是受限的,攝影者更是再隔了一個景窗,只有用『心』看的自由是無法被任何東西所框架的。」語畢,簡永彬放下成堆的書本,起身熱切地展示他以數位技術翻新古典攝影的幾件作品,與工作室的暗房及各種機器。那時,彷彿能看到這個奮力堆砌著歷史、致力呈現影像的純粹本質的追尋者,在這一刻暫時放下了重擔,透過畢生摯愛的攝影回到了初心—這個凡是夢想者,無論如何都不能交給時間帶走的東西。

【了解更多】 意象台灣網站