23

尤其是對於在鄉下地方長大的我來說,乩童並不是什麼太陌生的存在,但能夠有機會聊聊乩童經驗的對象,郭鎧瑞是第二位。過去在訪談我那位跳李府千歲的不識字三叔公時,他口中那句「我一下子就跳起來了」壓縮起無數的情節及因果,在不斷岔出及折疊的描述中,「一下子」夾帶著漫長的時延。原本我以為這種怪異的時間感是因為老乩童沒能力照時序來陳述,但在鎧瑞描述他的斜槓身分如何從互相平行到逐漸交織之後,我才發現,之所以在乩童的世界中,物理時間和心理時間的距離這麼乖張,這是因為雖然只有一個人在開口,但說故事的人始終不只有一個。

36炷香

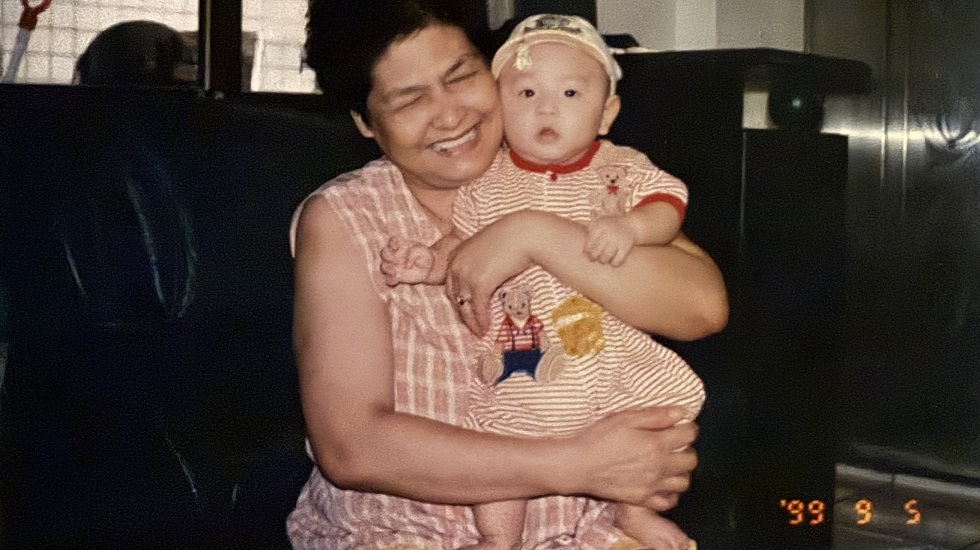

原本是個尋常的客廳場景,十歲的鎧瑞、還是嬰兒的弟弟及他的母親在沙發上,母親覺得身體不舒服,要去躺一下,接著突然就說全身不能動。鎧瑞打電話給在當烏頭的父親後,父親連忙將急性脊髓炎發病的母親送到醫院。接下來的發展在醫院、廟宇、不同親戚家之間混亂的跳剪,在切換到蘇花公路的長途車程時,時間陡然慢了下來,爸爸開了五個小時的車,帶他到台東一間主祀譚府千歲的廟,鎧瑞笑著說,當時什麼都不知道,只覺得哇好酷喔——好多煙喔——廟欸……。宮主點了36炷香要他們在爐前跪下,乩童開始降駕,他們喃喃祈求。在跪了一炷香的時間之後,乩童在沉默之後對著鎧瑞說,要救你媽媽可以,但你願不願意當乩童作為交換。

在鎧瑞的獨角戲《請神 tshiánn-sîn》中,那個完全聽不懂問題就被推著要回答的時刻,成為一連串的短句:

他的爸爸在旁邊問他,你要嗎?要?要什麼?要救媽媽嗎?要啊!那就要當乩童。乩童?那是什麼。快,要或不要。可是我不知道,快,要或不要。要,我要。

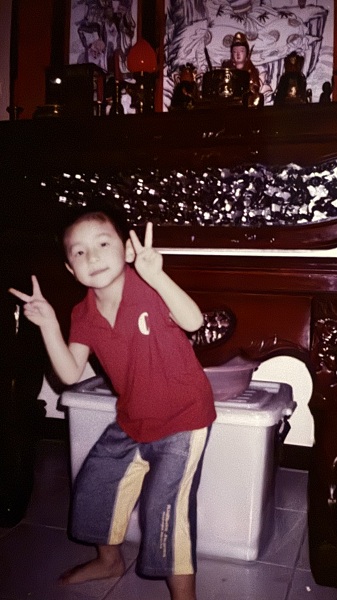

接下來,乩童的訓練就這麼開始了。首先,每天早上要從借宿的大阿姨家走到廟裡「坐椅條」。那是個有點台灣新電影的畫面:大片的農田中,一間鐵皮搭建的陳舊小廟,廟口的長凳上,一個腰間綁著長長紅布條的十歲男童,他的雙眼緊閉,一堆蒼蠅飛來飛去。鎧瑞說,大人沒有告訴他坐著要幹嘛,唯一的指示只有「坐久一點、都不要想」,大概在兩個月之後,身體突然自己動了起來。

身體的晃動來得沒有預兆,一開始只是前後搖,接著方向越來越多,手的動作逐漸加進來,身體也動得越來越順暢,大概半年之後就「坐起來」了,也就是會站起來走到案桌,只是需要人牽著,並且因為神的靈、自己及身體之間的連結還不穩固,並無法開口說話。對小孩的身體感來說,那些時間肯定非常難捱及漫無盡頭,鎧瑞在回顧那段過往時,笑著說:「作為演員學會靜心應該是從那時候開始,神明在某種程度上是在循序漸進的幫我上一堂表演課。」

三成意識

「坐起來」之後,乩童的訓練就轉移到祖廟,位在高雄的杉林鎮安宮,鎧瑞屬於武乩的系統,在總乩的帶領下學習開口、開五寶、踩七星爐。鎧瑞解釋,在降駕的當下確實像是打了麻醉一樣不會痛,乩童流血是為了替人們消除災厄,有點像是神明透過這樣的過程,將乩身淨化為可以辦事的媒介。這些在非信眾及歷來統治者眼中殘忍、迷信、「惑世誣民」1的舉動,事實上可以被視為將一具身體升等成公共設施的過程。

整個訓練在坐禁、領旨、選神尊等之後完成,從「坐椅條」起大概一年後,鎧瑞開始作為薛府千歲的乩身在宜蘭家中的壇辦事。但在一開始,乩童身分一直都平行於學生身分,鎧瑞說,王爺對他滿好的,辦事是在每週三、五的晚上,其他時間就和同齡學生一樣上學、回家,但他會在同學面前盡可能藏起乩童身分,說服同學不要來家裡玩、游泳課時不讓人們看到背後操寶的傷痕、將跑兄弟宮的行程描述為出去玩。這樣的生活從十歲起,維持到他在18歲到北藝念戲劇系為止。

乩童的身分不僅直接影響時間分配,也直接影響一個人和他人的距離。「降駕之後,我自己還是會保有三、四成的意識,這有點像是神明在開車,我坐在副駕,」鎧瑞說,「也因為在很小的年紀就經歷到別人的生死,或許是這樣的原因,總會有疏離的感覺。」當時的生活切分成兩個頻道,作為副駕的頻道中,生老病死在眼前輪番上演,自己必須提供一些僅作為人的時候,不可能擔負起的決斷及建議;另一方面,看似能夠全權主導的在郭鎧瑞這輛車上,以學生、朋友、兒子等身分握著方向盤開著時,副駕經驗卻不時使他懷疑起對生命及生活的全控是否只是虛妄。

或許與劇場及表演的相遇,正是藉由另一種副駕經驗來理解乩童的過程。羅東高中戲劇社的經驗使他決定往劇場發展,但乩童和演員並沒有那麼快相遇。鎧瑞說,乩童不是穿牆術,沒辦法隨時想用就用,因此乩童經驗無法直接兌現為進入表演狀態的方式,二者的關係比較是可以互相挪用的基本工具,在作為「公共設施」替民眾辦事的八年間,無論是「坐椅條」的經驗之於演員的靜心,或是坐在副駕旁觀他人之痛苦後,擴展理解人類情緒反應的資料庫,都回饋到演員工作。

一個小時

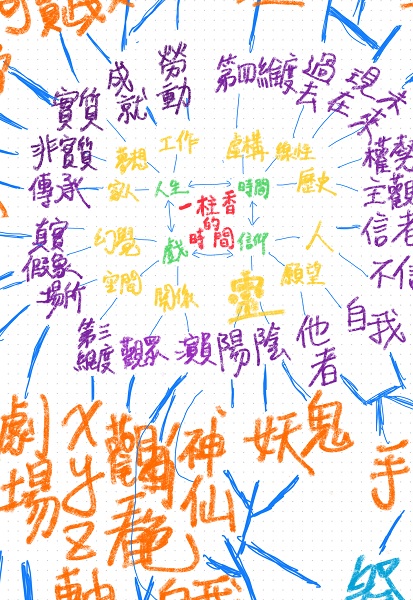

即使在大學求學階段,開始有意識的連結起乩童及演員身分,但乩童成為對於生命及關係的探問,並成為創作的主題,是這幾年才開始。從2021年大稻埕國際藝術節「明日藝人」Solo計畫發表的《請神 tshiánn-sîn》、2022年在三缺一劇團「Pre-LAB計畫」發表的《乩之一:請神》,到2025年「新人新視野」的《一炷香的時間》,他逐步在不同製作中,研究並思考乩童這種不是能力的能力。

乩童訓練作為演員訓練的奇特取徑,讓他在幾件製作之後越來越清楚以創作來叩問乩童經驗的目標,他並沒有要透過創作解釋或再現神,而是分享靠近神的體感,以及這種經驗如何與每個人相關。《一炷香的時間》碎裂的文本即是來自乩童的體感,「降駕的時候我像是坐在副駕,神明在主駕負責講話,但如果在問事過程中,神明突然離席去辦其他事,我就得『演一下』直到神明回來。」他笑著說。這次的作品共有三條敘事線交錯出現,排練場上失敗的同志戀情、與阿嬤間充滿遺憾的親情,以及「新世紀福音戰士般打怪的線」。無論是在哪一個節點,完整的「我」從來不可能出現。

鎧瑞提到,自己是乩童不表示就會去研究乩童。透過創作而了解乩童的過程中,他的研究路徑可以分成乩童在台灣歷史中的再現、巫師作為演員起源的傳統及精神醫學的臨床分析三條路線,但無論是哪個領域,都沒有回答他最困惑的問題:到底來到我身上的是什麼?對他而言,以乩童為核心的創作,重點並不是要討論特定宗教,而是想要藉此折射到每個人自定義的信仰。

無論是東方或西方都存在預測禍福的巫覡文化,而這些神祇代言人的各種「表演」也總被斷定為病。「小歷史研究」的學者林富士以「嵇童」為筆名發表的多篇文章中,爬梳台灣乩童從17世紀隨漢人及王爺信仰抵台,以及從清朝、日治至國民政府時期的歷史。他提到,儘管各代統治者以衛生或現代化等名義施加限制,反對者以「有病」或「不科學」加以抨擊,乩童卻沒有因此而消失,而是如薩滿研究的學者們的普遍結論,凡是人心不安的時期,就是薩滿活躍的時期。2

我們所處的時代不僅離安穩有段距離,日常的扮演角色也早超出上戲及下戲的比喻能夠涵蓋的複雜程度。或許這正是為什麼各種「類信仰」的實踐越來越多,它們可能是在固定時間讓水晶曬月亮,或是以特殊的方式照料花草,雖然不必然與狹義的神明有關,但一定遠遠的連結上無法明說的期待與遺憾。或許我們並沒有離乩童那麼遠,只是我們必須從演員這種乩童的遠親作為通道,才能知道如何描述站在「我做什麼都沒有」和「我做了就會改變」的體感。對鎧瑞而言,必須借道乩童經驗來創作,也是在面對可能性與遺憾,除了同志身分及異於常人的童年,他也正在做一齣去世的失明阿嬤可以看懂的戲。

我們所有人都靠著一些對姿勢、語言、物件的信仰,磕碰著上路,因為說穿了,誰又能保證自己的方向盤從未交到別人手上。

17th 新人新視野

林陸傑《錯誤(的)引導》× 劉唐成《小丑與他的創造者》× 郭鎧瑞《一炷香的時間》

2025/5/9-11 國家兩廳院 實驗劇場

2025/5/24-25 衛武營國家藝術文化中心 繪景工廠

2025/6/7-8 台中國家歌劇院 小劇場

本文作者|張紋瑄

彰化伸港人,對於寫歷史如何成為動員方式很感興趣,為了知道更多,不時做東西、講東西、寫東西、教東西。最近的長期計畫叫「File:\新秩序」。