23

我認為世界上最美的東西都是看不見的。

——袁哲生《寂寞的遊戲》

錯誤的魔術

你對魔術師的想像是什麼?

是一位穿著燕尾服、戴著高帽的紳士,從帽子裡抓出兔子,把氣球捏成小狗,接著把人切成兩半又神奇地復原?

還是上刀山、吞火劍,最後一個轉身,就瞬間消失,出現在101大樓的樓頂?

或者——宛如印鈔機般,憑空抓出一張又一張、一把又一把白花花的鈔票?又或者,當你絞盡腦汁寫下答案、自信滿滿,他卻輕描淡寫地,一眼看穿你?

是的,就是那句熟到不能再熟的台詞:「接下來,就是見證奇蹟的時刻。」

然後,一陣驚呼,一個個「怎麼可能」的皺眉和瞪眼,接著是甘心臣服、此起彼落的掌聲。

魔術師站在舞台中央,彷彿什麼都能做到。彷彿他不是人,是神。只有神,才能創造奇蹟。

但,假如魔術,其實是一種錯誤呢?

在台灣,有這麼一位魔術師。他卸下了燕尾服,把魔術帶離舞台,導入日常;他打破眾人對魔術的既定想像——讓魔術與故事交織,不只創造奇蹟,也回望現實;讓魔術的技法超越魔術本身,成為觀看生命的方式。

對他來說,魔術不是控制世界的權杖,而是一場設計好的偏差,是錯得剛剛好的意外。

他是魔術師,也不只是魔術師。

他叫林陸傑。

從魔術到藝術

林陸傑與魔術的緣分,起源於一場偶然的邂逅。

生長在宜蘭一個小康家庭,家中三個姊妹,個個成績優異;唯獨他,成績說不上壞,但總對追求分數至上的遊戲規則不感興趣。13歲那年,他第一次在電視上看到魔術表演——那一瞬間,他的世界被劃開了一道縫。

他跑去書店買下人生第一本魔術書,接下來的日子裡自學不輟。從此,他成了全家唯一「走上歪路」的人。

他的觀眾,從家人、同學,擴展到宜蘭夜市的遊客、攤販和街友;再一路走進台北的商演舞台,面對企業家、上班族、大小朋友……。魔術打開了他的世界,也擁抱了形形色色的人群;帶給大家歡笑與驚奇,也成了他成長歲月中最重要的夥伴與救贖。而這段歪路所造就的美麗錯誤,讓他突破社會框架,走入了人群。

然而,也許是天性不安於世,他漸漸在制式的商業表演中感到空洞。那些被重複上百次的把戲,已無法再燃起他內心的火焰。他開始思考:「魔術,還可以是什麼?」

這個問題將他引入了劇場,讓他栽入了創作這個迷人又折磨人的坑。從此,他成了魔術的「叛徒」,二度走上歪路。

這段歪路,意外地開啟了一場他從未預想過的人生旅程。他於23歲時,以該屆最年輕得獎人身分,獲得雲門「流浪者計畫」的支持,接著進入台灣大學戲劇研究所就讀,參與兩廳院的「Gap Year 壯遊」藝術基地計畫。這些經歷,成為他創作的重要轉捩點,也讓他創立了「拾陸製作」,走上一條結合魔術與敘事、打破傳統魔術邊界的創作之路。

當問題開始了,追尋便開始了,藝術也就開始了。

創作的魔幻之旅

在接下來的幾年,林陸傑從自身出發,發展結合魔術與敘事的單人表演,將人生經歷轉化為舞台上的魔術寓言,創作了三個作品:《生日派對》、《Role Play》與《年少時光:直到盡頭》。一步步,他走出一條屬於魔術師的創作之路。

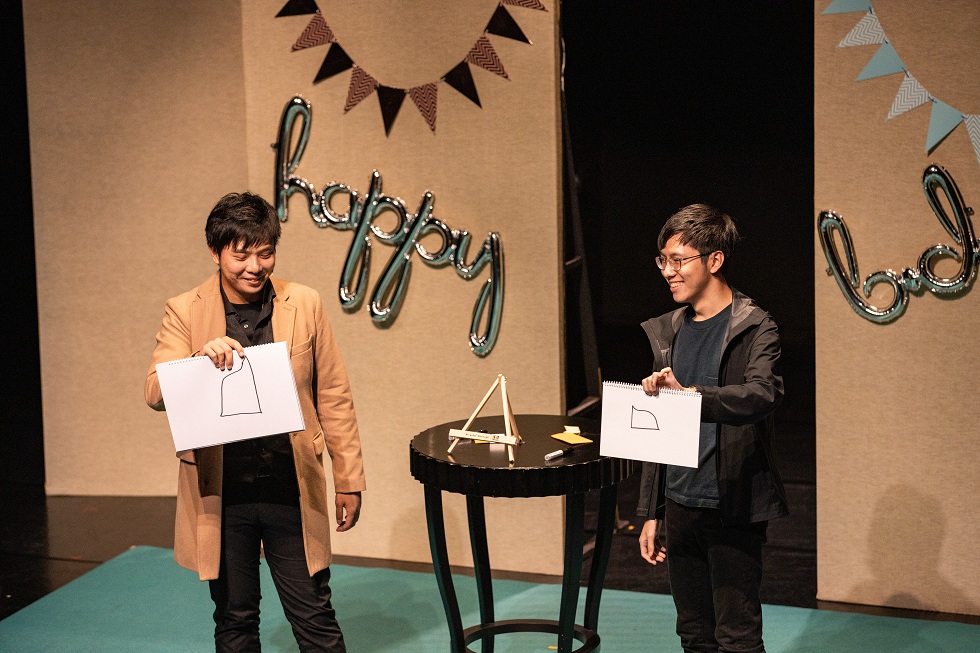

首先登場的是《生日派對》,靈感來自他跑場十年的兒童生日派對經驗。那些笑聲與掌聲背後,其實藏著許多情緒與觀察。他用一次次魔術串起故事,像在拼一場意義的拼圖。創作初期沒有理論框架,只有直覺與不斷嘗試,慢慢從技術走向創作,從表演者變成說故事的人。對他來說,這條路並不容易,因為劇場與魔術的世界始終有點距離,但他知道,當觀眾不只是驚呼「好厲害」,而是被某個瞬間深深打動,那才是真正的魔法。

第二部作品《Role Play》,不僅延續對魔術敘事的探索,而且更大膽地融入了後設觀點:身為魔術師的他,用魔術,講述另一位魔術師的故事。主角是20世紀初紅遍倫敦的「中國魔術師」程連蘇——留著辮子、穿長袍馬褂,但其實他根本不是中國人。這部作品從林陸傑的視角切入,討論什麼是「扮演」:我們扮演魔術師、演員、異國角色,也扮演生活中各種身分。這部作品交疊程連蘇的故事與林陸傑的切身經歷,充滿敘事與實驗,探索虛構與真實的模糊邊界,也開啟了他與戲劇顧問的合作旅程。創作不再孤獨,既保有天馬行空的想像,也多了份踏實的同行。

第三部作品《年少時光:直到盡頭》,林陸傑將焦點完全轉向自我,回望自己成為魔術師的旅程,直接讓自己成為一場寓言。他以撲克牌、圓周率、魔術方塊等橋段為引,帶領觀眾回顧他的圍棋童年和棒球夢想,感受他從13歲到30歲的追夢歷程所交織的創傷與妥協,並在驚奇中見證一個魔術師如何在挫敗中尋找奇蹟時刻。

這幾部作品中,有他人故事的投影,也有他自身的剪影;從職業經驗到歷史人物,再回望年少時光,從技藝展演邁向情感書寫,從觀察、對照,再走進深層的自我凝視。在林陸傑的魔術劇場裡,魔術不只是戲法,而是一道讓人重新觀看人生的稜鏡。如他所說,無論台上或台下,「奇蹟,發生於有人開始相信的那一刻。」

除了不斷創作、持續嘗試,閱讀也是林陸傑的重要靈感來源。他特別喜愛袁哲生的小說如《寂寞的遊戲》、《秀才的手錶》,作品中看似簡單的敘事,實則藏有冰山般深沉的祕密,彷彿與魔術本身相映。他也從馬奎斯、卡佛、漢娜.汀婷(Hannah Tinti)等作家的書中汲取敘事靈感,並閱讀如《Shattering Illusions》、《Modern Enchantments: The Cultural Power of Secular Magic》等魔術理論著作,思考魔術如何超越技法、如何轉化為文化語言。同時,文化研究亦深深影響他的創作視野,從巴特的《神話學》到韋伯的《新教倫理與資本主義精神》,讓他在每場表演背後,都思索魔術與現代社會的關係,將舞台化為思想的場域。

世界是一場巨大的魔術

然而,這條路並不平順,甚至如他自述,「挫折的頻率幾乎是指數型成長」。每一次創作,總讓他更清楚看見自己的不足——無論在表演、創作還是決策上。做得越多、看得越廣,那種不夠好的感受越是強烈,彷彿仍然擺脫不了「正確」與「錯誤」之間的拉扯。當作品越來越多,受到的關注與期待也越來越多,創作也變得越來越小心,變得越來越不敢冒險,犯錯似乎也變得更難被允許。但這樣的狀態,真的是他當初踏上魔術之路的初衷嗎?

那麼,何謂初心?何謂自我?又,何謂魔術?

於是,他開始探索並嘗試各種創作訓練方法與模式,包含在去年受邀擔任2024/25序場藝術家的經驗。「序場」為台灣首個劇本發展中心,對他而言,這是能暫時拋開各種包袱,暢言各種想法的場域,「序場的出現宛如一道暖流,讓我得以結識一群同樣對創作充滿熱情的夥伴,能夠一起大膽實驗,交流彼此在創作上的想像烏托邦。」在這樣的環境裡,創作不再只是對作品產製時限的焦慮,而是一場場真誠的追尋、探險與回應。

近幾年頻繁的創作狀態,也促使他逐漸看見了更宏大的敘事格局,形塑出一種獨特的魔術觀:這個世界,本身就是一場魔術。人類感知的幻象、社會制度的戲法,乃至自我意識的奇蹟,我們都活在一場看不見的魔術裡。面對這場無所不在的幻術,魔術成了他拆解世界的方法;創作則是一種解構,而奇蹟的出現,正是讓人意識到奇蹟虛無本質的瞬間。

因此,對他而言,魔術不再只是技巧的展演,而是一種觀看世界的哲學。在這場龐大的幻術所構築的現實中,對錯與好壞只是幻象的一部分,是被建構出的秩序。而「錯誤」的存在,猶如一道裂縫,使人窺見幻象背後的光,也為通往另一種真實開啟了門縫。

魔術的錯誤

林陸傑的新作《錯誤(的)引導》,正是在這樣的反覆沉澱與自我辯證中誕生。

他從魔術的專業術語「錯誤引導」(misdirection)出發,重新審視這項古老技藝中不被看見的真相——那些被導引開視線的觀眾,是否真的無法察覺?而那些被巧妙隱藏的祕密,是否真的就此消失?他不斷拋出問題:「魔術除了神奇與趣味,是否也能承載寂寞?魔術可不可以失敗?」透過這些提問,他企圖打破觀眾對魔術的既定想像,把「失敗」、「錯誤」這些被排除在成功表演之外的元素,重新搬回舞台中央。

在《錯誤(的)引導》中,他試圖挖掘那些被精心掩蓋的痕跡——無論是令人不安的、骯髒的、巨大而無法承受的——這些都曾真實存在過。他讓魔術成為一種觀看世界的隱喻,一種對當代生活與權力運作的回應:那些「消失」的,其實從未真的消失,只是我們的目光被錯誤地引導了。這場演出本身,也許就是一場錯誤的引導。

透過魔術,他所揭示的不是技巧,而是讓我們重新去思考什麼是相信;所顯露的不是驚奇,而是日常中被錯過的真實。在這場虛構與真實交錯的幻術之中,「錯誤」成了一條讓我們得以重新觀看世界的通道。

最動人的魔術

打開這條通往觀看世界的新通道,或許無法讓他變得更富有,也無法讓他成為循規蹈矩的「模範人物」,但卻讓他在每一次選擇與創作中,更清楚自己為何而走,更踏實地活在當下,也逐漸看見未來的方向。他期許自己:「不是成為一個好的魔術師,而是一個剛好會魔術的藝術家。」

接下來,他將帶著作品走出台灣,踏上國際舞台:遠赴愛丁堡藝穗節,前往法國學習新馬戲、觀摩世界魔術大會,把這場對世界的提問推向更遼闊的場域。而這一切,都始於13歲那年,在電視上看到的一場魔術演出——那個不經意的瞬間,讓他踏上一條旁人看來彷彿是錯誤的路,卻讓他一路在創作、在劇場、在人生中,不斷挖掘意義。

從他身上,我們看見創作的起點,往往來自於誤解與偏離。唯有站在邊緣,越過常軌,才能望見那些不在慣性之內的風景,也才可能創造出真正嶄新的事物。

或許,世界是一場魔術,而每個人,也都在變魔術。最動人的那場魔術,就是成為你自己。相信自己就是最好的展示品,也許,才能真正看穿這場名為人生的幻術,並從中找尋自由的出口。

17th 新人新視野

林陸傑《錯誤(的)引導》× 劉唐成《小丑與他的創造者》× 郭鎧瑞《一炷香的時間》

2025/5/9-11 國家兩廳院 實驗劇場

2025/5/24-25 衛武營國家藝術文化中心 繪景工廠

2025/6/7-8 台中國家歌劇院 小劇場

本文作者|吳政翰

美國耶魯大學戲劇學院藝術碩士,主修戲劇構作與戲劇評論,長年致力於推動各類劇本發展。至今擔任過70多部作品之戲劇顧問,經典與新創並陳,涵蓋一般戲劇、音樂劇、電影劇本及跨界展演,包括:林陸傑《Role Play》。2022年獲得亞洲文化協會(ACC)獎助,赴紐約考察劇本發展機制。2024年創辦「序場」,為台灣首個劇本發展中心。