31

指導教師:謝雨廷老師、張高傑老師

參與學生:陳妍熹、許汝方、楊予岑

閱讀文本:張郅忻《山鏡》

一、文本聚光燈

(一)人性的幽微

我認為亞富是騙子,騙女人,騙我們的土地。但是,如果他連自己都騙,他還算不算一個騙子呢?

這是瓦旦對小張的評論。小張,是客家人,卻有一個泰雅名字——亞富.哈勇。相較於客家人,小張心底更喜愛原住民的文化。在《山鏡》裡,我們隨著小張走入山中,看著小張對慕伊的追求與始亂終棄,即便與娜高結婚後,仍與鋼琴老師——王小姐外遇……,等等行為都透露出他不負責任的愛慾。

我們也看著小張為了追求金錢與名利,不惜鋌而走險,最終使自己鋃鐺入獄,失去了事業與家庭,更在自己的人生烙印下無法抹滅的痕跡。讓我們看到,當貪念興起時,脆弱的人類只能被金錢操控,成為金錢的奴隸。

我們更看著小張為了滿足自身的慾望,罔顧他人道義,要求妻子娜高改從母姓,以順理成章用原住民身分繼承「山上爸爸」哈勇給予的土地;為了籌措自身買房的金錢,不顧好友伍拜的感受,堅持要伍拜將Oya(賽夏語「媽媽」)所留下來的土地賣掉。

但同時,我們也看到小張照顧舞蓋一家、熱情對待娜高的阿姨們、將民宿命名為「老婆的家」、為比黛煮牛肉麵、以大女兒的成就為傲、重視與殺手之間的情義、幫瓦旦找到張學良故居的管理員職位等,似乎又發現小張的良善之心。

霎時間,我們不禁困惑,該如何定義小張?似乎成了最大的難題。面對慕伊的死亡,伍拜與瓦旦有最佳理由從此與小張決裂;但,伍拜最後選擇相信這是慕伊自己的選擇;而瓦旦,雖然能夠冷靜的分析小張的行徑,卻拋出了一個更令人深思的問題——如果他連自己都騙,他還算不算是一個騙子呢?

小張雖然有泰雅族的名字,但本質上仍然是客家人;儘管他是喜歡慕伊的,但是卻無法只專情於一人,導致慕伊的逝去。身為讀者的我們,就像是看戲的觀眾,看著小張起高樓,也看著他樓塌了。唏噓之餘,無法給予任何評價,或許只能從小張身上,再次印證了人性的複雜與脆弱;或者,可以進一步推測,小張總是在真實的自己與想像的自己之間、在山下與山上徘徊,直到生命的最後都未能夠找到自身的定位。也許,對他而言,長眠在相思樹上,才終於找到了心中的歸屬感吧!

(二)族群的不平等

在台灣,可以很輕易的發現多元族群總是共時性的或歷時性的存在這片土地上,而族群間的差異所帶來的交流,為這塊土地帶來了豐饒的風俗文化,其中也包括了書中所提及的泰雅族、布農族、客家人、賽夏族、漢人;但同樣的,族群的差異,也產生了許多紛爭、傾軋與歧視。

除此之外,政權的更迭所帶來的統治與壓迫,跋扈的將族群的差異粉飾太平,強化主流敘事的論述,忽略了其餘族群文化的眾聲喧嘩,造成了許多有形或無形的傷疤,讓主流之外的族群更加難以為自己發聲。

然而,書中並未見到作者為弱勢族群大聲疾呼,或是痛訴族群文化消失的悲慘,而是以非寫實的筆法、平靜的語調訴說著在這塊土地上的異議與歷史,例如:張學良事件、比來事件。又或者,置入莫拉克颱風,由瓦旦緩緩道出山坡地開發的歷史脈絡與當代的問題,例如:對清朝而言,沈葆楨、劉銘傳是正面積極的「開山撫番」;但對原住民而言,清朝政府只是劊子手,掠奪原住民的土地,用槍砲安撫原住民。因此,當日本人又要再度掠奪山林的資源,原住民又怎麼能夠不反抗?這些看似輕描淡寫的敘述或詰問,其實是作者提出的靈魂拷問。

執政者的德政或蠻橫,透過不同的觀看視角切入,讓事件的面貌能夠更完整的被呈現。而虛構的小說與史實的編織,則讓讀者進一步獨立反思,才能在主流的敘事角度之外打開更多的思考可能。

因此,我們也發現,面對眾多複雜錯綜的歷史脈絡下所帶來的難題,書中並未給予唯一正解;而是透過作者的書寫與讀者的閱讀,不斷的打開辯證與思考的空間,讓這些塵封已久的歷史記憶再度浮現,也時時提醒並鞭笞著我們,要為這塊土地保留最大的尊嚴與最豐富的多元性。

二、心得儲思盆

陳妍熹:《山鏡》中的人物關係錯綜複雜,每個人物內心的想法和慾望都被山映照出來。

小張,有著相當複雜的人際關係。首先,慕伊不是他這輩子最愛的女人,因為小張在熱烈追求後馬上將她拋棄,讓慕伊傷心過度,因此選擇在水中放棄自己的生命。見到慕伊的屍體後,小張才開始意識到自己的錯誤並陷入一生的懊悔中。

慕伊也是小張好朋友伍拜的妹妹,慕伊的死亡一度讓伍拜非常氣小張,但隨著時間的流逝,伍拜也漸漸理解那是慕伊自己的選擇,是他的妹妹所選擇的人生。

比黛,她是小張的小女兒,在小張最後一次離開家之前,兩人的爭執為比黛留下了無法挽回的遺憾。而在對小張的追思之旅中,瞭解了更多事的比黛逐漸拼湊出了故事全貌,對於過去那些模糊的記憶與心情,有了更深的理解。

娜高,她是小張的第三任妻子,在遇到小張之前,娜高對原住民身分的自卑一直縈繞心頭,但小張對原住民文化的熱愛治癒了娜高。而對小張的追思之旅,也讓娜高重新開啟了審視自己生命的旅程。

瓦旦,他跟小張、伍拜是好朋友,而且一直暗戀慕伊,慕伊死亡之後,他對小張的憤怒更甚於伍拜。看遍度假村興衰的瓦旦,也看盡了人性的幽微,也是最懂山的人。

許汝方:相思樹承載著過往的故事,象徵著時間的延續與生命的韌性。

在《山鏡》小說裡所有事物圍繞著白蘭山莊的相思樹。這棵樹不僅是場景中的重要元素,更成為貫穿整個故事的象徵,承載著角色們的記憶、情感與命運。為什麼我會覺得相思樹是貫穿整個故事的象徵呢?因為書中角色之間的關係就像樹的根部一樣錯綜複雜。

相思樹不僅是一種植物,更是一種情感的象徵,代表著回憶與不滅的連繫。在小說中,相思樹和小張的過去息息相關,成為連結過去與現在的重要關鍵。

相思樹在小說中也代表了等待與思念。它見證了角色們的相遇與離別。在白蘭山莊內的這棵樹,彷彿是一座時光的標誌,無論世事如何變遷,它始終屹立不搖,見證著人們的悲歡離合,也是最佳的歷史見證者。

對小張而言,相思樹是一段美好記憶的載體,這或許也是為什麼,小張在生命的最後,會選擇以自然的方式讓自己永遠的留在白蘭山莊的相思樹上。

楊予岑:《山鏡》這本小說中提及了族群歧視的議題,值得我們仔細反思。

《山鏡》作者透過描寫角色的經歷,展現不同族群之間的矛盾和誤解,例如:原住民都很會唱歌、膚色比較黑、眼睛都很大等;或者是,「工作機會上的不平等」,例如:瓦旦擁有豐富的山林的知識,但是當他在找工作的時候,這些技能卻如同無用之物般,最後只能做勞力活的工作,如建築工地工人。那些工作通常危險性較高、薪資低,工作也不穩定,自然也就讓原住民成為社會上的弱勢族群。

另外,小說中也描繪了山區保留地的問題。由於原住民的領地大多都是山地,所以自然資源很豐富,然而也因此成為了政府或商人所覬覦的開發目標,例如:觀光業、伐木業、礦業的開採等等。

讀了《山鏡》後,我發覺到人們習慣從自己的角度去評判跟自己不同的文化,甚至替不同於自己的觀點貼上刻板印象的標籤,忽略了不同族群的歷史、文化及重要性。《山鏡》讓我開始有意識的思考,如何在多元社會中建立真正的平等與尊重。我們也可以從小說中發現,有些人選擇對抗,而有些人則試著透過理解與交流來化解衝突。這讓我體會到:解決族群歧視的前提是「共存」,而關鍵在於「溝通」。當我們願意放下偏見,認真傾聽不同族群的故事,才能真正跨越心中的那道牆。

三、回顧與期待

(一)讓文學的光帶領我們走向遠方

文|謝雨廷老師

從113年9月到114年2月,半年,不長不短,是六分之一的高中時光,滿懷期待的帶著學生參與國藝會的「文學青年培養皿」計畫,將《山鏡》融入課程中,除了增加內容的豐富度,更提供學生家族書寫的範本。

教師先以《山鏡》為核心,帶著學生共讀、討論;接著,完成每週心得撰寫。不過,由於文本的時間脈絡、事件順序,或是人物發展均交錯進行;因此,課程設計之初便有所顧慮,學生在閱讀上,定然會發生時空錯亂或是人物混淆的問題,造成閱讀上的不良體驗。因此,如何讓學生能夠順利的按照進度獨立閱讀與思考,勢必得為學生搭建閱讀鷹架。

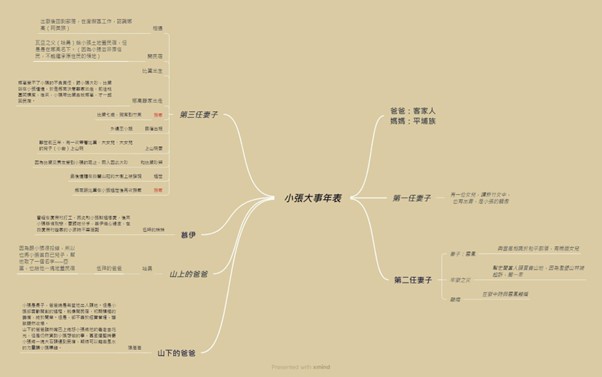

因此,教師先以心智圖為媒介,介紹小說裡的三大家族(小張、伍拜、瓦旦)及人物關係網絡,並說明故事發展支線。同時,也請學生每週撰寫百字閱讀心得,上傳至Padlet。透過Padlet,教師也能夠確實掌握學生的閱讀狀態。

授課過程中,教師透過五大角色的大事年表(如下圖),分別以「小張」、「瓦旦」、「伍拜與慕伊」、「殺手」、「娜高」為出發點,為每位角色詳細列出各自的大事年表紀錄,讓同學們能夠更完整的擘劃出小說中人物與事件的關係地圖,理解角色內心的轉折與困境;教師並在課堂上以「事實性問題」、「概念性問題」進行提問討論,藉此說明文本中的各時代背景、事件脈絡,例如:山地遊樂區及民宿的興起。同時,也讓教師能夠就所衍生的社會議題進行補充說明,例如:莫拉克風災、張學良事件、原住民保留地等。

這個閱讀討論的過程,主要想讓學生了解「個人—社會—時代」其實是個三位一體、密不可分的關係網絡。如同冰山理論般,透過共讀文本,從看似微小的個人事件,到進一步探究其背後的社會議題與時代脈動,打開宏觀視角的深度與廣度。

第二階段配合台北國際書展的「青春短講」活動,讓學生練習將《山鏡》的心得文字化為語言,搭配簡報,表達出更深刻動人的五分鐘演說。幸而同學們在練習的過程中,均展現了高度積極的意願,透過一次次的練習、修正、再練習;從陌生到熟悉,從青澀到坦率,最後能夠站在書展會場的舞台,對著台下所有的觀眾分享讀書心得;相信現場的掌聲是最棒的肯定。此刻,同學終於可以自信的對自己說,並未辜負額外的練習時光。

對教師而言,在教學現場,每天都充滿了不一樣的教學挑戰,AI時代下科技浪潮席捲而來,在運用AI協助教學的同時,如何讓同學不忘翻開紙本書那一份純粹的閱讀樂趣,我想是一件比傳遞知識更重要的事。慶幸的是,我們有一群願意共同努力完成任務的夥伴,圖書館、雲端教室、Line群組、書展的「藍沙龍」會場都留下了我們努力與歡笑的痕跡。在遇到困難時,能夠互相討論、提供建議、彼此打氣、善意提醒,才能在最終畫下趨近完美的句點,這段時光,就如同是成長過程中一段精彩的閱讀旅行。也期許彼此,未來,讓我們帶著這份旅行中獲得的養分,往更廣闊的文學世界前進。

(二)感謝與期許

文|張高傑老師

去年經由鍾理和文教基金會專職人員的引介,獲知國藝會欲尋求旗美地區高中教師合作課程,協助青少年閱讀教育推廣。此為「文學青年培養皿」計畫,媒合獲得國藝會文學類出版補助之作品,與高中端第一線教師進行課程開發,以「尋找下一個世代的讀者/創作者」為宗旨,期能藉此為青年世代共同擘劃一畝文學花田,培力青年世代的文學內涵,讓「閱讀力&創造力」提升。

此計畫是由國藝會提供文學類出版補助書籍,授課教師透過文本閱讀、課堂討論、校外教學等各種「培養皿」形式,提供學生豐富的文學環境,讓青年世代藉此接觸不同型態的作品。在同儕學習、教師引導、課後反思等各方刺激下,激發創作潛能、提升閱讀興趣、促進人文素養。經由多元化的課程設計和教學安排,讓同學有機會透過閱讀的文本來檢視自己的生命與處境。

我們從國藝會書單當中,挑選了《山鏡》這本書,因為這本小說以新竹為主要的場景,涵蓋了原住民、客家、閩南等族群的互動,跟我們規劃結合的家族史課程較為貼近。作者張郅忻以鏡為喻,刻畫圍繞山而生的小人物生存史,也試圖從在地的角度,描繪新竹五峰鄉不同族群長久以來共生的樣貌。作者實際走訪竹東五峰、六龜、台東和花蓮的屋拉力部落,並採訪相關的人物,使故事的人物塑造與背景都更加立體。她把山視為一面鏡子,折射出不同的面相,勾勒出依附其中生活的人們,各種愛恨情仇,也反映出人性的深層慾望、矛盾與掙扎,更顯現人的渺小與無奈。

課程規劃一方面帶學生透過閱讀文本了解作者想要傳達的理念,另一方面也教導學生如何進行家族史的訪談整理與撰寫,並且安排了鍾理和紀念館、「香蕉與黑膠」民宿校外教學,主要是讓同學透過兩個家族故事,作為撰寫自身家族史的參考。國藝會安排了一次到校觀課,透過與授課教師充分「討論及陪伴」的行政協作,提供協力需求。

本計畫也結合了台北國際書展,辦理「青春短講」作為成果發表,審酌同學的意願及能力,選拔三位代表參加。師生們花費了許多時間進行前置的討論及演練。發表當日,承辦工作人員整體流程規劃詳盡,向陽老師主持流暢,整個發表時間掌控得非常精準。本校講題「人類雙腳所踏都是故鄉——讀《山鏡》」,以家族史串聯台灣多元族群文化與歷史,學生們透過五分鐘精采短講,分享她們閱讀《山鏡》一書的讀後心得與反思。

整個計畫執行過程中,看到學生閱讀文本後的感受、撰寫自身家族故事的豐富流暢、成果公開發表的成長進步,身為老師感到開心並有成就感。感謝國藝會的「文學青年培養皿」計畫,在出版品式微、學生普遍不愛閱讀的時代中,不啻是試圖提振年輕人閱讀習慣的一帖良方。