31

指導教師:江嘉麒老師

閱讀文本:丁威仁《編年台北》

第一次接觸《編年台北》這本書是被它獨特的外觀所吸引,以年代為頁碼,連續不斷的頁面,就如同不斷的時間之河一般,沉澱著一樁樁那個年代的歷史事件,在時間的洪流中,我們更看到了那對於自身的啟發……

在課程中閱讀了丁威仁的這本詩集以後,我們一起進行了以下的「創作揪團練」:

團主:江嘉麒

團練題目:從時間到空間

【Step1】尋找可呈現《編年台北》一書任意詩句的場景

【Step2】拍照並將文句融合在照片中

【Step3】接續寫下80至100字閱讀《編年台北》與本首詩的感想

團練例

江嘉麒

翻開1986〈快樂天堂〉所記,那一年的我尚稱稚幼,遙遠年代的記憶早已在時間之流中消逝,然而當我看到「理想來自於信仰,苦難也泛出波光」的詩句時,還是不由得有所感觸——我們不都是克服著一次次的考驗,堅定前行嗎!

團練成果

胡宸豪

閱讀1945〈空襲度量衡〉所記,戰爭的殘酷造成經歷過的人無法抹滅的記憶,當我看到「砲響像是燃放爆竹的節慶/卻炸出了無家可歸的/腳印……」的詩句時,讓我感覺這件事就好比牆壁上的裂痕,深刻烙印,無法修復。

黃宥寧

翻開1952〈我城〉所記,雖然那年我尚未出生,但從歷史課中所學的內容全都湧上心頭,當我看到「勝者把條約劃在路面/像模糊的斑馬線」的詩句時,深有所感觸——雖然我沒經歷過那時發生的事,但在作者的編寫下,歷史場景彷彿能顯現於眼前。此詩反映出了冷戰背景下的國際政治博弈,《中日和平條約》的簽訂為中華民國爭取了國際地位與外交利益,卻也讓中華民國主權問題留下了不確定性。

李秉鴻

翻開1953〈染血的譯筆〉所記,當時我尚未誕生,遙遠的年代只還存儲於那些老一輩的耳中,慢慢的被時間給打磨著直到消逝,當我看見「詞條,每一頁都沾有陰乾的血跡」的詩句時,心中的感慨油然而生,先人們勇敢的反抗,誕生了我們難得且可貴的自由。當今的我們是如此的奔放,戒嚴時的苦澀也只有當時的人以及無辜的亡靈所知吧。

林定誼

翻開1965〈杜魯門的惡言〉所記,當年我尚未出生,但是同一土地上有著不同的記憶,「我們以黃昏丈量步道/與鞋面的距離/想起穿著麵粉袋內褲的/光陰」,而我想到在這黃昏下的幾年前我也有著美好的童年。

吳苡岑

當我翻開1969〈台蕉的演義〉時,能感受到當時農民在生活苦難下的辛勞,在這首詩,香蕉不僅僅代表著水果,更是象徵著在那個年代下因為進出口的原因被削價嚴重,為了爭取權益的動力。時間不只在蕉皮上留下刻度,也在日後人們的記憶裡留下此刻的「戰爭」,這場價格與品質的戰爭。

陳姿穎

當我翻開1972〈斷交的時序〉所記,那一年我雖還沒出生,但離我出生時,說遠也不遠,說近也不算近。然而當我看到「時間是冷淡的筆錄,充斥著離去與卑微」的詩句時,還是讓我有所感觸——時間是不會因為我們的離去而停止的,時間總是悄悄的溜走了。真忍不住感嘆如詩人所說的時間的冷淡!

吳禹彤

翻開1973〈關於島嶼〉所記,映入眼簾的是一行行優美的詞句,當我看到「蟬從火中蛻變,鏡花也並非水月」,一瞬間我彷彿也身處在雲門舞集的舞台上,將自己苦練已久的成果用這幾分鐘傾盡全力展現。他們可能從好幾個月甚至一年前就在準備這次的表演,苦練多年,從基本功、再到站上台,一路走來所有的苦和累都化作這場表演,深深地刻在每個觀眾心中。《編年台北》這本書書寫的不只是簡單的歷史,更是這片土地上的人們一路走來的心血跟台灣產業的進步。

郭思余

映入眼簾的為1975〈微風往事〉所記,那一年我尚未出生,長輩的記憶也隨著時間的洪流沖刷而消逝,然而當我看見「風告訴我,想把春水叫寒」的詩句時,還是不由得感觸:春水的溫暖是否能照耀到心底的那一抹寒冷之地?

陳弈辰

翻開1977年的〈我不關心你的死〉,那一年我雖未出生,然而看到「山中濃霧,你蝸居於優雅的宅第/把某夫人的輪廓塗上工筆的/光暈」的詩句時,還是不由得有了些許感觸——彷彿自身是一位藝術家,隱居在深山的宅第中,思念著遠方的親人,並在畫布上繪畫著我的思念。

黃為真

翻開1978年〈偏安的預言〉,「而新皇開放了觀光/打開通往世界的落地窗/除了敵營,或者僞區/這世界的文化將成為存底的/外匯,逐步買進自由的/天色或星象」,我感受到的不是歷史的莊嚴,而是原本寧靜的古老景象被人潮和紀念品店包圍,每一個角落都似乎在賣著歷史。文化變成了可以打包帶走的商品,原本的光輝漸漸被現代的喧鬧吞沒。這裡不再只有過去的故事,更多的是與現代消費主義的結合,讓古老的美變得有些模糊。而交換的,是自由,還是記憶的碎片?

彭榆晴

翻開1981〈眠る盃〉,詩中那句「一邊遷徙一邊於一座充滿秘密的/狗屋,豎起耳朵等新的命運」讓我不由得想起自己曾舉家搬遷至中國大陸重慶市的過往,那時的我又何嘗不是在等待著屬於我的全新的命運呢?

許甯甯

1984年〈懶人的M〉這首詩以麥當勞引進台灣一事為背景,展現了現代人對方便與快樂的依賴,同時隱喻了內在的空虛與喪失的獨特性。在快速的城市節奏中,我們追求便利卻忽視了手作與傳統的溫度,彷彿在咀嚼著後現代的荒涼與迷惘,詩中充滿深刻的反思。

賴沂芸

翻開1985〈煮一碗麵〉所記,那年我尚未出生,但詩中所記的內容卻與我的生活有著些許的關聯。雖然無法看見作家當時的那碗麵,但在文字的力量下,我的腦海裡卻浮現了那碗麵的樣子。或許是令人驚豔的一碗麵,無論是口感或調味。吃飽後的心情肯定也會是滿足又幸福。

匡荃秀

翻開1987〈解嚴的動詞〉所記時,看到解嚴兩字,就想起歷史課本上在戒嚴時期被白白犧牲的人民,他們等不到解嚴。但是新一代的我們卻可以擁有自由的環境。當我看到「影子也必須繼續行走於/蜿蜒的小路,但我們已在/新鮮的空氣裡/長成大樹」的詩句時,心裡充滿著感恩。

黃芷瑩

翻開1988年〈反核的農運〉,這篇透過遊行及反核等詞彙描繪了群眾走上街頭表達訴求的畫面,讓人感受到社會運動的力量與堅持。我特別喜歡詩中對「我們牽手」的描寫,這象徵了團結與不放棄的信念。這首詩不僅是對歷史事件的紀錄,更讓讀者感受到社會運動背後的情感與意志。

徐子涵

翻開1989年〈逆風的苦行〉,閱讀到「你把民主折成紙鶴」這段詩句,將民主比喻為紙鶴。紙鶴很脆弱,有暗示民主理念易受攻擊的感覺,對我來說,紙鶴也很常被當成祈願和平與幸福的象徵,而在此紙鶴更像自由的指引者、承載者,因為它的翅膀很輕,也很堅韌。

潘煒勛

翻開1990〈野百合的和弦〉所記,革命先烈的英勇事蹟已被記錄在歷史的洪流之上,讓我這2008才問世的小毛頭能夠了解其中之艱辛,而當我看到「或是睡前讓兩雙襪子排成一列」的詩句時,我深刻的體悟到要上街抗議前的未知和做足準備。

鄭安芸

翻開1991〈無辜時代〉,那是看似完美、實則需要被修理的一年,《動員戡亂時期臨時條款》廢止,可人民的痛苦記憶並沒有消失。那些年政府對人民的種種施壓,並不是廢止條款就能撫平民心。1991年的我還在天堂排隊等待降臨到這個世界,僅透過此詩,就能讓我感受到當時人民的無辜、心酸,「街頭充滿侵權的戰事」,即使條款廢止,這個社會不還是充滿著不公嗎?

徐于媗

翻開1992年〈炸彈的品種〉,那一年的台北是不平靜的,麥當勞炸彈案在那時轟動了整個社會,然而隨著時間的流逝,這個事件也逐漸被人遺忘,而我也是看到這篇詩才知道。就像這句「以舊相片裡的風景/哀悼那些往日」一樣,許多事情都會淹沒在名為時間的海裡,而我們只能透過過去的新聞、報紙等來追溯那些過往。

陳宣羽

翻開1995〈圓桌上的敘述學〉,以台北為主軸,再用本篇的主題「圓桌」來深入探討台北的文化、交通、街景,台北的複雜多元都被作者完整的寫進了本篇詩文裡面。而在詩中提到的「花」,我認為是代表著美好生命力的象徵,與台北的繁雜形成一個強烈的對比。

劉羽倢

當翻開1999〈許願〉所記,年幼的我,看著時代久遠的文章,忽然瞄到一句「雲彩變成廢墟/博士的家像是煙花」,讓我不禁感嘆。一場921大地震,讓許多人被掩埋在瓦礫堆裡,無法倖存,如詩句裡所說「這裏不是/烏托邦,不是桃花源」,不存在美好的世界,因此,我希望沒有這場地震的發生。

黃語芯

翻開2001〈我曾掀起的裙擺〉所記,在那年,公娼館正在走入歷史,當我看到「那些陰暗的空間仍被剝削/潮濕的總是局部」,才知道原來那時的人也是多麼的無助、多麼的渴望歷史的保留,但卻被一些有心人士給剝削了,而這首詩有許多生動的譬喻帶給讀者不同的解讀方式。

賴以倢

翻開2005年〈炸彈的主權〉,談的是白米炸彈客,我卻聯想到那一頁在燦爛的陽光下,稻田與玉米田交織成一幅生機盎然的畫面,綠意與金黃交錯,象徵著大地的豐饒。農人辛勤耕作,穿梭在田間,忙碌的身影象徵著他們對土地的愛與奉獻。每一粒稻米、每一根玉米都是勞動的成果,當豐收的時刻來臨,洋溢與滿足的喜悅寫在臉上。這不僅是大自然的力量,也是勤勞與汗水孕育的成果,映照出生命與希望的力量。

侯佳佩

翻開2007〈送妳坐高鐵〉所記,看見「詩集裡,這是唯一的愛情/送妳坐高鐵」詩句時,感觸特別加倍,這讓我聯想到兩人依依不捨的道別,看著高鐵遠去,牽掛越拉越長,卻只能等待下次的見面。我也透過《編年台北》的許多詩裡感受到許多情感,每個年代的意義都不同,發生許多事情,讓我能感受到作者所抒發的內心想法。

丁彥瑋

翻開2014〈我思索著〉所記,太陽花學運那時我才四、五歲,但當我漸漸長大後對公民議題開始有關注,平常在我印象中,社會運動都難免有一種激進的感覺,當我看到「我思索著,沒有任何怒意」我才了解有時候愈要衝動,就要愈冷靜,就像青春期的我們一樣。

彭家靖

翻開2015〈捨身的機翼〉所記,十年前,我還小,對生命的脆弱與災難的沉重毫無概念。如今讀到2015年那場空難的記錄,詩中「母親的眼淚比血更紅」的句子,讓我深刻感受到災難背後的無奈與哀痛。夕陽就好像母親的眼淚!夕陽間的劃痕就像是那台飛機滑過去似的。

黃思昀

翻開2016〈天堂的孩子〉所記,那一年的我尚稱稚幼,稍久以前的記憶早已在時間之流中沖刷淡去,然而當我看到「我們揮手向早逝的年華道別/沿路把雲彩疊在街頭」的詩句時,還是不由得有所感觸——向可貴的生命揮手告別實在艱難,但世事匆匆,我們總該重新振作面對這紛擾的世間,將滿載的憂傷藏進心底,迎向光亮。

黃奕晴

翻開2017〈那個男孩〉,剛看到這首詩的時候,馬上讓我回想起通過同性婚姻合法的那天:同性戀者從不太被社會價值觀所接受,到已經可以合法結婚,他們在這中間是做了多少努力,經過多少次失敗,最後才被大眾所接受,甚至受法律保障,這一切真的是得來不易!

黃千紜

翻開2018年〈認.同〉的那一頁,令我想起了那年的我七歲,還記得阿公在家裡看電視,而我在旁邊玩玩具,依稀聽到新聞播報台灣首度有公投案通過,我還問媽媽公投是什麼,媽媽解釋了半天我還是聽不懂,只知道公投好像是很重要的事情。直到我看《編年台北》時翻到了這一頁,我才深刻的感受到了原來2018年首度通過公投案對台灣的影響真的很大,可以讓政策更貼近民意,也讓民眾有更多參與政治的機會,讓台灣變得更好,讓整片天空看起來更美麗。

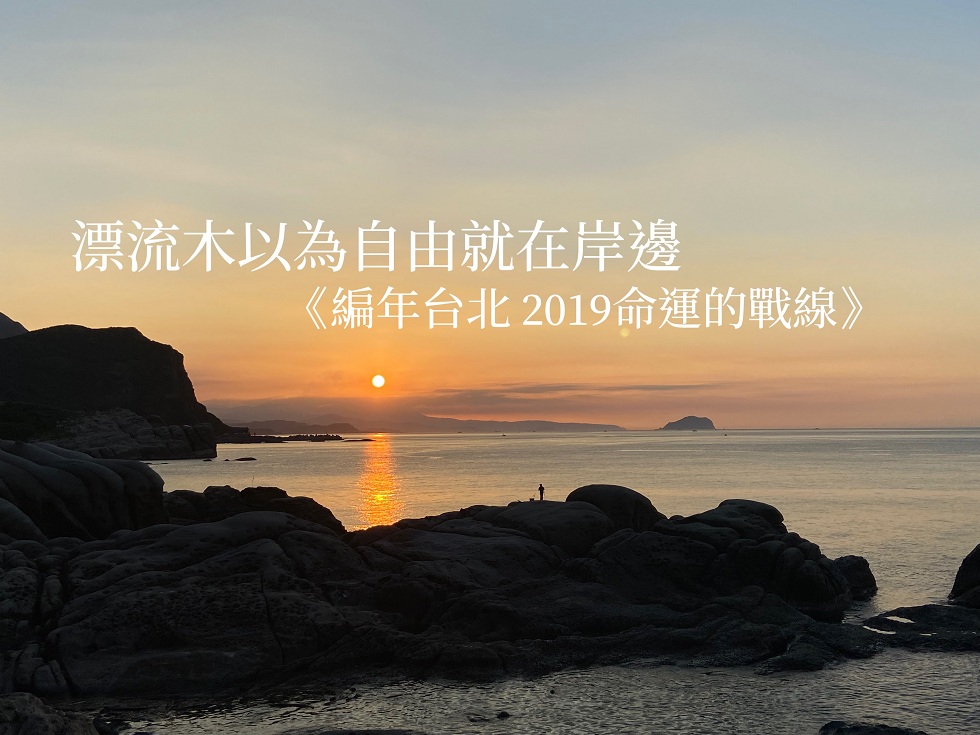

盧毓潔

2019〈命運的戰線〉讓我想起當年鬧得沸沸騰騰的事件,雖然當時的我年紀小,可能還不理解這件事情跟我們有什麼關係,但就和「漂流木以為自由就在岸邊」的詩句一樣,因為現在的生活讓我們忘了這個世界的不公平。