31

* 獻給賦予我啟發以及在精神上不斷陪伴著我的小石頭

正如每件藝術作品都清晰地顯示出它是某人所做的一樣;但這並不屬於故事形成的方式。一個真實故事和一個虛構故事的區別,恰恰在於後者是被「製造」出來的而前者根本不是。只要我們生活著,就必然捲入的真實故事,既沒有可見的作者,也沒有不可見的作者,因為它根本不能被製造。

——漢娜.鄂蘭《人的境況》

那天揭幕儀式

「阿瑪目1,妳很溫柔,但妳蓋的房子不是他們想要的。」吉拉米代永豐國小正舉辦實驗小學揭幕儀式,阿瑪目臉上洋溢起許久不見的快樂光彩,一夜沒睡的倦意拋至腦後,她熱烈地將部落的瑪目2擁抱入懷,那個賜予她部落名的人,還有教她怎麼把像纜繩一樣長的黃藤劈成四半。不曉得是因為歡騰的空氣形成了遮罩,使話語被消音,還是風正巧從她的耳邊吹過,阿瑪目似乎沒有聽到瑪目對她說的話。

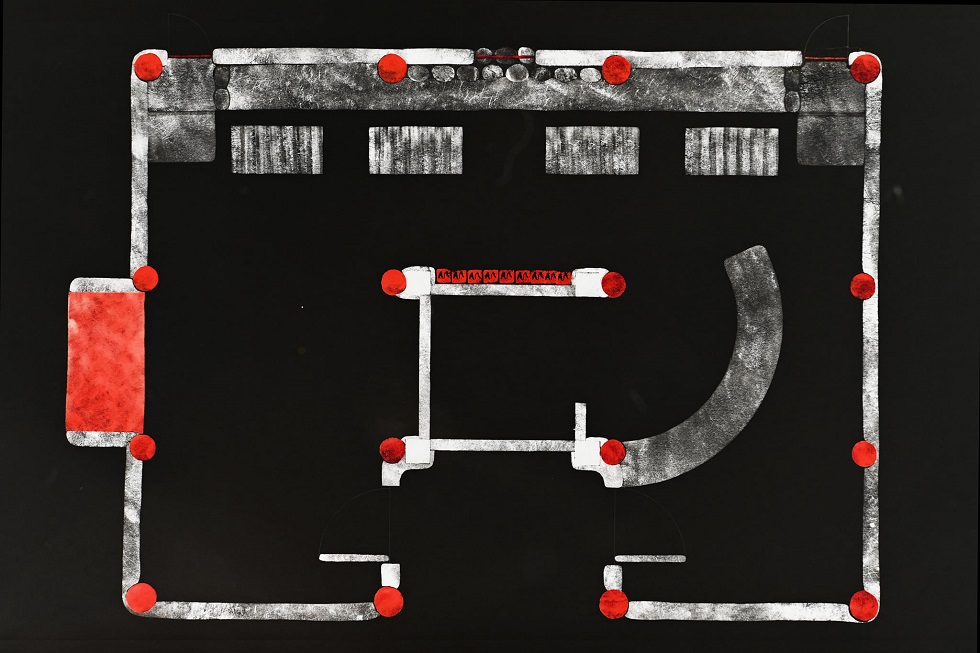

有著羽毛披領和黑白相間護腿纏布的學生代表,引貴賓穿越露天台階來到傳統屋前的立柱,字字清明地,介紹刻劃著族人八個年齡階級象徵的浮雕;立柱上拿著弓箭的Lastink蜷曲光滑油亮的身軀,打算對儀式充耳不聞。在芋頭葉造型穹頂的集會所,頭目已不見平日工班模樣,換上一身豔紅色的長袍,頭戴羽冠,面朝東方翕動著嘴巴用族語向神靈祈福表示感謝;頭目的閩南話講得和族語一樣流利,在這種官方儀式上,他的華語程度也足夠派上用場。旁邊是校長,白色襯衫上的每一枚鈕扣都跟他一樣謙虛謹慎。漫長的十個月來,他們二人都在等待這刻來臨。特別是校長,他感覺到自己在這場儀式後會被校園教職員們重新接納為一份子或一員而鬆開了胸廓。自從找來部落工班在學校打造兩座傳統屋,獲得教育部原住民重點學校新校園運動第一級獎金,而開啟了這個破天荒的16項結合部落傳統建築樣式和自然建築工法的建設計畫,他就時常烏煙瘴氣地在校園裡打轉,而且沒有再和妻子同床共枕過。

校長自幼接受漢人教育,直到進入公職,在他腳踏實地的日子裡,那隱隱約約躲藏在深處的暗影逐漸由濃轉淡,取而代之的,是在一種模糊的感知中不斷擴張的自覺:反覆臨摹那失落的神廟,讓奉獻於活得更像「原住民」這樣的使命經久保持重量,暗影就會消失,或是淡得察覺不到。剛上任時,永豐國小正面臨人口流失學生銳減的處境,試圖轉型為實驗小學以跨區招生,獲得新校園運動首獎不僅為功績卓累的學校再添一項殊榮,也為轉型的工程拉開序幕;然而五百萬獎金彷彿未得到祖靈的祝福,從天而降的莫大阻礙,迫使工程一再延後,疫情,更加劇了他和校園、部落的緊張關係。

中央和地方代表依序上場致詞,彷彿這是他們豐收的一天。他們站立的集會所還聞得到趕工留下來的濃厚石灰泥氣味。

不是在集會所的喧騰中,而是在這裡,志工們或三或兩坐在一起,或獨自在帳篷裡沉沉睡去。昨夜眾人守著最後一項工程挑燈夜戰,高高的鷹架上好幾隻手跟著阿瑪目,抓起石灰泥奮力往牆上壓得踏實,其他人則靜默守候,即便幫不上忙也不會掉頭離開,如果可以的話,會把樂器全部搬過來這裡加持,但他們怕吵醒對街的客家人。阿瑪目的決心堅硬,但一碰就碎,好在有不少人願意為她兩肋插刀。星空下鱉溪逕自平靜地流淌,所有吉哈拉艾的灰背櫟,山黃梔,鳳尾蕨,還有最普通的白色蒲公英都在祈禱,願黎明前順利完工。

以夢為名的召集令

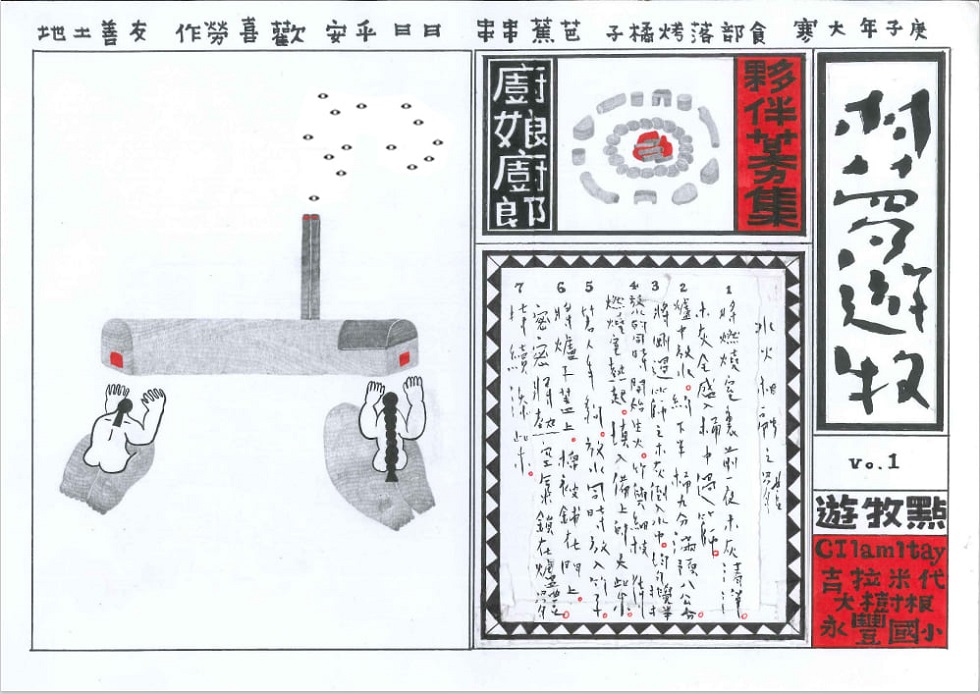

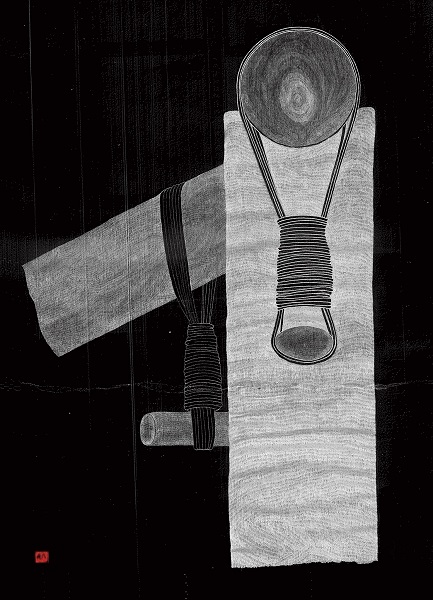

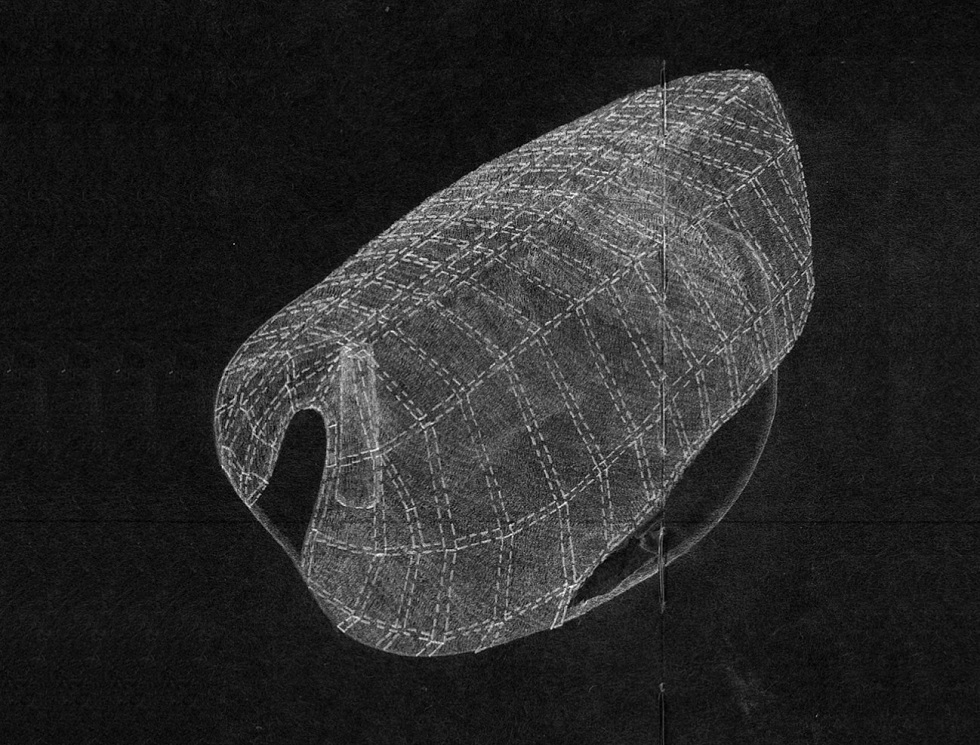

時間來到2020年的11月。以「村夢遊牧」為名的「新校園運動×自然建築計畫」在臉書上公開徵求協力造屋的夥伴。阿瑪目是自然建築的實踐者、舞踏家、藝術家、夢境製造者,她為這個建築計畫所畫的圖不能說是設計圖而已,更不是工程圖,它是如《去往第九王國》3的尋根之旅。巨輪轉動著王國地圖裡收錄的角色與各式幾何形態,白線勾勒出的土屋和泥人從漆黑的背景中紛沓而至,畫框外似乎還有取之不盡的東西。和這些她發布在臉書徵人啟示的圖像一樣,同樣具敘事力量的是阿瑪目此刻所擁有的感覺;當她初次來到部落,清晨中在公車亭裡朦朧醒來,一切映入眼簾中的事物,不由自主地在行動的先兆和預視中都形成了作用。比如對遇見一張赤裸裸面孔的敬畏,或者對層層山巒那夢幻般藍色的陶醉,甚或只是對「我在」的信仰;當仰望著部落工班以九芎和黃藤打造的那兩座傳統屋:adawang4和廚房,她就許願將自己奉獻給這個計畫。是的,只有當史詩般夢想的感官性使這位睡眠者激情滿懷時,她的設計圖才得以變得純潔如畫。

部落協會理事長吧里在早先接下新校園運動的建設案,對一般承包商來說五百萬適宜造車合轍,養活工班是基本道理,蓋出來的東西還要通過教育部委託的專家檢核在美感上是否符合「原住民傳統精神」令這位資深的返鄉青年憂心忡忡,因為他的內心有著更宏大的計畫,不想被常理束縛。刻不容緩的衝動與熱忱會讓原來可能擦身而過的人們落在同一條軌道上,吧里巧遇自然建築實踐者水木,阿瑪目的愛人,二人一拍即合;於是乎,以造夢為名的16項工程計畫展開。村夢遊牧吸引了前前後後共六百多人的志工前往這所部落小學,參與這個不可能的任務。志工補充了夢境,摻和到夢境裡,如果沒有他們作為浪遊者這一角色的停留,交錯、穿插、謝幕,那麼這個舞台,至少那個冬天和夏天的舞台,就會有所缺憾。

水木指點著初來乍到的志工們撿拾生火用的木柴,整地挖溝,理出排水系統,很快地校園後方的竹林裡一落一落的帳篷開始搭了起來。東北季風使得山區整日陰雨綿綿,他們在斜坡上敲入竹節木樁,以防大雨時土石流失。第一晚,竹林裡飄下白色的孢子體,濕潤的微風夾帶著大量的孢子像是一場無聲的雪,覆蓋在帳篷上,堵塞了排水道,螞蟻成群結隊加速穿越地面往樹上爬去,潛於樹葉中來不及醒來的吉丁蟲都被悶死。天亮後,帳篷區像是加蓋上一層白色的華袍,志工們費了一個上午才把它清除。

起先,每日工作項目的分配用丟骰子走步的方式來決定各人的工作安排,黑板上的格子裡寫著廚娘,柴火伕,洗衣人,打掃精靈,建築工人與詩人等等。由於吧里的協會沒有自備工程款以及各種建設所需的設備,無論是志工的飯錢還是攪拌機這一切都需要四處張羅,然而志工們並不曉得這個計劃案殘缺的體質。他們覺得每一件事情都如此新鮮,來到這裡後時間變得特別實在,好像剛入學一樣重新開始學習。晚飯前阿瑪目邀請大夥兒靜心禱告,部落工班需要的施工圖尚未完成,村長屢屢向她要求明確的細部尺寸,對她隨感覺而至的藝術家心靈簡直是橫徵暴斂。

在adawang裡火堆燃燒著,志工們圍繞這團火堆,意識到自己可以好好地放空盯著火焰,擺脫生活中暗潮洶湧的現實,以擁抱某種自由的方法,在這座黃藤與九芎搭建起的傳統屋中,同時間看到了名之為「另一種生活方式」的圖像。他們不是暫離一下又回到正常,沒有留意到自己留下了什麼,他們從勞動與集體生活中感受到美德,並愛上了赤腳走路,重量和血液的溫度,藉由泥土的味道傳遞給心臟。在往後的日子裡,他們在集體的鏡像中練習自我覺察,看到的是同樣的憐惜、這種天真、這種驚奇、這種友誼、這種孤寂;而隨著工程的腳步加劇,離驗收日期愈來愈近,汽水糖的泡沫終於溢出嘴角邊緣。

音樂開始流洩出來,接著響起一陣交纏在一起的音符,協調了每個人不同的心律,Jam5就這樣持續到天亮。一週的體驗到期,不少人選擇繼續留下來加入這個臨時大家庭,接受工作安排,勞動,遊戲,講述自己的來歷,相濡以沫,把某種對未知的追尋更出色地留在記憶裡。最後在一天結束時,返回各自的帳篷中,而這是一個與獵人完全不同的返家。

妳的技術是泥土,我的技術是水泥

一百多年前,若干不同的部落陸續有人從台東海岸和花東縱谷出發,展開翻山越嶺的旅程,沿著秀姑巒溪來到富里平原,再沿著鱉溪抵達這塊位在海岸山脈深處的平坦土地。清澈無暇的溪水對簇擁在石底的溪魚和長途跋涉的拓墾者而言是最好的蜜源。爾後陸續有人遷居此地,形成不同的聚落和氏族,取名為吉拉米代。

3月早晨的陽光還軟綿綿的,從客家人的雜貨舖可以望見斜坡下的校園冒起煮竹爐灶升起的炊煙,吧里遠從都歷載回的茅草在陽光的照耀下閃現出親切的金黃。今天就如其他過去和未來的日子,萬物的型態在朦朧的倦意中逐漸甦醒過來,隨著時間的進程推進變得既清楚又實在,到了夜晚又再次退回混沌之中。在煮竹爐灶添增柴火的當兒,三台水泥攪拌器揚起節奏,將稻殼、黏土和石灰混合成一種說不出顏色,手握起來潮濕而飽滿的東西。臨時焊接場的旁邊,頭目專心致志在測量手中的物質,他很熟悉這個形狀擁有的特性和阻力,還有七里香的紋路、它的花紋、它的芬芳,待土廁所的樑柱立好,他手上的木榫就會恰如其分地起到連結和穩固的作用,接著再用藤緊緊地纏繞去保護。跟林務局採購來的柳杉已在志工不計烈日曝曬的折磨下,一刀一刀地除去了外表粗糙的皮,色如處子般橫躺在泥地上。另一小隊在太陽高高升起前驅車往鱉溪採集所需要的石頭,「越圓越好」,阿瑪目送行前這樣囑咐。

在adawang裡,篝火沒有止息過,一壺燒開的水變成細小的分子向櫛比鱗次的黃藤屋頂奔騰而去,此時的黃藤已被熏成焦糖蠟色,水氣和真菌都難以再侵入其孔隙。水木敞開柔和的嗓音,向圍坐在篝火邊新來的志工說明竹夾泥牆的設計原理;此時場外揮汗如雨的老夥伴們已形成一批核心成員,能夠指導新來的志工迅速與工作接軌。如經驗老到的捏陶者,憑藉雙手可以感受土團的含水量是否恰到好處,夯土扎實地幾乎沒有空隙,乾縮後的土牆光滑如鞣製的皮革般沒有一絲裂痕。關於綁藤,綁茅草,子母構造的竹瓦鋪設等等,即使進度看來讓人脊椎發涼,水木依然堅持著在集體勞動中個人性必要被尊重的信念,讓志工選擇自己想要參與的工作,並照料每個人都能體驗和學習到不同的工法技術。

全部的人都像螞蟻一樣在勞動,村長則早一步離開。和阿瑪目之間的衝突與嫌隙與日俱增,他嫌麻煩來到這裡,面對他無法理解的思維。村長年事已高,從工人小伙子做到眼珠泛黃的老人,在都市打滾了一輩子見多了忘恩負義,他變得鐵石心腸。就像手下工班的其他男人一樣,自小離開部落,遠離了空氣,土地和樹林中時間微粒斑斕的變化,踏進由玻璃和鋼鐵組構的城市,在噪音和人群中,迎來的是可能的朋友也是可能的敵人。多年過去以後,從甦醒到睡眠時分,他若明若暗的情感悄然無聲地滑向兩個極端:要麼暴跳如雷;要麼痛快喝酒。曾經的小伙子發現以這種方式活著要舒適得多,快捷得多。

這些男人們在漢人的社會中學會了怎麼蓋水泥房子,而且蓋得很有效率。建造的方法是常理與經驗的累積,要知道如何調配出流動性高,靜置後可以均勻固化的水泥,祕訣換來時間,時間就能創造出價值。

和村長激烈地闡明彼此意見後毫無共識,阿瑪目的嘴裡留下苦澀的灼熱,面對行將動筆確認每個物件該有的施工尺寸感到惴惴不安,部落工班早就完成了土廁所灌漿的工程,數量眾多的眼睛都在等著她決定那彷彿行將刻在她墓誌銘上的「數字」。對她而言,眾人是否能理解這些設計背後的「故事」才是攸關緊要的。一隻帶著隱形眼鏡的眼鏡蛇慢條斯理地穿越土廁所前的空地,滑行入灌木叢中,牠的記憶體裡還存留片段失去情境的聲音:

背景到底要到交代到多詳細!——(村長)

原住民風格的。——(校長)

部落教室入口的牌樓以相關的文化意象來做設計。——(校長)

故事跟價錢無關。——(村長)

藝術不能像工程一樣殺豬肉!——(阿瑪目)

為什麼這群人會在這裡,我們在做什麼,這一切都是有關的!——(阿瑪目)

我不要聽故事。——(村長)

妳的技術是泥土,我的技術是水泥,要不要交流一下。——(頭目)

外來者

百萬收割機轟隆隆地駛入吧里的稻田,一邊收割一邊脫粒,稻子裝進艙裡,稻草吐出來,白色的大鳥成群圍繞在收割機行駛過的路線,在草屑中翻找多汁的昆蟲。時間來到6月。阿瑪目想在校園入口處放置猴子浮雕的想法被否決,對部落來說猴子不但是破壞農作物的入侵者,不宜放在校門口,還會影響公路上的行人。沒過幾天,La Fin失蹤了,一行人前往登仙橋在猴群中找到了牠,一隻母猴緊緊摟著只有幼體大小的La Fin,無論怎麼呼喚,猴群們都無動於衷。動物腦海裡的一切不像人說的話那麼嚴密和具體,兩方缺乏有效溝通,錯愛的人們只能眼睜睜任憑La Fin再度變回一隻猴子。

不知道是從什麼時候開始,孩子不再衝著來自法國的志工居伊用英語說「你好!」,然後放聲大笑地一哄而散,他們被要求遠離工地,盡可能不要接觸那些皮膚黝黑,穿著清涼的男男女女。這塊造夢者的大本營,不再讓他們感到好奇,只是戰戰兢兢地。豔陽下兩個光著膀子的志工在理茅草,一縷一縷地用黃藤束在竹條上,另外一組人往候車亭進行柱子的表面碳化,汗水浸透了微薄的上衣。對教師們而言,再次劃為工地的校園跟以往的有點不一樣,那些承包商帶來的年輕人,不修邊幅、浪蕩不羈的模樣游離在正常生活軌道之外;相較於夜晚令人不堪其擾、鬧哄哄的鄰居,白日在恬靜校園裡出沒的陌生面孔引發的是幽微曲折的不安。派駐來的校長承接許多壓力,他感到裡外不是人。某一日,自然科學教師在校園山毛櫸枝葉茂盛的樹影中,撞見一個說了對誰都不好的祕密,幽暗裡被費洛蒙吸引而來的夸父璀灰蝶聚集,震動著的翅膀明晃晃地散落在滿是殼斗的地面上,發黑的殼斗和落葉像蓬鬆的粗毛料地毯,散發出一股發酵後的酸甜氣味。之後謠言還是不脛而走,校長的額頭上冒出一顆斗大的汗珠。

與每一場古老的流行病相似,一開始只有少數死亡的案例,後來死亡人數開始節節攀升,直到消息瞞不住了,疫病正式宣告爆發。教師們目光裡露出提心吊膽的神色,近乎赤裸裸的恐懼,起先提出志工在校園中必須全程帶著口罩,接著還是收起了客套,將心裡的想法付諸實現:在校園裡各處拉起了層層護欄,禁止志工和病毒進入。校長不曉得自己是屬於護欄內的還是護欄外的。疫情持續延燒,志工人流的控管,不得不從只進不出,調整為只出不進。好些人離開了,有人染疫了,老夥伴留了下來,打算陪伴水木和阿瑪目走到最後一刻,即使他們都開始認為這個計畫不可能如期完工。疫情如迷信想像出來的眾多疾病,瀰漫了整個部落,擴散到屋裡的每一件東西,滲透了頭髮和皮膚,鑽進理智的裂口,很快地,部落也禁止志工去到溪邊水源區,他們深怕消息傳出去後,會沒有人願意買部落的米。造夢的大本營——不,校園工地,變成了志工的隔離站。

結束了一日的趕工,adawang裡有八個垂頭喪氣的太陽與九個蒼白的月亮,由於長時間的日曬和勞作,他們失去了神態,只剩一身疼痛的僵硬軀殼,空虛與豐盈相輔相成的比例已嚴重不平衡,週日的傍晚哪裡也不能去,使得這種憂慮和沮喪更加強烈,又跟世界各處一樣,也許不僅僅在這裡。晚飯後他們的脊柱癱軟,彎身入帳篷裡閉上眼睛,髒兮兮的衣服落在草地上,隔日早晨被露水浸濕。每個人都睡著了,帶著各自祕密的夢,夢就像人類一樣,偶爾會相像但從來沒有一模一樣。只有阿瑪目還醒著。

關於夢的一些補遺

吧里已逝的祖母是巫醫,替人治病,在祭儀中擔任祭司,她可以看得到隱藏在現實別處的其餘部分,決定著部落每樣事物的意義和價值,不洩漏天機地,且終身奉獻。從前的豐年祭歷時兩個月,祭司要齋戒還有進行許多繁複的儀式,在吧里十歲的時候,部落的宗教衝突日益升高,豐年祭被縮短為一週,當時信仰基督的頭目最終將祭典停辦,一停就是十年,於是巫醫的傳統就像其他傳統一樣在時代中被任其分解、衰退。吧里深信巫醫會吃掉後代子孫的性命,吸收他們的生命能量,因此他才過得這樣辛苦。被視為落後的部落傳統逐漸消失,或擺在漢人的博物館玻璃箱裡。在吧里來到青壯年的時候,國家要他把靜止封存的記憶看成先前看到的那種鮮明莊重的樣子,或者借屍還魂。重新被找回來的文化變成部落重要的資產,隨著觀光業興起,吧里的童年成為他可以包裝、行銷和自我敘述的圖像。茅草屋可以帶來觀光收益,水泥屋則不行,什麼是符合「原住民傳統精神」的,標準寫在白紙黑字上,吧里也是這場生存遊戲的佼佼者。永豐國小的新校園運動建設完成後,將成為部落觀光收益的重要來源。

而這個雄偉的建造計畫,竟然仰賴在這些無處可去的人身上,他們是地基裡的石頭,黏土裡的石灰。揭幕儀式結束,到了夜晚,月亮開始出來了,每樣東西再次蒙上層層幻覺與暗影。志工和工班們在集會所裡舉辦pakelang6,adawang再次歌舞升騰了起來。

「水木一開始就說,這是一個夢。」志工諦兒說,這個夢最後通過了政府的驗收。志工阿義打算在花蓮找一塊地蓋自己的房子;孟如要跟在這裡認識的男孩一起去美國;爻則說會繼續寫詩。村夢遊牧計畫結束,校園的護欄撤走,志工們一一離去,阿瑪目的心卻還在這裡。即使驗收完畢,她的作品還沒有做完。

阿瑪目對故事、工序和型態的完美追求嚴重拖延了進度,然而她所面臨的種種阻礙,從什麼樣的痛苦開始,卻依然保留著那依然閃耀的開誠。在她創造性心智棲息的諸多地域之中,她總是向內索求、持續考驗內在生活的能耐,還有接受直觀、溫柔及博愛為價值的傾向;她向自然環境與人們進行潛隱交往的敏感性;以及一個運用自我表現的媒介去動員感性、意象與幻想的能力,都是這場夢之可以為真的原因。

眼鏡蛇帶起了眼鏡,小心翼翼地翻出牠記憶體裡的某個單色的、清晰的、深刻的、感性的有氣味的畫面:

在與部落工班和吧里吵得面紅耳赤後,阿瑪目躲進平日蝸居的房間,捧起隨她來到這裡的《靈感散記》嚅動念來:「從人、動物到最小的昆蟲、再下至無限小的存有;乃至於土地、水、樹林、天空——這些統統令人感到壯觀驚奇。蒼穹是最寬闊、最深刻、最迷人的風景,其變化多端,光線色彩的效果都使眼睛愉悅、思想驚訝、讓心靈降伏。而說到那些妄想再現這些直接呈現在他們眼前的一切的藝術家——他們自認如此——竟還不研究這片天空、也不進行試讀、更不願意感覺!我為他們感到可悲,他們都是囚徒——受愚蠢使役的奴隸。」書閉,她眼匡已濕潤,同時也是一種確信,這樣在旁人看來偏離軌道和自我封閉的信念,有益於她周圍的人,如果她不堅持,很多事情並不會發生。是的,那就與人為善吧。

* 本篇文章取材自真實事件,所出現人物皆為化名。雖為「鑿作現實的藝術」專題,卻以虛構為前提進行寫作,是因為我認為虛構是更能接近人類內在真實的途徑,也使得我能自由地表達在吉拉米代村夢遊牧計畫中感受到的一切。特別感謝黃心侃以及他紀錄片團隊夥伴為村夢遊牧所做的影像紀錄,讓我跟隨他的鏡頭經歷到那些未曾參與到的瞬間。

本文作者|郭俞平

從事專職藝術創作,作品涉獵媒材廣泛,今年作品見於「2023綠島人權藝術季——傾聽裂隙的迴聲」、「我們在此相遇」嘉義美術館年度策展。

註1|取名自阿美族語amamu,有輕柔、開心的意思。其發音應更接近「阿瑪謬」,因作者個人喜好而使用「阿瑪目」。

註2|瑪目,mamu,阿美族的親屬稱謂「祖母」。

註3|奧地利作家彼得.漢德克(Peter Handke)於1986年出版的小說作品,虛構了一位德國斯洛維尼亞混血的奧地利人前往共產主義南斯拉夫尋找自我的故事。

註4|adawang指聚結之處,集合的地方,阿美族部落的集會所。不同地方的阿美族給會所的命名也有所不同。

註5|Jam Session的意思是幾個人在沒有預先排練的情況下,在固定的和聲進行中即興演奏,多用於Jazz樂手之間的術語,代替了improvise的意思。

註6|原為祭祀活動,通常在重要活動的末尾舉行,象徵一件事情的結束,新的生活展開。普遍舉辦pakelang有慶功、分享、酬謝親友之內涵。