31

生活在當代已開發國家的我們,一定都會同意孩子們應當是被保護的個體。成人有義務提供他們溫飽、醫療,讓他們享有受教育和遊戲的權利,且不容許任何虐待、剝削和歧視。

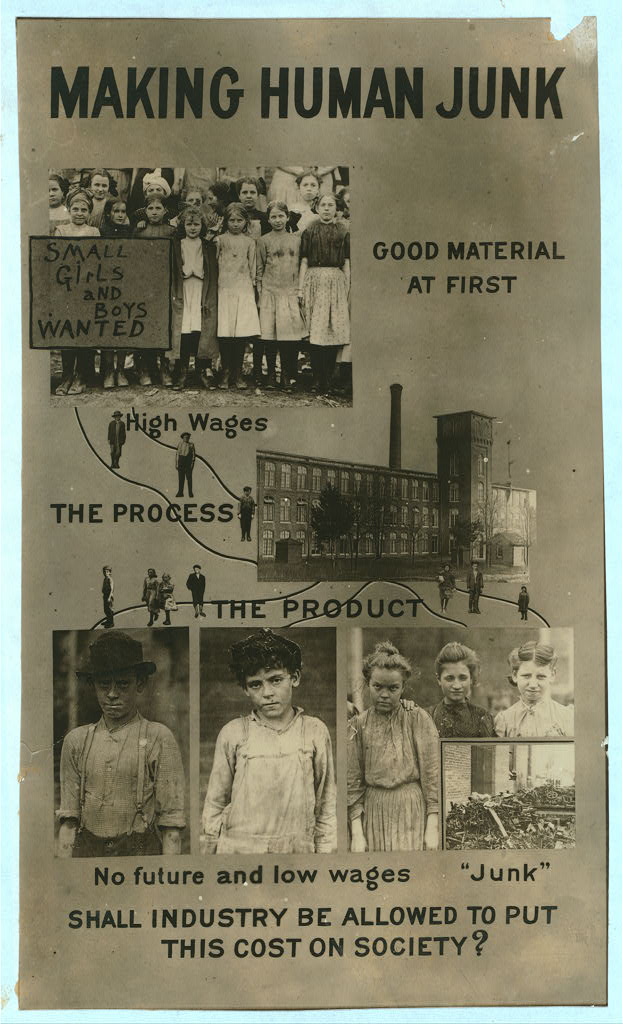

如今我們幾乎不能想像,一個不到十歲、甚至只有五、六歲的孩子,日日夜夜在機械不斷運轉的紡織工廠裡管理機器、清理廢棉,或在高危險的洗選煤礦輸送帶上徒手挑出石塊、忍受被煤塊割傷或吸入大量煤塵,或者是在寒冷碼頭邊為罐頭工廠徒手剝蝦、任憑皮膚紅腫過敏等場景是什麼樣的畫面?更遑論這些孩子每日工作長達12小時,不能上學,被迫站立從事高強度且極艱辛的勞力去換取比成人低廉得多的薪資。

但這在工業革命之後、甚至距今不到一百年前的英美國家,是十分普遍的。路易斯.海因(Lewis Hine)的鏡頭就記錄了這一切,如今當我們想到「童工」,不免就會想起海因所拍攝過的孩子們。

海因的童工照片(從1906開始拍攝,1908年起大量拍攝,持續至1920年代都持續關注),毫無疑問可視為藝術介入社會之經典案例,這些照片的成形出現在上個世紀初、攝影的社會寫實傳統出現的年代,其曾具體促成了美國立法禁止童工。

海因與這些照片的故事如今也已是紀實攝影(Documentary Photography)敘事傳統的重要一環,他們代表著人們曾經相信的事情:照片能夠揭露、照亮都市中那些骯髒貧困的地帶,促進一些政治上的改變。在這條故事線上還有一位前輩是傑柯布.里斯(Jacob Riis),他早幾年出版的《另一半人如何生活》(How the Other Half Lives,1890)一書揭露了紐約下城的貧窮,促使當局的重視與清理。海因的影像立基於此一傳統,相信影像和文字的報導能夠揭發有待改善的群體困境。

在一百多年後的今日,經歷過上世紀後半葉的解構主義與後現代思潮洗禮的我們,攝影已從銀鹽進入數位,且又再快速推進到AI時代,講述一則「紀實攝影」的故事彷彿十分古典且老掉牙。在這時代還有什麼紀實影像是可信的呢?傳統的紀實攝影因過度相信「真實」與「見證」的影像視角,還有獨斷的認知世界方式而遭到許多批判與挑戰,這時代的我們早已不再為一幅見證苦難的圖像而採取行動,我們期許各種美學的犀利反思或轉化,我們對於照片不說謊也鐵定保持懷疑。在這樣的前提之下,過去的紀實故事怎如遠古神話一般?也許接下來,就不妨當作一則夜間圍爐的說書吧。

重回這則古老的攝影故事

回到海因與他的童工照片,它們來自各種因素的聚合。首先,1874年出生在美國威斯康辛的海因所身處的時代,是一個經歷內戰痛苦並逐漸轉型、工業成長、企業鞏固、農村轉向都市化的美國,20世紀初期每年從紐約埃利斯島(Ellis Island)上岸的移民可以高達百萬人,這個國家正在快速接收移民工人、工廠林立、資本大量集中,自然也出現了很多新的社會問題,兒童工人在此時大量出現。其次,海因的家係為扎根於建國一代的新英格蘭人後裔,信奉新教、堅實正直、敬畏上帝的某種典型美國人,家境並不富裕的他,青年時期的經濟蕭條和意外喪父使他失去進入高等教育的機會。曾在失業和貧窮之間掙扎並做過各種工作的他,直到遇見人生導師法蘭克.曼尼(Frank Manny),才有機會進入芝加哥大學求學,他曾受教於約翰.杜威(John Dewey)這位重要現代教育哲學家,日後也成為一名私立學園的教師,因此必然深深體悟教育的重要。作為一名教師,或許更能對於公共教育已大幅實現的美國社會底下、許多脫落在教育體系外的窮困移民與下階層子女,只能複製無知與貧窮的現象感到憂心。其三,當時的美國仍是一個宗教理想仍然存在的國度,也維持一定程度的新聞自由,源自自由主義與道德情懷的進步主義者,充滿理想地透過新聞媒體揭露各種人權議題,呼籲社會改革。起初只是為記錄學校活動而學習攝影的海因,在曼尼的鼓勵之下,又因為在哥倫比亞大學攻讀碩士期間結識了社會改革派人士與媒體從業者,開始用攝影報導這個充滿劇變的社會。

在童工議題之前,因為學校裡有許多新移民的孩子,海因最一開始選擇有計畫地拍攝埃利斯島,希望移民之子能記得自己的所來之處。他在1904年第一次造訪埃利斯島,當時每一個在大海上迎向自由女神之後上岸的移民,都必須在島上通過檢驗。海因帶著笨重的相機器材到這裡為移民拍照,他在陰暗的空間用鎂粉製造閃光以完成拍攝。海因捕捉了冒險來到新國度重新生活的人們,仍帶有長途旅行的恐懼、焦慮和勇氣。其後他還追蹤部分移民,走進他們落腳的下城公寓,在那裡他看見了新移民家庭裡的每一個孩子都必須工作,沒有上學。

海因看見了童工的存在。但當時已有不少人關注這個問題,也有一些州通過了禁止童工的法令,但並未徹底執行,粗估當時全美至少有約兩百萬兒童在礦場、工廠和農田工作,經常在工作中受傷、甚至失去生命。1904年,美國的國家童工委員會 (National Child Labor Committee,NCLC)成立,目的即在於推動禁止童工,海因開始受雇於委員會,為其調查和拍攝童工議題。

1906年起海因開始拍攝童工,許多典型的影像完成於此時,例如經常被引用的紡紗廠女孩系列。海因的肖像與當時流行的風格截然不同,它們直接而犀利,被攝者順從地望向鏡頭,或在閃光炸開的一瞬睜大了雙眼。他的照片留下了許多細節:女孩的辮子和花邊布衣,這些視覺線索召喚人們的情感,釋放了些許影中人的身體與生命層面,而她們髒汙手指與幼小身形,正與她們身後冰冷與線條銳利的機器形成對比。她們的工作不如想像容易,機器不斷轉動,她們必須小心照顧這些線軸與每一環節,斷線時重新綁好,確保運轉持續,但也要注意自己有可能被突然停擺或是斷掉的線軸擊中。更別提像是礦場區中稱為「breaker」的碎煤廠,海因拍攝這些「breaker boys」,髒汙陰暗只是小事,他們長時間在洗選煤礦的機器前工作,身板很快就變形駝背,受傷時常發生,甚至一不小心可能被機器捲入喪命,或是跌入沙塵中窒息。海因為這些影像註記圖說:孩童姓名、身高、工作地點或與他們的對話。

「如實」圖像的作用力

NCLC致力想把這些情況揭露出來,也很快發現只靠文字影響力可能有限,有了海因的照片,這些情況報告可以印製成小冊子用以宣揚理念。他們通常三人一組結伴調查,各司文字、攝影和目擊者不同角色,目擊者必須簽署宣誓書,證明同行的調查和照片為真實,用來避免當權者宣稱這些資訊是虛假的。有時公部門會委託他們調查轄內工廠是否違法,因此緊張與對立是可以想見的。為此海因也善用偽裝和謊言,欺瞞工頭達成攝影目的,有意思的是,海因雖然願意為了拍照而說謊,但是他極力反對在照片中說謊,他一生堅持不在照片上做任何形式的修飾或偽造,因為他相信準確如實的反映才有可能說服人們加入,即使可能有人認為他的形式還不夠聳動。

除了一次大戰期間曾赴歐洲,從1906年開始為NCLC拍攝照片,一直到1920年代,海因走遍美國,拍下五千多張童工的照片,目前這些照片已由NCLC捐贈給美國國會圖書館,並且開放版權。1在那期間,海因不只忙於調查和拍照,他也致力於演講、展覽、出版工作,為爭取立法而持續努力。他為NCLC做展覽,放大和拼貼自己所拍的圖像,在演講中用幻燈機投影影像,他將圖像視為證據,勸說人們支持自己的倡議。這時期他與NCLC所做的是逐步改變公眾的態度,儘管他們並非唯一為此而努力的改革進步派人士,但海因的照片確實發揮著作用力,它們讓人難以否認這些「事實」。

不過,任何改變公眾意識的理念推動,到落實立法,永遠都是一段漫長而曲折的過程。即使到了1914年已有越來越多州設下年齡與工時限制、或是設有工廠檢查員,但是1918年,第一部在全國範圍內實施的童工保護法《基廷—歐文法案》(Keating–Owen Act)仍在最高法院被推翻,當時社會仍對全面禁止童工所帶來的衝擊有不同見解,僅只於州層級管理。直到1938年小羅斯福簽署《公平勞工標準法案》,聯邦政府才成功監管童工,當然這距離落實仍是一段緩慢進程。不過到了1920年,童工數量比起1910年已減少了一半,爾後才漸漸形成廣泛的反對童工之認知。近一世紀後,海因的童工照片被印在郵票上,用以紀念反童工法案的通過。

海因的童工照片從此也成為透過藝術力量改變公眾意識、促成立法與改革的案例,它也象徵紀實攝影的理想和信念。許多人都曾指出海因影像中的情感品質和藝術性,推動了反剝削兒童的社會情緒。海因也因為各種先驅性而成為值得一書或被紀念的人物,因為在他之前,很少攝影師或社會學家把這些窮人和無權者視為國家的組成部分,且在很短的時間拍攝這麼大量。而且在他身處的20世紀初期,照片常被認為是粗糙而不夠精美的,雜誌習慣用繪製的插圖搭配文字、而非直接印刷照片,然而一系列帶有說明文字的「照片故事」,預示了當時逐漸出現的新型態報導。

而在作為一個攝影師的生涯,海因在商業經營上並不成功。雖然他日後還執行著名的帝國大廈建造紀錄,但他從來沒有時間和能力讓自己成為一個在經濟上能夠獨立且表達個體性的藝術家。他與當時在紐約的攝影藝術團體「攝影分離派」(The Photo-Secession)格格不入,也未能加入農業安全管理局(FSA)攝影計畫,在他1940年去世時,海因生活貧窮,他無法在充滿圖像光澤的媒體新時代佔有一席之地,也從未能在攝影藝術競逐的大都會取得利益和成功,他的價值其實是在1960年代之後才被「重新發現」。

比藝術更加巨大且嚴峻的現實

許多紀實攝影家都有類似的腳本,在期許人類社會進步或更美好,或是消除各種不公平與各種型態剝削的許諾之下,他們讓自己的照片成為證據和見證,既無意成為藝術家,而那份天真和理想性也可能使自己在晚年陷入困窘。除此之外,他們所信奉的人道情懷並非沒有侷限。從日後較為批判性的觀點予以審視的話,不可免地必須承認早年紀實攝影企圖對社會菁英所傳達的改革方案,仍舊屬於安全範圍中的「改良」,只能訴諸社會菁英的慈善與良心,卻無法看見貧困的結構性因素。此外,海因那個年代的人建立了教育是擺脫貧困的價值信念,但卻往往扁平地連結至善惡二元對立的道德主義,對社會改革派而言,兒童的經濟參與完全是非法且不可饒恕,而關於童工的爭論也往往被簡單地描繪成人道的改革者和貪婪的雇主之間的鬥爭。但其實,人類世界對兒童的觀點,並非一成不變的,成人世界對於美好童年的看法,也是一種後天的社會產物與建構。

今日我們視為理所當然的兒少人權,其實是經歷一段努力爭取而來的,但這樣的致力背後,是否也重新形塑了今日社會對兒童的概念和想像?而當新的進步觀念成形之後,問題消滅之後,像海因這樣的社會改革故事是否就僅剩一個被封存的檔案、一個遠古的「定案」呢?這些影像會長出新生命、在藝術的光環下成為被計入「攝影藝術」的經典,還是繼續扮演一則歷史的註腳、彷彿透明的寫實見證呢?當我們重回這則古老紀實攝影故事時,不免仍處於這些複雜感覺之中。我們生活的世界永遠有當下更加迫切的議題,這些老故事又能給予我們什麼啟示?我們能夠妄加論斷其已失效嗎?

其實讓人難以想像的是,當今世界上許多中低度開發地區,童工仍然十分普遍。直到2021年,聯合國還發起「國際終結童工年」,令人訝異的是,在這不均的世界裡,「童工現象」從不是過去式,甚至因為疫情、戰爭與經濟問題,數量不降反增,據統計全球兒童有十分之一,高達1.6億人口,仍是被剝奪受教權、被迫勞動的童工。說穿了,跨國的資本移動、地緣政治的衝突始終是難以改變的結構因素。海因描述的現實其實從未消失,百年前的歐美社會遭遇的「問題」迄今仍在地球各處複製、上演。

現實一直比藝術世界更加巨大且嚴峻。藝術有時只能姑且對人類的遲鈍與無知,發出一個極其微小的提醒。

本文作者|陳佳琦

國立成功大學台灣文學所博士。藝文雜食者,研究攝影、電影與文學,曾編著《臺灣攝影家——黃伯驥》(2017)、《許淵富》(2020)等書。

註1|這批照片已有線上資料庫,見美國國會圖書館「National Child Labor Committee Collection」網頁。

參考資料

1|Timothy J. Duerden, Lewis Hine: Photographer and American Progressive. North Carolina: McFarland & Company, 2018.

2|Richard Worth, Lewis Hine: Photographer of Americans at Work-Sharpe Focus. London & NY: Routledge, 2016. First published by 2009 M.E. Sharpe.Inc.

3|Martha Rosler, “In, Around, and After thoughts (On documentary photography),” The Contest of Meaning: Critical Histories of Photography edited by Richard Bolton. MIT Press, 1992. 303-340.

4|Arthur Rothstein,李文吉譯,《紀實攝影》,台北:遠流,1993。

5|Philippe Ariès,沈堅、朱曉罕譯,《兒童的世紀:舊制度下的兒童和家庭生活》,北京:北京大學,2013。

6|Viviana A. Zelizer,王水雄譯,《給無價的孩子定價:變遷中的兒童社會價值》,上海:華東師範大學,2018。