10

偉大作品的靈魂往往深陷於美麗的藏盒,而這些盒匣依序由詞、詩行、主題而成——在文明的陰影之下,現實社會毫無異議但又廣闊,我們得靠著局部神經與想像力的延伸,讓自己被這些所愛的事物改變。比起其他文類,詩行的閱讀相當短暫,有些詩人將修辭隨意置放,讓口吻近乎災難,有些則是將形上學充當常識,將常識充當警句,但我們透過評論將這一層層蒙蔽給解除,會發現每一位主述者,也許都在嘗試講述真理,想要讓人們聽見真理——閱讀無非是為了習得知識與被語言震撼,而詩歌將人類的困境與視野簡潔地壓縮並融合成一條途徑。

我近年轉為自雇者,除了寫作,也開始接些出版社與刊物的評論,總覺得詩歌評論者分為兩種:一種是像我一樣的受雇傭者,憑藉著強烈的愛與恨,用文字去變現;另一種是如同波赫士、布羅斯基、楊牧等作家,將評論文字鍛鍊成文體,無限進行互文,為的是讓不同時間之下的空間能夠彼此相容——這也許就是藝術本身。詩歌評論的低標也許是詩人逸聞、版本知識,加上一點點感官經驗的修辭形容,但站在一位傑出作家的個人生活和作品面前,為了能夠安定自己抒情的天賦,評論家得用一整套固定的邏輯與知識框架去判斷,但也如沙林傑短篇小說《泰迪》中十歲的小男孩所告訴我們的,伊甸園的蘋果具有邏輯與知識,如果真要看清事物,你就得把吃下的蘋果嘔出來——同時身兼寫作與評論,也許就是反覆吃下蘋果並且嘔吐,在喉嚨燒灼殆盡之前,盡可能說出作品中全部的善與真。

詞的力量

如同詩人布羅斯基所說:「意識流不是源於意識,而是源自於一個詞,這個詞改變或重新定位你的意義。」有時我們會被一些說法給搞混,例如詩歌一下是精準的,一下是朦朧模糊的,它到底可以幹嘛?詩歌作為一門技藝,它所仰賴的是詞、句法乃至於格律的演變,重點在於文字細節的把控——充滿細節,而非概括。其實我們有時認知詩意的模糊,出自於詩人極力將語言維持有效,放大風景中的細部,越朝向清晰,過程越模糊,導致我們所見到的詞,乍看之下像是顯微鏡片極力聚焦的細胞。

有時我們得像一個「研究根莖和嫁接的詞源學家」,去從一個詞理解一個意象(image),乃至於整首詩想傳達的多樣意涵。例如狄倫.湯瑪斯(Dylan Thomas)的名詩〈The force that through the green fuse drives the flower〉如同北島在隨筆之中所言:「自然、生死、愛情相生相剋的總結」,透過許多重點詞彙的意象連接,達成一致之後,主題呼之欲出——而我們對於詞的想像與詮釋,決定了我們怎麼看這首詩。例如這首詩的重點詞與句fuse、Turns mine to wax、clay、How at my sheet goes the same crooked worm;fuse亦為莖管也為導火線,是玫瑰花的莖轉化為了引信,讓生死之力湧動。而我們可以透過詞義,透過自然/肉身的兩條閱讀途徑去理解這首詩,如Turns mine to wax是使我的血液乾涸,如礦脈衰竭,而wax又有如蠟像般的屍體之意,甚至是信件的封蠟,有詩人將其視為,這個主述者意識到自己死之將近(血液枯竭),於是寫信蓋上火漆,是情緒的展演,也是對死亡的冷靜。而在詩的後半段的clay是詩中對於植物生命力的意象,即為泥土,但若我們依循著寫信的想像,也是肉身的凋敝;而詩的最後一段最後一句How at my sheet goes the same crooked worm,是床單上有一隻蠕蟲在扭動,是生命力的枯萎;但若以寫信來看,又是紙頁(sheet)上削瘦萎絕的字跡,是將死之人生前最後的愛之遺言。該詩的意象推移隨著詞的多樣性變得耐讀且富有多條令我們能夠想像的道路。也許詩歌最小的單位除了韻,也是詞。

詩行與韻的分配

近年在閱讀與評論詩集,鮮少會遇到韻律問題,這讓我鬆了一口氣的同時,也有一點憂慮。我們已經很少再遇到古羅馬詩人卡圖盧斯(Catullus)所吟唱的:「Odi et amo」(我愛我恨),從開頭odi的o回到amo的o,兩個發聲氣流不受干擾的元音迴環,愛與恨兩個動詞單獨對立,彷彿雙生的岩石之間,有一段橫亙受苦的戀慕如微風一般來回尋覓。又例如里爾克(Rainer Maria Rilke)《給奧菲斯十四行》(Die Sonette an Orpheus)的某一個英譯本,其中有一段是尤麗迪絲回頭問:「誰?」,原文德語是「Wer bist du?」,是無韻詩,但英譯的單音節「誰」(who)也像是一道遺忘的風聲,尤麗迪絲將會回頭,並且抽返深淵。

詩的力量(kraft)透過單音節詞來發揮作用,讓物質再藉由動作去呈現圖與聲景。有時我在讀一些作品時,會留意是否有節律:重音、停頓挫、倒移、跨行等要素——研究這些細節好像是科學範疇,我重新進入這些詩行時不免揣想,洛夫、瘂弦、商禽那一代超現實主義詩人,藉由口袋中抄錄法語句子的紙條習得詩藝時,是否無意間內化了法語原有的節奏?例如洛夫常常將一個名詞或動詞強行換行,單獨於末段成行,有點類似雨果常用的「倒移詩句」。儘管我這種聯想並不可靠,但嘗試尋覓前人的閱讀軌跡與實驗結果是一挺愉快的事,會發現他們會使用頭韻做停頓,中間韻加速,尾韻緩慢節奏。

例如鄭愁予的名詩〈野店〉:「是誰傳下這詩人的行業?」,當「是誰」兩個頭韻並置在一起時,我們將留意這一份巨大的疑問,並將音節在此停頓;而緊接而來的「詩人」一詞,讓我們的舌頭發音在「詩」這個音上暫緩、延長、間歇。又或是楊牧〈海岸七疊〉:「有生命比陽光還亮,比白雪/清潔,比風雷勇敢。這一切」,跨行使得白雪與清潔斷裂,但也讓兩個修辭獨立,乃至於尾段的「一切」,三個修辭都押同個韻,視覺分配與聲響的鏗鏘上都分配均勻。

我對韻律的認識除了來自於國外零星的韻網和關於韻的專書(例如《The Poet's Manual and Rhyming Dictionary》)。尚.蘇伯維爾(Jean Suberville)在《法國詩學概論》的開篇就明確地表示,詩學是詩的總體科學,分為:韻律(la prosodie)、格律學(la metrique)、節律學(la rythmique),而我們現今並不一定會寫定型詩,也因此,我稍微會留意一行詩句的結尾或邏輯單元的中斷,除了換韻之外,是否還有換意?這樣對於寫作的期待,會讓我在詞與詞之間,詩行與詩行的連結之間,產生小小的期待;詩中的思想如何被名詞後的動詞所推進,以及如何做詩行分配,造成視覺或聽覺效果——一個不斷轉變,綜合的生命。

主題與一本書的完成

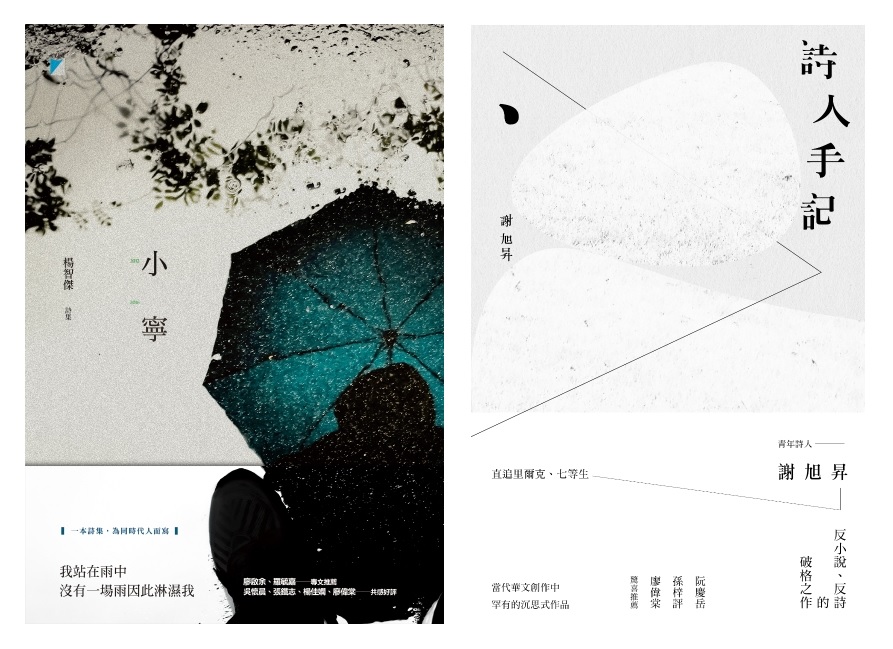

近年我多半寫書評為主,不免會留意一本書的完成。我們已經過了個人詩選與詩鈔的年代,讀者勢必會留意一本詩集整體的概念(哪怕只有些微的思考),該如何凸顯作者特色,藉由各輯的編排來呈現概念,透過語言策略的多樣性,讓風格有區別。近年台灣華文詩集的出版開始有「一整本詩集」的大量思索,例如楊智傑《小寧》、吳懷晨《渴飲光流》、鄒佑昇《集合的掩體》、印卡《一座星系的幾何》、廖偉棠《劫後書》、謝旭昇《詩人手記》、陳育虹《霞光及其它》皆有主題上的展現:歷史、模控學、臉與科技、哲學……讀者皆能在詩行中發現來自不同區域、國家甚至跨學科的養分蹤跡。

閱讀的享受也不單單只限制於文本所釋放的情緒,更多的是觀覽一個作家進化的軌跡,進而從字詞、句勢、主題的變化之中,感受到作品與各個時代、各個經典對話的過程;我們往往會追求原創(original)的主題,但原創就意味著追尋一切的起源(original)——一種看似不曾產生,但又牽引我們情感的聲音。這就像前面提到的尤麗迪絲,那一聲:「誰?」在20世紀以降的詩人眼裡,是一場驚天騙局——她根本就不想與奧菲斯離開冥界,她想要做自己,不願只做一位詩人的妻子,待在冥界,遠比待在一個臭屁詩人身邊來得強。

詩歌裡頭總有一個主述者(speaker),不論是詩人自己、代擬,或創造出的戲劇性角色也好,讀者與他就像是一群坐在夜晚火堆前的人,那位主述者企圖打破沉默,述說連貫整體的經驗,以片刻之間的真實。

本文作者|曹馭博

1994年生,曾獲林榮三文學獎新詩首獎,台灣文學獎金典獎蓓蕾獎,文訊《1970年後台灣作家作品評選》詩類,Openbook年度好書獎。出版詩集《我害怕屋瓦》,《夜的大赦》。