10

當文學評論從作品隱含的意識形態、政治思想等著手,一股週期性的風向便會吹起。有人會疾呼「文學歸文學,政治歸政治」,拒絕讓文學作品與任何政治、意識形態「掛鉤」。有人則認為,無論是評論者或作者本身,都無法逃離社會的框架,那又何必避談政治呢?

兩邊的論述看似沒有交集,但確實各有各的道理。類似的爭吵不只有台灣會發生,例如曾說「歷史是一場惡夢,我正設法從夢裡醒來」的喬伊斯,在家鄉愛爾蘭興起民族主義浪潮時離開,因為反對葉慈等人以「愛爾蘭性」為名,為文學戲劇作品的價值做評判。而遭到反對的葉慈,亦是多數人心中的愛爾蘭詩人代表。他以血腥起義為題的〈復活節,一九一六〉,結尾的筆調無比溫柔:

此刻以及永久未來,

每當那時當綠衣身上穿著:

都變了,完全變了:

一可怖之美就此誕生。

在眾多文學作品中,以歷史為題的作品,特別容易遇到意識形態的爭議。以政治受難者為視角書寫的作品,比起以勞工視角書寫的作品,更易被貼上服務意識形態的標籤。即使兩者的本質,可能都是關注何謂正義、是否真的存在正義等議題。又如書寫日治上流階層的人物,可能會被斥為「皇民思想」;書寫抗日事蹟,亦可能被質疑是否被「大中華民族」的敘事所綁架。

因此在討論該如何評論歷史小說之前,我想先討論「歷史」的由來。為什麼歷史主題的文學作品,怎樣都避不開討論政治呢?

歷史是如何出現的?

某次我有機會訪問一位史學史領域的教授,跟他對話過程,讓我意識到一個重要的問題:歷史是如何出現的?

我們都聽聞過古人寫《春秋》、《資治通鑑》,將過去的事情記錄下來,好像那本來就是應該做的事情。可是歷史如何被記錄?為什麼需要被記錄?為什麼我們必須知道這片土地過去曾發生過哪些事情?誰決定我們記得哪些事情?繼續細究這些問題的話,就會發現歷史並非單純地記錄過去的事情,而是記錄與記憶本身,即帶有政治性的目的,無論是服務官方,或是反對官方亦然。

近代歷史學的發展與民族國家的形成有密切關聯。換句話說,我們當今對「歷史」的認識,即源自民族國家用來「教育」國民的工具,建構出國民共同的歷史記憶。

說到民族國家,不免牽動敏感的神經。畢竟以民族國家為名發動的戰爭,造成諸多的悲劇,使民族主義在歷史留下不太好的名聲。然而,民族國家所建構的歷史記憶,時至今日仍持續發揮影響力,如國民黨敘事的抗日戰史,與日治的霧社事件整合成同一個脈絡的故事,拋開賽德克族人抗日的真正緣由。

歷史本來就能為統治者,塑造一套嶄新的敘事,反覆地被後人記憶與傳頌,並以此為真實。歷史也能被常民利用,訴說一套與官方相反的歷史故事,來紀念死去的前人。因此取用歷史為材料的小說家,勢必會品嚐到歷史本來就具備服務意識形態的特質。

現在回頭看到架上的眾多歷史小說,會不會感到一陣頭暈目眩,恨不得把不純正的文學作品通通拋棄?先別急著下決定,我希望以下對評論歷史小說的幾點看法,能緩解意識形態沾染文學作品所產生的不適。而且,我必須強調,評論的角度也絕非僅限以下幾點。

用小說,玩轉歷史

雖然歷史能輕易地被意識形態所取用,但反過來說,歷史也能賦予小說家玩轉歷史的空間,利用小說來解構歷史,也是我評論歷史小說時最關切的項目。

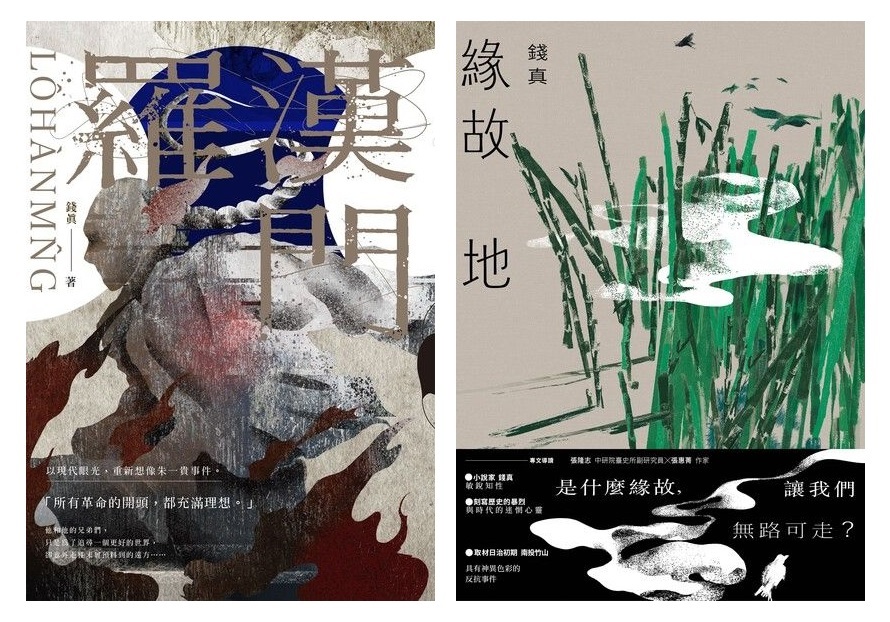

歷史要怎麼解構呢?最典型的做法即是拋棄官方敘事,改以庶民、邊緣視野來重新詮釋事件,如錢真的《羅漢門》、《緣故地》,改以常民視野重看朱一貴事件、頂林事件,前者打破清廷對起義者加諸的逆賊形象,後者則是讓抗日的小人物不再服膺日本或中華民國的敘事,回到常民視野為自己的未來做出選擇。又如巴代的《暗礁》賦予高士佛社人話語權,從日本與清朝冠以的版本中解放,重述攸關琉球近代史的八瑤灣事件。

另一個相似的做法是尋找消失的視野,特別是從女性或邊緣群體的視角書寫,如錢真筆下的女性角色,被賦予了更貼近人性的生命力,能對權力、性慾有更多的主張與想像。另外楊双子的多部作品,找到百合視野,帶我們重新想像日治女性的一生,相關作品《花開時節》、姐妹作《花開少女華麗島》刻畫多樣性格的女性與情感。

消失的視野亦能由小說家持續補充,好讓人們關注到這些歷史事件,如張英珉的《櫻》盡力還原台灣慰安婦的故事,有朋友讀到這本小說驚嘆:「原來台灣也有慰安婦啊。」另外李璐的《雪的俘虜》亦是以故事喚起人們對歷史的好奇,講述滿洲國的台灣人故事,側看從戰爭時期到終戰後的人們,身分轉換歷經多少層困境。我也偏好以消失視野來填補小說的想像,如描述台灣記者逃亡到沖繩八重山的《安雅之地》,想藉逃亡者/移動者的眼睛,將二二八事件視為更巨大的歷史拼圖,將看似與台灣無關的琉球人群體捲入其中。

上述解構歷史的方式,較像是鬆動歷史框架的限制,讓視野變得更廣大,容納多元的敘事角度。然而這樣的做法,不一定能超越既存的歷史印象,因為彼此是放在相同的位置上討論,無可避免地繞回老問題:到底書寫者是站在何種意識形態?

另一種做法,可能不會被認可為歷史小說的常規,但我認為這類技巧仍是在玩味歷史的本質。黃崇凱的《新寶島》以古巴、台灣突然交換人民為背景,來描繪兩地各種可能的未來。這樣的描寫看似與歷史無關,但書中談到兩地曾有的抗爭、革命事件等,相異與相似交織一起,讓讀者自行從這個平行時空中,想像台灣會走向哪種未來。《新寶島》實質上是建構一場歷史的實驗,測試我們能從實驗中,建構出怎樣的歷史記憶。

上述提到的玩轉歷史架構的方式,並沒有優劣之分,且我不認為所有與歷史有關的作品,必定得用這些角度來做評論。只是,在我意識到近代歷史與民族國家的淵源後,我認為歷史小說作為虛構文體,更能鬆綁歷史為權威、權力服務的可能,因此討論歷史小說涉及或反對的意識形態,未必一定是壞事。

小說與歷史的聚合,或纏鬥

另一個我認為同等重要的評論指標,是觀察小說對歷史元素的運用。這點幾乎是每個歷史小說創作者都會在意的能力,但每個人的看法不一定相同。過往最常聽到對歷史小說的詬病,是文字中填補的歷史說明資訊,破壞了小說的敘事感,使得讀者「出戲」。然而對某一時期的讀者或小說家而言,那些歷史資訊未必是壞事,因為資訊可能不夠透明、眾人缺乏歷史概念,所以歷史小說必須夾雜大量史料的方式呈現。

可是現今是資訊極易取得的年代,且多數人閱讀歷史小說的目的是為了娛樂,而非學習一段歷史資訊。因此如何使文字保有歷史感,又不破壞小說敘事的連貫性,成為許多歷史小說家的挑戰。關於這點能力,我覺得是最能體現歷史小說家的腦袋如何運作的部分。每當閱讀甘耀明的作品,舉凡《殺鬼》、《邦查女孩》、《成為真正的人》都能享受文字之間飽滿的歷史細節,既沒有說明感,還能保有如宮崎駿電影般的浪漫。

而當討論到歷史素材運用的方面,總會被問到:歷史小說是否得吻合史實?許多讀者會關心這個問題,但對於評論歷史小說的人而言,我反倒認為問題的重點,不在於有無違背史實,而是,如果吻合/違背史實,那麼這個書寫策略有達到效果嗎?

或許會有人問,難道作家不怕寫錯歷史被罵嗎?那麼我想問的是,我們怎麼能確定當今敘述的歷史,就是正確的呢?雖然我目前僅能想到填補歷史空白處的例子,像是郭松棻的〈今夜星光燦爛〉,將陳儀描繪成註定要為當權者背負罪名的悲劇主角,而對某些人來說,那樣的陳儀確實更貼近他們認為的真實。

談了這麼多評論歷史小說的角度,我始終覺得寫歷史小說還是比評論歷史小說幸福得多。一個是出題人,另一個是解題人。不過最大的謎題還是散落的歷史片段,持續困惑與誘惑著每個行經的文學人,不得不以文字繼續纏鬥下去。

本文作者|班與唐

1993年生,曾獲台積電文學賞等文學獎,著有日治小說《食肉的土丘》與沖繩主題歷史小說《安雅之地》。寫小說之餘,嗜好探勘有趣的台灣歷史,經營FB、IG以及YouTube頻道「熬夜的便當(BenDon)」。