12

從疑問踏入共融

獨立編舞家張可揚踏入舞蹈共融/文化平權領域的契機,是從一個提問開始的:舞蹈能不能用視覺以外的方式去感受?

這個提問的形塑來自於可揚對於「視覺主宰人類認識世界方式」的反思:在明眼人的世界裡,我們觀看、接收訊息,然後形塑出屬於自己的真實;也因為這樣,人類開始創造出迎合視覺感官的各種創作,也建立了視覺凌駕其他知覺感官的權威地位。但視覺的重要性是否如此絕對?我們有可能提升其他感官的重要性嗎?

這些提問在可揚腦中翻滾,他也曾嘗試寫過一些以視覺以外感官發展舞蹈的企劃案,但始終未果。直到有一次在某個舞蹈演出場合,看到口述舞蹈工作者王昱程帶著視障者去看演出,過程中昱程會即時為視障者敘述演出中正在發生的事,這讓張可揚覺得很有趣,詢問昱程之下,才第一次耳聞口述舞蹈這件事。這個將舞蹈轉譯成語言再傳遞給視障者的舉動,正好回應了可揚對視覺霸權的質疑,他遂決定嘗試將自己的舞蹈也做成口述版本,就這樣,一腳踏入了舞蹈共融及文化平權的領域。

非視覺舞蹈工作坊

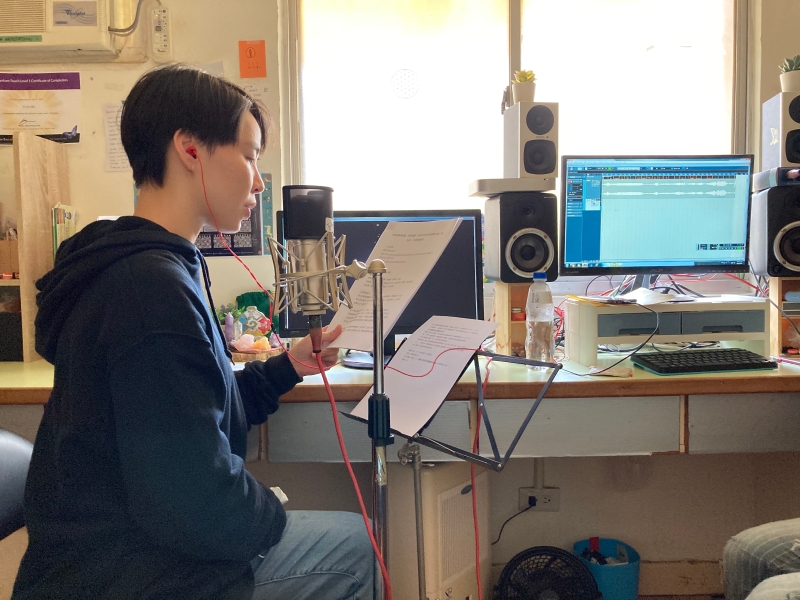

一開始可揚並不確定自己的哪支作品可以做成口述版本,直到在2020年相遇舞蹈節上,發表了《我們清醒,於是反抗世界的無窮反覆》,覺得這個30分鐘的舞作,長度與內容都頗適合發展成口述舞蹈,遂在國藝會的補助下,邀請昱程為這個作品的影像版編寫口述舞蹈內容,並於2021年針對四位視障者,進行一個短期工作坊。

工作坊中,視障者們進入排演室後,可揚會先花一點時間帶他們認識環境,建立空間感,確保安全,再來才進入身體練習的環節。首先可揚讓參與者躺在地板上晃動身體,認識自己身體的不同部位,如此暖身完畢後,可揚教授他們某個舞作段落的動作,然後便正式讓他們體驗這段舞作。體驗完畢後,再讓視障者們一起聆聽同段舞作的口述舞蹈內容,並分享他們聽到與體驗到的內容是否一致。

接著在2022年,可揚進一步的規劃了四堂明眼人加視障者、全舞蹈素人的非視覺舞蹈工作坊。這一次,可揚在準備課程內容時,花了許多心思研究視障者為了適應生活環境必須學習的「定向行動訓練」。這種訓練方式除了手杖教學之外,還包含其他11種的感官知覺訓練,如觸覺、聽覺、運動覺、障礙覺、嗅覺等。目的是要視障者學習建構心理地圖,瞭解方向與方位,以便隨時知道自己身在何處,並能平安抵達想去的目的地。

在這四天的工作坊中,每位視障者與一位明眼人配對工作。課程規劃上,可揚挑出本體覺、觸覺、聽覺作為前三天的主軸,第四天則將感官整合在一起。在工作坊中,可揚觀察到明眼人與視障者共舞的過程中產生很有趣的火花。首先明眼人在引導視障者時,並不知道視障者習慣抓對方的手肘作為指引,於是常常抓住視障者的手直接帶領方向。但這種方式其實會讓視障者陷入被動跟恐懼中,因為他無法從帶領者手掌的位置推敲出連帶的空間關係;反之,當帶領者讓視障者抓住自己的手肘時,視障者便可以透過人類身體位置的比例、大小去定位空間。

除了理解到視障者定位方式與明眼人的不同之處在哪之外,透過這兩次與視障者工作,可揚也漸漸明白視障者失去視力的時間點、還有他們的身體質地都會影響他們在工作坊當中的表現。「越晚失明的人,對世界越有記憶,所以也可以很快理解你想解釋的事情,但很早就已經失明的話,他可能壓根就沒看過你講的東西。」參與者個體性的差異,激發可揚去思考如何引導,於是可揚在帶領的時候,會多方使用不同具體或抽象的描述,協助打開視障者身體的想像。

另一個可揚經歷到的挑戰,是關於動作的精準度。可揚說:「有時候想做快一點的動作,但會怕他們打到彼此。還有旋轉,要怎麼旋轉?身體動能怎麼出發?有時候我伸手去幫忙,又不知道他們可不可以在外力移開之後,自己保持平衡。另外有時候是真的很想示範一個動作,但他們就是看不到,我很努力的想要用講的去解釋,也讓他們碰觸我的身體感受,他們是能夠微微複製,但有時候我還是真的很想要那個動作一模一樣,但後來想想,那個一模一樣,似乎也不是必要的。」

口述舞蹈 怎麼說?怎麼做?

上述可揚對於視障者動作精確度必要性的反思,也反映在口述舞蹈的內容中。口述舞蹈的目的是要讓聽者可以用最即時的方式知道場上現在在發生什麼事,但語言能承載的資訊量有限,再加上說話的速度需要與舞者的動作搭配,選擇在口述內容中傳遞什麼重點,就成為了關鍵。

這個原則說來簡單,但實際編寫的時候,處處是眉角。整場舞蹈內容中,一開始的段落場上可能有一百件事情在發生,包含舞者的身體、燈光變換、音效的加入等等,到了下一段也許只剩下一位舞者在場上獨舞,並不斷重複同樣的身體動作,再來可能是一大段的即興舞蹈,又或者,場上的各種設計元素與舞蹈交互作用,產生出一種抽象的意象。考量到舞作有如此多變因,如何精準傳遞出明眼人看到的內容,而不流於口述內容作者的個人詮釋,是非常需要拿捏的。

除了內容編排需要花心思處理之外,當一個舞作決定做口述內容,在製作面上也有非常多需要注意的事情。可揚新作《在大道與廣場之間遇到一頭大象》的製作人高培綺表示:「首先是人力成本的增加,至少要有一個人統籌口述內容的工作,再來會需要一到兩位撰稿人,以及現場的口述老師,依照需求,可能會有不同性別的老師。另外,如果這次的演出舞台有旋轉舞台,或是如『幻境』這種,視障者可能無法一下理解的概念,那麼也許還要製作輔具來幫助他們理解這種舞台的質地跟特色,並舉辦觸覺工作坊,讓他們有機會實際體驗舞作內容。」

上述的工作要能順利完成,編舞家會需要在演出大約兩個月前,生出一個初步的舞蹈架構。這個現實面,大大影響了習慣工作到最後一刻才定案的可揚,讓他認知到時間有限,創作的時候得一併考慮到口述舞蹈的工作,才能確保節目內容的一致性。不僅是節目內容產製會需要更早定案,進劇場之後,製作人會必須要花多一倍以上的時間跟技術團隊測試、確認各種環節,甚至連訂便當,都必須要考慮到視障表演者不能吃太多需要挑刺、挑骨頭這種仰賴大量視覺輔助的食物,而需要花更多心思處理。這些工作相當繁瑣,卻是一個製作要做成口述版本時實際會碰到的狀況。

讓更多不同的人在劇場相遇

在這樣高成本製作的狀況下,如何更廣泛地跟觀眾推廣共融的戲票,讓產出的內容被充分使用,會是推動藝術共融的下一個努力方向。雖然會建議優先讓有實際需求的人購買,但其實明眼人也可以購買口述席次,一邊看著眼前的舞蹈,一邊聽著口述介紹,也是一種讓明眼觀眾理解舞蹈的方式。許多人常說看不懂舞作,那藉由口述舞蹈,也許可以更明白舞作的內容,這或許也是藝術共融的另一個效果。

聊到尾聲,問可揚未來想繼續在共融的領域做什麼,可揚說:「希望可以做一個更長的明盲共舞工作坊,讓更多不同的人有機會在排練場相遇。另外就是培養視障者看戲的習慣。他們通常需要找個陪同者帶他去,那也許我的明盲共舞工作坊就可以扮演媒介的角色,他們在這裡共舞,也一起去戲院中『感受』舞蹈。」

張可揚《在大道與廣場之間遇到一頭大象》

2023/6/16-18

國家兩廳院實驗劇場

本文作者|桂尚琳

赭月製作團長,紐約大學戲劇教育研究所畢業,寫劇本也表演,且熱愛唱歌。在劇場、影視、音樂與文學的領域走走跳跳。劇場處女作為自編自導自演原創獨角音樂劇《忘川》,第二齣原創音樂劇作品《台北莉莉絲》獲得第四屆廣藝金創獎銀獎。