09

從沒想過畢業十多年後,還得回過頭來再寫一篇關於「國立編譯館」的作業,真是陰魂不散,倒也沒枉費小時候總是戲稱其為國立殯儀館。每個看到新生代編舞家張可揚「新人新視野」作品《從前從前,那裡有座國立編譯館》的人,總會忍不住脫口而出這麼一個問題:「可是,為什麼是國立編譯館?你讀過國立編譯館的課本嗎?」生在國立編譯館苟延殘喘階段的我,都可感受到「官版課本」的專斷勢力逐漸消散,不再是升學考試的唯一指南,多了許多輔助教材,老師更是不厭其煩地一一點出課本每個盲點,讓我們一邊背誦,一邊知道自己背誦的是謊言。那麼在我之後,出生在七八年級交界的創作者、舞者,為何要回過頭來為國立編譯館再做一齣作品呢?宛如神話開場白的那四個字「從前從前」,暗示的究竟是懷舊,是獵奇,還是和此刻的我一樣,深刻感受著國立編譯館的陰魂不散?

樣貌的各種可能

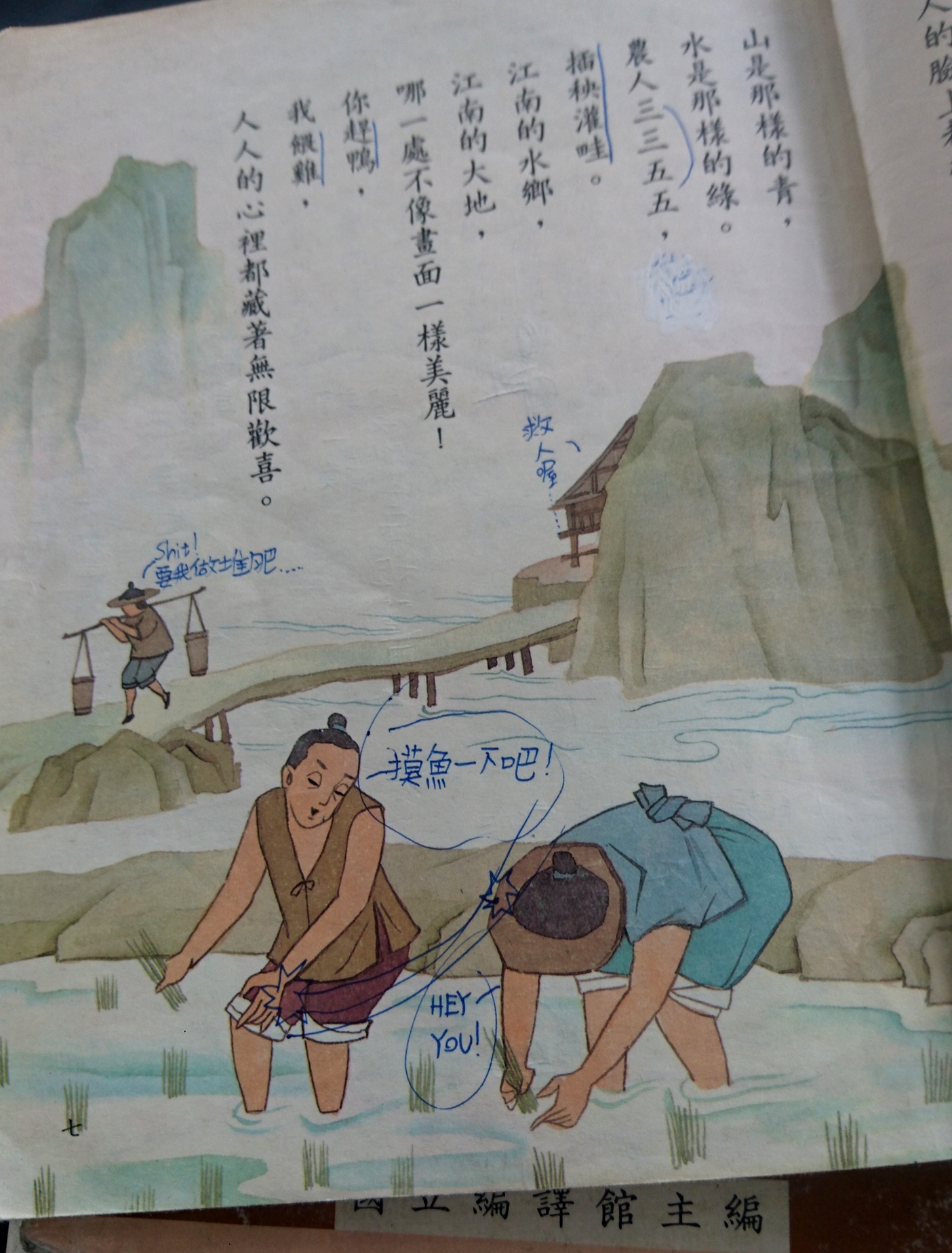

就學時期雖陸續讀過一些編譯館教材,張可揚卻是到了去年轟轟烈烈的反課綱事件,才回過頭認真地重新檢閱了佔據多少世代台灣人心頭的古老課本。正如我們所記得的,書裡太多和史實迥異之處,像是只為了服務政治目的而存在著。然而,斷開國立編譯館的鎖鏈後,逃離威權魔掌的教育體制,難道就如此海闊天空,一帆風順?若真是如此,又怎會有反課綱運動出現?事實是,所謂的「教育」與「傳承」只是冰山一角的表象,掩蓋其下的,是我們如何成為別人想要我們成為的樣子,以及我們如何成為自己想要成為的樣子。而這個「樣子」,可以有很多可能,可以是服從威權的乖寶寶,也可以是特立獨行的逆子,更可以是在這兩端光譜間的各種組合。舉個眼前的例子:我們對於新人新視野的創作者有什麼期待?我們想要看到什麼樣新生代編舞家的作品?我們怎麼期望一個七年級末班生來處理你我已太過熟悉的威權教育題材?而創作者自身對於上述問題又有什麼想像?「我們從哪裡來,往哪裡去」,原來並不只是關乎威權課本與學校教育的題材,而是我們每個人生命中不斷面對的挑戰。

與規範抗衡

那麼,對於張可揚來說,教育到底該是什麼呢?仔細思索後,他說:「教育讓我們學習去面對世界,學習提出質疑。」這或許正解答了為何《從前從前,那裡有座國立編譯館》是從神話開始的。創作之初,張可揚和他的快樂夥伴──一群末代編譯館或根本沒經歷過編譯館年代的年輕演員、舞者──不從課本取材,反回歸人類最久遠的傳承,在神話中找尋各民族關於人類起源的故事,如女媧、百步蛇、或從石頭蹦出的人類等,再用各自獨特的身體語彙娓娓道來。的確,在文字、歷史、社會制度、教育型態出現之前,人類透過神話傳承,學習認識這個世界,學習建立自我與世界的關係。接著,在「誕生」之後出場的是「毀滅」。「每個民族都記載著關於洪水的傳說,像是罪的報應,降災給地上犯罪的人,淘汰掉那些『不乖』的人」,張可揚說。於是我們牢牢抓緊了規範,不讓自己在被規範的群體外落單,被洪水沖散。

「規範」從神話時期開始,似乎就成了人類代代相傳的隱性基因。我們做的任何事,似乎都脫離不了這兩字──包括遊戲,包括舞蹈。「回想起小時候玩的許多遊戲,似乎都和這樣的權力關係有關,像是『老師說』,就隱含了上對下的指令,要聽到『老師說』三個字才能做動作,不然就會被處罰」,張可揚解釋著。看似充滿童趣的孩童世界如此,追尋自我表達的舞蹈藝術豈是例外?這次「可揚的快樂夥伴」們,有舞蹈科班(林博紳、謝君白)、熱舞(吳允方)、街舞(黃裕閔)背景的舞者,還有戲劇科班(楊宇政、李柏瑞)的表演者,各有各「被規訓」的身體。張可揚除了在某些段落讓他們自由發揮、自由發想外,也特意在整齊劃一的動作間突顯那些「不一樣」、「跟不上」、「做不到」的差距。這些因著不同背景而形成的個體差異,彷彿告訴著我們「齊頭式的規範/教育」是不可能的。

同時,「規範」這件事也在作品中被描繪為一股如洪水般強勁、內外夾攻的抽象力量。個人如何與這力量抗衡?是加入他?順應他?還是抵抗他?突破他?同樣的拉扯力量,甚至令人想起張可揚前一齣大受好評的藝穗節得獎作品(2015年觀眾大心獎與永真明日之星獎)《是的,關於現今媒體的現象,我在進行一個剪貼的動作》。就算我們已然脫離一綱一本、由官方帶頭洗腦的年代,就算我們如今早得以放膽醜化、嘲諷曾被神化的強人領袖,百花齊放的今日,是否真讓作為「個體」的我們每一個人,被賦予更大力量來對抗那股強勁且無所不在的洪流?

回歸與創造

說到這,不禁讓人好奇著在這緊張刺激、四面八方席捲而來的規範遊戲中,張可揚究竟是「乖」還是「不乖」的那位呢?求學生涯一帆風順的他,從小就讀媽媽教書的學校,曾經想要參加排球隊卻被勸退。後來進了數理資優班,如願考上建中(正是在此時加入熱舞社)、台大,接著又進入北藝大舞創所就讀。回想過去在學校,張可揚說:「其實不太有人管我,在建中時的生活也很自由,反而是自己會感受到來自社會的壓力,會覺得往上爬的路只有一條,所以告訴自己要先把眼前這部分做好。社會上大多數人應該都是如此,許多人等達到目標後想要轉換跑道,又會因為機會成本太高而作罷。」而此次入選「新人新視野」,似乎又承擔了另種關乎社會期待的壓力:「被選上後,加上進了研究所,開始很在意別人做的東西,會開始比較、觀察,後來就不斷提醒自己要回歸舞蹈動機」。

回歸二字說來簡單,但被「規範」變得複雜的我們,還能回歸哪裡去?誰知道那洪水來臨、人類誕生前的世界,究竟是什麼樣貌?不只一個神話告訴我們,那是一片空無的渾沌。大概像是劇場裡的黑盒子,我想。有趣的是,《從前從前,那裡有座國立編譯館》恰巧是張可揚第一次以編舞家的身分走進黑盒子。他過往的作品通常都在現成的非正規劇場空間演出(如《是的,關於現今媒體的現象,我在進行一個剪貼的動作》的微遠虎山,為一廢棄廟宇),和觀眾的距離很近,演員很容易就能觸及觀眾。但對張可揚來說,當演員要聚焦在內在世界時,反因為距離太近而增加困難度。黑盒子相比之下有了更大彈性,演員既可以直接面對觀眾,又可以瞬間與台下抽離,在安全距離內構思內在狀態。不過,這兩者最大的差異,正是黑盒子的渾沌空無本質。「現成場地有著自己的氛圍,在黑盒子裡,就需要靠我們自己創造」,張可揚說。

從前從前,那裡有座國立編譯館。從前從前,是否真是很久很久以前?而就算搬走了國立編譯館(若真能搬走的話),我們在這渾沌虛無的黑盒子中創造的世界,又會是什麼樣貌呢?

【演出訊息】

2016/11/18-20 @台北松山文創園區LAB創意實驗室(台北市光復南路133號東向製菸工廠2樓)

2016/12/03 @彰化縣員林演藝廳小劇場(員林市大饒里員林大道二段99號)

2016/12/10 @高雄正港小劇場(駁二藝術特區蓬萊區B9倉庫近高捷西子灣站出口二)