01

紀錄片談票房,好像是這一兩年的事情,十年前吳乙峰記錄九二一大地震的紀錄片《生命》,在單廳上映之下,靠著口碑,預售票賣破千萬台幣,單廳無法消化廣大的預售觀眾,而開大廳多廳放映,在2004年時創下奇蹟與熱潮。千萬票房的紀錄要一直到2012年底的《不老騎士-歐兜邁環台日記》,以三千萬的票房打破,這已經是華語世界的奇蹟了,但不到一年,《十二夜》五千萬,《看見台灣》即將破兩億台幣,不過兩年前,紀錄片能夠有這樣的票房成績,誰能預料的到呢?

去年奧斯卡的最佳紀錄片《尋找秘密客》,因為得獎的光環,與好看感人的內容,從2012年底整整上演一年到2013年底,總共票房是360多萬美金,換算成台幣剛好破一億元,美國人口是台灣的13倍多,可以對比出《看見台灣》兩億台幣的,觀影人口比美國《尋找秘密客》要多出26倍。

如今紀錄片能夠上院線的仍是少數,議題也逐漸豐富多元,在這個票房掛帥的年代中,我們可能要去深思那背後的養分與養成,有更多更優質的紀錄片,以生命拼博,記錄下許多獨特角度與視野的事件,一步一步耕耘累積出紀錄片的真實性格,才漸漸有這樣的成績與收穫,而這些許多用紀錄片工作者的青春歲月與生命換來的紀錄片,有許多並沒有上院線,沒有被觀眾看見,還好有些有發行DVD,可以讓我們回顧紀錄片帶來真實的力量。

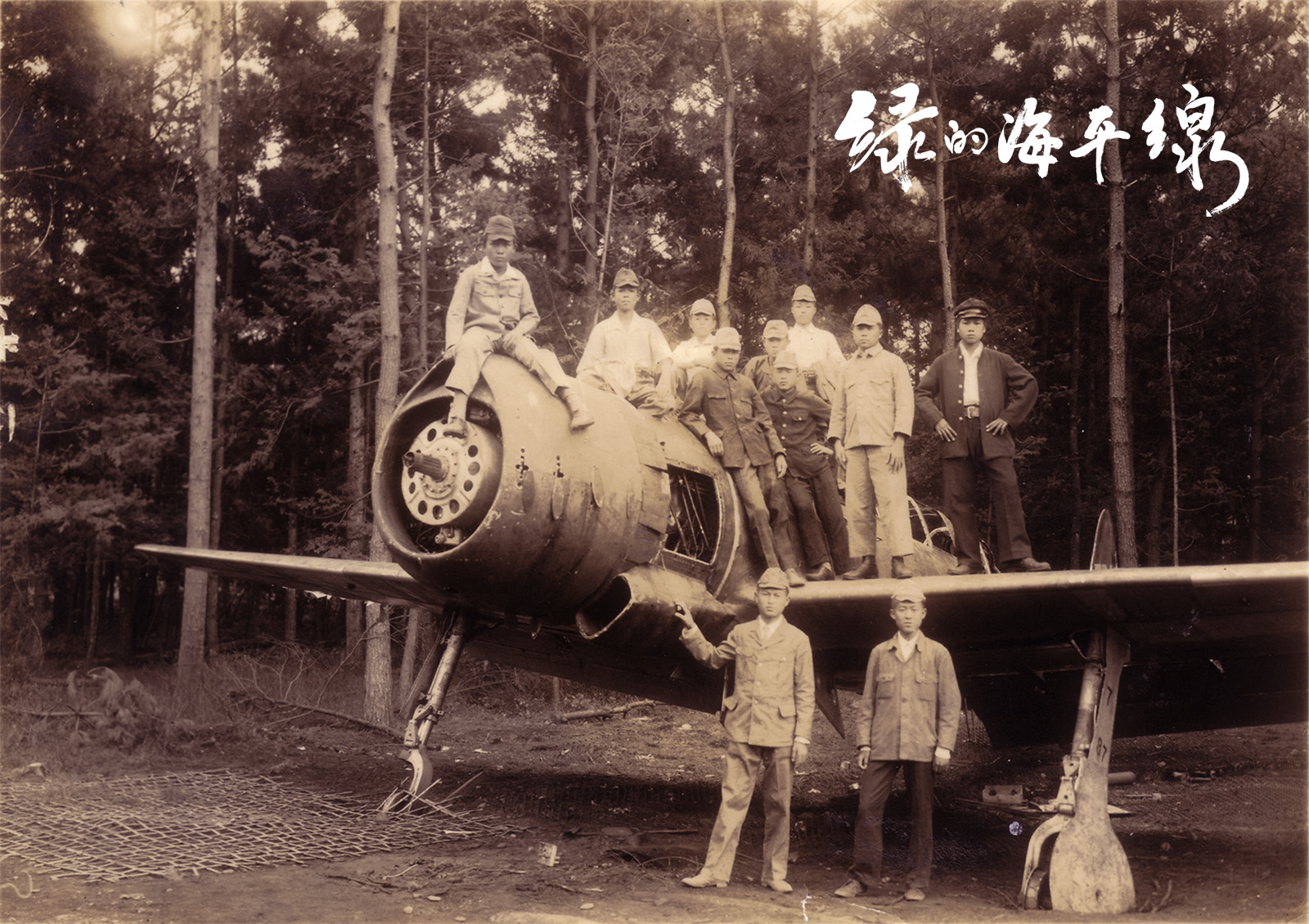

2006年《綠的海平線》簡單的來談,講的是台灣少年造飛機的歷史事件,當太平洋戰爭爆發,日本戰事吃緊,飛機需求量增加,因此從台灣徵兆了八千名少年前往日本海軍工廠製造飛機,十幾歲離鄉背井,軍工廠又經常成為美軍轟炸的目標,這群少年前途未卜,戰後倖存者有的選擇留下或陸續返鄉,然而這段經歷對倖存者的人生,卻被扣上所有政治不正確的帽子,幫日本人製造生產飛機,今天看來好酷好炫,在不對的時代,這些事似乎又難以啟齒。

在2006年拿下第卅屆金穗獎首獎,台北電影節評審團特別獎,與南方影展最佳紀錄片獎等等,導演郭亮吟幼時聽阿公說過,為了經營鋁鍋工廠,去收廢棄的戰鬥機,拆解後製成民生用品,為了了解家族史而意外展開這段,在大時代因為政治、國族、認同而被遺忘六、七十年的歷史。要將這樣一段複雜背景的歷史透過影像還原,是多浩大的工程?羅織線索,查訪求是,鋪張出一段被遺忘的歷史,令觀者動容。

《路有多長》是湯湘竹的「回家三部曲」最後一部紀錄片作品,完成於2009年,第一部曲《海有多深》,完成於2000年,深刻描繪了蘭嶼青年在都市中迷失墮落,艱困求生,卻在中風瀕臨死亡後,重回蘭嶼重回大海的懷抱。第二部曲《山有多高》,完成於2002年,兒子出生之際,父親中風,開始記錄父親,並伴隨著父親回大陸老家,追尋原鄉何在。

第三部曲完成於2009年,「回家」的範疇已經超越了友人與親人,關注到的卻是一個時代的荒謬,整個事件起於人間雜誌1989年的一篇報導,紅十字會敲開兩岸在香港探親的大門,報導了當年原住民台籍兵被國民政府送進大陸剿匪,從此與家人分隔兩地。與他父親的情形恰好相反,但處境卻是相同,同樣有家歸不得的鄉愁。

導演湯湘竹以台東都蘭部落的阿美族為起點,開始探訪如今尚存活下來的台籍老兵,一個個動人的故事,描述那樣一個時代,剛從日本殖民中光復,就被國民政府整編,還沒受軍事訓練,就全部載往大陸送到前線徐蚌打八路軍,語言不通,氣候不適,缺乏訓練,不是被俘就是逃亡,民國卅九年韓戰爆發,這些被俘的台籍兵全部往北朝鮮送去,冰天雪地的東北與台東的氣候迥異 。

四十年後兩岸開放探親,有些回到部落,20歲離家,60歲回,人生大半都在中國度過,豐年祭的記憶仍在,但部落的一切卻是整個失落,有些人住不習慣再度返回大陸,有的在中國擔任體育老師,有的在民族學院擔任高山語的教授,還有一對兄弟在剿匪時分散,一個回到台灣,一個被俘送去打韓戰,回到台灣的還加入孫立人部隊,希望能在韓國的戰場上與兄弟相逢(而這又是另一個故事)。

而我們多麼慶幸,在將近兩小時的時間中,看盡人生的悲歡離合,多麼感謝導演如此奔波追尋這些人的下落,他們大多都八十歲了,如果這部片晚了幾年拍,還有辦法拍成嗎?是不是有更多的歷史更多的事件不為人知,正在逐漸或是已經消失,紀錄片如同挺身而出的俠客,為弱勢為不公不義發聲,即便在被資本壟斷的媒體中,仍如清流般洗滌我們被污染的視聽。

《軍教男兒——台灣軍士教導團的故事》是導演郭亮吟在拍攝《綠的海平線》時,探訪受訪者所聽到的另一個故事,背景描述台灣兵役制度建立前,四千多名年約廿一、二歲的熱血青年,於1950年一月被抽籤或志願報名參加孫立人將軍號召成立的「台灣軍士教導團」,進入高雄鳳山衛武營接受軍事訓練,擬期滿後擔任台語教官,為日後的徵兵鋪路。

但訓練結束後沒有多久,他們突然接到了「歸休」命令,要他們暫時「歸去休息」但得隨時待命,取得一紙「歸休」,人生路途上謀職不易,因為還未「退伍」。一直要等到解嚴後,經過五十年,終於取得退伍令。

台灣軍士教導團的成員,有閩南人、客家人和原住民的本省青年,也有來自各地的外省青年,片中受訪時多已八十歲,還包括攝影師柯錫杰也是其中一員,還有在《路有多長》中的原住民,去大陸剿匪與兄弟失散,逃回台灣後又加入軍事教導團。無法退伍的命運,在那個白色恐怖又戒嚴的噤聲年代,誰敢跟政府或軍方討回公道呢?

這三部紀錄片有著相似的風貌與歷史背景,都在與時間賽跑,訪問耆老,還原半世紀前被世人遺落的委屈,那個動人在於過程,尋訪的過程,生死未卜的未知左右了紀錄片接下來的走向與發展,若拼圖缺了角,那得花費更大的氣力仍不見得有結果,觀眾是跟隨著紀錄片工作者的那股對真相的熱情與鍥而不捨,隨著鏡頭與線索,慢慢接近事物核心的過程,沒有粉飾沒有特效,平凡的真實在歲月的發酵後,卻擁有無比強大的力量。

因為非常喜愛湯湘竹導演的《路有多長》,又去圖書館借了他幫公視拍攝的《尋找蔣經國》,一共五集,第一集的「紅色蔣經國」是我們所陌生的,導演親自走訪當年蔣經國負俄求學的路徑,搭乘冬天的西伯利亞鐵路,訪問到1925年與蔣經國一同到蘇聯留學還唯一在世的同學,也在烏拉山區訪問到他們夫妻的友人,甚至是蔣經國當實在俄國居住的農場主人。同時也透過當年的書信往來,看到他體驗社會底層生活所工作過的工廠,以及與父親蔣介石因革命路線不同而決裂的過程。

之後被父親召回中國,建設新贛南,來到台灣成為特務頭子,風聲鶴唳肅清一切反動,到之後擔任行政院長事必躬親親民愛民,是我們較為熟悉的部分,整體而言,這部紀錄片反映出了事實,不為政治宣傳,也不計功敗得失,以一種非常客觀的角度,去思索蔣經國人生不同階段的立場與許多不得不的選擇,不再是政治上的ICON,而回歸到人的本質。這和我們過去被灌輸的歌功頌德角度,的確非常不同,但那不卑不亢的記錄角度,豐富的史實佐證,讓人耳目一新。

特別挑選出來的紀錄片都與過去有關,歷史是勝利者的歷史,這些被時代的灰塵所掩埋的辛酸,要如何成為鏗鏘有力,深具反省的紀錄片,難度非常高,而這幾年的紀錄片看來豐富多元,開花結果,卻也逐漸失去這樣的深度與高度,也許那個世代已經凋零,也許那離我們太過遙遠,我們將迎接或關注的,也是此時此刻,發生在你我周遭,弱勢的,邊緣的,生態的,種種與商業財團利益背道而馳的公民正義,但也要記得,那些沒上院線,卻能打開我們視野的紀錄片,因為他們的努力,我們對未來有了更多的思考。