30

從一個愛好視覺藝術的觀察書寫者的角度,無論是出於研究、回顧或案例援引的需求,不免關注國藝會的「補助成果檔案庫」如何呈現展覽與(展覽前)創作計畫,以及展覽之後的出版計畫;或者簡言之,如何重現事件?尤其是那些我未曾親臨參與的展覽與活動。如果試著透過「補助成果檔案庫」進行研究與書寫,面對以往具物理性質的卷宗式檔案及網路資料庫、兩種性質類似但有所差異的對象時會有何不同?換言之,在當代,一個書寫者如何看待檔案的問題?如何理解資料庫?

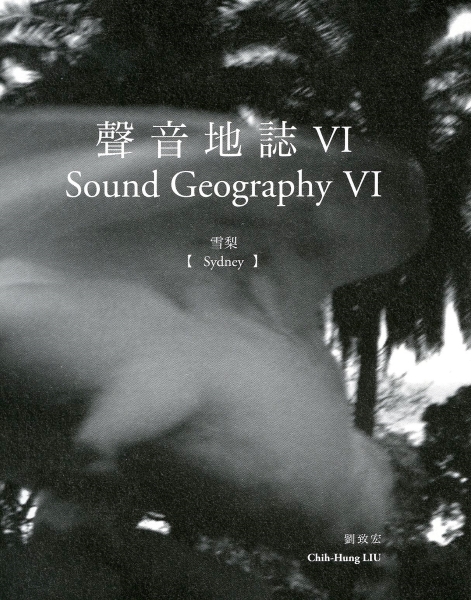

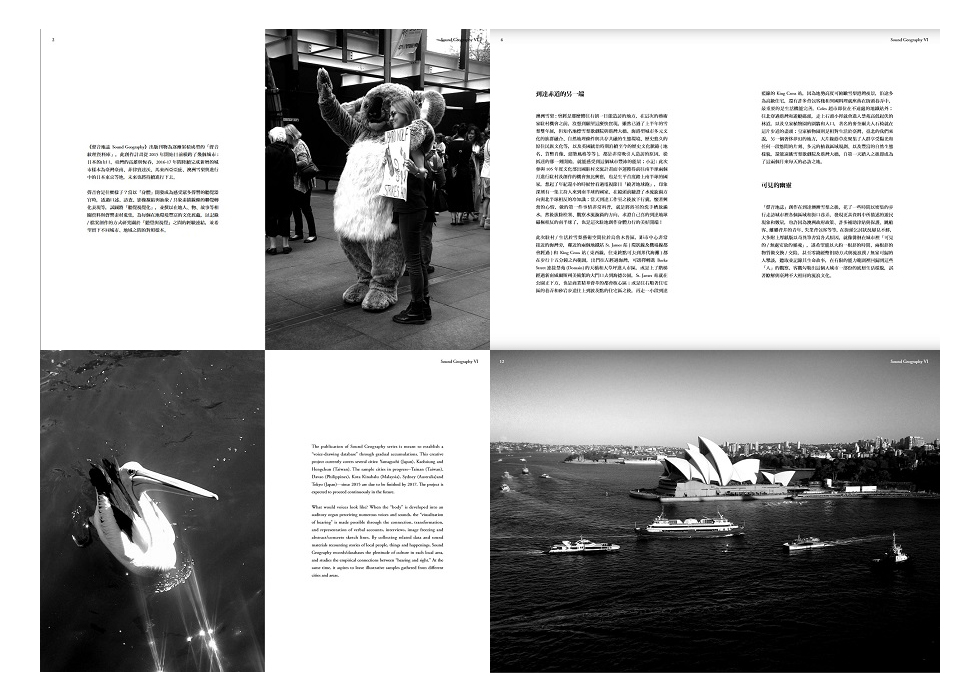

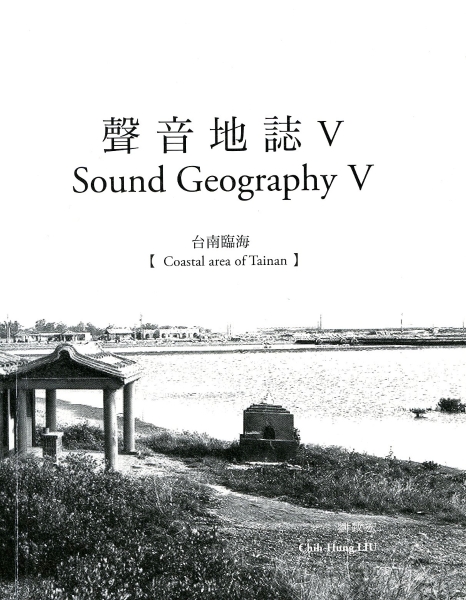

透過「補助成果檔案庫」,我在劉致宏2017年獲補助的「聲音地誌出版計畫:台南與雪梨」的資料裡看到了前述議題在此交會的對話空間。劉致宏的「聲音地誌」系列是一個持續發生的長期計畫,透過身體的地理踏查,探索聲音與視覺互相轉化的可能。從移動經驗,故事的收集與記錄,透過展覽部署採集物與創作物件的空間敘事,最終再以實體出版集結攝影、繪畫與寫作文件,成為完整的事件紀錄檔案。儘管在補助分類上是個出版計畫,但其實已包含了創作計畫、展覽與檔案。更清楚地說,首先,計畫包含踏查、展覽與出版的事件;其二,以攝影、寫作與繪畫記錄的創作手法,使之成為一種發生即檔案化的藝術事件;其三,除了實體出版品,其成果透過資料庫的網路外部連結提供完整訊息(如電子書)。上述這些「聲音地誌出版計畫」所滿足的元素,我覺得正是提供了一個可以完整思考關於「資料庫與卷宗檔案」、「展覽事件」、「攝影與書寫的民族誌敘事」、「數位介面與實體出版」等關係的案例。儘管我曾在台南「齁空間」看過這檔展覽,但劉致宏充滿流浪風格的創作旅程是他人未曾也無法經歷的,透過國藝會資料庫所呈現的「聲音地誌」系列,也觸發我關於「檔案與攝影」、「檔案與資料庫介面」、「敘事與文類」的一些思考延伸與雜記。

前陣子過世的策展人恩威佐(Okwui Enwezor)在2007年「檔案熱:介於歷史與紀念碑之間的攝影」展覽的策展長文中論述了攝影、當代藝術與檔案的問題諸面向。他直截地指出了相機與攝影機基本上就是個檔案機器(archiving machine),所以透過攝影機具,無論是以文件、圖像或影像記錄的方式所形成的檔案,都是某種存在的見證。攝影的欲望,記錄事件的欲望、其實直接連繫著創造檔案的渴望。而成為檔案的攝影影像也會變成一種迷人的物件,隨著不同機構、企業或文化的使用目的,進入宣傳、廣告、時尚、娛樂、個人紀念與藝術等用途。在各種社會關係所形成的人類學空間中,攝影檔案是個涵蓋了諸如家庭攝影、警察局檔案、社群網路的數位影像等社會空間的影像帝國。同時,攝影的檔案欲望更具有某種民族誌的意義,這也是我在劉致宏的計畫中看到的,某種程度也連結了佛斯特(Hal Foster)回應歐文斯(Craig Owens)提出的「寓言衝動」時,所談的當代藝術「檔案衝動」(archival impulse),只是劉致宏更為接近佛斯特文中(以及另篇文章)所謂「做為民族誌學者(ethnographer)的藝術家」——從自己設定的田野中踏查採集,以「參與者—觀察者」的工作方式創造自我反身的「聲音地誌」檔案。

另一方面,事件性與展演性的作品必須透過攝影或錄影來保存其真實狀況的某些面向,創作計畫、藝術作品與攝影記錄之間的關係自然是很密切的。這就引出藝術史與檔案的關係:藝術史的發展和攝影檔案運用的強烈連結是個重要面向,畢竟攝影的拍攝機制、其儲存和轉移方式,都成為藝術史研究中獲取「圖像知識」的一套機制。如果說,攝影是一套捕捉視覺證據的技術,那麼藝術史就是仰賴視覺證據的一門專業知識。不過這種攝影性的藝術知識,也就是這種攝影影像檔案所建立的藝術史知識經驗,進入網路空間後會有什麼改變?尤其是面臨大量資訊與知識超連結式的互動模式,以往以攝影圖像的視覺性為主的藝術史(權威)知識方法,在網路環境中只是構成知識的資訊經驗之一(當然,資訊與知識的差異在於其運用價值)。當代的溝通科技,對於藝術觀察書寫者有什麼樣的知識建構模式的轉變?我覺得網路資料庫(database)是一個重點探究對象。

曼諾維奇(Lev Manovich)在《新媒體的語言》中曾討論資料庫的問題,並試圖指出資料庫是一種21世紀電腦時代的新文類(genre)。簡言之,如果小說、電影等敘事方式是現代時期的主要文化表達形式,那麼電腦時代的重要文化表達形式就是資料庫。曼諾維奇認為,資料庫做為一種文類,並沒有起始與結束,也不敘說故事,沒有情節發展,更不會組織成各種系列;相反地,它們(資料)就是一些單獨的項目,每個項目都有著相同的重要性。在互聯網時代,面對無止盡與沒有形成系統的各種影像文字與資料集合,只適合透過資料庫的方式來處理,並且必須發展出屬於這個資料庫的美學、詩學與倫理學。

曼諾維奇對於資料庫的看法是從新媒體與網路文化的角度出發,指出資料庫是一種非敘事性的新文類。儘管檔案與資料庫往往被混用,但我認為至少兩者的「檔存」意義是類似的,主要是數位化空間與檢索方式等物理上與技術上的差異。事實上,兩者都是代表著某種「證據的完整保存」的想像或理想,即兩者都有對於「完整性」的欲望。不過檔案的物理性特質其實與資料庫有著性質上根本的不同;相對來看,檔案擁有較多物理性的資訊(甚至是破損與氣味),而資料庫則通常較多輕盈可攜的資訊。檔案支持著歷史,但是由於其定點與物理性、局部與孤立狀態、在其中須緩慢前進的特質,對研究者來說,某種程度而言真實檔案具有某種將其記載的時代具體化的效果,而接觸檔案的這種歷史感與知識感的體驗過程,也是檔案的魅力與誘惑所在,即「檔案熱」。

關於檔案的敘事性,德希達(Jacques Derrida)在《檔案熱》對佛洛伊德的閱讀,便對精神分析檔案的書寫性與敘事性有所著墨,甚至,「檔案化」(archivization)恰恰形構出精神分析的歷史。德希達的進路是回探「archive」一詞的希臘文字源,從仔細評論其意涵開始。希臘文「arche」有開端(beginning)、治理(rule)、命令(commandment)等多重含義,「開端」具有本體論意義的序列性質(sequential),「治理」與「命令」則更多是政治權威,而供權威訂立律法的檔案應有其位址和(存放)地點,即希臘文原意的「房子」(arkheion)。德希達認為在當代,我們較不會用權威的角度來看待檔案,而是著重其開端的意義(例如archaeology的用法)。然而,重點在於,以解構的觀點,檔案做為概念本來就不會只有單一意義;於是,我們不會有屬於檔案的固定概念,而是其「印象」(impression)。由此,《檔案熱》的談法試圖解構了做為檔案的人類內在記憶,以及檔案的外在形式與系統之間的界線。

相較於檔案,資料庫更容易接近、即時、跨越地理限制,而其關鍵字檢索的任意性,正是資料庫做為一種新文類的特質;以曼諾維奇的話來說,資料庫是敘事性文類的敵人。對此,我覺得透過國藝會資料庫檢索劉致宏的出版計畫這件事,倒真像是個檔案形式的寓言——關於藝術家創造檔案的經驗與資料庫的資訊經驗。計畫本身透過圖像、文字與攝影的不同敘事性質創造檔案;同時也設想如何在網路資料庫中表演甚至炫技,也就是如何透過資料庫再現事件。而觀察者是怎麼在點閱資料庫(以及延伸閱讀的外部連結)的過程中想像整個計畫?甚至在資料庫這個新文類中,檢視自己的敘事欲望?

最後,我試著設想一個結案報告書寫作者的角度。國藝會「補助成果檔案庫」是線上資料庫,現在我們不須去國藝會翻檔案卷宗,其資料基礎來自各年度補助案結案報告,也就是,之前很大程度上是以紙本為預設的呈現媒介,以及「可自行補充」的表格做為事件的再現框架,這些格式事實上框限了結案書寫者重現藝術事件的意圖。是以,資料庫當中可以看到有些近乎純文字、頂多擺張DM圖檔的呈現,或者圖文併呈的創作論述、圖檔和展覽現場;當然,也有許多提供動態影像、相關外部連結的生動內容。當這些不同狀態的內容放入網路資料庫中,其資訊的豐富程度對於事件再現程度的差異就會變得明顯。我想,將「結案報告書」資料庫化會促使藝術事件的呈現方式不再限於紙本格式的卷宗,而未來獲補助者或許將會重新思考,如何在結案報告中面對資料庫——這個網路時代新文類的美學問題。