17

2016 年臺北國際書展方結束,號稱入場人數 50 萬的成績,依然創下 5 年來的最低紀錄。儘管主辦單位書展基金會表示今年在參展單位、版權交易、活動場次皆較去年增加,但此乃臺灣至亞洲年度藝文盛事並未營造一推廣閱讀氣氛且具文化感的成果畢竟是事實,媒體以為書展已近轉型瓶頸,後事如何,且讓我們繼續看下去。

另則消息,根據國家圖書館甫出爐的圖書出版趨勢報告指出,臺灣新書出版總量持續下滑,在 2015 年的出版營收報告中,衰退額 36 億元,衰退率高達 16 %,所謂出版業的寒冬,國內出版社仍在持續經歷中。

然而,處於「滑世代」,隨著閱讀方式的改變,嚴肅文學的閱讀早已不受民眾青睞,於此同時,始終處於分眾閱讀中的小眾類型──華文小說之處境更是雪上加霜,除非透過公部門與民間單位之補助或支援,實難有生存之空間。其實,自 90 年代起,華文長篇小說便開始沒落,直至近年始風華再現,此間,由國藝會自 2003 年啟動之「長篇小說創作發表專案」,實功不可沒;且在多年深耕後已成為全臺長篇小說創作的重要搖籃,多部作品亦榮獲國內外文學獎項之殊榮。

而國藝會企圖以更細緻的方式掌握華文小說扶植的策略:在 2014 年「亞洲地區華文小說獎補助資源暨國際發展調查研究計劃」研究案之國際趨勢掌握中,計畫主持人同時也是《文訊》社長兼總編輯封德屏親自前往香港、新加坡、馬來西亞、澳門四地與當地學長、作家、編輯乃至文學單位、公部門展開當地文學環境的瞭解以及補助情況的分析調查,更完整且詳實的記錄了四地華文小說發展之情形、補助之態況以及當地的創作風景,其中亦不乏當地的專業作家給予的箴言與其珍貴的觀察。(可參閱《文訊》358-362期)

此外,在各期的專題中,《文訊》擬以完整的面向來觀察、反思一地的藝文環境,例如:創作、出版、典藏、獎補助以及作家在環境中的觀察。在「香港專題」中,作家兼學者陳智德便語多感慨「從市場和營銷的角度,文學出版很難賺錢,出版人包括編輯和相關人員,需承受經濟和人事上的巨大壓力,外界不易理解,我覺得某種程度上,對文學有承擔的出版人,比作家更寂寞」。反觀澳門的文學創作環境與中、港、臺相比則顯得自由而狹隘,當地作家袁紹珊以為澳門可能是作家詩人密度最高的地方,也可能是不受市場緊箍咒束縛的荒原或理想國。

而四地因國情不同,在創作環境與補助態況上亦各有特色,除了各國皆有一定數量的政府補助與「支援」外,擁有多元種族與語群的馬來西亞,其文學創作者受知名的「花蹤文學獎」與華人會館的補助與影響不可謂不大。此外,香港作家潘國靈則以為獎勵與補助對香港作家在文學創作上的發展相當重要,「且因香港長期殖民的緣故,香港公部門的思維向來把文化放在娛樂之下」( p80 ,《文訊》No.358 ),導致香港對於純文學的補助相對缺乏……。

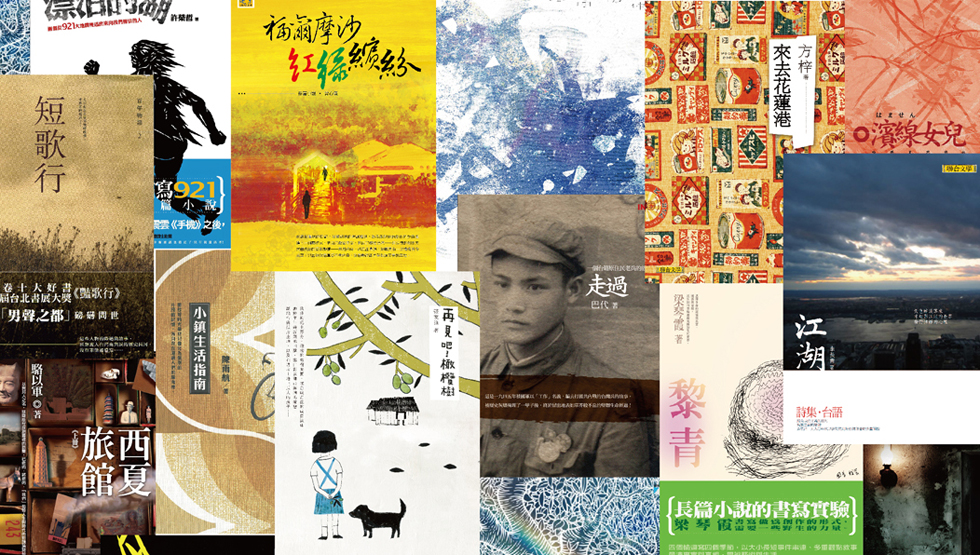

這些那些,綜觀臺灣乃至四地的華文創作環境,政府與民間單位的資源挹注皆為進行中的時勢所趨。而作為三年計畫的「小說引力:華文小說國際互聯平台」,在 2015年則完成其平台的建構工作,國藝會期待藉此平台讓本地優秀長篇小說和其他區域同類作品,互相串連、評比、對話、交流。作為計畫執行單位的《文訊》雜誌,藉由其珍貴的臺灣文學資料庫蒐集了自 2001 年 1 月至 2015 年 6 月間,臺、滬、港、澳、新、馬六地之優秀長篇小說書單,在臺灣採「票選制」,其他五區採「選薦制」,且於今年底舉辦「廿一世紀華文長篇小說 20 部」活動,活動中邀請國內超過百位各地專家學者、作家及文學編輯共同參與,可視為一次具有民意基礎的「華文長篇小說大調查」。就最初擇選出的推薦書單而言,根據委員梅家玲(臺灣大學中文系教授)表示,「此一推薦書單可視為專頁讀者與作者書寫對話協商的結果,各部小說的文學表現與文學史意義,未必完全能由它的得票多寡來反映,但票選結果應該還是相當程度體現了現階段臺灣文學發展、接受,與題材品味的變化情形。」( p82, 《文訊》No.364 )

「廿一世紀華文長篇小說 20 部」名單既已出爐,「小說引力平台」將來到本計畫的第二階段:自 2016 年元月起,將把獲選的長篇小說推向國際,計畫和上海、香港、澳門、新加坡、馬來西亞五地之文學雜誌及報紙副刊合作,分別刊載內容摘錄及專家評介;為了促進雙向交流,臺灣的文學雜誌及平台亦將刊載此五地之優秀長篇小說精華與評介文章。於此同時,計畫主持人更將在今年初夏帶領國內四位重要長篇小說作家:施叔青、陳玉慧、吳明益、駱以軍前往上海拜訪當地媒體、出版社並舉辦座談,更與當地讀者面對面,深度的進行對話與交流;六月底則由其他地區作家赴臺北進行交流,真正達到平台交流之目的。

開展於 2003 年的「長篇小說創作發表專案」至今仍持續進行中,國藝會扶植深耕國內華文小說創作環境之目的早已確定,而今藉由「小說引力平台」其初衷更在於將臺灣作家推至中國市場乃至國際環境,讓「長篇小說創作專案」能有延伸的空間並獲得更大市場之機會。在第三年的工作項目中,為這些作品進行翻譯工作,讓原本即優異的華文小說受到版權公司之注意,進而推廣至日本、韓國則是承辦單位與國藝會的企圖與期待。

訪談終了,筆者問及計畫主持人對於「小說引力平台」的期待,惟見後者堅定的眼神與話語,「希望在這個基礎上持續下去,絕不能半途而廢......如果不妄自菲薄,在如今華文強勢發展的態況下,創建華文世界的諾貝爾獎亦是可期待的!」

在國內藝文界工作近 10 年,筆者相信多數的我們對於文學的發展依舊是有信心及願景的,透過「小說引力平台」,以及二岸四地的環境分析與藝文補助觀察,或有更多可為的行動方案值得細究與進行:例如當各地文學獎各自為政的進行著,能否邀集四地作家與文學家共同組成一評獎機制,讓補助機制的內涵亦能有文學交流的空間以及更為公允的可能;此外,文學獎在各國舉辦的意義與可能的影響力多有不同,對於文學老將與新秀的價值放在不同國情的脈絡下亦異,如何整合或轉化文學獎的資源或許也能是相關單位未來思考的方向;此外,補助文學創作與出版的比例與對象亦牽涉相關單位資源分配的公義,凡此亦考驗相關單位的智慧!

於此同時,「小說引力平台」作為一種文學推廣交流的行動方案,其目的或以交流為主,但隨著平台的影響力逐漸擴大,使用量逐漸增高,未來是否也能更具企圖心的定位其功能──「書籍銷售、版權交易、國際交流」,讓全球的讀者、書商、版權業者藉此觸達國內重要的華文小說,真正達到交流與更務實的版權交易目的。

隨著「廿一世紀華文長篇小說 20 部」名單揭曉,國藝會與承辦單位已有了交流與推廣的依據,未來應從更高格局與視野主動策劃實體與虛擬的雲端互動活動,這讓筆者回想起 2010 年曾為書展基金會策劃與執行「全球華人作家會」,透過書展與出版社共同努力,邀請了哈金、郭小櫓、畢飛宇、劉震雲等近 10 位海外華人作家來臺,造成一時話題與好評,也展現臺北國際書展作為華文交流平台的企圖。而如今「小說引力平台」也正體現作為華文小說交流平台的重要企圖,未來亦可從重量級的出版議題、創作交流等方向為平台構思更具想像力的交流企劃!關於「小說引力:華文小說國際互聯平台」的發展,且讓我們拭目以待!

延伸閱讀

小說引力:華文小說國際互聯平台