10

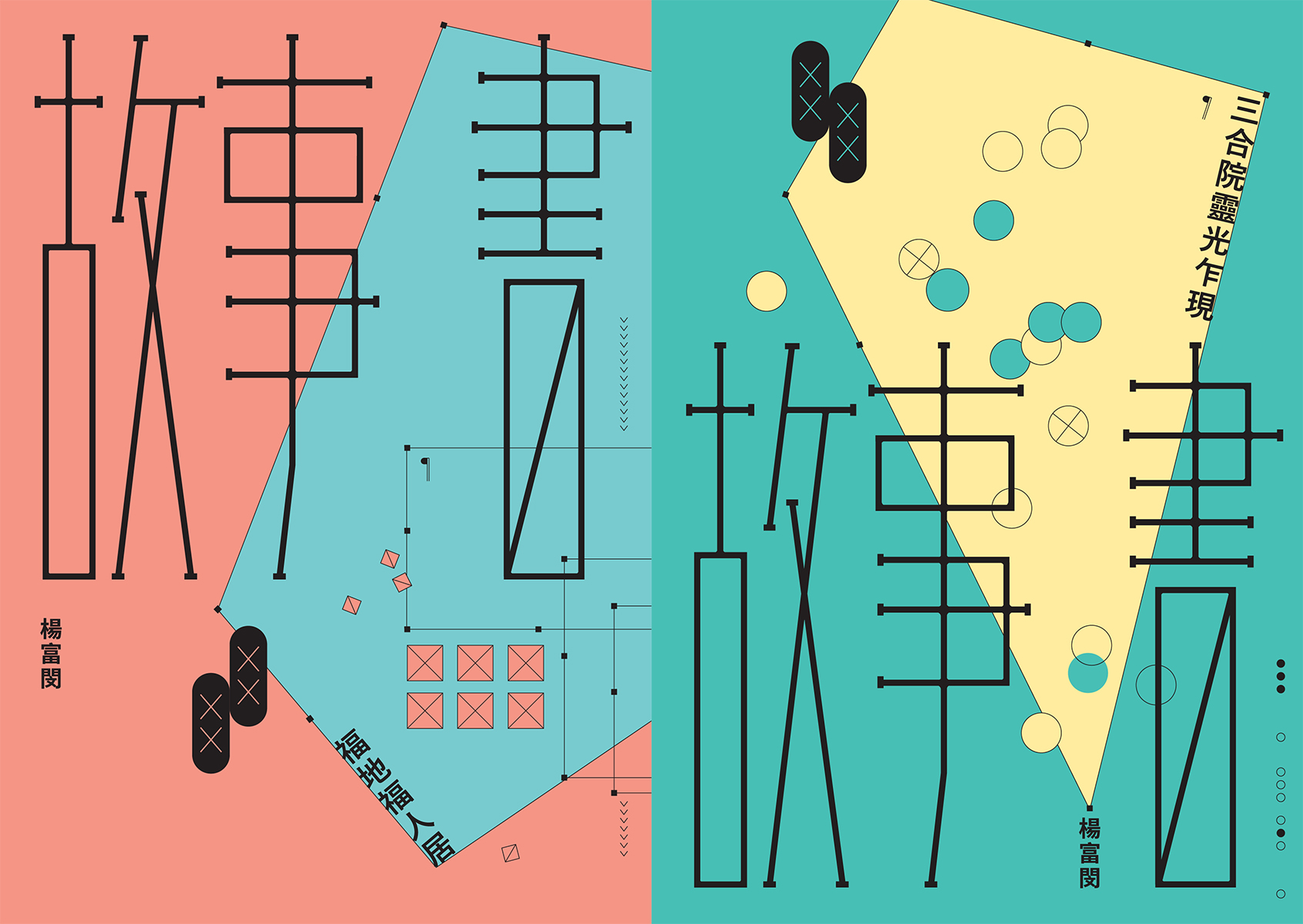

花甲男孩來了!

這次他帶著兩本「故事書」跟讀者見面,分別是《故事書:福地福人居》、《故事書:三合院靈光乍現》。從書名就聞得到濃濃的台灣土地氣息,這種飽含家族、故鄉、土地的濃厚情感早在楊富閔第一本短篇小說創作集《花甲男孩》時期現身,欣賞過電視劇或電影版本《花甲男孩轉大人》的觀眾也不陌生,透過自然生動的國、台語交雜,將台灣庶民日常,無比生動地呈現,一直是作家楊富閔文字的獨特魅力。

故事書的家族感

新作仍充滿濃濃家族氣味,問他何以鍾情且長情於家族裡的二三事?楊富閔認為家族對他來說是一個時間概念,也是一個空間概念。不單只是字面上某個因著特殊人事與姻親血脈的集合,更像是連接自我與世界之間的一個「觸碰式介面」。對他而言,創作《故事書》的初衷,如同〈大內楊先生十二位〉的第一位:「聽故事的人」。作者期許自己是一個聽自己說故事的人,在想像之中,《故事書》寫、編、讀同步於腦海進行,他不諱言是目前為止,喜歡且貼近自己現狀的作品。

楊富閔為家族的庶民生活用品紛紛命名清新的名稱,例如:「貝公噗噗車」、「抒情清果機」、老舊小物透過作家的個人記憶,產生了微妙的變化。甚至,曾祖母葬禮過程的備忘錄手寫稿、廟會錄影帶等,時間的厚度都被他的巧思記錄下來。他說,「《故事書》有二篇關於創作課的文章:分別是〈字幕組創作課〉與〈三合院創作課〉。這些小物對我來說,無疑是一種創作過程的動態呈現;也是所謂從靈感素材到文章生成的一個範例。我也在看──我的創作是怎樣形成的。隱藏在第二本書《三合院靈光乍現》的最後一篇,有個拉頁,叫做〈再狂想:楊老先生有塊地〉是一篇關於創作的創作:是創作之前發生的事,也是創作之後發生的事,更是創作的此時此刻。」

楊富閔提及創作題材的思索,認為寫作上遇到的困難並不多,大致都可以克服,隨著生命成長,也一路調整觀看的位置。他說,「不只是家族,而是以家族為介面,延伸出關於創作的種種思考,於此意義上去創作《故事書》是一個理想的位置。」家人不僅對楊富閔的寫作十分鼓勵,也同時是花甲系列作品的忠實觀眾。楊富閔很開心自己將《故事書》二冊創作完成,它們彷彿像寫作者的兩張車票,帶領自己前往一個不同的地方。

大內高手玩轉文字

在書寫家族題材的篇章裡,常能見到楊富閔對文字潮流的高度敏銳,總是使用新銳的字詞融入敘述脈絡,例如〈美國時間2017〉裡寫位於故鄉台南的母親初始接觸智慧型手機,嘗試用通訊軟體LINE跟遠在美國的自己「賴來賴去」的經過。從文字裡讀到,飄洋過海的異鄉學子與遠在故鄉的母親,藉由3C產品串連畫面,一邊是米國,一邊是台南。

聊起美國時間,楊富閔認為或許可以把〈美國時間2017〉和〈米國的紅瓦〉並置看待。前文是在自己於美國期間完成,最初的文章題目為「同步」,後來放在整本書的脈絡中,才將文章篇名更改。「『美國時間』在台灣脈絡,有另種寓意,那真是我生命中難得的『美國時間』──有了將近八個月的沉澱與思索。這幾年的各種經歷,都在美國時間,得到安頓整理,《故事書》可以說是從美國寫回來的。」他說。而〈米國的紅瓦〉則是老家的紅瓦厝回憶,楊富閔與兒時同伴們在那裡玩捉迷藏遊戲,遊戲的台語名稱叫做「覓相找」,把這個字詞念得飛快的瞬間,聽起來好像「米國吹」,語詞又忽然誕生新的意義:「要躲到美國讓你找不到。」楊富閔說,不管身處何處,創作中的自己,始終在構築一個得以安頓自我與世界的平台,這個平台是流動的,但它是從自身出發,向下深刻挖掘,同時向外伸長了手臂,讓東奔西走的自己,能觸碰世界的邊界。

《故事書》裡更多的創意寫法,還包括台語字彙的使用,例如〈烏陰烏陰〉、〈惦惦仔吃〉,讀起來有音感,這份音感也與故事背後所要傳遞的主旨隱喻相連。比方說〈烏陰烏陰〉這篇散文裡寫父親騎著機車載自己去印小說的路途,「路的照明並不充足,路很陰,得穿越竹林與墳群,卻是一個解析度極高的夜——雲散雷雨停的夏夜八點,曾文溪邊的舊型工業區,有一支煙囪在排放白煙。」然而,描述至後段才揭開情節謎底,原來作者和父親有些爭執不愉快,眾人勸架的場面裡,阿嬤坐在客廳掩面嗚咽,一個陰天的背景裡,「烏陰烏陰,視線並不清楚,路燈亮著……17歲的我終究是選擇抄小路走後門、繞開父親。」讀者跟隨作者回到他的17歲生命,才發現原來「烏陰烏陰」不單指向陰天的天氣,同時也暗示著人的難過情緒,阿嬤那一聲「嗚咽」,彷彿巧妙點出題目背後被陰天隱藏的父子情感關係。

聊到創作文字的使用,楊富閔表示通常會將日常生活遇到的有趣字彙,記錄整理於筆記本,「這些字彙好像我去打獵或者採集的材料。」無論是網路上、馬路邊、商店的標示文字、甚至家電使用指南,都能成為他筆下的材料靈感來源。他說這種概念有點像小學生時期寫圈詞作業、照樣造句、換句話說等練習方式的延伸,每當學習新的字詞,就能繼續圈詞、造句,直至成為完整文章,成為生活的血肉。

國民作家的夢與想

無論是小說、散文、學術、電視劇,或電影等多重領域,楊富閔幾乎都已涉足,九歌出版社在《故事書》的宣傳語為他寫上「國民作家」的稱號。聊到「國民作家」的稱號與責任,楊富閔表示:「一路走來,真的非常謝謝我的讀者。我希望自己可以更敢於做夢吧,也把這個稱號當成一種期勉,以後的路要繼續深耕、努力。多重身分下最大的困擾應該會是時間有限,所以如何更加聚焦與專心,實在很重要。」讀者的支持對他來說,都是一份又一份貴重的禮物。

關於《故事書》在個人創作脈絡的位置,楊富閔從〈開地球:自我的索引〉這篇散文談起,他如此定位:「我想寫一種書,它可以是過去每本書的後記,也是未來將寫之書的前言。《故事書》在寫作脈絡的位置,它永遠在變動中,互相定義與補充,而且更像是一種關於生活方式的文學發明。」

帶著如此心情,走遍台灣以及海外眾多校園與課堂演講、接觸各方年輕學子。楊富閔笑說,作品被跨界改編成影視作品,有了不同心情,偶爾會感到自己也是自己的讀者。「看著自己作品變成電視劇甚至賀歲片,作家與作品的連結產生很大改變,我樂於感受這份改變,也在其中漸漸理解自身與作品的共處模式。」他以三合院為例,倘若他和讀者一起來到一座三合院,要把自己放在哪個位置呢?應該是彼此都在故事中,成了說故事與聽故事的人。

《故事書》是楊富閔的第七本書,回想2010年第一本短篇小說集剛問世時,花甲男孩僅有學生身分,如今已搖身一變,成為擁有多重身分的斜槓青年。而《故事書》的篇目也如同斜槓功能般,項目細分豐富,像極了現在網路流行的「#(Hashtag)」。作者利用分類、索引,讓讀者進入家族日常風景,或許這樣的標示與嘗試能更有效地引導讀者進入作者的成長世界,也同時是作家不停探索文學邊界的方式。

《故事書》令人感到不可思議,花甲男孩楊富閔的「地號書寫」正是其生命書寫,他多次回返去看家族與自身成長脈絡,每次總有新的想像發明。透過文字構築而出的新生地,也讓作家寫出了一條生生不息的活路。