18

2025年,由德國策展人山姆.巴塔維爾(Sam Bardaouil)與提爾.法爾拉特(Till Fellrath)共同策劃的台北雙年展「地平線上的低吟」,近期發表了策展概念,以「思慕」為主題發想,探索某種難以明說卻又驅策行動的深層渴望。而當中,也談到了台灣文學作家吳明益與陳映真的作品,分別為《單車失竊記》與短篇小說〈我的弟弟康雄〉,也是少數國外策展人主導,由台灣文學介入的策展想像。

簡單觀覽現況,文學事實上早就已經與主流影視,有非常高的合作默契,例如日本出版社與影視界密切合作的大眾文學影集與電影,以及台灣近年異軍突起的「鏡文學」等等,已是非常常見且穩定的互動模式。而在這形式之外,文學的跨域合作還能夠有怎樣的可能性?純藝術與文學間,在美術場域的交互討論,或許可以給美術館觀者、文學讀者們,另一個不同的思考方向。本文先簡單概述目前台灣文學作家介入美術場域的範例,接著討論近期策展人葉杏柔一系列以楊逵為中心的策展計畫。

美術館中的台灣文學作家們

當作家進入美術館時,將文學原有的閱讀方法帶入展場,是常見的介入形式之一,舉例來說,當作家吳明益參與2018台北雙年展「後自然」時,便將自己當時的未發表小說《苦雨之地》濃縮成展場專用的一萬字版本,並且展示山林踏查時畫下的素描作品。純藝術展場的白盒子空間,事實上並非為了閱讀而設計,但這次展出中,吳明益以「未發表小說」的作品,吸引自己的讀者進到美術館,而一般習慣參訪美術館的觀者,則會在展場看似用來歇腳的座位縫隙中找到一本讀物,進而將「閱讀」這原本相對私密的行為,轉呈於展場之中。這樣的展出形式讓這兩個不同的族群,交會於美術館,試著再構「觀賞」與「閱讀」這行為背後的美學意涵。

相較於吳明益,另一位作家駱以軍在由國立台灣藝術大學所舉辦的2018大台北當代藝術雙年展「超日常」中,則是作為整體策展計畫概念的執行中心。他受策展人張君懿邀請,以台藝大校區內的「九單藝術實踐空間」和「北區藝術聚落」等舊眷村空間,同時也是作品展示地點進行文字書寫,並完成《翻牆者》一作。

策展團隊將這個文本交給所有的國內外參展藝術家,希望他們透過這個文本了解展覽發生地的脈絡,或者可以透過相關內容發展作品。而參展者自然反應不一,有些人選擇讓自己的作品與文本完全毫無關聯,有些則是透過閱讀得到了某些靈感依據,例如杜立安.高登的《露西之夢》就以一個移動的床鋪裝置,以帶有超現實想像的夢境氛圍建構,回應了眷村空間在人去樓空後出現的寂寥感。

而另外讓小說家介入展演的還有嘉義市立美術館的「人.間——陳澄波與畫都」回顧展,館方邀請了作家黃崇凱以此次展覽為本創作了小說《畫伯大夢》,以藝術家陳澄波的魂身與一名地理老師(即其子陳重光)的相遇為主軸,在美術館內展開一場繪畫內容與創作者生命經驗交織的記憶回顧。並在展場中,以輕便簡易的「結緣本」形式,讓觀者索取,也另外擺置古舊傢俱,設置成閱讀區,在回顧展相對嚴肅的展演氛圍之外,作為一個緩衝與調劑。

美術場域中以文學文本為創作素材的藝術家們

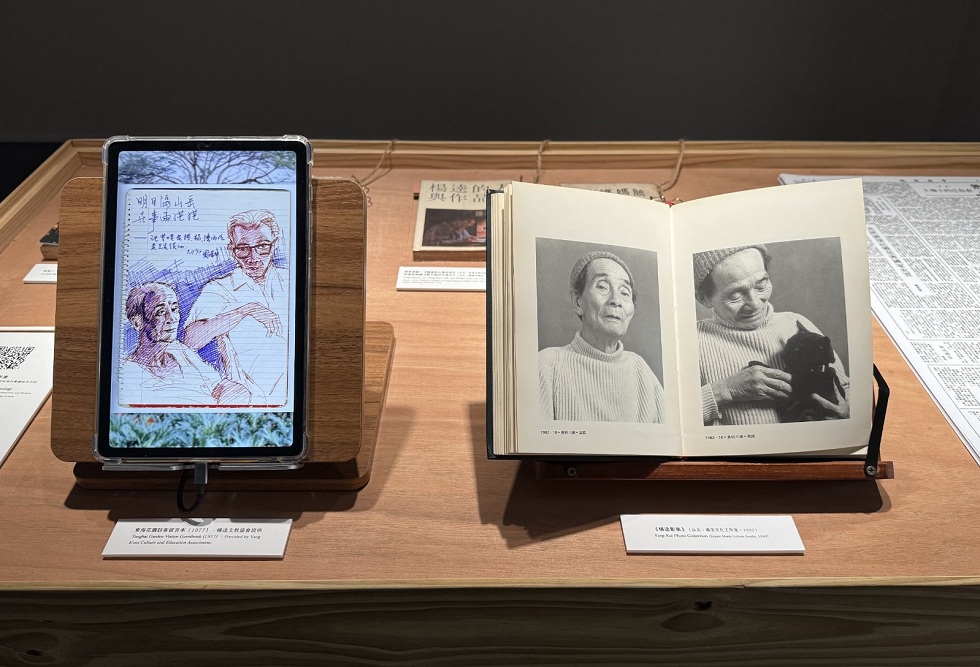

近年,策展人葉杏柔啟動了以日治台灣作家楊逵為中心的策展計畫,並首先於2024年在「立方計劃空間」開始了「愚公移山:楊逵聲與影」的展演,之後在2025年,於關渡美術館開展了「花園裡的一塊磚」。立方展覽以楊逵作品在地下音樂圈引發的「再創」為討論主題,在檔案展為主要基調的狀態下,藝術家們的創作大多以初步成果為主。在關美館的展覽中,特別是李慈湄與劉紀彤,都將其創作計畫,發展到成熟的階段,而這兩位創作者,李慈湄的背景為獨立音樂創作者、劇場及影視音樂設計師,劉紀彤則是美術學院出身的藝術家,兩者的創作方向,皆有再構與延伸探索楊逵與其妻葉陶文本的創作意圖,值得深入探討。

談到文學與純藝術展演領域的扞格,首先在這兩種創作形式的本質上,就大不相同。文學,特別是小說跟散文,動輒數千與數萬字的篇幅,事實上與訴諸視覺性與輕盈概念的純美術白盒子空間,就有本質上的違和,要如何消泯這個落差,相信是創作者們的挑戰,而李慈湄與劉紀彤的作品計畫,提供了我們一個參考的創作方向。

除了是聲音藝術家外,李慈湄也是社會運動的積極參與者,在她的觀察下,楊逵於1976年寫作的詩〈三個臭皮匠〉,後來被改編成歌詞〈愚公移山〉,在「唱自己的歌」運動中被李雙澤演唱。而有趣的是,在後來台灣的土地正義與環境正義的抗爭行動當中,〈愚公移山〉幾乎都會出現,也因此在立方的展演當中,李慈湄在《愚公唱了什麼歌》作品中,以初步的檔案搜集、年表建構、抗爭者的圖文訪談紀錄與聲音展示,表現出這與楊逵的文字和音樂深切連結的社會運動歷史經驗。

而在關渡美術館的展覽當中,李慈湄則是以民國65年10月21日,楊逵在《中央日報》發表的一篇散文〈我有一塊磚〉為主要的發想,而這同時也是這次關美館展覽的題名由來,亦是整體展覽的中心骨幹。此文的內容提到了楊逵與葉陶夫婦在台中大肚山坡上的「東海花園」:

我的意思是,為使這一片土地免於被都市的罪惡污染而保持我的原始目標——可以自娛娛人的桃源鄉,如果有人想在這裡蓋個藝術館、圖書館、民藝館之類的文化傳播機構,我很高興捐出這一塊土地。

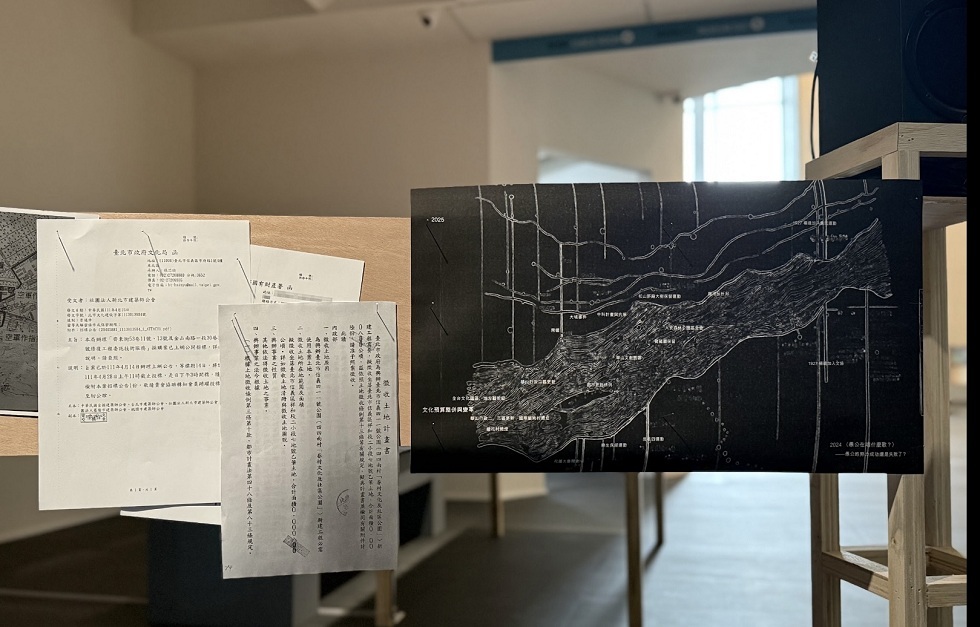

以楊逵身為左翼作家的身分,完全可以理解他會有這般如同烏托邦的想望,不過李慈湄在她這次的作品《下一班靈魂列車開往生死文化園區》中,卻認為這樣美好、單純的想法,在當下的政經結構中,有極大的可能會變質。她在展覽現場一個仿製街頭肥皂箱開講的互動聲音裝置中,刻意提到了近期在北藝大發生的「生死文化園區」爭議,即土地開發商希望在北藝所在山區建立喪葬與藝術結合的「文化園區」新聞,並且在旁邊的檔案展示桌上,羅列許多與藝術園區相關的土地開發與地方政府的徵用文件。

這聲音裝置中,類似廣告的女性配音,編織出藝術即等於高品味的虛幻想像。在那文化園區與地方藝術活動尚未普及的時代,這樣的設施與展演,在楊逵的心中,被賦予了十分高的期待,但就有如李慈湄作品所強調的,在當下的台灣社會,所謂的藝術園區、美術館與藝文活動,某種程度成了土地資本買賣時,被用來標誌社會階級與哄抬房價的公共設施。在現今藝術展演蓬勃發展的當下,再回看楊逵的文字,十分發人省思,是作家過於天真?還是當下的我們辜負了他的期待?這也是李慈湄邀請大家思考的土地正義議題,並且連結至其在立方《愚公唱了什麼歌》中提出的問題意識。

另外一位參展藝術家劉紀彤,則是採取了文學中也常見的創作形式,即文本重構、改作、延伸,甚至可以藉此發展出另一個完全迥異的創作。近期台灣文學界最成功的例子想必就是作家楊双子的系列作品,不論是《花開時節》、《花開少女華麗島》或是近期因為獲得美國國家圖書獎、而引起廣大討論的《臺灣漫遊錄》,皆明確地致敬了台灣現代文學重要女性作家楊千鶴的短篇小說〈花開時節〉以及日治時期在台的日本女作家真杉靜枝等人的創作。而劉紀彤在這次參與楊逵的展覽計畫中,也用了類似的手法,不過相較於文學性的創作改編,劉紀彤身為純藝術創作者,倒也在文字的基礎上,發展出了回應白盒子展演空間的創作形式。

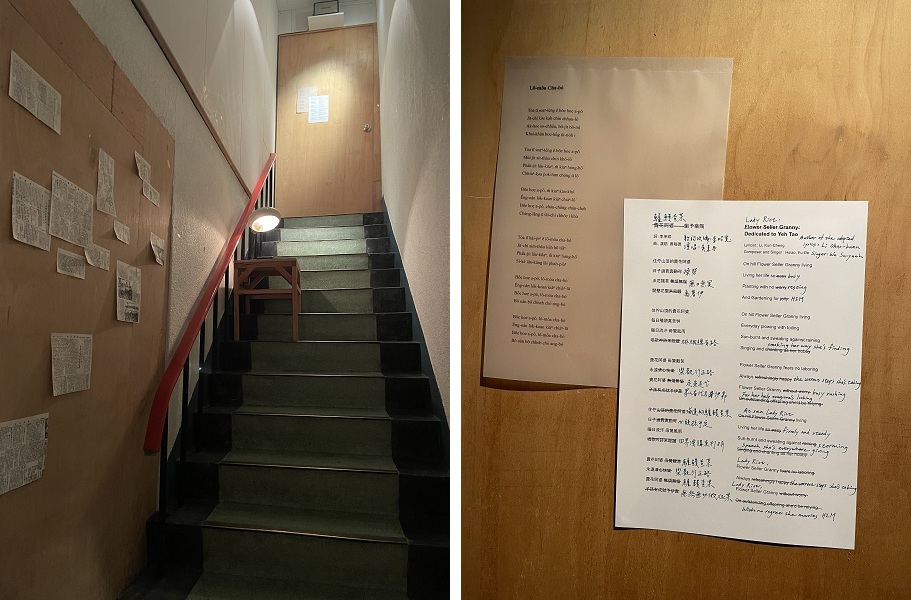

劉紀彤對葉陶相關文學的重作與改寫,其意圖同樣在「愚公移山:楊逵聲與影」的展演中實踐,她重新檢視1990年代以葉陶為主題的歌曲《賣花阿婆》,將這首歌中僅以「家庭」格局看待葉陶的視角,提升至公眾社會的高度,希望將女性經驗,從父權主流思維下狹隘的「私領域」擴大至「公領域」。而這創作理念在本次關美館展覽中的《鱸鰻查某說:》,也用以詮釋葉陶在1935年發表的極短篇小說〈愛的結晶〉,而藝術家改寫的新的文本中,因為丈夫入獄而獨自撐起東海花園的葉陶,化身成了一個新的角色,重新進入這個舊文本當中。

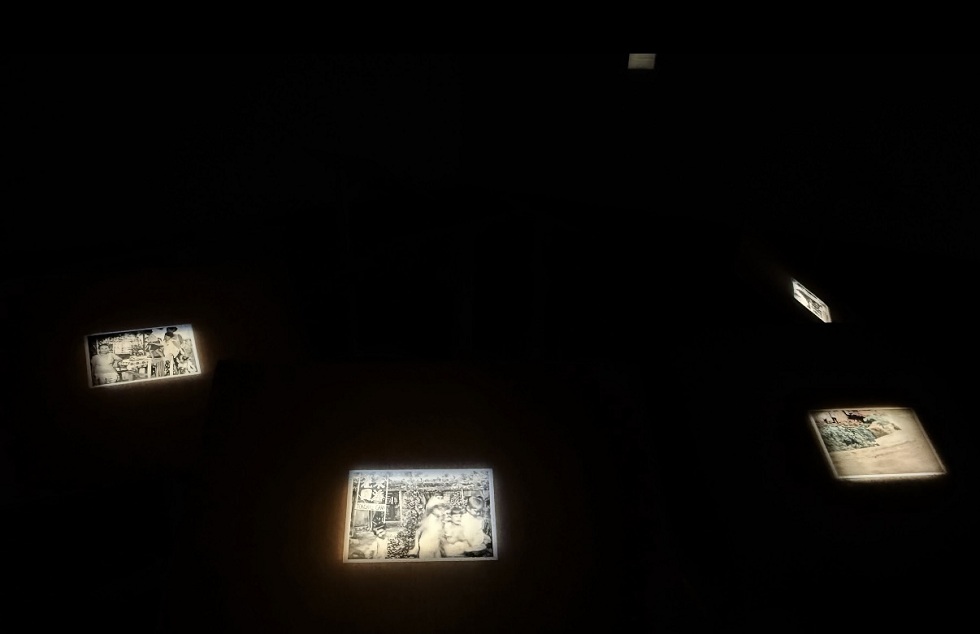

在新文本裡這三位女性分享日常的過程與對話當中,乍看之下,彷彿只是生活的日常對話,但慢慢地,觀者會發現其中關於社會制度與性別關係下的政治想像,與前作《賣花阿婆》刻意將女性經驗詮釋焦點從私領域拉到公領域的作法,這次的《鱸鰻查某說:》反而提出女性經驗公私混合的文本,讓觀者意識到「生活即政治」的微妙狀態。除此之外,《鱸鰻查某說:》選擇了純藝術展場中,最能承載大量文字敘事的錄像媒材,不過卻使用了動態影像最初在日治台灣大眾市場出現的默片形式,也回應了這創作形式在大眾消費場域和美術館間的形式定位,惟那消失的聲音未來可以有怎樣的發展?或許是這計畫未來可持續發展的焦點。

綜合以上,若我們探索純藝術與文學間的交互論證,當下台灣當代藝術的許多實踐,確實給予許多值得思考的形式、範例與方法論。首先如同吳明益依舊將作家放在藝術家定位的展出形式,希望改變讀者閱讀習慣的公共性與私密性定義。接著也有駱以軍與黃崇凱直接將文學文本與策展理念或展演導覽形式結合,而產生的諸多實例。而本文也試著以近兩年純藝術領域以楊逵為主角的展演活動中,解讀純藝術與文學連結後的「跨域性」,如李慈湄使用聲音裝置結合社運經驗,表現出楊逵創作,現今仍在第一線抗爭現場的現象,而劉紀彤的作法,則透過再製與重寫,並以文學最常用以呈現的影像故事,再現日治時期左翼女性的生命經驗。透過這樣的觀察,本文倒也發現,這樣的跨域探索事實上大多發生於純藝術的美術館場域,目前多以文學史為主要展出方向的文學場館,或許也可以有藝術家的介入,而這樣的連結,能有怎樣的火花,倒也令人期待。

花園裡的一塊磚

2025/3/7-5/18

關渡美術館

本文作者|陳飛豪

生於1985年。文字寫作上期冀將台灣史與本土想像融入藝術品的詮釋。藝術創作上則運用觀念式的攝影與動態影像詮釋歷史文化與社會變遷所衍生出的各種議題,也將影像與各種媒介如裝置、錄像與文學作品等等結合,目前以寫作與創作並行的形式在藝術的世界中打轉。