31

指導教師:黃麗禎老師

參與學生:王桓力、陳方閔

閱讀文本:黃文鈴《陌生之地》

這屆語資班歷經了前所未有的疫情,從招生起就是非常特異的存在。情勢與法令一日三變,課程結構也是本校首次參與中研院「高中生人文及社會科學基礎人才培育計畫」全新體驗,因應這樣的一期一會,我的課程設計理念就依循「朝向一本書的完成」的概念,從高一意識到自己的角色:「知識分子的抉擇與承擔」、同理他人的處境:「貧窮人的台北」活動;到高二直面所在的世界:「從悲情城市到殘骸書」。孩子們進入高三時程,終於能開展自己的論述,將兩年來閱讀的呈現出來之時,決定他們未來命運的學測惘惘然狺狺威脅著他們,在國際局勢、台灣情狀都充滿更多不確定的時候,這群孩子該何去何從?

我們在高三運用「社會情緒學習」的概念,讓學生們從自我覺察到自我管理、社會覺察、人際關係,乃至做出負責任的決定,自古文〈鴻門宴〉、〈勸和論〉,一直讀到白先勇《臺北人》、聶華苓《三輩子》、房慧真《草莓與灰燼》、《夜遊》,從離散主題生發不同人作出的不同抉擇如何影響個人與國族的命運,如果這樣的境遇到他們自己身上,他們又該如何自處?

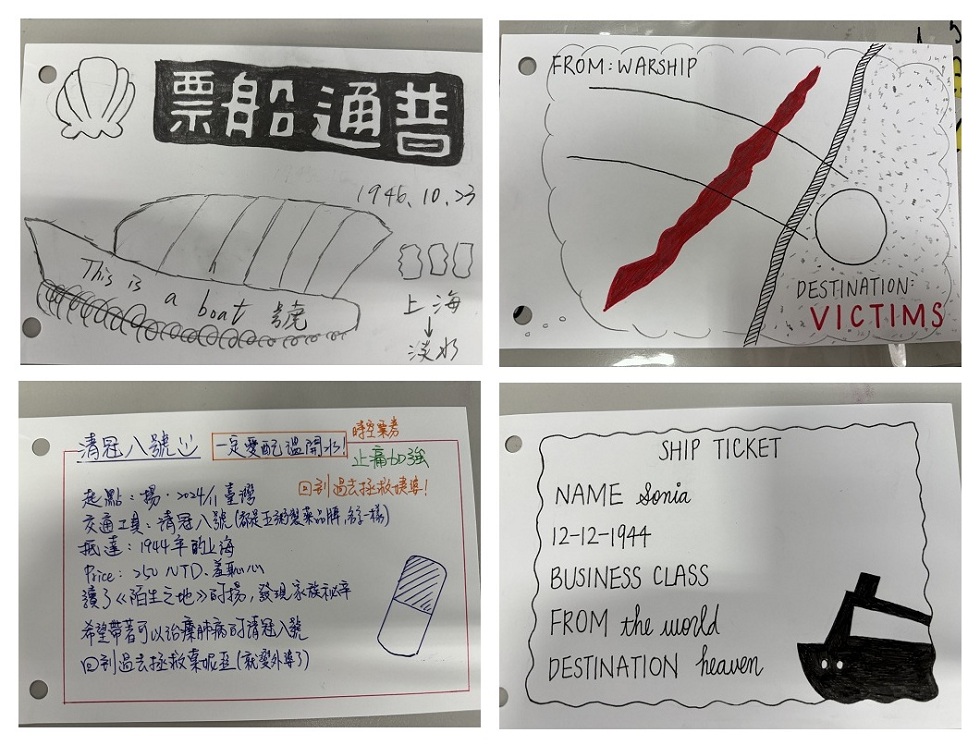

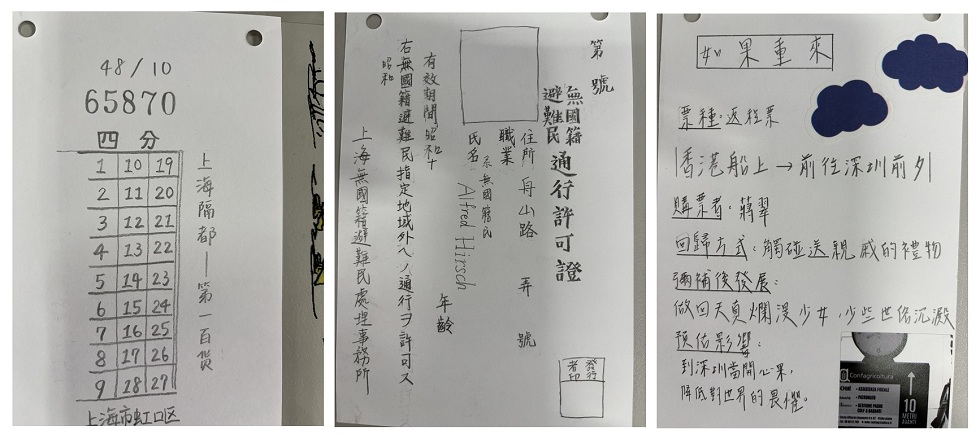

從「離家是為了回家」的主題裡,我設計了車票製作的活動,第一要務是希望他們能夠深入地閱讀文本(黃文鈴小說《陌生之地》)。我將學生依地區分為上海、柏林、台灣三組,訂定起訖點與目標,讓孩子們能夠理解小說的事件發展時序與空間,引入歷史背景,帶入當時猶太人面對的困阨,也投射台灣在那個時空中所處的身不由己。第二部分是設身處地理解並代入書中人物的視角,於是我請孩子們設計補足遺憾的虛擬票券,他們可以憑藉任一交通方式回返書中現場,彌補書中遺憾,並且需要呈現事件人物因介入而受影響的震盪。孩子們在這次活動需要發揮對書中事件發展的熟悉度與天馬行空的想像力,變造書中故事走向,為人物的抉擇作出承擔與負責。最後,學生需要選擇其中一位人物,書寫個人日記。我希望學生可以化身進入歷史場景,結合高一以來對這些議題的理解與思考,以文字來重構情節中沒有呈現的細節,也希望可以帶出他們的體悟與反思。

大考在即,所有的閱讀都似乎需為最終試煉讓出學生的注意力與時間,我將這樣的閱讀體驗包裝成為考試或許會成為的樣子,因為,真正的考試從來不在紙上,是在他們離開學校這個保溫場域後要直面的真實世界,是在他們未來人生中顯然越來越嚴苛的生存環境中。願這群孩子們在進入陌生之地後,能攜帶走前往陌生之地所需的能力、信念與用以支承的所需,勇敢大步迎向屬於他們的抉擇與承擔,默生且墨生。(黃麗禎老師)

找回生命遺失的拼圖

文|王桓力

《陌生之地》,是高三學測的一方休憩處,即使考試壓力在即,翻了一篇章後恨不得一口氣讀畢。麗禎老師將《陌生之地》一本本發給班上12人的我們,每人於上海、柏林、台灣中抽一篇章,畫出兩張故事中的「車票」(通往虛實之地皆可)呈現書中內容並上台發表,試圖以小說減緩準備學測之苦。而我,在上海望著赫希一家到來,原以為赫希一家終於逃離納粹德國掌管的煉獄、得以安穩過活,到了上海卻仍是一連串命運的捉弄。雖然並非從第一章看起,卻未有割離片段之感;近兩百頁的厚實篇章,是最耐人尋味。我看見了赫希家在上海的生命之光。一家四口即使在德國經歷分離,來到幾千里外的陌生之地仍咬牙扎根。他們適應、他們結識友人、他們重新振作、他們找回生活的步調,一面展開新生活,一面也嘗試一切可能找尋失散的家人,盡力將破碎的心一一拾回,縱使換來的是更多碎片的遺落。

上海,可謂見證了赫希一家的堅韌挺拔與無比脆弱,心裡替書中大夥兒欣喜時,不久後隨即一同墜入戰事擴大與喪親的深淵。消極、沉淪、悲痛,赫希一家不斷受這悲慘命運浸染著,有時好不容易得以浮上水面透氣,跌宕的驚愕、命運輪迴總也不斷到來。堅強,是唯一的前路行囊。書本外的我,看著剩下的三人擁抱與和解,一同度過難關,心中除了欣慰,也滿是尊敬。在《陌生之地》中,人們失落、悵惘,充斥著危難下僅存的愛、溫暖,與無盡的悲哀、離別。對赫希一家而言,上海這片純然的陌生之地,承載著家族的笑、汗與淚;對生長於上海的蔣家,此處因戰爭早已亦成陌生之地,一家人於鉅變下摸索出路。在這對所有人的陌生之地上,結合了家人的溫情、愛情的甜蜜、友誼的扶持,眾人倚靠人與人間的溫柔連繫彼此,攜手向前,也只能向前。《陌生之地》,使人看見了人生黑暗的無所不在與瞬息萬變,然而無論如何,我們只管撐起已瘸的雙腳,以雙手將濃厚烏雲撥離,讓人生透出一絲屬於自己的光。生命遺失的拼圖,只能靠我們一步一腳印找回。

紛亂時代與紛亂時代的對照

文|陳方閔

1938年11月9日的晚上,許多德國猶太人商店的櫥窗被打破,破碎的玻璃在月光照射之下,彷彿水晶一般閃耀。然而,破碎的其實不只玻璃,在這個事件以後,許多猶太家庭開始遭受迫害並分崩離析,《陌生之地》裡的赫希家族即是一例。赫希夫妻倆只能帶著兩個女兒從德國逃到上海,至於雙胞胎兒子只能請朋友照顧,這個家庭從此不再完整。

《陌生之地》作為一本歷史小說,其設定的場景分別為德國、上海與台灣,大致可以對應第二次世界大戰、國共內戰與白色恐怖,其中,著墨較多的部分為前二者。作者如記者般客觀地敘事,不在寫作技巧上過度炫技,能夠使讀者清楚地吸收到相關的歷史知識,並進行延伸思考。例如,在閱讀此書前,我並不知道上海曾經作為猶太人的暫時移居地,即使他們在中國可能成為無國籍難民;除了這類歷史新知,在小說裡,直接造成肉體傷害的奧斯威辛集中營,和國共內戰時的國民政府軍人之暴行,也讓我們了解戰爭之殘酷。雖然著墨不多,但蔣翠的沉默寡言,是否能夠象徵白色恐怖的政治氛圍?蔣寧即使身為中國人,卻堅稱自己是台灣人又究竟何故?這些都引人深思。

我們在書裡看見戰爭,在2025年的現在也還有戰事未平。在這個紛亂的時代,我看見那個其實並不遙遠的年代發生的苦難,這也許是作者給我們的警示。眼下世界局勢看似再度向右傾斜,價值天秤彷彿將再度失衡,誰能掌握價值基準點、誰能掌握話語權、誰是公理與正義,仍然都是未知未解的問題。無論是哪個紛亂時代的人民,都只會像赫希家族一樣,成為四散哀的碎玻璃;更甚者,可能就這樣消散於天地,化為無形。

若回到台灣,我們的處境就類似於貫穿小說首尾的揚,正在尋找自己的身世,我們喝的到底是黃河水、還是淡水河的水?還是喝大日本帝國或阿姆斯特丹的水?也還是爭議十足的問題。直至今日,我們依然在文化中國與台灣意識之間來回擺盪。在這紛亂的時代,我們也許感到絕望,但我會努力相信還有希望,就像《陌生之地》在最後傳達的:未來一定會有光。