31

指導教師:陳禹齊老師

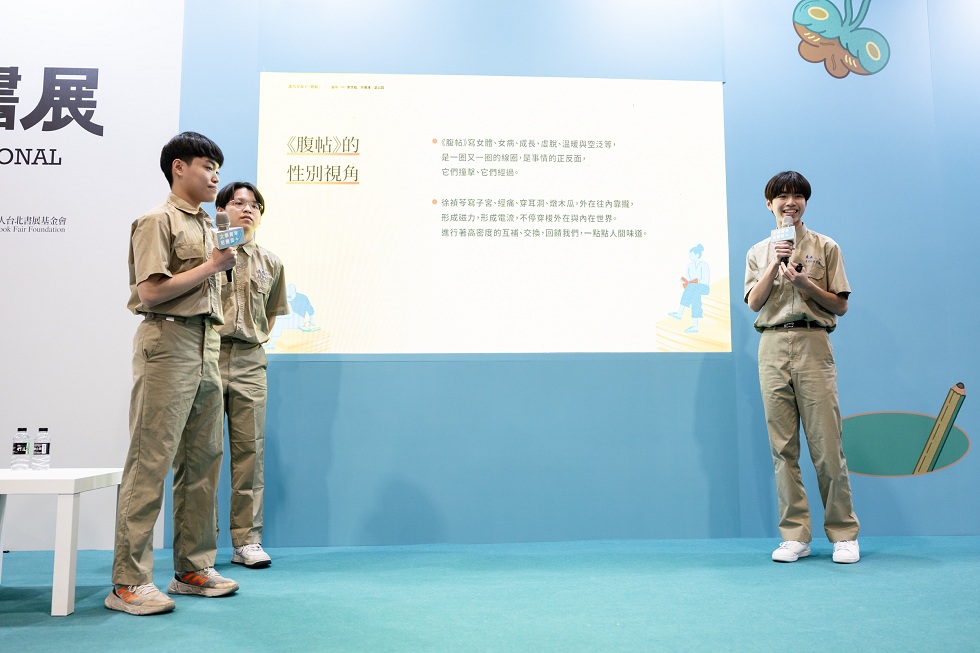

參與學生:李杰紘、方偉澤、塗以霖

閱讀文本:徐禎苓《腹帖》

緣起

這個時代,需要什麼樣的文青?當代文青,要具備什麼樣的文學觀點與社會思維?文學若不能隔絕於社會,必然帶來什麼樣的情懷與關照?而這些核心關懷,文青們具備了嗎?

不斷的靈魂叩問,是長大與獨立的思辨歷程,是參與國藝會113年「文學青年培養皿」計畫的緣起,尤其當速食店女員工因遭受權勢性侵輕生過世,北部第一志願男校生卻針對性發文,高喊著「沒有女權的世界真好」;當男校畢業30年同學會,餐桌上卻充滿低俗、無聊當有趣的性別玩笑;無獨有偶,當中部第一志願男校學生稱呼老師為白雲並網路公審老師,但對課堂中的集體霸凌、顛倒是非卻視而不見時,我們的世界,正需要給男孩/男人/男性一張藥帖,帖裡裹著當今社會中缺少的尊重與平等。

你以為的小事,都是寫作。我以為的小事,都是教育。

一直在想,什麼樣的國文課最獨特?什麼樣的寫作課最深刻?全班共讀一本女性書寫的散文集,一起爬梳、討論、思辨與反芻,然後把作家親邀至班上,親自教授一堂寫作課。這樣的國文課,不可思議卻明亮透澈。

有幸通過國藝會的「文學青年培養皿」計畫,謝謝南一中2年10班37位大男孩,我們一起讀徐禎苓的《腹帖》,關於女性,關於書寫,文青養成不容易。一學期來每週三的自主學習時間,是我們共同的閱讀時光,我們談「父權」、也談「腹權」;談「婦權」、更談「賦權」。在細膩文字間流轉,在青春流轉中成長,讀著讀著,我們於是長大,長成了自己喜歡的樣子,然後回頭,跟青春說聲謝謝。

禎苓在去年12月6日來到了南一中,多希望禎苓的文字能走進男孩們的心扉與日常,那天她翩然來到,一襲素衣、脂粉未施,字如其人,人如其文。禎苓談子宮、談盤絲洞,字字鏗鏘、擲地有聲。談乳房、談青木瓜四物飲、談無家者,談得全班時而興致高昂、時而頓挫反思,跌宕起伏、收舒有度。

在中文系教創作的禎苓,從沈復談到張愛玲、從吳明益談到汪曾祺、從海明威談到孔乙己,還有一顆椰子頭……,全場笑中有淚、淚中見人性、人性裡談寫作、寫作中笑看人生。這樣的國文課,讓人陶醉、讓人夢寐、讓人永遠不想下課。無奈鐘聲無情響起,全班不欲離去,自動排隊請禎苓簽書,其實更想做的,是一個一個私密的跟禎苓說悄悄話,禎苓溫柔甜美傾聽著,工整的題上每個男孩的名字,如同題上每一筆最璀璨的青春。

我愛這樣的國文課,如同愛著每一個你。謝謝禎苓給世界這麼美的文字,謝謝男孩們給了文青更寬闊更深沉的視野與胸懷,謝謝國藝會給文青厚實與深化了培養皿的沃土!

(陳禹齊,台南一中國文科教師)

閱讀《腹帖》,對我而言是關於痛的重新解讀

文|李杰紘(台南一中三年級)

首先是相似於生理層面那類較為實際的疼痛。曾有一種說法,說明即便殘疾人缺少左膀右臂,仍會在該部位感覺到疼痛,且是相較於四肢健全的人更加倍的痛楚,《腹帖》一書中收錄大量與女性生理有關的散文,其中〈腹語〉一篇更像箭矢穿透腹腔,企圖對我作為生理男性不曾擁有的一部分深度挖掘。作者在文章當中寫母親因子宮肌瘤要摘除子宮而開刀的痛,也寫自己在生理期時難以忍耐的劇痛,閱讀〈腹語〉時,這些痛更以某種形式投射到我的身上,一種掙扎的、悶熱的、糾纏的、難耐的痛。

其次是心理層面的痛。徐禎苓老師曾到學校進行分享,講座當中播放青木瓜飲品的廣告叫人印象深刻,深刻地揭露社會當中一把無形的尺,丈量且要求著每一副軀殼能夠滿足社會期待,社會期待著的,也就成了廣告的切入點,在廣告裡,好像有了豐碩的乳房一切就暢行無阻,人生再也無須努力。書中的〈乳事〉與〈青木瓜宣言〉二文也帶起思考,似乎在成長過程中,作為生理男性很少被賦予外觀上的期望。而作為社會的另一部分,女性「被」害怕長太高會吃中藥調節、怕乳房不夠豐滿會吃青木瓜,無時無刻不被社會期望框架外表成長甚至生涯選擇。

最後是社會層面的痛,肉眼可見的紛爭,多來自對彼此群體的理解不足,我想當代的性別對立多來自於此。社群媒體Threads上兩性對壘尤為嚴重,從麥當勞抵制與否的互相征討,到情人節該如何度過的劍拔弩張,再到兵役問題的緊張對峙,甚至有「衛生棉的使用是不必要的」、「男性被殺害就是女性主義的進步」這類激進又缺少常識的發言,似乎每個性別的每個人都懷著一腹的苦水,毫不忌諱的向網路上素未謀面的人們盡情傾瀉,社會就在一次又一次的口誅筆伐中逐步撕裂,傷口又幾經撒鹽,最終成了難以修復的黑暗模樣。

在社會的框架下,我們都是其中的受害者,當體諒被價值觀束縛成上對下的施捨,相互理解就是良方。危機就是轉機,機運與樂觀長存,我們無法要求別人如何定義自己,卻可以要求自己不要輕易定義別人,閱讀《腹帖》即是使現況改變的方法之一,透過書中文章女性書寫的觀點,生理男性也能一探腹中祕密,感受基於生理限制而沒有體會過的不容易。

每個男孩不能不知道的,關於女身、女事、女病與女性觀點

文|方偉澤(台南一中二年級)

正值青少年時期的男性讀一本書寫關於女性的故事,從幼稚到成熟,兩性之間的差異、隔閡,讓人從異性的視角反省自己的想法、行為、觀點,交流少年時期的經歷。

從〈染髮〉、〈耳洞〉講起,正值青少年的男性女性,誰不愛美、誰不愛打扮?校內同學各個精裝打扮(髮型設計、衣服穿搭),追求形象之下,染髮、穿耳洞,那些被視為時尚、青春的代名詞,似乎少了一樣就是落伍。徐禎苓的年代似乎也是,指考結束翌日她走入髮廊,染上一頭棕色秀髮,從此墮入每月補色的惡性循環,頭皮因此受損,讀到這些讓我默默收斂染髮的激昂與興趣。

再談〈乳事〉、〈痘,留〉、〈腹語〉,那些少年的變化,作者描寫對於乳房逐漸隆起的惶恐、穿戴內衣的緊張、長出青春痘的不安與暴動、生理期的不適,那些是作為男性鮮少了解的,當我們一群男孩以女性胸部的大小給予綽號,用那些帶有歧視、褻瀆的眼神窺看女性胸部,對於他們而言是多麼不適。不過,令人震驚的是,作者寫到女生之間其實也會相互嘲笑胸部大小——大到快把制服撐開;穿戴內衣又是女性的另一門學問,要選穿得舒適,要挑選不被制服透出的顏色,要選擇肩帶藏得隱密,才不會被男生把玩,這些平時被男性視為笑話,被視作賀爾蒙發牢騷的遐想畫面,演變成女性所擔心、顧慮的事,讓我內心的觀點再度革新。

而長出青春痘的不安,我也有——那陣子面臨會考,飲食、睡覺幾乎亂了調,加上青春期,青春痘竭力從臉上的孔洞鑽出頭來,像是壓力的宣洩、身體對作息失序的不滿,找遍也試遍偏方總是無可奈何,作者在書中對青春痘有些體悟,我亦如是,當我們面對這些困難、困境,絕不是費盡心思想著如何治療,而是在轉變成痘疤之後,思考如何作息正常、規律運動、紓解壓力,學習和殘缺與不滿相處,輕輕放下,長過,消去就好。

談生理期,男生下意識地便聯想到「藉口」二字,游泳課不下水,不跑步,不必上課,老師無盡的關愛,對於男生而言,生理期簡直是逃避的另類說法。可我們未曾設身處地去理解女性的經期怎麼折磨著他們的精氣神,深夜痛得失眠、一桌補血補神的苦味中藥、暴動又疲憊的心情。曾經用機器體驗過女性經痛的疼痛程度,爾後不敢再提來玩笑。

〈食品路〉、〈黑料理〉、〈青木瓜宣言〉、〈做生日〉,說的是飲食與親情。

讀這些篇章感觸最深,看見親情隱隱約約地流露在日常瑣事上,當我們實際體會時可能覺得毫無知覺,但當化作文字,便感人肺腑。前年2月,祖母來電:「今天晚上有煮喔」,吃豬腳麵線,我一頭霧水也滿是不甘願,當天已經跟朋友約好去牛排館用餐再去補習,後來才發現原來那天是我農曆生日,老一輩的慣例便是吃上長壽麵,咬上一塊豬腳才算圓滿,可是現代人誰吃油膩的豬腳麵線,誰過農曆的生日。我想起郭強生曾寫到:「對於二十歲的人來說,回家吃飯可能是父母剝奪他們自由的無理要求。但對五十歲的我而言,那既不是天經地義,也不再來日方長。」那碗豬腳麵線最後仍成為我補習回家的宵夜,如今讀到徐禎苓筆下母親那一碗豬腳麵線是對他的愛,寫出親人背後的祝福,不禁讓人深深反省過去的無知。

〈青木瓜宣言〉,是母親為滋潤作者那纖纖女體的愛。關於我,長期飲食失衡、日夜顛倒,導致免疫力下降、身高早被小了五歲的弟弟超越,來自四面八方的親人,寄來琳瑯滿目的補品,雞精、鈣粉、維生素、營養錠,房間幾乎能開成一間藥局,我常問自己活得究竟像是少年還是老年,老年人的桌上也是瓶瓶罐罐,我的早餐靠那一箱箱補品,一口藥一口水,也能飽腹,每日清晨總是以苦味作始。讀了這篇文章,讓我摒棄那些想了就頭痛的藥罐,仔細思考,那些苦口的、難以下嚥的,卻富含滿滿的情感與關心,何況那一些也不便宜呢。

至於讀到〈食品路〉、〈黑料理〉,是從食物追憶親人的過去,傾聽親人的過往,聽他們懷舊,聽他們抒情,文中徐禎苓以「黑糖」憶起祖母,以「黑木耳」想起母親,從〈食品路〉回憶父親,讓我想起已逝曾祖母的藥燉排骨,以及每每吃到外頭的炒米粉還是會想說,這沒有阿嬤炒得好吃。

前陣子Threads上的麥當勞事件使得建中、南一中、雄中陷入風波,我想推薦給所有正值青春期的男性們,這本書寫關於女性、關於女病的作品,在每一個篇章中,帶給我對於異性截然不同的看法與觀感,原來女生是這樣,原來女性會這樣想,從作者的文字之間,我們可以淡化兩性的衝突,放下自己的偏見,認識女性。除書寫女性,作者也寫青春,人們總知道青春已經流逝,卻不知道青春正在流逝,青少年的我們固然勇敢、執著、敢於發揮自己,有時卻不免無知、懵懂,我想透過這本書,能看見作者對於青春時的自己的反思、回憶,我們從這些字字句句抽絲剝繭,能使我們的青春茁壯、成長。

青春大霧下 我重拾了撕心裂肺終散成一地碎片的自我

文|塗以霖(台南一中二年級)

徐禎苓老師的《腹帖》為我的高中生活澆下一畦甘甜的滋潤——泅泳於男校之池已近兩年,或許是社會刻板印象之束縛,抑或是心理那股融入環境之羞赧作祟,我闔上原先思緒密佈之青春,用繃帶纏住淌血之傷口,一切藏匿於無恙的笑容下,一切亦在獨自一人的夜闌人靜似岩漿湧出碎裂一地之淚;而在《腹帖》踏入了我的生活後,我覓得一顆與我共享哀樂怒喜的心靈,原來不停挖掘內心深處那股激流並非過錯,而是生命持續的循環及必經,閱讀此書髣髴結交一位難得的知己,性別或許是我們的不同,可那份對文字的熱情不滅於我們共同的筆尖,那流淌的濃墨之真。

梭穿於枚枚書頁之多彩繽紛,首章〈染髮〉於迢迢千里之閱讀後仍深深鏤刻心扉鮮明之紋理——徐禎苓老師在高中銜接大學迷茫卻又放蕩不羈之時決定隨時尚之流、逐染髮之波,恰似正值青春模稜兩可之大霧中徘徊的我,總渴望同儕之認同,大眾媒體營造之主流形象恍若生命唯一之方向,那盡頭便是殘冬杲杲之陽光;於是我撕心裂肺的追尋自認為能圓滿一切殘缺之寶藏,從曩昔新冠初始之時便因他人利刺般的言語而與口罩影形不離,只因它能滿足我對外貌上之讚賞汲汲的強迫,然而過度的壓迫總會使氣球有爆裂之一天,一如禎苓老師日後得不斷重複染髮以遮掩因染料漸淺而奇形怪狀之髮色,不啻金錢上之損失,更賠上髮質健康每況愈下之代價。

上了高中後,儘管口罩已解禁、新冠亦已漸地駐足於歷史翻閱後不再顯露之書頁,花費大筆金錢戴上隱形牙套,臉型亦漸地調回大眾口中「正常」之貌樣,我仍無法跨越心靈那道已深進坎裡的鴻溝,口罩成為我無法向他人言喻的傷口,我無法正常的吃飯、喝水,我迴避了一切社交,自信早已成為我埋進土壤的不見天日,那害怕失去的感覺較往昔更加強烈,有時會思忖要是和他人見上第一面時便坦承自己那道明已癒合卻遭心魔一再撕裂的傷口,或許就不必一再偽裝致窒息;有時更會於闃黑的寂靜一人中放聲嘶吼,若非那些自認優人一等之利箭射穿曾完好無缺之純真無慮,或許那激流般不滅的後遺症便不曾發生,我亦不會佚失自己曾發誓將鍾愛一世之真實。

〈染髮〉幾近結尾之處描繪了癌症病人以低沉的帽沿遮掩疾病之侵蝕,亦道出作者母親因日漸年老而渴望將轉白之髮染回作者曾極力抹去之濃黑,也許生命終究是一場莽撞與悔恨的循環,那些曾一度追求的既定,終在終章不再那麼引人的煙飛灰滅,反倒那曾一度遭自己嫌棄的根本,成為我們最後謹守的尊嚴。也許於未來某朝一日,我會發覺那對口罩的堅持終究是無謂,不論是牙套療程已完成,抑或是我終能接受自己無二獨一之容貌,我會知曉我需要的僅是最真實的自我,我會在撕心裂肺終散成一地碎片,而後重新拾起那最原始的「黑」,一切掙扎終只是死去的嘆息。