24

電梯抵達11樓的鳳甲美術館,繞過前方的長廊抵達展場前,你得先跨越木作搭起的洞口,交響樂團排練室、桌球教室、詩社等各式教學活動的影像輪番打在眼前的空間裝置,鏡頭補捉下影中人專注的神情,偶爾拉遠望向天空;另一區卻是補習班的教室配置,一旁LED螢幕呈現出上下對應的分割畫面,畫面中的人們專心地做著自己的事。

「有時候這裡會變成桌球教室,看影像時乒乓球從眼前飛過去。」陳亮璇說,掩飾不住喜悅。

從個人經驗出發延伸出的台北洞底空間探索

「洞底」是陳亮璇在鳳甲美術館的最新個展。2021年,當鳳甲美術館與她洽談個展籌劃時,她的「台北時間三部曲」也邁向終章《呼吸》。

「台北時間三部曲」圍繞著住在台北的人們如何去塑造自己的時間,以及時間和台北有什麼樣的相互影響。陳亮璇渴望如實地讓觀眾在空間內感受到這樣的時間,因此前兩部《日日》(2012)和《時時》(2016)中,《日日》的開頭就是大遠景,遙望著環河高架、遠方漁港和近郊等風景,而《時時》則是中景,拍下陳亮璇的母親重演懸置或是等待的狀態,並連結至從小被家庭或台灣教育塑造,應該先付出努力、才能有所收穫的生活模式與價值觀。順此設定,第三部曲本該是貼著臉而拍攝的影像,該要是「分分」或「秒秒」,此構想卻在拍攝前戛然而止。

陳亮璇突然意識到,如果是近到貼著人而拍攝,更多其實是呼吸之間,而非時間單位。再者她正想發展新的運動習慣,而吸引著她目光的是乒乓球。她循著招生廣告,順著狹窄的樓梯往下至乒乓球教室。那腳步謹慎猶疑,只是當她抵達地下教室,卻赫然發現此處別有洞天,而寬敞的教室中,充滿著儼然已經有三四十年乒乓資歷、依舊奮力拿著球拍拼搏的伯伯阿姨時,她突然對這樣的空間產生興趣。

這些潛伏在台北地下的教室長什麼樣子?裡面的人們又在做什麼呢?

她開始走訪許多在地底的教室,從地底的經驗出發,她透過鏡頭帶領觀眾進入六個不同的地底空間,1並混合實時影像、夢境和城市人們移動的風景,重新形塑了觀眾的經驗。另一方面,她認為地下洞穴如塊根般彼此相連,而雖然人本身有限制,但正因為具備足夠的開放性,願意去交換聯通彼此的經驗和知識,才能形成社會,這個交換的過程就是學習,因此學習也宛如在洞穴走路般。

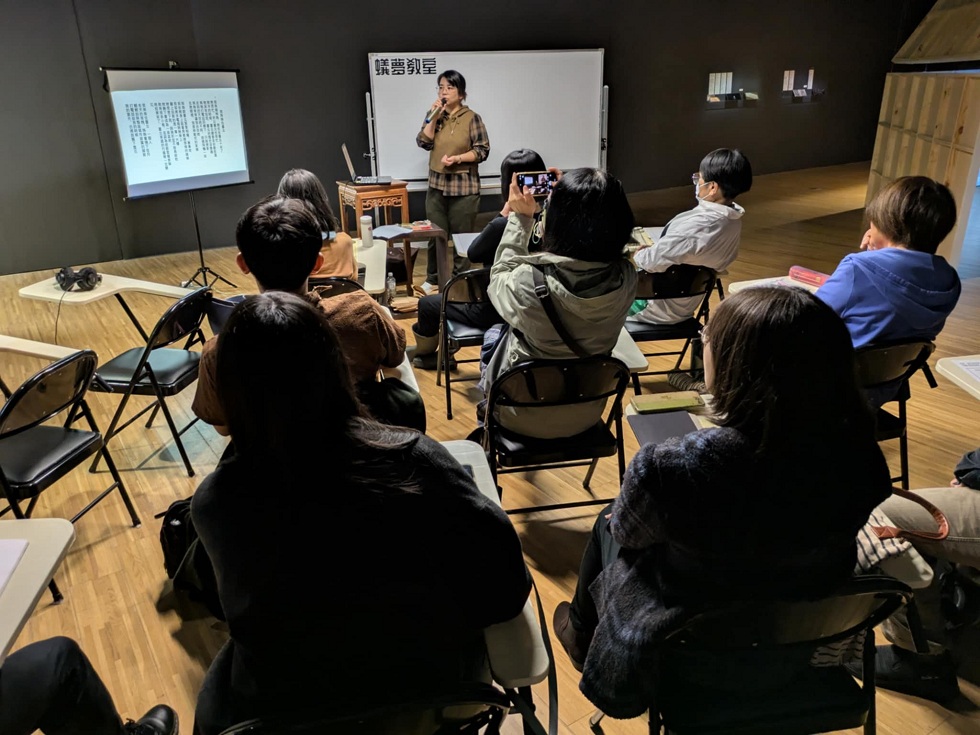

而在展場的另一處,則是作品《蟻夢教室》和特定時段發生的《蟻夢教室進行中》。在《日日》和《時時》中,陳亮璇找來土生土長於台北的家人演出,她發現家人的臉與表情正因為長期在台北生長,形塑出一種獨特的生命力。《蟻夢教室》延續此想法,她的鏡頭鎖定「長期投入某事,進而重新形塑自我」的人,然而她不只是拍下他們的學習過程,還深入訪談並邀請他們分享學習歷程,並刻意並置如月琴演奏家陳明章和自己氣功修行幾十年的爸爸等,名人與素人的交替穿插,出現一種美的力道。而《蟻夢教室進行中》,她將學習教室搬移到現場,讓觀眾直接體驗錄像內的學習過程,造成展場的趣味與有機。

空間裝置獨有的觀影方式

「空間裝置讓影像的觀看不單只是侷限在平面螢幕,而是讓觀眾在美術館裡用身體重新去經驗一件事。」陳亮璇說,「這很奢侈。」

她刻意地思考如何以空間的設計,讓觀眾能夠浸潤到她的影像裡。以《呼吸》為例,她規劃三頻道螢幕,兩個螢幕並排放置在下方,一個螢幕斜斜地擺置其上。下方螢幕播放的多以陳亮璇在地底的教室的實拍,而上方螢幕則對焦在如教室天花板的電風扇,甚至穿越天花板、穿越地表後來到的城市畫面。觀眾被邀請坐到三個螢幕的中央觀影,但又因為投影機放很低,觀眾的影子直接落在畫面上形成了剪影,也彷彿成為影像的一部分。2她還將音場位置重新調整,不只是兩側的音響而已,當觀眾坐在《呼吸》中央,不只被影像包覆,同時也可聆聽到水滴從頭頂滴落。

她也讓《呼吸》與《蟻夢教室》的聲音和影像彼此干擾影響,儘管並沒有設定同步,但是偶爾就會發生兩廂影像都在談論乒乓或氣功,或是當爵士鼓教室的學員笨拙練鼓時,另一廂則是「八十八顆芭樂籽」的鼓手東祐展現他十幾年來累積的打鼓技巧。這種四散的巧合,讓觀眾和陳亮璇暗自欣喜之餘,陳亮璇更認為那是空間裝置獨有的開放性,使觀眾得以在展場裡重新自我剪接成為新的觀影經驗。

不過,儘管《蟻夢教室》的訪談聲音已經由喇叭播出,現場陳設的課桌椅依舊提供兩付耳機,而唯有觀眾拿起,才會發現耳機聲音與播放出的訪談不同,裡頭是螢幕中長期學習有成的人們之月琴演奏、氣功調節時的氣流,以及乒乓球與爵士鼓的節奏。陳亮璇表示,小小的設計表達著很多事情需要有點好奇心和主動性,才有機會去感受到。正如同她拍攝的教室其實都在鬧區,但多數人經過就是經過,只有多往前踏那幾步的人,才會發現洞底正有不一樣的事情發生。

而在最後的VR錄像《洞底》中,她一反前面容許觀眾四處張望的開放性,設計了一個讓觀眾卡在山洞裡動彈不得的困境。她笑道,VR包含著人們想要被人造影像包圍的企圖,但人們又想在人造影像中自由活動。進一步來說,VR強調無論身處在何地,只要戴上頭戴顯示裝置就能飛到地球甚至宇宙的另一端,但是她偏偏就要觀眾只能佇立在影像中前後張望,任憑歷史人物、觀音大士和遊客們來來去去,這種利用VR的特性,卻截然相反的這點,成了她展覽結尾的最後作品。

而這一切也都蘊含在她的展場佈局之中。

展場佈局召喚循環往復的身體經驗

展名為「洞底」,但鳳甲美術館卻是扎扎實實在高樓,該怎麼做?陳亮璇不單只是讓展場成為夢境般的黑盒子,她在展覽開口做洞穴入口般的斜面,強迫觀眾必須跨越。然而這個斜面也成為洞的層次,當觀眾站在洞外時,會先看到第一層的洞口,視線再落向被《呼吸》包覆的人們,第三層才是錄像本身。

而走入洞穴後,先是到了以地底教室為主軸、由三頻道包圍著肉身的《呼吸》之中,再移動到上下顛倒的《蟻夢教室》,以及與他人共同體會的《蟻夢教室上課中》,前面三者的體驗過程中,觀眾都是被影像包圍著。但是在進到最後一件作品《洞底》時又被翻轉,VR分明是強調要把虛擬的經驗實體化,但是在《洞底》中,實體的經驗被虛擬化,甚至觀眾本身成了不存在的角色。當離開《洞底》,心裡還摸不太著頭緒時,又必須經過一段又深又黑的長廊才能離開展場,這又呼應《呼吸》影像中人們在洞穴行走的影像。只是觀眾好不容易走到長廊底,卻又發現回到循環,選擇左邊是再度走入展場,右邊則是回到現實的出口,但是那左邊洞底播放的影像,卻也是現實中的台北生活。

陳亮璇設計出一個影像體驗的循環,在在包覆著觀眾的肉身。

回到問題開頭,如何讓觀眾產生在洞底的錯覺?陳亮璇刻意在漆黑的展場中開了一扇窗,窗戶並非對著鳳甲美術館引以為豪的關渡平原窗景,而是照著天空,觀眾必須仰著頭往上,這也形成一種洞底的身體感,儘管明明身處高樓。

但是陳亮璇又不禁詢問,「洞底」到底在哪裡?從哪一層開始以下才算是洞底?是不是也有可能在101大樓的第70層上班,卻又覺得身處洞底?那捷運地下五層的移動,洞穴之間彼此相連,又算是洞底嗎?當這座城市本身就由不同的層次所組成,洞底就是一種視角的轉換。她暗自期待觀眾能夠在觀看過程感受到這樣的連結。

結尾:創作的魔法

陳亮璇提到,對她來說創作不是強制性的過程,也並非證明某個世界規律,而是這世界上有許多事情存在,她的作品就像是在空間內,盡可能運用她所擁有的技巧,去重現這些經驗。更進一步說,創作像是個魔法,這些平實的影像,並非自然發生的,也不是即時影像,更不是單純的台灣故事或地下室教室的記錄而已,她剪化與拼貼,重新召喚影像,而影像就在她設計的空間中持續發酵,觀眾就像是一個觸發物(trigger),用自己的身體和思考去活化影像,整個影像召喚的過程也從此展開。而這個魔法的過程如此漫長,絕非是在構思、拍攝,或這展覽設置完後就完成,它甚至可以等到觀眾看完展覽後,持續地發酵著,而這正是陳亮璇小小的願望。

洞底:陳亮璇個展

2025/2/15-4/13

鳳甲美術館

本文作者|王欣翮

倫敦大學亞非學院藝術史與考古學系碩士。前美術館館員,現為派對漫遊者,試圖以偏狹的觀點、醉倒的姿態紀錄城市。文章散見於《藝術認證》、《典藏ARTouch》、《every little d.》等不同媒體,近來花在賽車與足球的時間比展覽多了一點。

註1|這些空間包含交響樂團排練室、桌球教室、站立喜劇表演場地、氣功教室、爵士鼓教室等五種不同的課程,但是唯一並非在地下的是台師大噴泉詩社。陳亮璇回溯自己青少年時期,其實是羞於和別人談起自己喜歡詩的,然而詩是一種內爆的狀態,「一定是內部的情感已然豐沛到需要透過吟詩來抒發」她說,「這是一種『洞底』。」

註2|這並非陳亮璇初次嘗試,去年在關渡美術館的展覽「橫山豐水」,同名三頻道錄像鎖定了台灣梨農獨特的嫁接法,拍攝了他們勞動時的場景,然而當影像投影在展場中的紙箱時,觀眾的影子也會一併融入勞動現場的畫面之中。