13

浪溜嗹是個什麼樣的人呢?

一開始收到邀稿時,我思考了許久,不知道該如何開頭才能跟得上這本小說的主角——浪溜嗹的荒誕不經與標新立異。於是在某個下雨天的晚飯後,配合著新聞裡西裝筆挺的人吵得面紅耳赤的畫面,我隨口問了家父王羅蜜多的意見,結果得到了兩個字:加油。真是沒有建設性的意見,我回答。這是在刻意和他拌嘴,也是《詩王浪溜嗹》的作者,和他愛吐槽、熱衷於挖苦老父親的女兒間的日常。

回到開頭,如果有人問我家父是個什麼樣的人,我會說他是個外表溫文儒雅,出門標配是正經公務員的襯衫加西裝褲,私底下卻比七十個大姑還要嘮叨,愛講冷笑話,吃零食愛把碎屑掉滿地餵螞蟻,被唸了就打哈哈帶過,可也是個女兒說包子好吃,就連續買了幾十個包子回來,有點一根筋的可愛父親。但如果有人問我王羅蜜多是個什麼樣的人,我會說,他是個對於玩笑很認真,對於正經事又可以很玩笑的人。

壁虎為什麼叫做壁虎呢?

那隻鳥站在那裡一動不動,大概是頓悟得道了。

昨天那隻母蚊子親了我一口,親到牙齒,你說她的嘴巴會不會斷掉,那我餵她血,生出來的小孩就應該認我做客爸了。

從一百個為什麼,到認養兩百隻蚊子,談論起《詩王浪溜嗹》,也許大家能看到當中的荒誕詼諧,歡樂與悲哀,人性與諷刺,又或者鮮活的台語字彙,但對我而言,這就是我們再日常不過的生活語言。我們會在飯桌上討論這些話題,我吃飯,他說話;也會在大半夜促膝長談,我吃零食,他說話,在夜深人靜時探討詩文小說,探討藝術,探討壁虎為什麼叫做壁虎,佛長的痔瘡是不是該叫佛瘡。

話說到這裡,所以浪溜嗹究竟是個什麼人呢?綜觀這段長遠的創作歷程,從最開始的「某個浪溜嗹」,到後來漸漸轉變成「浪溜嗹這個人」,在我看來,浪溜嗹就像是王羅蜜多在文字書籍這個舞台上的一尊戲偶,一個替身,或許他們看起來不一樣,出身經歷不一樣,做的事也不一樣,卻是用表面嘲諷的方式,無比誠實地表達出了他內心最極端、最荒唐,同時又秉直而把持著獨有哲理的那一部分自我。

就某種程度而言,我想浪溜嗹所擁有的,是現實往往並不容許的灑脫。如果硬要挖出他的根柢,說這樣的灑脫是用來掩蓋悲哀與痛苦的,那或許也沒錯,無論是在〈落大雨彼一日〉中似真似假的身世,或者往後編織在那些詼諧文字裡的心酸經歷。但這樣的說法,對於浪溜嗹又似乎太過煽情了,因為浪溜嗹的悲傷是似是而非的,是可以配著酒,唱著歌,放把火燒得恣意狂妄,又隨雲煙悠悠散去,只在講述起時抹掉一兩把眼淚,轉頭又說起政治、藝術、公園裡的蚊子恰恰、詩魚、鄰居家的狗,和那隻親在他牙齒上的蚊子小姐。

當然,攤開來說,上述這些全都能算是浪溜嗹的一部分,這就留給讀者們去各自品味了,至於我……老實說,我並不是從一開始就對這些故事特別感興趣。

其實,我素來是喜歡奇幻小說的,用詞浪漫文雅的那一種。回想起最開始,家父和我說起這些故事,我是當作聽笑話一樣單純覺得有趣,時而就他那些不知從何而來的古怪想法展開辯論,或者吐槽一二。後來,他開始把它們寫成台語文章,每回寫完一篇,回家就要朗讀給我和家母聽,家母可比我捧場多了,時常被逗得哈哈大笑,至於從小只會簡單台語日常對話的我,則是在這般磨練中逐漸熟習了許多台語詞彙,明明說起台語「袂輾轉」,卻聽著聽著就有了一種自己台語很厲害的錯覺。

說起來有些慚愧,大學讀日文系的我,可能日文都比台語要好上一點,而我以往對台語提起興趣,約略都是在和家父探討那些「日式台語」的時候。因為歷史緣由,台語中經常有像是「阿達馬鞏固力」(a-tá-mah khōng-ku-lí,意為腦袋灌水泥)這種台文自創的日式合成語,或者「loo-lài-bà」(螺絲起子)這樣英文轉日式、日式再轉台式的用詞,鑽研這些詞彙的源由頗有種解謎的感覺,讓對研究語言感興趣的我有時也能樂在其中。

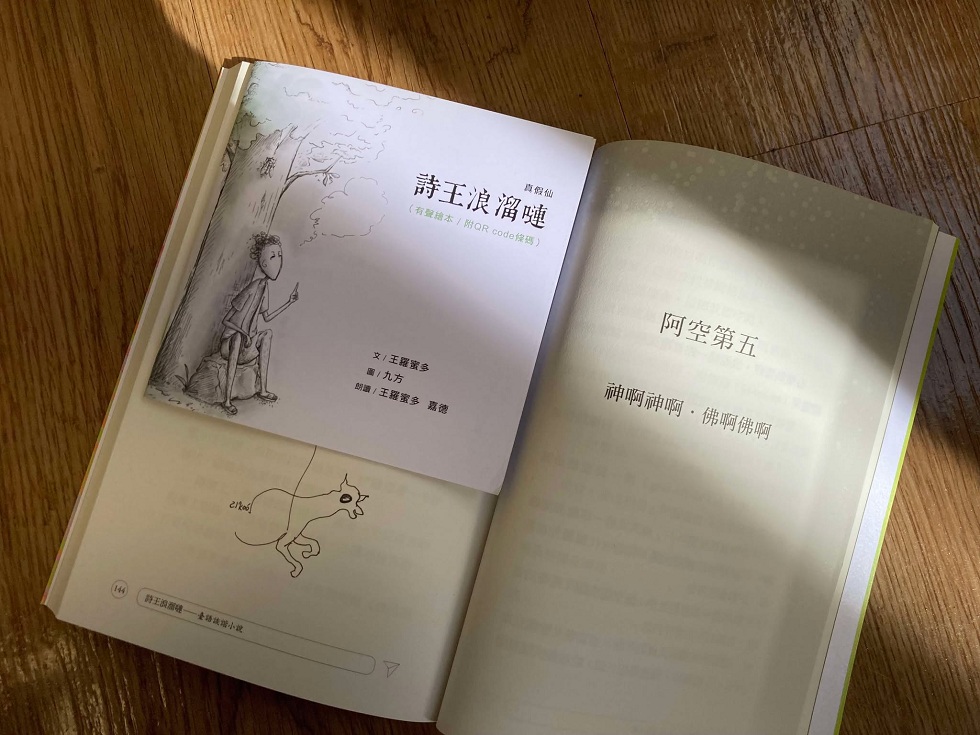

但真正讓我潛入《詩王浪溜嗹》,潛入台語文學的,其實是從書中最後一部分〈阿空第五〉開啟的篇章。這一篇章相比起前文似乎更為天馬行空,主要聚焦在有關神佛、和浪溜嗹離奇的修行感悟上,和家父談及這幾篇故事時,從風水師看墓,到浪溜嗹成了「防空法師」,我們討論防空洞裡的蜘蛛網,討論「山暗光」黑冠麻鷺是不是能被稱作「佛鳥」,討論「佛瘡」,不知不覺中,這些詞彙讓我產生出一種似乎是獨屬於台語特殊的、既超然又世俗的感受。

也許,就像浪溜嗹本人一樣。我斗膽將這稱之為是我在台語文學上的一次頓悟,再回首去看前面的篇章,無論是慣常有趣的俗語,還是較為雅氣的措辭,試想從浪溜嗹的視角來讀,好像都帶上了一種從其他語言裡體會不到的「氣味」。

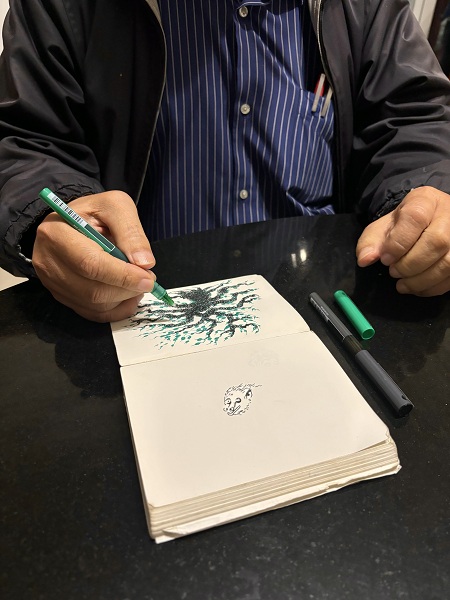

而這種氣味,也可以是具象的。讀完這一篇章,我思考了數日,故事中光怪陸離的畫面不斷在腦中碰撞,終於,在某天飯後的閒談中,我隨口提起了應該將這本書製成繪本的事,再悄悄加入幾句讓我來畫的暗示。家父是很有自己藝術見解的人,從小就是看著他畫畫長大的我,一直明白他對藝術的造詣遠在我之上,因此他最初的遲疑並不在我的意料之外。

他說不搭,我的畫風一直是乾淨細膩,並不符合浪溜嗹的特質。我說搭,浪溜嗹是自由隨性的,什麼樣的風格都可以混雜揉合。他說考慮一下,我說不用考慮了,要麼你來,要麼我來,繪本說不定可以讓更多人看到浪溜嗹。他抓耳撓腮,我說不然還是你自己來吧,他撓頭,撓手臂,撓著撓著看看自己得扳機指的手,最後說了一句:你先畫一張來看看吧。

所以,就這樣,我提著平板畫下了第一張浪溜嗹。想當然,這並不是個一帆風順的過程,我的浪溜嗹,他的浪溜嗹,浪溜嗹的浪溜嗹……真正開始動筆,我們又一次認知到彼此的思考有多麼大不相同,於是我們屢次檢討、修改校正、爭論碰撞——喔,是我在和他爭論,最後由我擅自封號的大藝術家敗給了小畫手,對如今印在紙上的浪溜嗹點了頭。

在那之後,我畫下了第二張、第三張,畫筆也跟隨著浪溜嗹的腳步越來越恣意,而大概在第三張的時候,家父開始如往常一樣膨脹我的自信心。他非常擅長這個,總是誇我這裡,誇我那裡,別人家的小孩被嫌東嫌西,到我這裡帶出門他都得和別人誇兩句,對於這些我決定翻兩個白眼,然後在心底默默樂不可支。

雖然我知道他說話向來是誇張的。可能不誇張不成精彩吧,就像浪溜嗹嘴裡的那些故事——他又在「腫頷」(胡扯)了,家母時常這麼說。多年來的經驗告訴我,他嘴裡的話向來是六分可信四分胡說八道,有時候我想,「腫頷」和騙人的區別,大概是故事說得精不精彩,聽眾信不信他的胡話,哪怕他有時堅稱它們雖然聽上去是天花亂墜,但貨真價實童叟無欺。

當然,當他說自己要得諾貝爾的時候,大家都知道他是在「腫頷」了。不過我知道他要是得了獎,肯定不會像浪溜嗹一樣把獎牌拿去換錢,畢竟他只是有個自由的靈魂,肉身還是個會成家立業的公務員,也有認真的時候,就好比,他慷慨激昂發表自己對於台語的見解時。

台語創作應該是自由、創新、不斷前進的。他時常說,他那些新的觀點與不同的創作方向是受了我的影響,所謂年輕人新觀念的推動,但我心裡想,他這個「舊人」有時還挺「新」的,完全不像許多同齡人那樣封閉在自己固有的思維裡——儘管因教育、經歷與環境所趨,那是無可厚非的,就像不是所有人都能學浪溜嗹那樣浪遊人間,瀟灑跳脫。然而,新時代的潮流不會停下,對於究竟是潮流跟隨台語,還是台語跟上潮流,也許並不會有個準確的答案,無論是古典文學、鄉土文學,五花八門的各色書寫,還是像浪溜嗹這樣跳脫於普遍範疇的存在,排除只是寫了讓自己開心的抒發,總歸是為了讓人閱讀而存在的,而人們對於閱讀、或者說對於故事的追求不會停止,在這點上,我和家父有著完全的共識,語言是活水,創作也是活水,在這個主旨上,唯有失去生機的東西才會停止前行。

回到《詩王浪溜嗹》上,以我個人做出的總結,它可以只是本輕鬆無厘頭的小品,可以是一種嚮往,一種反抗,也可以是一種他的生父、他的靈魂、他本人表達對於俗世獨到見解的方式,不過嘛,以上這些解讀都是從評論人的角度說的,浪溜嗹……浪溜嗹是什麼?我想浪溜嗹是自由的,讀者也是自由的,只是希望各位在他「練憨話」、「腫頷」時配合一下,享受這些歡脫的語言吧。

王羅蜜多

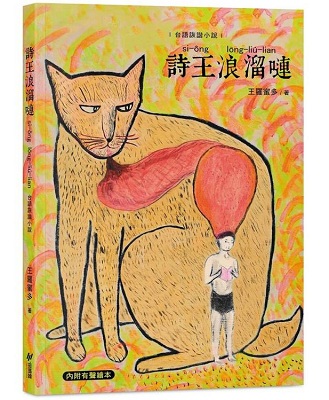

《詩王浪溜嗹:台語詼諧小說》

2024

斑馬線文庫

本文作者|九方

畢業於文藻外語大學日文系。寫作是夢想,繪畫是愛好,翻譯是兼職,但最擅長的是做夢,並熱衷於雲養貓和一切稀奇古怪,其餘尚在開拓中。