12

某天夜裡,黃文鈴無事可做,一人坐在客廳,打開筆電,敲下一句話:「在那天之後,他明白一切都會不一樣了。」

故事就從那一行字開始,長成了一本綿延四個世代,歷經百年,橫跨德國柏林、中國上海、台灣台南三地,篇幅18萬字的長篇小說《陌生之地》,重塑那段一萬多名猶太人與十萬名中國人一同生活在虹口的日子。從1930年代納粹迫害猶太人,經過第二次世界大戰、國共內戰、白色恐怖,及至近年席捲全球的新冠肺炎,看得見的血光和煙硝,看不見的惡意與病毒,始終籠罩著成千上萬的人民。

探索移民的樣貌

黃文鈴曾任職《立報》、《聯合報》等媒體,長期關注各式社會議題,亦親自走訪馬來西亞和緬甸,報導羅興亞難民困境、緬甸民主轉型的新聞自由等。2016年末,她辭去報社記者工作,以一名旅人的身分踏上歐陸,自瑞典出發,行經丹麥、愛沙尼亞,最後一站抵達柏林。她對歷史本就感興趣,遂安排了與納粹大屠殺、冷戰相關的導覽參訪,回憶此行,她目光晶亮,「在柏林,不管走到哪裡,都會撞到歷史。」短短七天,歷史的殘片如漫天風雪降下,她就此愛上這座城市。

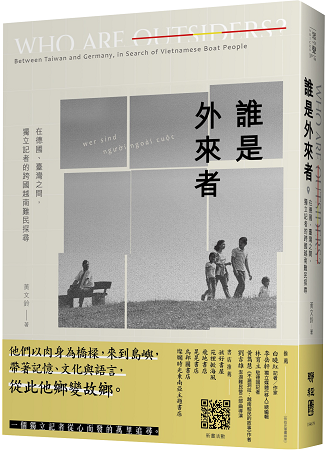

2017年9月,黃文鈴重返柏林,而後聚焦難民議題,相繼報導德國未成年難民和同志難民之困境、與社會融合的挑戰等。2022年,她出版第一本非虛構報導作品《誰是外來者》,書中採訪逾50位越南移民,講述他們逃難異國、飄盪海上的親身經歷,同時考察西德、東德、台灣三地接收越南移民的方式和政策,藉此探究理想的族群融合之道。

「一到德國,我發現我整個身分就變了。在台灣,我是漢人,純熟地講著主流語言,到了德國,很明顯成為少數族群。」她以自身經驗為例,平時到超市採買,排隊結帳,見店員上一秒還跟德裔客人有說有笑,一輪到她,竟轉瞬沉默,她不由自主開始計較這些差異化對待,心裡暗忖:對方是不是歧視我?「時時刻刻都察覺到自己是移民,所以很自然而然的就開始關注移民的樣貌。」除了日常觀察,她也透過媒體的再現,剖析什麼樣的移民較易被視為成功的典範?是否仍片面狹隘地以外貌、膚色、口音區分「你」和「我」?

「柏林的外籍人口和移民人口比例非常高,特別能看出種族的多元及包容性。」黃文鈴嘗試往源頭追溯:「為什麼這些人一定要離開?在祖國生活得不好嗎?深入追問,你會發現,其實背後有很多政治的因素、歷史的成因,不是他們自己可以掌控。很多時候,遷徙真的是不得不的決定。」貼身的觀察化為寫作的養料,從《誰是外來者》到《陌生之地》,黃文鈴透過一個個從他鄉變故鄉的故事,牽引出小人物在動盪大時代下的無奈與堅韌。

在苦難面前,築一道牆

黃文鈴剛到德國時,一位朋友得知她從台灣來,跟她提過一個故事:她的一個同事的爺爺,從中國到了德國,卻一直堅稱自己是台灣人,儘管他從未去過台灣。「聽到的時候覺得很感動,那個年代怎麼會有人願意說自己是台灣人?我猜想,他之前一定是經歷了什麼事,才會去否認自己的出身。」這個懸念,埋下了一顆種子,日後成了小說《陌生之地》關鍵角色蔣寧的原型。

大學畢業後,黃文鈴陸續看了許多歷史相關書籍,過去辦公室鄰近白色恐怖景美紀念園區,她也採訪過不少白色恐怖受難者及受難者家屬。早在移居德國前,她就對猶太人歷史頗感興趣,「好像無形之中就被這樣的議題吸引,滿想多了解一些關於離散、遷徙主題的故事,好比當初發生了什麼事?他們是怎麼活下來的?」

柏林街頭,宛如一座無邊際的猶太檔案庫,行走其中,時常可見往昔受難者的生活足跡。她在柏林大量涉獵以此為題的電影、小說、圖像小說、猶太大屠殺倖存者的紀錄片和受訪影片,也在「逃難、驅逐與和解檔案館」(Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung)等猶太歷史相關藏書豐富的圖書館,找到許多當年曾逃亡上海的猶太人寫下的回憶錄。「有一部紀錄片,捕捉到1930、40年代上海虹口區『小維也納』的街道景象,還能看見咖啡店招牌寫上四種語言。」這些珍貴的影像及口述,為小說的背景提供了一個強而有力的支撐,讓她能夠鉅細靡遺地描繪出各式場景。

黃文鈴也到了集中營遺址進行實地考證。她初次前往的集中營,是位於波蘭南部的奧斯威辛,「那天萬里晴空,非常炎熱,好像什麼祕密都被曬攤開來,可是造訪的每一棟建築都有很多黑暗沉重的過去,那個外在和內心的對比很大,讓我印象非常深刻。」2022年的夏天,她分別去了位於德國威瑪的布橫瓦德集中營與距離柏林不遠的薩克森豪森集中營兩次。「德國的這兩座集中營都很坦然、很詳盡的寫出過去納粹軍官如何殘暴對待猶太囚犯,這種坦蕩蕩傳達過去不當行為的態度,正是我對德國轉型正義的印象。」

豐富的歷史照片與文物收藏,揭露集中營裡曾發生的拷打、嚴酷勞動及種種不人道的規定,這些都被寫進了小說裡。除此,書中也描寫了姦殺、無情戰火下男孩被開膛破肚等駭人景象。問黃文鈴,田野調查和寫作過程中,難道不會因涉入太深而影響自身情緒?她答得一派冷靜:「我覺得這跟記者的養成可能有關,如果你要寫移民、難民這類題材,界限要畫好,你必須先築起一面牆,不然你沒辦法寫下去。」她曾聽聞記者同業因採訪難民,導致心理創傷,而得求助於精神科醫師。「我們能做的是如實地記錄下來,而不是被帶進那個情緒。」

流離動亂中,照見良善的光

記者出身的黃文鈴,首度嘗試小說體裁,她說:「我感覺好像被解放了。」

「十多年來,我都是當記者,寫報導時,其實會很怕出錯。我必須採訪很多人,卻又很怕誤解對方的意思,也不能斷章取義,下筆時充滿了各種約束,總得小心翼翼。」反觀小說寫作,感受大不相同,「文字彷彿從指尖流洩出去,打字極快,想到什麼就寫什麼,故事好像原本就在那裡。創作中途,我還另外翻譯了兩本書,但我一點都不著急,因為我覺得故事就在我腦海裡,別人偷都偷不走,我一定會把它寫完。」她語氣裡透著歡快,小說沒有邊際和限制的特質,帶給她前所未有的自由與快樂。

事實上,寫出小說第一行的當下,黃文鈴還不知道這個「他」指涉的是誰,也尚未決定以逃亡到上海的猶太人為題。故事源起於那一只存放著外公遺物的黑檀木盒,激起身上流著德國、中國血脈的揚(Jan)的好奇。寫到將近兩萬字,黃文鈴才開始畫主要人物家系表,建構出兩個種族/家族、四個世代因緣聚合,復又在時代大浪的無情衝擊下,分崩離散的故事。至此小說的架構逐漸清晰。

《陌生之地》小說開頭,有一句引文,出自一位美國拉比大衛.渥普(Rabbi David Wolpe):「夏馬許是用以點燃他者的蠟燭。期許自己作為夏馬許。」(The Shamash is the candle that lights the others. Be a Shamash.)在猶太教一年最盛大的節日「光明節」,猶太家庭會以名為「夏馬許」(Shamash)的第九支蠟燭點亮其餘八支蠟燭,希伯來文中的「夏馬許」,意指助人者、為他人奉獻之人。這句言簡意賅的引文,照亮了《陌生之地》這本小說的核心。

黃文鈴閱讀史料時,時而可見猶太人回憶住在上海的那段日子,儘管與中國人語言不通,卻未感受到反猶歧視,那一處小小的棲息地,彷彿漫天苦難裡的一汪綠洲。受訪當下已經七、八十歲的老奶奶,竟還記得當年她仍是小女孩時,住處附近的黃包車車伕常載著他們一家快樂地繞著虹口兜風。

「透過這個故事,我想傳達的是跨越種族、語言、文化的善意。即使大環境動盪不安,身處其中的小人物充滿許多無奈,像是猶太人被迫害,為了活命,必須逃到一個人生地不熟的地方,但他們內心的良善,並未因而喪失。」小說中甘冒生命危險扶養雙胞胎男孩的朵琳夫婦、火車上放赫希家一馬的查票員、擔保蔣寧赴德避難的赫希夫婦,或是不惜犧牲自己、對摯友信守承諾的蔣寧,都在危急艱困的處境下,做出利他的抉擇。「這些小人物願意冒險幫助他人,展現善意,讓其他人往後的生命道路可以走得更好更順遂。我希望我們身處的社會可以是這樣的。」這是黃文鈴寫下這個故事的初衷,單純而善良。

黃文鈴《陌生之地》

2024

九歌

本文作者|王昀燕

政治大學新聞研究所碩士。求知若渴之人。一手寫文藝,一手寫財經。著有《再見楊德昌》,另於博客來OKAPI開設專欄「文青理財的50道陰影」。