15

日劇《我的姊姊》裡有這麼一段對話,弟弟問姊姊覺得命運的反義詞是什麼?姊姊回答自由。

讀朱和之的小說《當太陽墜毀在哈因沙山》時,我想起這段對話。

這部小說取材自發生於1945年秋天的三叉山事件,哈因沙山即三叉山。那是第二次世界大戰結束不久——日本已宣布投降,中華民國尚未接管台灣,對台灣來說相當特殊的一段時期。一架載送重獲自由戰俘的美國軍機,受到颱風天候影響在台灣中央山脈南段的三叉山附近墜毀。日方受美方委託,組織搜索隊上山後,再度有颱風接近台灣,帶來天氣變化的威脅。當時參與搜索隊的成員,涵蓋台灣眾多族群,朱和之在小說後記提到「幾乎是當地人口組成的縮影,非常具有象徵性」。他並且對這些人上山的原因感到好奇,特別其中一部分的人已經不再是被殖民者。

《當太陽墜毀在哈因沙山》從小說名稱就揭露必然要發生之事,彷彿一則預言,已注定在未來。小說篇幅將更大的比重放在三叉山事件發生前,台灣東部關山、霧鹿一帶的生活面貌,上山搜救的人可能經歷的個人生命故事。這些故事又涉及霧鹿事件、關山越嶺道的修築、大關山事件、正廳改善與寺廟整理等歷史背景。

小說從漢人商會店員潘明坤、日本資深警察城戶八十八、布農少年海朔兒這三個人身上的故事開展。潘明坤為了改善經濟條件,娶商會頭家早夭的女兒為冥妻。城戶八十八年輕時受台灣巡查的薪資待遇吸引而來到台灣,在山區度過漫長的歲月。海朔兒一方面領受著祖父的教導與傳承,另一方面也在進入學校後,接觸到有所差異,甚至相反的社會秩序。小說透過神話傳說、信仰、風俗、祭儀、歌謠、飲食、住屋等面向,相當細膩地描寫他們的生活,和周遭人群的互動,以及自身的想法、感受。三人行走過的足跡,也呈現了不同生活經驗的人所看見的山林,還有動物、植物、岩壁、溪流。

不同族裔的神話傳說與信仰規範猶若小說基底的色彩,存在於小說人物的心靈與生活,對比於有著機槍、大砲、飛機的世界。海朔兒的祖父向海朔兒講述射日傳說,兩個太陽的世界如何致使一對父子踏上復仇的射日之路。當太陽中箭流血受傷,太陽與人在對話間得知彼此的問題所在,而後太陽變成月亮,人們與月亮約定,規律進行祭儀。射日傳說和小說後續的情節相呼應,例如海朔兒在台東街遭遇空襲時,感覺到這是兩個太陽的世界再現,「因為人類沒有遵守和月亮的約定,所以祂變回太陽,降下火焰燒毀一切」。

正如小說名稱是「太陽」墜毀,太陽一詞,在意象上帶來了更廣泛的想像,讓人感受到現實事件之外,概念性的破滅與重生。除了射日傳說,小說亦連結了日本的天照大神是太陽神、日本國旗和中華民國國旗都有太陽(另一種形式的兩個太陽)的聯想。

小說中太陽的象徵出現時,偏向剛強與力量的存在。如果從射日傳說來理解,太陽並沒有消失,只是變成光線較為柔和的月亮。是過於強大的存在,經歷了痛苦與傷害之後的結果。潘明坤、城戶八十八和海朔兒各有他們獨處時,因為月光而看見的東西。潘明坤借宿霧鹿駐在所時,看見月光打亮一排男孩子們留下的「自己小時候想要卻得不到的東西」;城戶八十八駐守溪頭駐在所時,看見岩壁崩落噴起的塵埃「在月光下閃成無數晶芒,脫出牢籠般歡快飛舞」;海朔兒在搜索失事飛機的過程,看見月光下罹難者的頭顱「毫無表情,彷彿正沉浸在最深沉的睡眠中,得到永恆的平靜」。這些場景恍若訴說著三個人內心深處的悵惘。

對應於墜毀,小說也講飛翔。小說透過海朔兒祖孫兩人的談話,提及兩則人變成鳥的傳說。傳說中個人脫離群體而飛走的意象、部分的場景元素,在海朔兒和城戶八十八最小的兒子城戶嘉雄來往之後逐漸顯現出來,例如海朔兒跟著嘉雄模仿飛行的動作,以及爬到生命樹上尋找嘉雄遺失的紙飛機。兩人在海朔兒的老家時,海朔兒會提醒嘉雄遵守禁忌規範。嘉雄所帶來的新事物與遊玩的方法,又使海朔兒不免做出如果這樣解釋,也不是不行的嘗試。

海朔兒告訴嘉雄人和百步蛇的故事,如何從互相來往到交戰、和解,再度變成朋友。當兩人就讀的學校合演日本的《八岐大蛇》神話劇,嘉雄扮演斬殺大蛇的英雄,海朔兒被分配到演出大蛇的第一個蛇頭。兩種跟蛇有關的神話傳說,相異的被訴說的情境、場域,後者伴隨著觀眾的歡呼聲,兩人的距離卻顯遙遠。海朔兒和嘉雄的友誼,其中的純真與失落,讀來令人動容,是我特別喜歡的段落。

命運的暗示彷彿就潛藏在這些久遠以前留下的故事,或是突如其來的夢境裡。然而不到最後,無法真正知道命運會將人帶向何處去。城戶八十八很早就意識到「命運」的存在。他參與興建吊橋時,發生了一起施工意外,導致同伴身亡。他事後思索如果自己當時沒跟同伴交換位置,遭遇意外的可能就是自己,「短短幾公分的差距便分別了生與死,除了命運無法解釋這一切」。

不幸的命運也降臨在海朔兒的父親身上。另一起築路工程的意外,奪走了海朔兒父親的生命。當城戶八十八要將海朔兒父親的遺體送回部落時,發現雙方對於如何處理遺體的看法不同。海朔兒的祖父認為兒子是遭遇意外死去,凶死的人會變成惡靈,應該留在原地,不能帶進部落;城戶八十八則認為應當帶回入殮、誦經,為亡者祈求冥福。最終將海朔兒的父親葬在部落的公共墓地。

海朔兒成長後也產生疑問:「那這個世界上有沒有一種強大的法術,可以讓惡靈變成善靈?」盼望著至親能變回善靈(這可能正是日後海朔兒看到罹難者時注視其表情的原因),埋在有家族祖先們同在的老家屋裡。海朔兒祖孫和城戶八十八對好的墓地的看法也是不一樣的。

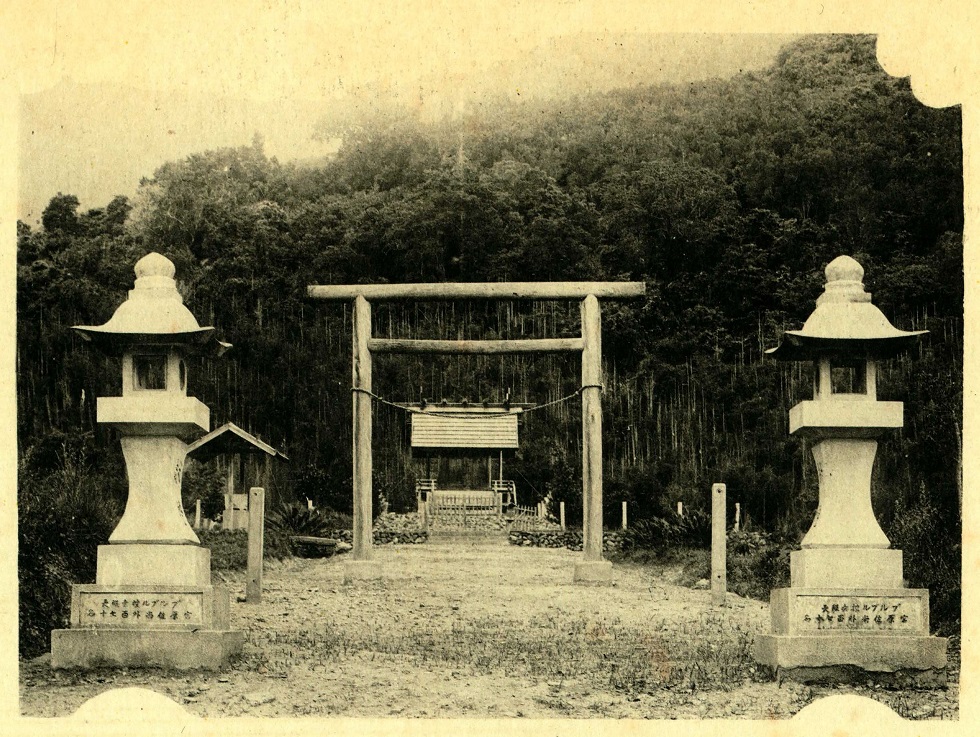

不同文化圈差異的背後,同時存在著殖民政策對傳統的侵蝕與剝奪。被殖民者受到殖民政策壓制,被迫移住、被迫拜殖民者的神明。人們表面順從,內心難以立刻轉向改變。潘明坤、劉滿夫妻,因為無法尋求舊日廟宇的協助,為了女兒美津日漸衰弱的身體,除了看醫生,轉而去求據說有神效的仙泉、讓女兒認冥妻林紅緞為母親。他們未向日本神明求助,始終沒有真正進入這個信仰體系。即使是作為殖民者的一方,城戶八十八到小神祠前參拜,祈求從軍的兒子們平安歸來時,也忽然意識到自己拜的都是開拓征伐之神,有了神明可能不會回應自己所求的擔憂,呈現了信仰亦是政治的一面。

遠離故鄉,居住在霧鹿的日本人種植櫻花樹,延續傳統的節慶習俗,設法將生活過得猶若身在故鄉。城戶的妻子春枝更是費盡心思要做出故鄉口味的漬物。當春枝終於見到分隔多年,被留在故鄉熊本長大的長子幸雄,春枝拿出她做的漬物給兒子吃,卻得到兒子「原來這就是台灣的味道」這樣的回應。春枝長久以來追尋著記憶中的故鄉風味,終究在他鄉風土的浸潤下,產生了不同地域特質揉雜後的滋味,連舌頭的感知似乎也變了。

親緣的疏離曾使春枝埋怨丈夫當年基於安全考量,將年幼的幸雄留在故鄉的決定。命運的發展也使城戶八十八不禁想像,如果幸雄是在台灣長大的另一種可能性。小說縈繞著,確實有許多決定是自己做的,但又感到命運如影隨形的氛圍,知道有超越個人能夠掌控的世局變化、大自然的力量帶來的摧折等諸多無能為力的時刻。這樣的氛圍和小說中所提及不同文化圈長久累積下來的傳說、祭儀、預知吉凶的方法,彷彿一體的兩面。

人應該如何理解命運,那即使身處自由,也無法真正自由的感受?小說打開了一點邊界,讓我們看見人因為心裡某個更重要的聲音,跨過了吉凶徵兆、利害衡量,採取行動的時候。小說中的人們帶著各自的生命課題,在事件裡交會,於生死關頭直面命運,和自己的心魔爭鬥起來或者和解。這或許可說是真正的自由吧?

小說在楔子裡仔細描繪了戰爭結束後,日本神社前送神上天的儀式現場旁邊,媽祖鑾轎熱鬧歸返的行列與之交錯而過的畫面。又問:「這樣的事情有可能發生過嗎?」後寫道:「但關於這天的事情像是一場大家同時闖入的奇妙夢境,每個人都有只屬於自己的記憶痕跡,無法辨別究竟是真是假。」

我很喜歡這段叩問的安排,多重的記憶與情感上的想像,也是一種理解過去的方式。現實上不曾發生過的畫面,仍可能存在於許多人的心靈圖像。這些圖像如何產生?反映了什麼?當我們回想自己的人生,我們如何訴說自己的故事?

朱和之的《當太陽墜毀在哈因沙山》展現了歷史小說的可能性,將「很久很久以前」與「過去」疊合起來,帶領我們走進記憶蜿蜒的山林。

朱和之《當太陽墜毀在哈因沙山》

2024

印刻出版

本文作者|錢真

本名錢映真,南投竹山人,現居台南。中央大學大氣物理研究所碩士。曾獲台灣歷史小說獎、全球華文文學星雲獎歷史小說獎等。著有長篇歷史小說《羅漢門》、《緣故地》。《緣故地》入圍2023年台灣文學獎金典獎、入圍2024年台北國際書展大獎。