04

我站在一處山脈上,領受山風濕潤強勁的纏繞。我伸手探入土壤,回想著是什麼帶我來到此處。這是我首次來到愛爾蘭,卻在觸碰土壤的瞬間,聽見自己情不自禁地說:「我回來了。」這句話來得如此自然,掀開了言語背後的一處地方,時間以無以言喻的形狀伸著懶腰,向我問候。我因一場國際研討會而來,會後,我轉身離開城市,隨一位詩人的步伐,踏入此山。他的名字是約翰.歐唐納修(John O'Donohue)。20多年前,這位愛爾蘭詩人曾在此山中行走,凝視他鍾愛的土地,並寫下對「在場」、「缺席」的哲思。

「在場」恰是我來參與的研討會的徵件題目。最初是我偶然看見教過我的老師轉貼消息:《Scenario》期刊第三屆國際研討會,在都柏林三一學院舉辦,邀請對語言、藝術、教育這三方跨域實踐有興趣的人來對話。徵件的消息列出本屆題目「在場」、「共同在場」的字面意義、教育意義、可被探討的方向,呼喚藝術家、學者、教育實踐者以工作坊、藝術作品、學術研究提案發表:

Presence /ˈprɛzns/ noun. 在場

1. 接近、靠近(proximity, vicinity)

2. 參與(attendancy)

3. 一種安適的能力(the ability to project an ease, a self-assurance)

我生平第一次投遞這類國際研討會,數個月後被通知獲選時,驚愕的我像乍然被擁入一個比我遼闊的社群,尚不知會如何跨過未知的層層門檻,在眾多熟知此道的人前做發表。

山裡,石頭上的雨痕是古老的語言。我側耳聽,山中的聲音各有質地,正如大自然中沒有一處草木是全然相同的。我手中握著歐唐納修的書,書封是愛爾蘭語的一個詞,Anam Cara,1描述凱爾特文化中一個古老的概念,關乎我們與時間、與萬物的友誼會如何生衍在場的感覺。我翻開書,竟有一片葉子緩緩飄出,我的眼睛亮起,認出它的形狀,是都柏林三一學院的某棵樹的葉子。我曾坐在那樹下,捧著詩人的書,讀著書的字句:「時間是在場的母親。我們在此世間的生命,是以時間的形狀來到我們身上」、「身在此處,真奇怪啊。」

「身在此處,真奇怪。」詩人書中的這句話,竟也出現在研討會主辦人之一艾莉卡.皮亞佐利(Erika Piazzoli)與其團隊帶領的工作坊裡。2在學院中這個聽得見海鷗鳥鳴、木造的房間,他們邀請大家邊行走、邊用這兩句話:「It is strange to be here./Yes, it is.」向彼此打招呼。當一句話被反覆述說,說話的聲腔、語調,身體的姿態就開始慢慢演變。有人充滿朝氣,有人開始向我側身耳語,像傳遞祕密。

這句話所召喚的體態,讓我有一種置身密林的感覺。樹枝在風中互相敲擊,影子灑落我肩頭。我們向彼此承認,這一切的相遇是不可思議的。

這是我難以忘懷的工作坊。他們的期待是,邀請大家用身體來演繹各語言中難以直接翻譯的字詞(例如:緣分、一期一會),啟發教學者去倡導文化敏感度的方法與想像。具身(embodiment)的學習成為文化與故事的出口。3無法被翻譯的字,被演繹,像正視了缺席,像場上的樹枝,溫潤了我們母語與外語之間的空隙。

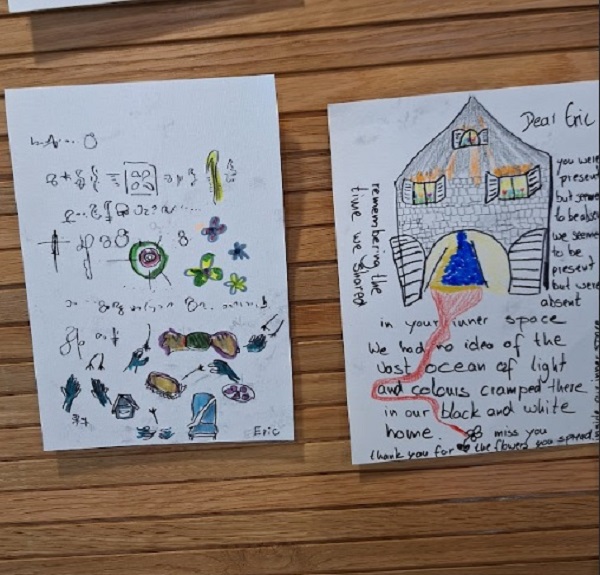

像這樣的工作坊,是研討會七八十個場次其中的一個例子。研討會是一個多語多國的流動宴席,除了英語為主的發表,也有以德語、義語進行。研討會共三日,有主題講座、表演,有工作坊與文章發表,任大家自由跑場。每日一早大家抵達前台,報名有人數限制的工作坊。前台旁,立有一處現場裝置,是主辦團隊給大家的邀請。第一天報到完後,我走向此處,並認出了我最喜歡的故事:陳志勇(Shaun Tan)的圖文書《別的國家都沒有》(Tales from Outer Suburbia)中〈艾瑞克〉(Eric)這個短篇。主辦團隊邀請我們思考「缺席」的意義,閱讀此故事,坐在書桌前畫寫一封信,給故事中的角色。

我依然記得這個時刻。光的安靜,腳步聲,筆劃過紙的聲音。有人已經坐在桌前,專心低頭寫著信。眼前之人的專注吸引了我的專注,如在場會吸引在場,4我也坐下寫了信。安靜過後,我們完成,並且把圖畫貼到牆上。

「哦,你在寫信給我耶!」她指著我寫的信笑了,我們相識而笑,沒有問對方名字、也沒有問對方從哪裡來,就這樣離去,各自踏入會場。這個靜謐的時刻,折射了我們當下話語的延遲,以及對此延遲的心滿意足。這三天中,我持續碰見她,認識了她的名字(西蒙,Simone),聽見她對樹木的喜愛,對午餐蛋糕的雀躍,對「在場」這題目的深刻感受。

除了問「在場」,Scenario研討會也遞出詢問:「共同在場」的狀態會如何存在、如何被打斷,又如何被拾起?戴著名牌時,我曾如此習慣被詢問身分,或迫使自己以好奇回報對方的善意,以至於如此驚喜當下遵從了內在的信念,以寧靜挺過沉默,以呼吸撐過照顧的衝動,讓相遇接管這一刻的時間。眼前之人的緩慢也幫助了我,讓我有餘裕辨識心已知足,再次安頓對姓名的熱中擁有。能向自己展示這樣的力量,這種欣慰也奠定對言談的信任。靜默於我並非停滯於壓力,而是體察慣性,任安慰觸動自己,重新孕育言談的節奏。

多個月後,我與西蒙聊起這一刻,她也依然記得我們當下寫的信。那一剎那的寧靜相視,成為彼此永久的題材,另一端牽引著從陌生人過度到朋友之間的時間。話語之間有空隙,空隙深深打動了我,直探身分與名字下的地帶。讓我終於明白,靜默也已成為一個我喜愛的語言。

身體,是不是也在言說之間,串起了語言的縫隙?我們常常聽著他人力圖解釋自己,然而如果我們凝視這張說話的臉,也許會感受到更多生命力,遠大於寄居於言語中的身分與詮釋。在研討會中,主題講座的講者瑞秋.雅各(Rachael Jacobs)詢問大家:「你在場的表情長什麼樣子呢?你在哪裡會最有在場的感覺?」

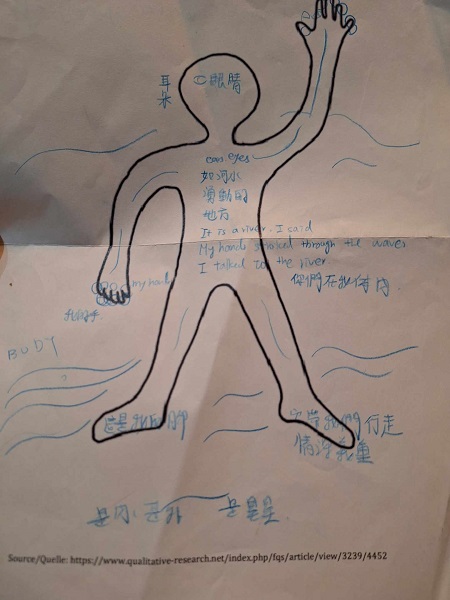

在一場工作坊中,我有幸跟這位講者同組。那是艾娃.格塞爾(Eva Göksel)的工作坊,在她引導中,每個人回憶此生自己用過的三個語言,把這些語言放入身體地圖。5想像語言若在體內,會棲居在身體何處。可以是我們的母語,也可以是廣義的語言,如音樂、如舞蹈。畫完地圖後,我們與人一組,共同討論出三組以靜態身體呈現的畫面,加入聲音,以小小的表演,具象化各自的地圖、共有的對話。

我本對做戲劇的靜像活動有種疲憊,在短促的活動中,也常有夥伴慣於加速提議。但我的夥伴瑞秋並沒有為我倆提議什麼,而是單純率先示範自己想做的姿勢,讓我有短暫的餘裕傾聽,做出回應的選擇,單純詢問自己的身體:「我的語言想如何與你的語言對話?」當一人雙腳跳動在木頭地板上,另一人發出了如風穿越河水般的聲音,一場超越言談、卻關乎語言的對話,就默默開始了。

語言是如何「棲居」到我們體內的呢?在愛爾蘭,我看著他人呈現身體的語言地圖,意識到原來音樂這個語言可以生長於人彈奏樂器的雙手,舞蹈這個語言或許常駐足在腿,英語常待在喉部,手語則仰重手與眼。而我的地圖上,曾經華語與英語互相牴觸,在時差的邊境搶著地盤。如今,當我用身體回想,這兩種語言就比較和諧地共存,如河流在我體內流淌。我的練習踉蹌著,我想練習由衷地說話,不用拼命,讓字來自心的中央。

身體彷彿我的第三個語言。當我也以母語來稱呼身體這個語言,我就覺得似乎有什麼更大的東西在體內張開。也許呼吸也是一個我的母語。母語想照料我們、庇護我們,也被我們所照料。

文字讓我在場,而身體呼喚了共同在場。這些語言蘊含了光的質地,夜的嘆息。我們從出生不斷長大,身體的一撫一捧,一伸一縮,裡面各有意義。一瞥中,也是庇佑。我閉上雙眼,我們的眼睛裡裝了多少人的回眸一笑,與共同在場的回憶?我不禁回想起詩人娜塔莉.迪亞茲(Natalie Diaz)在其詩集中,引用了約翰.伯格(John Berger)的話語:

Mojave人講述眼淚,會回到河流這個字,如有河流流出眼睛……

約翰.伯格說:真正的翻譯不是兩個語言之間的二元關係,而是三角關係。真正的翻譯要求你回到語言之前……

我們必須返回兩個語言之前的地方,回到那個叫做河流的地方。6

或許這也回應了瑞秋在其演講所說:「我的身體是學習的場所。」(Our body is a site for learning.)在多語者那些可翻譯、不可翻譯之間,身體接應語言之間的斷裂,探握口語無法描述之事。

作家王鷗行(Ocean Vuong)曾在其小說引述羅蘭.巴特(Roland Barthes)的話:「兩種語言會互相抵消,需呼喚第三語言的加入。」在這個研討會中,教育的語言思維也如第三方語言。身體—語言之間,或許不是互相抵消,但教育有其社會性與參與性的意義,扶持彼此的對談。參與不再是關乎精準表現的學習,而是專屬每人「發散—凝聚—發散的過程,接納當下的吉光片羽」。7

我想知道:當教學者的心敞開,被照料、打動著時,會發生什麼變動。8

這幾日,我看著人們的表情越來越鬆軟,有緩緩降落的氣息。許多人的母語不是英語,《Scenario》也是一個三語的期刊(義大利文、德文、英文)。不少人們安居於英語的空隙之中,這空隙中傳出一種回音。我認出這個聲音也在提議我們繼續深入對「缺席」的關注。身體的語言如一盞燈籠,牽起語言無法表達的事物。這正是我需要的。那些年未曾被提及的,被強迫遺忘的,必須暗自哀悼的,一次次無從說起的誤會與易碎之物,如今能是讓我們對待他人時,更敏覺寬和的文庫。

在愛爾蘭的山上,我讀著歐唐納修的文字:

「缺席」並不是「在場」的相反,「缺席」是「在場」的姊妹,「空洞」才是在場的相反。空洞是中性的、無感的、空白的空間,而缺席卻擁有真實的能量,有它的活力。缺席(absence)捧著一種回音,正如它的詞源在拉丁文中的意思是「在他方」。

Scenario研討會中,我暗自慶祝著。在此藝術之於語言教學的意義似乎不需要被強調了。在場的有許多語言教師,也有藝術教育工作者,深曉連結之重要性。9

只是研討會也有我尚未明瞭之處。例如希望會程更鬆軟,但也相信主辦方得在現有資源下抉擇。我也好奇,對納入不同需求的參與者,是如何逐步實踐的,像是否討論過手語翻譯和聽打服務——若循著社群脈絡、機構考量,哪些切入點會打開交集。

在這個研討會,輪到我帶工作坊前,遍遍排練,依然發現可能無法在有限的45分鐘內完成預計的安排,挫折中我摸向樹,意識到我只能把自己交付出去。真正上場時,緩緩望去,我還不認識這些人的臉,但他們各在椅上,穿的衣服各有故事,各有鍾愛之物與在意之人,一路長大,從家裡出發,抵達此處相遇。相遇了,笑了。

我又遇到了瑞秋。她詢問我是在做什麼的實踐者,我描述起這趟旅程帶我重新與許多事物連結,例如:寫作、教學的藝術、母語與英語、人與人之間的事物。聽著我帶著一點結巴的描述,她突然眼神一熱,對我說:「歡迎回家。」

「歡迎回家。」這句話也可以獻給每個準備再次開始、帶自己跨越門檻的人。不需被建議與聯想,單一句見證就足夠慷慨。被凝視也足以帶我們回神。返家的路上我回想:是誰走在我前面?與我同行?走在我後面?10

愛爾蘭常雨,濕氣因重力化為雨水,蒼翠的草濕潤彎折。人的內在是深不可測的海洋,寫字時,是不是像從海洋捕撈一朵雲朵,撈也撈不到。但我回想起每一個思想、每個感受,都能呼吸、連結,夠重就能凝結,如雨水滴落,滴落成字,被你——此刻的讀者——所遇,閱讀彼此。

回家後,我傳了訊息,問了我在研討會認識的朋友,正在德國的西蒙:「你返家後,你是怎麼降落的?怎麼降落回日常?」她傳了一張樹與河的照片,附上她家鄉的水聲,回覆道:「請讓我借用你說過的話。你曾說:吸氣,吐氣。就是這樣。」

風從地球的自轉而來,彼端有我們的朋友,他們也在呼吸。

「能做什麼小小的事,回到在場?」緊抓著事物的心,有時帶我們加速。曾是如此努力服務未來的自己,那現在的自己是由誰照護?按一按這盡忠職守的身體,在反覆之間,我們憶起自己活著,並共同活著。

夜來臨,吐氣,吸氣。

本文作者|邱奕嘉

最近初學手語,手語名字是心前造一個屋簷,象徵家隨著心走。足跡曾踏入美國德州大學奧斯丁分校劇場編劇所,曾因書寫兒童劇本,認識改變了生命的朋友,感受陸續抵達的奇妙。目前正慢慢返回藝術這個家。

註1|在愛爾蘭語中,Anam是靈魂,Cara為朋友,Anam Cara意為靈魂之交,源自愛爾蘭的凱爾特文化中一種對無限與存在的認知。

註2|這個工作坊名為「Presence as the Untranslatable」,由Erika Piazzoli、Serena Cecco、Modesto Corderi Novoa、Zoe Hogan、Jungmi Hur、Annie Ó Breacháin帶領。團隊同時出了一份實踐性的研究文章可搭配閱讀:〈Performing Yuánfèn: An Exploration of Untranslatable Words in the Lacunae Project〉。

註3|引自Kathryn Dawson與Bridget Kiger Lee著之《Drama-based Pedagogy: Activating Learning Across the Curriculum》。

註4|「在場會吸引在場」引自馬克.尼波《靈魂之書》(蔡世偉翻譯,漫遊者出版)中的章節〈在場與缺席〉。

註5|這個工作坊題名為「The gift of Presence: Cultivating a Teaching Persona for the Language Classroom」。

註6|來自Natalie Diaz詩集《Postcolonial Love Poem》中的〈The First Water is the Body〉一詩。翻譯時亦參考《閒談:約翰.伯格的語言筆記》(吳莉君譯,黑體出版)。

註7|引自魏子斌《展能藝術的實踐:特殊生展演博物館導覽之歷程——以蘆葦啟智中心「藝啟.一起說故事」為例》。

註8|引自Parker J. Palmer《教學的勇氣——探索教師生命的內在視界》(藍雲、陳世佳翻譯,心理出版)書中的故事(如:「原來我這麼痛苦,是因我一直在模仿我最愛的老師。」)關注著教學者外內在的統合、同在。

註9|這段旅程中的滋養包含:來自愛爾蘭的Miriam Stewart,帶給我和煦的眼神(其IG:Embodied English,用身體來具象化英文文法)、主辦人Erika Piazzoli的沉靜、主題講座講者Rachel Jacobs的活力與專注、Sukhesh Arora的幽默與真摯、來自印度Joy of Drama 的Vaishali Chakravarty對呼吸的珍視。

註10|這句話引用自Center for Performance and Civic Practice的Michael Rohd。他在帶領教學藝術家的培訓時,開場請大家思考:Who walks before you? Who walks alongside you? Who walks after you?