27

初見鬧工作室的「如戀愛那麼甘」聯展時,我對其展覽概念中「色情.怪誕.無意義」的引用事實上有諸多思考。首先這個在1930年代曾在日本蔚為風潮的時代現象,雖然當時台日文化與政治關係緊密,但是否有在台灣引起波瀾,值得深思,需要更多檔案資料分析佐證。其次,台灣雖然受到日本文化的影響,也在日治時期建構了一定的日語文化系統,但二戰結束後由新外來政權所主導的「解殖」,則是另一個去日本化與建構新華語文化的過程,在這樣的斷裂下,若要重現1930年代的時代氛圍,要如何詮釋與重塑?相信是鬧工作室策展團隊的挑戰。為了達到這個目的,運用當代藝術的創作語彙自然是一個策略,另外以「女給文化」作為切入重點也是一個不錯的選擇。

在當時「新感覺派」文學與超現實主義中,確實這類摩登女性,常是創作者的繆思,在日治台灣也有對應的藝術實踐可以參照。而最後,「如戀愛那麼甘」整體的策展設計是否切中了「色情.怪誕.無意義」的理念?則是本文意欲深入討論的重點。

新感覺派文學描寫的摩登女性與當代藝術家的再譯

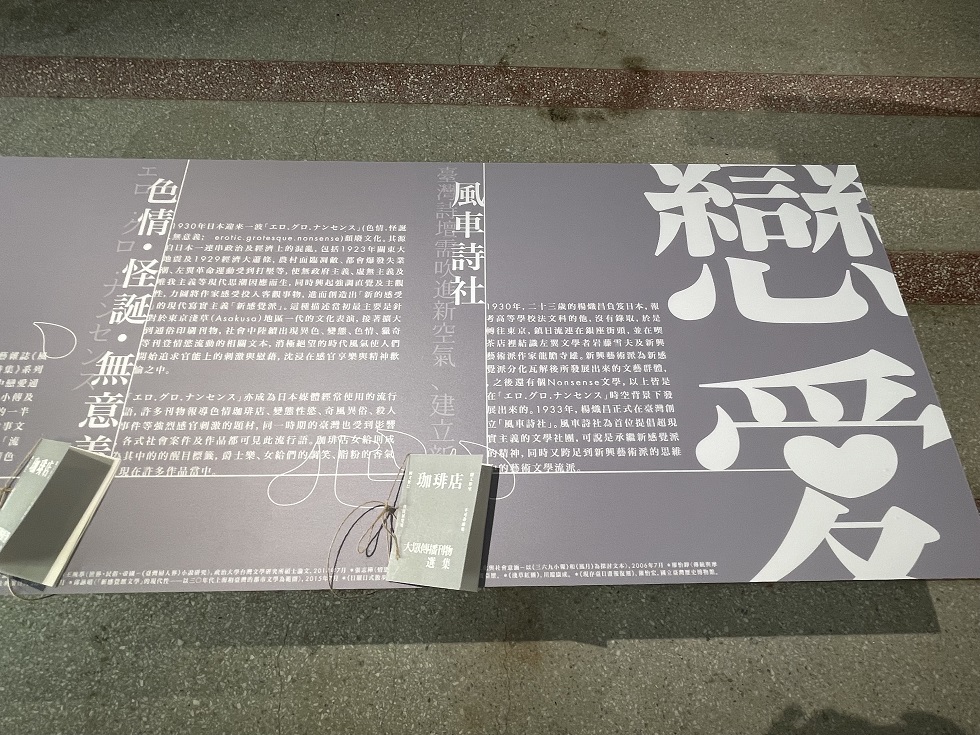

走進「如戀愛那麼甘」的展覽現場,觀者可以看到一系列針對台灣過去女給文化的文獻展示,其中包括了當紅女店員的介紹報導、大眾傳播刊物,特別是《三六九小報》中描寫摩登女性與煙花女子的內容,再來則是超現實主義團體「風車詩社」的介紹。在這當中令我較感到可惜的是,文獻討論的部分並沒有提到新感覺派,這個創作風格在當時有台灣作家如劉吶鷗與翁鬧分別在上海與日本努力實踐,且都有生產出明確描寫「女給」的小說文本,而且事實上新感覺派也影響了風車詩社。

在新感覺派的思考中,對於人事物的感觸並非自然的客觀表面,而是源自於創作者的主觀「感覺」,並將被描寫者定義成另一種能夠觸發創作者想像的載體,強調異化與文化混雜的特色。以先前提到的劉吶鷗和翁鬧的創作為例,事實上並非只有女給是新感覺派藝術人的創作繆思,基本上只要是當時文明開化後出現的嶄新女性社會角色,都在他們的「凝視」之內。例如劉吶鷗的〈風景〉、〈熱情之骨〉與〈兩個時間的不感症者〉就分別以高官太太、花店老闆娘與舞廳中難以捉摸的玩樂女子作為主題,翁鬧的〈殘雪〉則以男性的主觀視角,旁觀台日女學生渴求獲得自由戀愛與經濟獨立,而成為女給的過程。

也因此在後世的文學討論中,針對新感覺派的評論就有如文學學者彭小妍所言,充滿浪蕩子敘事者無藥可救的男性沙文主義及女性嫌惡症;摩登女性在浪蕩子的漫遊白描藝術描摹下,轉化成現代主義的人工造物;混語書寫凸顯了跨文化實踐的混種性。1

由此可見這類性別意識在當下,已顯得不合時宜,但要如何讓整體的策展基調可兼顧日治台灣復古摩登的浪漫情懷,也可合於訴求平等的當代性別意識,且避免說教式的論述,相信是「如戀愛那麼甘」的挑戰。而他們則是在不特意宣揚的策略下,「非常自然地」邀請了過半數的女性藝術家參與這次展演,且積極針對「女給」的歷史意義做出詮釋或者對照,可以隱約理解到策展團隊一方面醉心於摩登時代華美燦爛的歷史光影,另一方面也力求女性觀點的介入。

例如蔡佩珊的《我的歡樂時光》就忠實地表現出女性的情慾啟蒙,面對情感與性慾,既是好奇,也透過不同男子尾隨的情境,表現出被「凝視」的不適與恐懼,令人印象深刻。許曉薇的《花之器》則意外地回應了新感覺派將摩登女性視為現代主義人工造物的理念,以身體承載植物,透過影像配置化為某種扭曲弔詭的人工肉體,仿若開啟「色情.怪誕.無意義」時代風潮的重要作家江戶川亂步〈芋蟲〉中所描述,因為戰爭失去四肢,最後幻化成性愛機器的人彘怪物。莊約翰的互動行為藝術《巴會館回歸城中》,則從當代常見的咖啡店占卜或塔羅牌駐點,置換成女給文化的思考框架。

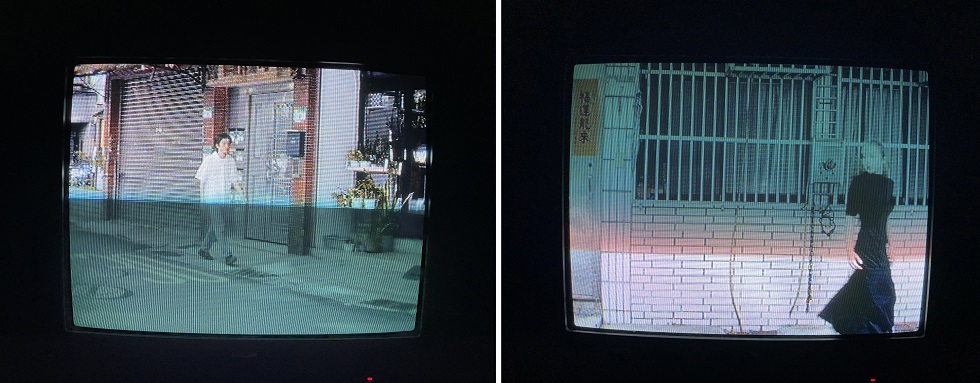

延續這類解構新感覺派凝視的內容,事實上也反映在另一件由王耀億製作、與展覽同名的錄像作品《如戀愛那麼甘》,內容以來台北打拚的女給視角,建構出當時在咖啡店的情感遊戲。有趣的是,這部作品詩意且結合實驗聲響的黑白影像風格,似乎透過了文獻資料區的風車詩社,連結到了以此為主題的實驗電影《日曜日式散步者》,而這類影像氛圍相信也是王耀億與策展團隊認為,對1930年代的摩登台灣,最精準的當代再現,也是整場展覽重要的骨幹基底。

「色情.怪誕.無意義」與斷裂的同志論述

展覽亦有另一個重要脈絡,即「色情.怪誕.無意義」的時代現象,在策展論述所述,其源自政治經濟混沌的時代背景,消極絕望的時代風氣使人們開始追求官能上的刺激與慰藉,沉浸在感官享樂與精神歡愉之中。也因此,各種獵奇與異色的新聞報導也受到極大關注,其中最具代表性的奇案,想必是1936年的阿部定事件,即一名煙花女子殺害愛人後,將其陽具割下的詭異命案,除了引發社會轟動,更是許多藝術家的繆思,名導大島渚的《感官世界》就是改編自此案件。

而在日治台灣,有著同樣社會注目與轟動程度的案件,則是1934年的「基隆七號房慘案」(基隆バラバラ事件),本案是時住基隆的總督府交通局公務員吉村恆次郎夥同其妾屋良靜,謀殺妻子宮氏並分屍丟入基隆港的一樁血案,吉村與屋良靜也於當年11月6日被捕,震驚全島。之後這案件不只成了台灣傳統戲曲與戰後台語電影的改編文本,更有日文推理小說流傳。而屋良靜的身分則是料理店的女服務生,亦與「女給」有著可供參照對應的身分,相信是台版「色情.怪誕.無意義」的經典實例。

但相較於對獵奇、色情和詭異氛圍的塑造與建構,對我來說,「如戀愛那麼甘」處理得最完整的是針對女給文化性別形象的女性反動,而令人感到微妙的是,這次展覽也邀請了劇場導演周東彥以同志三溫暖與發展場文化為主題的VR作品《霧中》。但基本上展覽論述都以女給文化為主軸,雖有將咖啡廳等空間定義為城市「情慾流動異質空間」等等的說法可以連結,但處理同志的論述卻相對缺乏,也難以連結至1930的摩登台日。

面對這個「斷裂」,我認為有幾個可以補充的文本和研究文獻。延續先前對新感覺派的討論,另一位受此浪潮影響的台灣作家巫永福,他所創作的〈慾〉,在同志文學研究者紀大偉的觀點中,此作品雖然並沒有明確描述同志情慾情節,但卻充斥著一個男人透過經濟手段,表現出對另一個男人的執念和掌控慾,充滿著「宛如同性戀」的特異想像。此外亦有一篇1932年在《台灣警察時報》,由「芳久」這位作家所寫的〈同性愛〉,其描寫一位警察與女裝男子的曖昧關係,並且可令當代讀者意識到,日治時期「公園」就已經成為了男同志情愛的異質空間。

另一個脈絡,則可以從展覽提到的「色情.怪誕.無意義」時代風潮切入,其領航作家江戶川亂步發表的同性愛題材小說《孤島之鬼》,相信是十分切合的推理小說文本。故事中,提到一位被同性戀美男子道雄追求的主人公蓑浦,在各種怪奇死亡事件蛛絲馬跡牽引下,居然發現這一切的緣起,來自於道雄位於孤島上的神祕家族。過程中,蓑浦發現了另一個驚人的事實,其家族成員除了道雄之外,其他幾乎都是殘疾之人與怪胎,與道雄俊美的外表形成強烈反差,而若要了解這一連串命案的真相,則必須挖出這個孤島家族背後最深沉的祕密。由此可見,「同性愛」也常是「色情.怪誕.無意義」時代現象的詮釋點之一,但「如戀愛那麼甘」未對此深入論述,我想是值得再斟酌討論的地方。

綜觀而言「如戀愛那麼甘」的展呈與論述相對成熟的部分,應該是日治時期女給文化的重現,與當代藝術家針對摩登女性物化現象的重新轉譯,反倒較少「色情.怪誕.無意義」的奇幻與異色氛圍,以及日治台灣新感覺派文學的文獻討論,這自然與現下的台灣當代藝術系統以華英語為主體、並且深受西方性別與身體議題創作風潮的影響有關,在此前提下,歷史的斷裂跟戰後新文化系統的扞格事實上都讓這個策展充滿挑戰。在「如戀愛那麼甘」結束之後,讓我們值得深思的,更是文化主體性的問題,重掘1930年代的文化脈絡,能否是建構所謂「台式異色文化」的一部分?我相信是鬧工作室未來可以持續關注的焦點。

如戀愛那麼甘:色情.怪誕.無意義

2024/6/22-7/14

鬧空間 NOW space & 鬧房間 NOW room

本文作者|陳飛豪

生於1985年。文字寫作上期冀將台灣史與本土想像融入藝術品的詮釋。藝術創作上則運用觀念式的攝影與動態影像詮釋歷史文化與社會變遷所衍生出的各種議題,也將影像與各種媒介如裝置、錄像與文學作品等等結合,目前以寫作與創作並行的形式在藝術的世界中打轉。

註1|彭小妍,《浪蕩子美學與跨文化現代性:一九三○年代上海、東京及巴黎的浪蕩子、漫遊者與譯者》,聯經出版,2022。頁80-81。