29

35年,我置身在廢紙堆中,這是我的Love Story。

——赫拉巴爾《過於喧囂的孤獨》

從新聞報導稱之為「資深電影人」的唐明珠的簡介上,任何人都能輕易得知——她沒有掌鏡拍片1,但很愛電影;猶如我近日嗜讀的小書(薄而有後座力),赫拉巴爾筆下在廢紙回收場工作的打包工漢嘉——他不寫作,但滿腹經綸。我選擇用小說家的角色比喻唐明珠,並非她有多傳奇,原因恰恰好相反,是她的隱身與愛電影的方法讓人好奇。

故事如水,逐漸蒸發

唐明珠自言不論是在拍片現場或是看電影時,最吸引她的不是導演、演員,而是讓電影被「看見」的攝影師。她好奇這些攝影師如何應變拍攝現場非預期的天氣、機器狀況;面對昂貴的製作費下,他們要有多高的心理素質才能即時應變,解決問題。身為觀眾的我們,最幸運之處是能看見最完美的鏡頭,而不幸的是,有關這群擁有深厚內功的攝影師故事,我們所知甚少。唐明珠自述《是電影,也是人生》這本書花了五年時間田調、採訪與寫作,但早在2003年,也就是20年前,她在擔任獲金馬終生成就獎的電影攝影師林贊庭所撰寫的《台灣電影攝影技術發展概述1945–1970》編輯期間,就已完成25位早期攝影師的小傳,對於這群職人及其技術器材產生濃厚的興趣。

這讓人不禁想問,是怎樣的愛可以讓人維持長達20、30年不斷?當早已習慣隱身在電影之後的獨立研究者,遇上同樣習慣於隱身於攝影機後方的攝影師,又會是怎樣的故事?

電影是被看的藝術,但在台灣電影史裡有趣的是,當我們談論電影時,我們甚少談論這群掌鏡的人。因為長期忽略電影與觀眾之間相隔的那個人,那雙眼,那雙手,可以說這麼多年以來,我們看見了電影,也沒看見電影。借用攝影師廖本榕所說「攝影一如水,柔軟可變」,原先這句話是形容攝影師可因應片型變化多端,但回到對台灣電影史的理解,我超譯為:攝影師的存在雖然像水一樣重要,但他們對美學的講究、思考與技術,相較於以導演為中心的「作者論」,卻鮮少被人在意。如今隨著他們的老去,有些故事也正如水一般逐漸蒸發消失。

不可能的任務是任務的不可能

「10攝影大師20年影史集結成冊 唐明珠完成不可能任務」

「填補電影攝影20年空白!台灣10名大師口述影史 唐明珠完成不可能任務」

「唐明珠遍訪10攝影大師 完成不可能任務」

網路上幾家還願意報導文化新聞的媒體盛讚這本《是電影,也是人生》。一本電影書要被標定為不可能的任務,並非媒體渲染誇大,書中提及的第一代跨第二代攝影師年紀最長的陳坤厚都已84歲(1939年生),而年紀最小的第二代攝影師李屏賓(1954年生)也年屆70。然而,這任務的不可能並非受訪者的年紀,而是天時地利與人和。唐明珠啟動計畫之初就遇上新冠疫情爆發,訪談工作被迫延宕,待逐漸解封後,雙方仍需要戴著口罩對談,此外還得把長期慣習於攝影機後的攝影師拉到鏡頭前,成為被觀看的對象,是研究者遇上的第一個不可能。

第二個不可能是電影書普遍很難賣,也或許是電影本身自下的魔咒,電影是被看的藝術,而不是用讀的,就算要讀電影,市面上賣得最好,更直接點地說,出版社敢投錢出版的,還是以知名導演的訪談與傳記為主,近期就以評論韓國導演李滄東作品的《電影從不停止質問》(馬可孛羅出版,2024)、整理侯孝賢講座內容成書的《侯孝賢談侯孝賢:給電影工作者的備忘錄》(雙囍出版,2023)最能吸引讀者目光。我們不難發現,市面上一本本電影書,就和電影海報的排名一樣,通常是導演在前,其他工作人員依序在後,照著此邏輯排字輩,攝影師被排在後頭也是理所當然。

然而,這樣的理所當然也回應了唐明珠在書中提出的疑問。1980年代台灣新電影登上國際影壇,受到矚目,但光環多集中在導演身上,電影論述的顯學也順勢傾向「作者論」,如今講到1980年代著名電影如《光陰的故事》(1982)、《風櫃來的人》(1983)、《海灘的一天》(1983)時,就算不是重度影迷,你我也能跳出幾個諸如楊德昌、侯孝賢等導演的名字,但攝影師是誰,就沒那麼多人關心了。這麼說並不是要得到台灣電影就是「重導演輕攝影」這樣武斷的結論,而是希望藉此找到將兩者放在台灣電影研究天秤時,我們到底是在秤導演與攝影的什麼重量?

當試著從台灣電影研究既有成果找尋答案時,我們不難得知有關攝影的研究大多是偏重技術面,討論導演時又大力推崇創作力,但這樣的一刀切法,不僅讓研究的寬廣度受限,也矮化從事攝影所需要的創造力。同時,也因為研究圈與書市長期「偏食」創造力帶來的關注紅利,電影技術的突破與進展只能相對被安置在幕後的角落。竟然天秤兩端從一開始就已經傾斜,願意投入研究此領域,或願意做好基礎電影田調訪問工作的人,當然也就越來越少,屬於長期營養不良的狀況。大多的時候,獨立研究者只能仰賴機構偶爾有計畫性的研究案,撿拾一點麵包屑果腹。

看見故事裡的故事,看一場電影裡的電影

但是,過度仰賴機構往往也是導致天秤繼續失衡的原因之一。台灣新電影就是一個最好的例子。研究新電影至今仍是顯學,鮮少機構或學者能如同獨立電影研究者蘇致亨在《毋甘願的電影史》提出不同論點:新電影時期天才成群而來是奠基於資金、技術等優越條件與特質,並非表面上所見「他們是天才」。機構主事者的個人偏好與參與其中的團體與個人的利益,是我們不能全然仰賴機構的主要原因。值得慶幸的是,我們已經能在市面上看到國家影視聽中心於2021年出版的電視紀錄片系列《映象之旅》(1981–1982,台視)與《芬芳寶島》(1975、1980,中視),以及以1960年代台語片女星為主角的漫畫《女伶回憶錄》(2023),這類由國家級機構主導的,非過往常見的研究主題與出版類型。但若要更進一步平衡天秤,除了要靠機構處理電影史的幾個大脈絡,其中缺漏的環節,更需要仰賴獨立電影研究者的努力。

以1980年代的台灣電影來說,我們不應該只記得有台灣新電影,而忘了還有官方片廠:中影公司、中國電影製片廠(中製廠)、台灣省電影製片廠(台製廠,1988年改組為「台灣電影文化事業股份有限公司」,簡稱「台影」),以及民間電影公司的存在。我們也不是只「獨食」侯孝賢、楊德昌等人的「全新國片」,我們同時也可能會在戲院看文藝愛情片、愛國電影、軍教電影、武俠/打電影等類型片,最後還會在電視上看電影。

然而,作為觀影者最幸運之處,除了可以看到創作者的心血結晶,我們還可以隨著獨立研究者的腳步,走進一條祕徑,看見故事裡的故事,看一場電影裡的電影。且讓我借用赫拉巴爾的想像力,以及唐明珠提供的紮實的基礎訪談研究,將雙眼當作攝影機,用文字快剪一段1970至1990年的「攝影師」電影史。

中影年度愛國政策電影《辛亥雙十》2拍攝,攝影師陳嘉謨站在五、六層樓高的高台拍攝爆破戲,一陣無預期的風吹來滾燙的熱浪,空氣中的氧氣被燃燒殆盡,驚險時刻,他又被一陣風拯救,在看天吃飯的情況下,意志堅定地完成拍攝。接著,我們滿身大汗來到中製廠軍教片《成功嶺上》3拍攝現場,國防部動用軍機空拍,出了考題給攝影師張惠恭,要他在直升機繞行三次內完成任務,張惠恭在沒有避震設備下,拚命用手撐住抖得厲害的攝影機,完成他人生第一次搭機空拍。

回到了地面上,我們遇見文藝愛情大片男主角秦漢執導演筒拍攝《情奔》4,女主角是林青霞,男主角自然是他自己,重要的是要愛得唯美。攝影師郭木盛接下任務,放棄一般常用的變焦鏡頭,嘗試用高速鏡頭拍攝,讓影像變成慢動作,畫面流暢烘托出兩位主角的甜蜜。吃了甜甜的,就想來點鹹的,重口味的。聯邦電影公司與印尼合作動作片《鬼面人》5,劇組大批人馬到印尼峇里島拍攝,攝影師邱耀湖拍攝著名女打仔上官靈鳳從彈簧床跳高、凌空踢腿等鏡頭時,他堅持採用手持,只求讓觀眾感受到動作的力道。甚至好幾次被鋼絲吊起來做移動拍攝。

出國回來後,我們走回自家客廳。1984年華視開拍由劉家昌執導的《聖戰千秋》6,同時又要拍攝名為《八年抗戰》的電視版影片,以35mm Arriflex IIC攝影機和ENG電子攝影機同步進行拍攝,或許無人記得,但這是台灣電影、電視首次同步拍攝的創舉。從電影公司轉戰電視台的攝影師陳武雄,懂得抓緊這個機會,努力上課學習,在時代浪潮下成為掌握不同技術的「快手」。

上述的電影史的電影礙於篇幅,暫時落幕。但是,作為觀影者最幸運之處,是這些故事早已有如唐明珠等獨立電影研究者為我們細心打包。唐明珠就像打包工漢嘉一樣在地下室處理廢紙(故事),五年後完成此書(一個包)。35年來,唐明珠不斷打包,但地下仍舊有成千上萬待處理的廢紙,濕氣會讓記憶腐敗、消失,而我們總是趕不及。

那是專屬於他們與電影的愛情故事

電影是集體創作,也是一個時代的縮影,不論你看過或沒看過這些電影,台灣的過去都能在這些故事裡被找尋、挖掘。但是,我們之所以看電影,絕非單純為了瞭解歷史,說白了我們更多的是想被娛樂,想擺脫生活困窘,想看到有別於現實生活的世界……,同時我們也高標準期盼那個世界能引發我們的共鳴,牽動我們的喜怒哀樂。

然而,這些觀影中產生的化學變化,有賴於整個電影製作團隊的合作。導演與編劇想傳達信念和價值,演員的表演,以及各個崗位工作人員的創作想要被觀眾看見,最終先決條件絕對是,攝影師。不幸的是,「不被看見」是攝影師在過於喧囂、百花齊放的電影世界裡獨有的,孤獨;那也是專屬於他們與電影的愛情故事。

如此孤獨的愛遇上獨立電影研究者,是否是個機會點,讓他們都能夠真正被看見呢?答案或許就在名為《是電影,也是人生》的包裡。

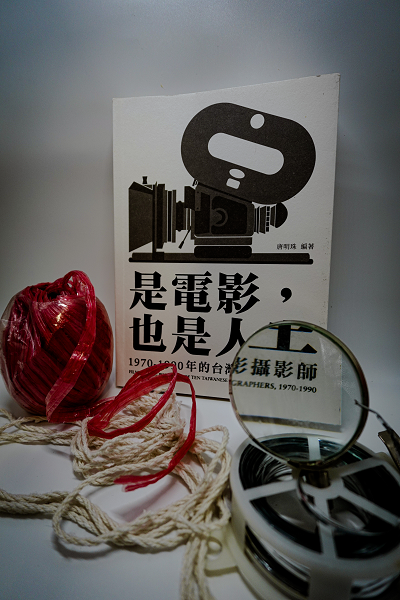

唐明珠《是電影,也是人生:1970–1990年的台灣電影攝影師》

2023

書林出版

本文作者|林姵菁

也叫PJ,流連於影像、文字,以及無用之用但幽默的事物。曾任台語片女星回憶錄《妖姬.特務.梅花鹿:白虹的影海人生》與《台語片第一女主角:小艷秋回憶錄》二書的編輯。

註1|唐明珠雖然沒有直接掌鏡拍片,但一直從事著電影工作,包含多部電影的行政、紀錄片企劃及短片製作,並編寫過多本電影書籍。

註2|唐明珠編著,《是電影,也是人生》,書林出版,2023。頁96。

註3|同上,頁76。

註4|同上,頁152。

註5|同上,頁58。

註6|同上,頁39。