08

在一個背景被鏤空的「鏡框式」紙箱∕舞台中,兩個外型醜怪的泥人,被半透明尼龍繩操作著,上演著三段荒謬、赤裸又有些低俗下流,有如B級片般的情境。而每段情境都會暫時收束在一個關於「是否服從於本能」的抉擇,緊接著作為布幕的木板會被拉下,三個可能的選項被以看似隨便黏貼著的方式遮蔽,隨著模糊聲調的機械性口白,紙條上的尼龍繩緩緩地把紙條拉下。最後影片本身會自動地選出那沒反思介入,毫不文明,最「爽」的選項。當然,還要搭配著答對的罐頭音效。

這是以單頻道錄像《不好意思…請問一下這個怎麼打開》獲得第20屆台新藝術獎視覺藝術獎,並再以《難忘的形狀》獲得2024金穗大獎的李亦凡,2011年的出道作品:《海邊散步》。

之所以名為「海邊散步」,是因為紙箱舞台的背景,有著背後放置海灘圖畫的方形鏤空,提示著這三個情境都是發生在「海灘」這個空間。然而如同透過紙箱成為觀者感知的對象,而使得「故事情境」之外的「情境於舞台上演」本身成為作品所傳遞的訊息之一,同樣地,木板背景的方形鏤空中所放置的圖畫,也並非僅僅只是交代情境本身所處的時空,而是作為泥人本身慾望的投影。在第三個情境裡,泥人突然在橘黃色的夕陽背景下悲從中來:就算慾望得到了滿足那又如何?昏黃的夕色中出現全片第一次也是唯一一次的閃回,回憶起前兩個情境最後他所做出的那些最爽的決定。

早期電影曾被賦予「時間機器」的想像,一方面是其本身具有讓人置身於影像之中的魔力,是以當時最新的技術作為構成條件,同時影像本身的沉浸魔力又再次確定了當時人身處在高度物質化的奇觀社會;另一方面是電影本身不依賴人為中介,自動化運作的性質,都讓其本身被賦予一種能夠將觀者置身於時間不斷線性前行的感知模式之中。

然而電影除了不斷向前的時間性外,本身亦也有安德烈.巴贊(Andre Bazin)所謂「以生抗死」特性:讓人身歷其境的媒介屬性,也讓人得以經歷已逝之人仍舊在世的體驗,使得看似不斷遺忘過去,拋下與進步無關的冗贅與廢料而持續前進的時間性,被電影自身另一種具有追憶意味的媒介屬性給持續擾動,而鬆動著當前透過排除掉異己、無用者所建構出的穩固的秩序。

在《海邊散步》中,泥巴人看夕陽的追憶,正是那看似持續回應自身的慾望與衝動,如何在非自主的回憶襲來時,觸及到自身的空洞。也因此夕陽本身正是慾望自身張狂卻又迎向自身末日的投影∕影像形式。而當我們將電影視為一種「投影裝置」時,人與投影幕之間的關係,就正如同人與他慾望對象之間的關係。當一件事物本身作為慾望對象時,我們沉醉在擁有它便能得到滿足的幻想之中,但是一旦得受,它就喪失原本的魔力,而慾望也將轉移到另一個事物上。同理,銀幕上的投影本身具有讓觀眾沉浸其中的魔力,但是如果有觀眾真以為能夠進入到銀幕中的世界而試圖觸碰銀幕的話,他們會發現幻術立刻就消失了。讓你投身其中的銀幕,立即可成與你夢想阻隔的屏障。慾望的「投影」,意味的正是看似作為客體的對象,其實是主體內在的延伸,也因此不同的主體位置,對應的是不同的現實感。可以說,李亦凡從第一件作品開始就將電影視為一種裝置,並意識到將影音部署視為一種透過中介主體感知,創造主體位置的媒介。

李亦凡前期的創作,大多以影像裝置為主,包括2016年《你不愛我了喔》、2019至2020年《important_message.mp4》、2020年的《Rewiring》及2021年《灰色是最無聊的顏色》,都更進一步地將影像如何作為一種透過技術中介主體位置所生產出來的感知模式,以裝置的形式表達出來。

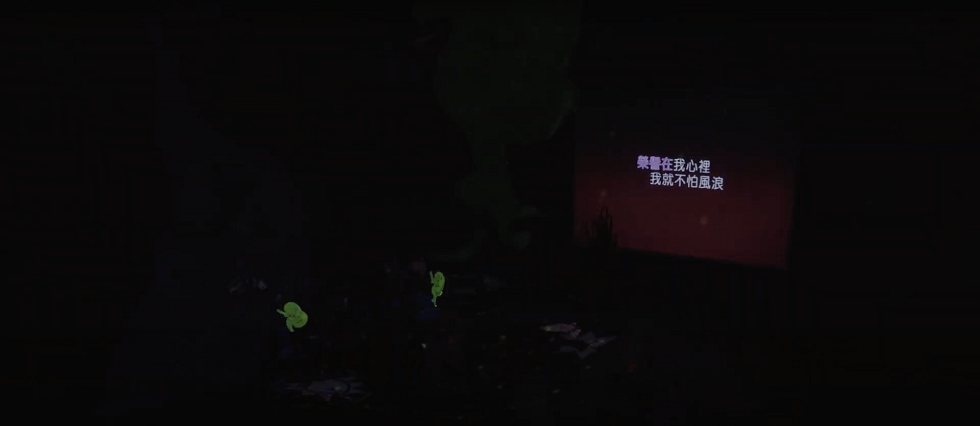

以《你不愛我了喔》為例,在這件作品中,「銀幕」有分兩種,一個是地上建構出雜草堆場景的紙片,另一個則是紙片旁的矩形銀幕。而透過光雕投影的技術,地上的雜草般的佈景,同時會隨著影像投影內容的改變,時而鑲嵌進一個破碎的身體形象,時而全暗讓觀眾把注意力集中在矩形銀幕上的軍歌KTV,以及自問自答。而那因投影,而被指認為眼睛和嘴巴的部位,則開始碎念著日常生活中,因著戰爭記憶以及軍國主義在生活中的殘留,而產生出的荒唐故事與符號象徵,同時矩形投影幕會以動畫的方式持續呈現出對應口白敘事、具塗鴉感線條的圖案。儘管一些口白在去脈絡的狀態下可能被理解為具有對抗的色彩,例如「因為很多個悲劇,都是時間和愛國主義害的」,然而口白刻意以大舌頭、碎裂的方式,阻礙觀者流暢聆聽的操作下,傳達出的其實是遊走在追憶與遺忘之間的曖昧界線。

類似於《海邊走走》裡頭的自問自答,《你不愛我了喔》則是在投影幕上穿插著自動進行的n開頭的填字遊戲,而遊戲的答案都清一色與(作為一種戰爭武器的)「核能」有關。承接著《海邊走走》中呈現出記憶作為慾望本身複數方向所形成的內在張力的體現,《你不愛我了喔》則是更激進地以「垃圾」作為一種特殊的記憶媒介來觸及到以集體為單位的記憶管制。誠如《回憶空間:文化記憶的形式和變遷》一書中諷刺地指出核廢料與環境隔絕的存放條件,恰巧就是許多文化記憶渴望永恆而加諸在自己身上的保存形式。「軍歌」以及許多生產戰爭意識形態的符碼,作為一種人們驅之而後快的核廢料,一方面與當前的感知模式過於斷裂而「保存良好」,但是這份斷裂也使得它仍然在當前的軍中被反覆要求執行時,產生出不合時宜的荒謬與滑稽。

如果說在過往因為儲存工具本身的限制,而使得沿著檔案本身被編纂、規格化的痕跡中可以回溯性地指認其所排除的對象,那當代大量自動化數位、甚至是雲端儲存的技術,則是讓記憶管制的機制更難以被察覺,也因此垃圾本身成為搜索當前記憶管制縫隙,找到瓦解既有感知模式可能的少數寄託。

在《你不愛我了喔》之中,作為垃圾的,不僅只是那些殘留下來,被宣告早已過時的軍國記憶,同時還有隨著投影過程若隱若現的破碎肢體。在這投影裝置中的言說者,並沒有明確的身體界線,不只鑲嵌在像是雜草的佈景之中,而且隨時會因著投影光影的變化而灰飛煙滅。這些看似凌亂,造型破碎而紛陳的投影幕,能夠在投影光線的變化中,展現出各種不同的造型,而在銜接不同情節單位的過場,是各種顏色的光炫目迷離的快速竄流,在整個作品進行的過程中,甚至無法區分,隨著投影不停轉換的型態中,少數難以辨別的形狀是否其實是這言說影像散落在一地的器官與內臟。

垃圾本身作為被排除的對象,不只是以其不完整的狀態揭露著它所屬秩序本身的構成條件,同時垃圾本身更是等待著被分解而轉化成下一個形式,可以說那些最破碎、喪失其完整功能等待瓦解的剩餘物,如何以其作為既有物件對於自身解構的姿態而存在,在指認出當前所思的構成條件的同時,有著轉移到下一個媒介上重新建構自身的可能。

而作為慾望投射的對象,觀看「銀幕」中的破碎肢體時,生產出來的更不是滿足自戀的「完滿」形∕鏡象,而是直面主體始終是在不同力量的掣肘之中臨時生產出來,隨時會因著其中各方力量的消長而顯現出裂痕。在精神分析的框架中,主體的現實感,會隨著中介著主體的三個範疇而改變,透過這套架構解釋精神病患異於常人的現實感,同時也挑戰了眾人共享的現實感是唯一的現實這種預設客觀世界的霸權。同樣地,誠如克萊爾.畢莎普(Claire Bishop)在《裝置藝術》中,所謂裝置作品中,透過不同技術作為媒介的中介,創造出各自不同、甚至是複數疊加的主體位置,1呼應著的是李亦凡《important_message.mp4》如何於國美館「禽獸不如——2020台灣美術雙年展」的展出中,搭配著環形劇場的空間,建構一個包抄著觀者的三頻道錄像裝置,以略讓人感到噁心的人頭,以內容農場的邏輯,瞎掰著「各種方式腦控」冷知識,意欲觸及當代人身處於一個鋪天蓋地,自動化儲存、運算及預判能力的大型記憶裝置所中介出的複數現實,這正是李亦凡所言,「如果分不清楚真實與虛假的病叫做思覺失調,那麼在網路訊息爆炸的年代,是否人人都患了思覺失調。」2

威廉.R.謝爾曼(William R. Sherman)及艾倫.B.克雷格(Alan B. Craig)於《了解虛擬實境:介面、應用程式和設計》(Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design)一書中,將虛擬世界(Virtual World)界定為透過儲存訊息,進行轉化,建構出具有一套運作規則的替代世界,以中介主體的感知,將一套行動模式施加在主體身上。正是因為儲存訊息的媒介,可以包含著文字、口傳、佈景、建築及紀念碑,甚至是垃圾,創造虛擬世界並非只是獨屬於虛擬實境技術的專利,同時影像不再作為慾望的投影而與觀者處在「看與被看」的關係中,而是作為引發、訓練一套穿梭在虛實之間行動邏輯的視覺介面。也因此在《Rewiring》中,李亦凡處理了影像從「投影」到「介面」的轉向,在人機界線模糊的裝置中,影像的物質技術被以臟器的形式呈現,人反而是在即時生成的影像中被構成。3

虛擬佈景和現實物件中的佈景在媒介的意義下並無絕對的區隔,這也正是為什麼一方面當我們面對2019「混沌的庇護所.zip:李亦凡個展」——《important_message.mp4》就是此展的其中一個作品——將螢幕保護程式的空間變成現實中的佈景時並不覺得突兀;而在面對近期諸如《不好意思…請問一下這個怎麼打開》、《難忘的形狀》等單頻道錄像時,更不能夠忽略那些刻意被打造出的廉價佈景,廢墟場所,如同垃圾場一般「精挑細選」放置出彼此不協調、臨時搭建的物件。更因著3D即時渲染軟體(Real-Time 3D Rendering),使得「編導演」一體的李亦凡得以可能,在即時算圖的過程中,操作著自身的虛擬分身,來玩味他在觀者眼中所產生的效果,創造出一個具有虛擬實境效果的視覺介面。

本文意圖指出,對於自言「對電影有興趣,但卻念了新媒體藝術學系」的李亦凡,4其早期創作是如何以裝置的邏輯去對電影、動態影像進行發問,並以其對於冗贅、破碎以及剩餘物的關注,形成周安曼所稱的「makeshift aesthetic」(臨時湊合美學),而被裝置中介感知的觀者,始終游移在已被建構,與再次被建構的中間狀態。這種美學就像軟體工程師在面對當前技術無法解決的問題時,必須以「繞道」的方式,拼湊既有的方法來權宜性的解決問題。5誠如許煜所言:「以前畫布的霸權只存在於學院、博物館或是畫廊,但是今天是整個工業體系,這種工業體系透過運算去捕捉物質與非物質、管理數據並產出各種具有物質性的存在。」6因此,李亦凡一直以來追求的一人工作的生產方式,儘管是出於個性使然的選擇,卻在作品逐步累積的過程中,成為了使得「臨時湊合」得以可能而積極建構出來的創作條件:透過一人工作所設下的限制,創造出有別於當前影像工業——無論是電影產業,還是數位媒體——所生成規格化的影像美學,反向在作品中將不同影像技術作為感知中介的媒介屬性成為前景而將其問題化。

本文作者|趙鐸

北藝大美術系博士班學生,研究興趣為:佛教與宋明理學、影像與創傷、數位藝術等。經營粉專「藏書閣」,Podcast《字戀男與變焦女》。文章散見於《典藏ARTouch》、《放映週報》、《CLABO實驗波》等。

註1|近一步的延伸,可參見沈克諭,〈VR與裝置的交會:王德瑜〈No.107〉中的複數主體位置與現實〉,《藝術家》No.588,頁198至201。

註2|參見陳湘汶,〈2020高雄獎得主李亦凡專訪——無時間的譫妄者〉,《藝術認證》。

註3|因篇幅限制,此裝置的佈置狀況,可參見林沛瑤,〈不可揭露性之揭露:論李亦凡《Rewiring》身體與機器、宗教與科技的互相滲透與模仿〉,《典藏ARTouch》。

註4|參見「《空熵:作為「化潛殖」的宇宙演化敘事》系列座談III:自編自導自演」直播錄影,4分27秒。

註5|〈An Interview with Li Yi Fan〉,2024台北雙年展「小世界」(Small World)官網。

註6|參見趙鐸,〈〈藝術與媒介:論感知的增強〉側記〉,《未來概念學院》。