28

這個專輯主要想了解同時擁有其他職業身分的藝術創作者,是如何看待與面對這種雙軌的狀態。在文學領域,你是一位詩人,我們知道你早期曾經是化工領域的工程師,後來也自己開設過專營代辦專利的公司,可以談談你曾經做過哪些創作者以外的工作?

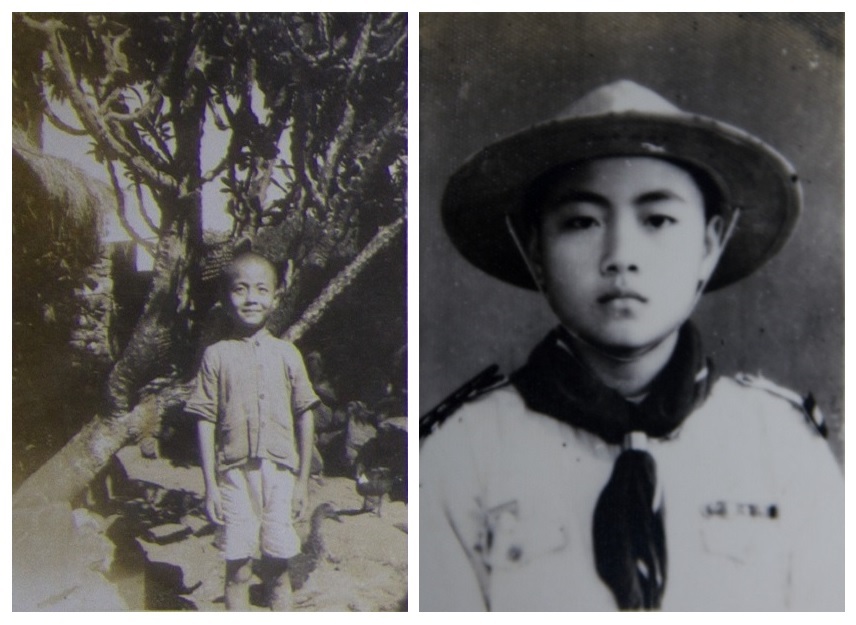

我出生於1937年,二次世界大戰末期開始進入小學就讀。小時候家裡很窮,長輩們常常跟我們說要認真讀書,不然以後工作會很辛苦。小學畢業剛考上淡水初中時,我完全聽不懂中國話,為了要聽懂老師講課,所以努力學國語。當時的國文老師非常嚴格,而且上課的內容很多是文言文,念不出課文會被用秀梳仔(細竹子)打,打到手掌流血,被逼到後來開始閱讀課外讀物。那時候的淡水都沒有書店,只有一家文具行有在賣雜誌,我在那裡買到《野風》雜誌,裡面有一個單元叫「青青的田園」,就是習作欄啦,讓學生發表作品的所在,我看看覺得蠻簡單,就來試試,結果第一次投稿就被採用,也就有了信心。

當時我以初中第一名成績畢業,獲保送師範學校,但我想自己國語不好要怎麼當老師,所以就放棄了,那時候台灣已經開始在發展工業,為了之後就業的考量,我以工業學校為目標,後來也順利考上台北工專(化工科)。就讀台北工專期間,學業壓力非常大,一週上六天課,每天八小時,一年級的化學課就直接用英文教科書了,每天下午都要做實驗,但也正是為了解消這種精神壓力,讓我在就讀工專的五年期間從沒停止寫詩,一共寫了一百多首,大部分都在《野風》發表。

1958年台北工專畢業、1960年服完兵役之後,我曾短暫在中壢泰豐橡膠輪胎廠工作三個月,但那裡的環境非常惡劣,後來經一位學長介紹,我考進台肥六廠(台灣肥料公司的南港六廠)。台肥六廠是那時候台灣第一家全自動化生產的化學工廠,我進去之後才發現糟了,因為在學校沒讀過自動化工程啊,這樣怎麼能當需要管理工人的主管,就覺得不能再花精神寫詩,開始努力閱讀廠裡訂閱的外文工程期刊,所以我進台肥的第一年完全沒有寫詩。

恰好,1964年《笠》創刊,《笠》是當時一群本土詩人合創的一個詩刊,其中一些前輩詩人如吳瀛濤、趙天儀認識我,邀我加入,才又開始認真寫詩,這下又上癮了。我覺得寫詩就像吃鴉片,戒不掉,這很奇怪,我現在年紀大了覺得沒什麼迷人的,那時候卻迷成這樣,一輩子寫不停。

《笠》創刊之後,想走比較大眾和台灣本土的路線,我覺得自己既然在工廠工作,而且詩人多數沒有這方面的經驗,就想或許可以從這方面開創出一個空間,所以我參加《笠》詩刊的前期,都在寫我的工廠經驗。之後不久我就離開台肥六廠出來外面亂混(笑)。

當時為什麼會離開台肥?

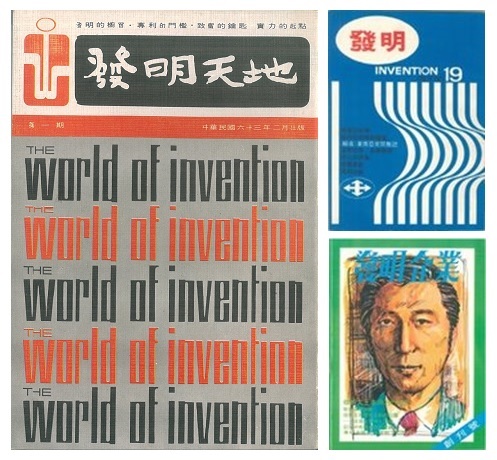

台肥六廠我待了七年多,結婚後發現薪資無法支應生活所需,我進台肥時包含津貼的薪資是八百多元,八百多是什麼概念呢,我第一次買一台桌上型收音機要八百塊,也就是一個月薪水只能買一台收音機,七年後薪資升到三千塊。當時有一個美籍猶太人來台灣開塑膠工廠(卡林塑膠製品廠),我應徵擔任副廠長,薪水有七千多,它是外資工廠,才有這個價格,那時候民間企業的薪資可能還沒有台肥六廠多,大概都是一兩千塊或兩三千,給我七千多,當然去啊,不需要考慮。不過後來因為無法適應外籍老闆的管理方式還是離開了,剛好有一個六廠前同事在一家辦專利的公司工作,找我進去,我就開始在台灣國際專利法律事務所上班。後來公司的兩個老闆因故拆夥,我就跟同事出來自己創業,再後來就自創公司,本來想轉做外貿,但以前的客戶又跑回來叫我辦專利,又做了蠻多年,後來我2005年去國藝會(擔任董事長)之後就把公司結束掉,離開國藝會之後就沒頭路了,哈哈哈。

對你來說,以創作為職業是一件不可能的事?如果你曾經因為工作的因素暫停寫詩,是否曾出現過完全放棄創作的想法?

我在念台北工專之前就開始寫詩了,所以寫詩對我來說是比專業還早發生的事,但是寫詩不是專業,尤其寫詩在台灣賺不到錢啦,小說還有稿費,詩幾乎等於沒有稿費,送你一本書就很好了,早期在報紙副刊發表時,頂多兩、三百塊,差不多就是油費或買書的錢,現在很多人出版詩集也都是自費,所以對我來說寫詩完全是出於興趣。我說寫詩很像吃鴉片,因為你中毒了,中毒之後對精神的抒發很有效,以前我們連聽音樂的機會都很少,所以唯一是用寫詩來紓解壓力。雖然我換過很多工作,但工作都還算穩定,很少需要晚上加班,對詩的創作來說,穩定是一個很好的因素,這樣在精神上比較安定,思考也有一個節奏。鍾肇政老師跟我講過,寫小說一定要固定時間,他說他每天就像在上班,固定的時間一定要坐在書桌前,沒有寫也要坐在那,鍾肇政一輩子可以寫一千多萬字,跟這個很有關係,所以生活規律對創作還是很有幫助。

可以談一下你所謂的規律是如何規律?

我以前差不多都是五、六點下班,很少加班,回家差不多七點吃晚餐,到十點睡前差不多有兩、三個小時,不是寫作就是翻譯,所以上班時間是做我的職業,下班時間才做業餘的事,我分得很清楚。

在別人的公司上班和自己創業兩者之間會有差別嗎?

生活習慣差不多一樣,雖然說是創業,其實我有一個老闆就是李魁賢,哈哈哈,所以差異沒有很大,我創業二十幾年,有外國客戶來我可能會在白天請他們吃午餐或者喝咖啡,但從沒請過吃晚飯,以前說做生意要吃飯、喝酒,我從來沒有這一套,所以我算是有把職業和副業調整得蠻好,不會互相侵犯,也沒有兼顧兩者的任何困擾。

文學創作裡有不同的類別,前面你也提到寫小說與寫詩是完全不同的狀態,為何你最有興趣的創作類別是詩?

非常好的問題。因為我工作很忙,所以可以寫作的時間很短,寫詩花在思考的時間可能比較長,但寫的時間很短,差不多十分鐘就解決了,所以對我來說,寫詩很方便。我其實也嘗試過寫小說,我寫過一個我們鄉下鄰居家童養媳的悲慘故事,題目是〈被摧殘的花朵〉,得到 《新新文藝》雜誌徴文佳作獎,當時第一獎從缺,有第二獎,佳作獎等於第三名,結果第二獎發表完要輪到佳作獎發表的那期,雜誌停刊了,所以我那篇小說從沒發表過,從此我也沒再寫過小說。

不過最主要的還是沒有那個時間,以及我不會編故事,哈哈哈。我那篇小說寫的是真實的故事,但在鄉下其實想不到什麼故事可以寫,後來到台北讀書,都市對我來說又很陌生,就不知道怎麼編故事,寫詩比較簡單,有一個思考,想一想寫下來,發表也方便,小說的發表就比較困難,因為雜誌也沒那麼多篇幅,早期好像多少也要靠關係,如果認識主編就容易發表。詩的編輯比較親切,例如當年我遇到過的紀弦、覃子豪,雖然我只是個無名小卒,投稿過去如果不採用,都會給我寫個明信片,說你的詩如何如何,給我指導。因為種種原因,我就沒再寫小說,不過因為我也喜歡小說,所以我做了很多翻譯,包括葛拉軾(Günter Grass)、黎錦揚、卡夫卡的小說都翻譯過,我不會創作的就用翻譯來補償。

你提到當年選擇念工專是為了就業的考量,但你對於學習化工和後來陸續投入的不同職業,有真的喜歡嗎?

剛開始不敢講喜歡不喜歡,就是為了就業和幫助家庭有收入,所以我開始在台肥六廠上班的時候,一個月薪水八百塊,三百塊吃飯,三百塊拿回家,兩百塊繳補習費(為準備出國深造補習外語),還有用加班費去繳一百塊郵局零存整付存款。正式出社會工作之後,覺得自己書讀得不夠,那時候有一點洩氣,感覺自己跟不上現代技術,後來去卡林塑膠廠工作時,工作內容已經不太像典型的化工了,在台肥六廠七年做的是真正的化學工業,而且是非常先進的,當時有感覺學到一些新東西的興趣,但那只是職業或工作,談不上喜不喜歡,但後來離開化工業出來辦專利就確實有喜歡,做得感覺趣味趣味,就繼續做這樣。

你感覺到的趣味在哪裡?

趣味在於都是新的東西。詩,通常源自一個新的發想,是發明,而想要取得專利的那些發明更是新的idea,二者還有另一個更加趣味的共通性是語言。詩的語言有固定和曖昧,這好像有點矛盾齁,主要是詩的語言你要讓讀者知道你在說什麼,但又不能被限定死,文字要有彈性,這樣擁有不同經驗的人在閱讀時會有不一樣的感受,這是詩的多面性。針對技術的發明,在申請專利時有一個部分叫做「請求專利部分」(claim),也就是申請者所主張的專利範圍,這個聲明的文字也需要兼具固定與曖昧,固定的部分在於,要能讓審查人知道你所主張的權利範圍,這樣才能比對與過往的專利是否重複,這個主張一定要明確,但文字的說明必須要有彈性,未來如果碰到專利糾紛時,你才可能主張比較大的範圍。我們有看過一些例子是發明人自己申請,或沒有找到有足夠訓練的代理人時,遇到權利被侵犯時,因為自己的聲明寫得太死,無法涵蓋到被侵犯的範圍,就很難成立侵權。這就是我所說兩者在語言上的共通性,我自己也是透過很多國外專利提供的經驗,才了解到撰寫這些文字所需要的講究。

在詩的創作這方面,可以跟我們分享一下你實際的工作狀態?

寫詩跟工作不同,工作常會有計畫性與目的性,寫詩只有一個目的就是我想寫詩,但你不能先設定說「我要寫什麼詩」去寫那個詩,我寫這麼久了也沒辦法。想寫詩本身就是目的,但面對一張紙說我要開始寫詩是寫不出來的,但你如果經常在想我想寫詩,有時候詩就會跑出來,所以到最後不是你去找詩,是詩來找你。詩來找你的時候,會有一種動機來衝擊你,這時紙一拿出來馬上就寫完了,也就是把你思考的內容或想要表達的感情直接寫出來,當然之後或許會有文字的修飾,這方面也有訓練的問題,但重點還是寫詩本身是沒有目的性的。

我常跟年輕人聊天,我說每個人都可以成為詩人,關鍵是有沒有想寫,他說但我不知道要怎麼寫詩,我說那是因為你想到詩的時候就放棄了,如果有一個題目、觀念或感情出現的時候,你一直思考想怎麼寫,有這個強烈的動機想寫,詩就會漸漸成形。我之前在淡水辦詩歌節的時候遇到一個移工,她說對寫詩有興趣,我請她寫來看看,結果她寫來的都是古典詩句,我跟她說妳寫的都是別人的話,應該要寫妳自己想要說的話,把她點醒,結果她馬上就寫出來了。她的工作是居服員,我說妳把妳的生活、對工作的投入或照顧病人的感情寫出來,那就是詩,文字或語言雖然還不是很老練,但是那個感情出來了,到現在她已經出版兩本詩集了。其實每個人都可以是詩人,真的,看你要不要寫而已。

作為一個曾經斜槓並覺得是正面經驗的創作者,你會給不得不選擇斜槓的年輕創作者什麼回應或建議?

每個人都要有一個正常且正當的職業,才有辦法維持一個穩定的生活,除非是家境很富裕,但即便是不需要賺錢謀生,我也覺得能夠有一份職業比較好,因為這樣才會有豐富的生活經驗,寫作不能只靠空想,你所從事的行業裡可能就會有你想寫的東西。再來,也是我的經驗,有一份正常的工作,生活的步調會比較規律,不會亂,況且如果沒有工作,難道有辦法一整天都在想要怎麼寫詩?不可能吧。以我的了解,除了極少知名的作家,絕大多數的文學創作者很難把寫作當成職業,雖然有如國藝會這類公部門提供的補助,但要年年都拿到補助也很困難吧,所以還是要靠自力更生。

坦白說,我不太相信沒有生活經驗的寫作可以持久,作者可以編故事,但還是要有實際的生活經驗作為基礎,為什麼有很多小說的作者要做田野調查,就是因為自己的經驗不足,需要收集大家的經驗作為材料。所以我比較會給的建議是,寫作可以當成興趣是很幸運的,當作職業的話很辛苦,寫了可以發表嗎?可以拿到補助嗎?可以得獎嗎?光是要想這些頭殼就摸咧燒呀,如果我有職業和固定收入,我寫只是為了興趣,寫出來可以發表就發表,覺得歡喜,這樣不是很好命?

現在還有寫詩嗎?

最近幾年去淡水辦詩歌節時比較有寫詩,平常沒有太想寫,已經沒有那種驅動力了,感覺想說的話也都說完了,老人最好不要太厚話(多嘴),哈哈哈。

李魁賢

1937年出生。1953年開始寫詩,國內外獲獎無數,包括英國國際詩人學會傑出詩人獎、巫永福文學評論獎、義大利藝術大學文學獎傑出獎、韓國亞洲詩人貢獻獎、印度國際詩人學會千禧年詩人獎、賴和文學獎、行政院文化獎、吳三連獎文藝獎、孟加拉卡塔克文學獎、馬其頓奈姆.弗拉舍里文學獎、國家文藝獎等。

註|本文標題借用李魁賢2000年詩作〈我習慣在廢紙上寫詩〉。