28

成為朝八晚五的上班族五年後,我才發現,原來週休三日是最適宜人類的工作步調,最佳組合方式是週三加上週末。工作日被假日包圍,勤勞地踏過兩顆石頭就能休息,讓幻想中的自由彼岸不再遙遠。

我猜想,這個發現,除了來自每天睡到自然醒的渴望,也來自於斜槓身分所帶來的相互牽制與甜蜜。我是一名劇評,一位朋友口中的廣義藝術家,也是一名住在花蓮的職能治療師。在進入大家都會假裝有興趣,實則是句點產生器的治療師工作日常描述前,概略一點來看我所交代出的社會身分特徵,可切分成無須打卡、無固定薪水的自由工作者,或是創作者;及每天打卡上下班,領固定月薪的上班族。

用一週的時間來切分,週一至週五白天我是治療師,週間晚上及週末,我是父母親戚不反對(應該有忍受年限)但永遠搞不明白的不事生產者。大多時候,我對此狀態皆甘之如飴,領著月薪,當當薪水小偷,下了班還能發展個人興趣,做得也算不錯,吃著火鍋唱著歌,還是會突然感到emo。這些身分的背後,就像是兩個世界的選擇,白天不懂夜的黑,太過認真的跟非藝術產業相關的友人談論藝術,冷場要自己收拾,而藝文圈的朋友,也未必能理解上班族的日常甘苦。

30歲以前的我,追逐文學與劇場的幻影,希望自己能成為其中的一員,而且要是全職的那種,燃燒身心佛擋殺佛,以求藝術,彷彿是一尊尊藝術大神曾經的應許。30歲以後的我,我就不想吃苦,我就爛,每個月一號看到薪水入帳還是開心到起飛。就算解釋一千遍,長輩們仍然把我當成是電影導演,現在的我都笑笑說對。

還有什麼好抱怨的呢?

時不時心頭會飄過這句反問,但上班族的生活是這樣,即使有體無魂,錢買得到我的肉體買不了我的心,一天還是得在指定的地點待滿指定的時間。上班的日子,透過社群媒體窺看遠在台北的各類藝文訊息,累積永遠看不完的書單,是薪水小偷的消遣,也是焦慮的永動機,幻想另一種活得更像創作者的人生,專心致志在藝術實踐之途,滾動更多作品與想法,當然也有機會在社群媒體上活得只有藝術。

焦慮、羨慕和嫉妒,這些情緒如同伏流,總是不經意在我對現況感到滿意時湧現,並往往令我感到過於貪心的罪惡。但我也知道,正是這份工作、落腳花蓮以及在花蓮遭遇到的藝術經驗接住了我,引領身心進入藝術與生活無須劃分的時刻,也應對著種種歪膏揤斜的念頭。

人生能在花蓮待超過十年的時間,是我最大的幸運。當初為了文學夢而來,讀完東華華文的研究所,確定自己的才華不足以餬口,卻湊巧碰上一個在醫院身心科執業的機會,也剛好大學不甘不願讀完職能治療系,還低分飛過拿到證照,所有的巧合匯聚讓我得以在花蓮待了下來。

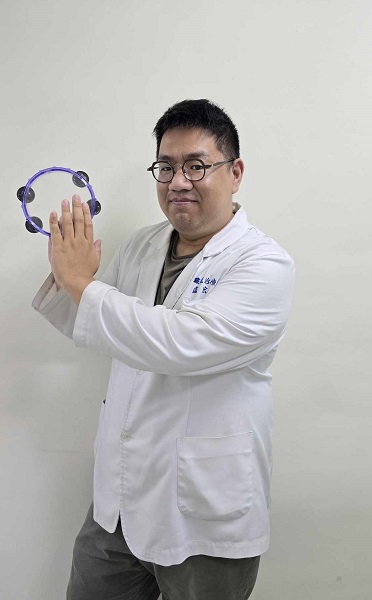

職能治療是從英文的occupational therapy翻譯而來,為了不讓氣氛陷入冰點,我通常會解釋成,這是一種恢復身/心日常生活功能的復健。醫院裡的職能治療師,會出現在復健科、兒童早療以及身心科。我目前的工作內容,包含評估個案們的日常生活功能,以及設計治療活動,令身心科的個案們能改善因身心症狀所遭遇到的各類問題。

說得白話一點,即是要為住院病友們每天找點事情做。我會帶個案們做伸展運動、音樂遊戲、畫圖,或是做一些合宜的工作訓練。身為醫院的小螺絲釘,許多理想於此並無用武之地,更多的是妥協與磨損,或我現在認為就是一種醫療及社福資源短缺下的各方彈性補位。耗損不合理,但因此而完全止步,也是一種不切實際的理想。

這是醫院裡的病友們、同事、護理師、醫生及各方照護者教會我的。治療師每日的工作雖然會遇到許多人,但工作內容總是重複且少有進展,這當然也跟每間醫院的屬性定位,以及疾病帶來的身心挑戰往往反復且漫長有關。當我為此感到煩悶時,卻看見醫院裡的眾人,在庸碌且單調的生活中,始終步履不停。我也察覺,一件事情是否有變化,來自自身觀看的位置與尺度。從各種治療目標或是醫院指標出發,除了藥物帶來的顯著效果外,其它處置或許不那麼被重視,甚至連藥物都不見得每次皆能生效。而如果將觀察的倍數放大,聚焦於每個人行為的細微變化上,還是能見到連彩色筆都不知道如何使用的病友,開始學會握筆,在畫紙塗上一小塊顏色;或是看到護理師和照服員,在忙碌的照護工作中,仍於能力範圍內,一點一滴調整了作法。

在眾人忙碌於生活的世界裡,卻也逼問著我,藝術的位置在哪裡?當我週末坐在劇場裡,或是步入一檔展覽,我越來越不明白,這些潮來潮去的字眼,諸如人類世、酷兒、左翼、資本主義等,與週間的我,以及眼前眾人的關係何在,尤其當看到創作論述不時提及公眾、民眾,我不知道到底有誰在乎?

更多時候,我甚至覺得聽同事們罵罵公婆和老公,看她們為了幫小孩搶暑期營隊而鄭重其事,比藝術家和策展人動輒上下幾百年,鄉土、性別或轉型正義無一不關懷,來得更有意思。就像前面提到的觀察尺度,假使一件創作被期許能為觀者拓展感官經驗與想像,我在震災後,醫院整修的水泥牆面上,以及同事們協力將墜於草叢的雛鳥,放回鳥巢的事件中,取得了同樣的效果,並明確看到生活的痕跡。

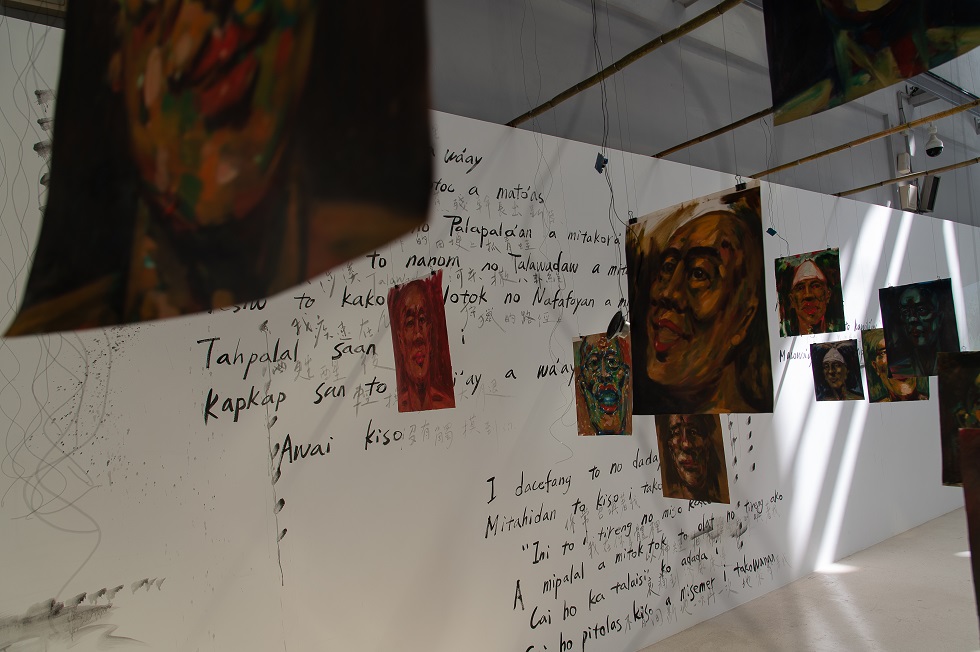

只是,仍有些許時刻,太有目的與功能性的日常生活,突然像是鉛塊般,將人拖往下沉,而內心猶有飛翔的慾望。前些時候,因受邀參與「冉而山劇場」今年在太巴塱舉辦的「Kahemekan花蓮行為藝術展演」,與其他三位參與藝術家討論行為內容時,短短一小時的交流,身心無比輕盈,無須落地的進入神話、宇宙,與藝術所應許的無用之地。

我始終未曾放棄與藝術沾邊,甚至不計成本做點什麼,為的即是這些不知何時出現,解放現世束縛,令身心震動的時刻,那是一種莫可名狀的需求,更像是任性的,我就是要。

也是因為待在花蓮,我遇見許多不以藝術家或創作者自居的創作者,他們只是生活著,用身心與創作反饋生命帶來的時間流動。倒不是說他們不會思考一件作品如何呈現,或是如何精進技巧等議題,而是創作不僅為了完成一件作品,它更像是吃飯喝水一樣自然,無須從生活中切割出去。你可以是一名書店老闆,一名理髮師,或一名幼稚園老師,但你也無時無刻在創作,彷彿身處一個不知藝術為何物的宇宙觀中。

如同我某次採訪冉而山劇場的團長Adaw Palaf Langasan(阿道.巴辣夫.冉而山)所言,藝術很遙遠很怪,如果有另一種說法,可以說是一個人懂得生活,懂得享受,懂得美好。阿道的洞見,與花蓮藝術家們的生存樣態,是我腳前的燈,令我往返不同身分處境間,火燒眉毛時,也能辨識出一條隱微的小徑,這條小徑串聯起零碎的時間與分裂的身分。

當然不定時依舊會焦慮,又沒存到錢又沒幹出什麼大事,是不是到了該抉擇的時候。但我永遠記得有一部分的我迎著日出繞著篝火跳舞時,以及和眾人在城市空間集體行為時,靈魂的飽滿與寧靜。這部分的我不太有用,但我願意為等待這份無用顯現而早起上班。也讓被社會歸類為有用的我,能放慢腳步,面對醫院的環境與病友們,有力氣欣賞彼此於大環境裡的無用。且即使無用,有意無意間一點點細微的變化,亦為創作與藝術之所在。

本文作者|盧宏文

現居於花蓮,因在原住民族創作者及其生活態度上深受啟發,開始長期關注其創作環境、概念和作品,並以此作為2017年國藝會「表演藝術評論人專案」之書寫主題。持續以緩慢的速度產出文章或劇評,也參與行為藝術展演及策展。