21

撰稿時,新北市李梅樹紀念館的撤畫事件正於台灣喧囂塵上,「春色無邊」一展的戶外看板,因前輩畫家李石樵作品《橫臥裸婦》引發「爭議」。「藝術」主體之於作品的正當性、藝術家的正當性、還是行銷的正當性並非我所好奇的,而是該事件,之於社會體制、觀感、道德,折射出的各種觀點,反而有機會為我們照亮身處體制的邊角,對「以藝術之名」的想像為何?而該邊角也適得其所的與「技術的酷兒論I:Q.O.O」一展(以下簡稱「技術的酷兒論」)遙相呼應,畢竟,邊角上發生的諸多拉鋸,正是技術的戰場,而每一次因「藝術」與「色情」激盪出的「春色」,都是重新思考「兩性」與「酷兒」之間關係的契機。

另外,「撤畫」事件發生之前,本名曹米駬的妮妃雅(Nymphia Wind)代表台灣,榮獲美國實境節目《魯保羅變裝皇后秀》(RuPaul's Drag Race)冠軍,適逢「玫瑰少年」葉永鋕逝世24週年,除了是否鬆動了社會上既存的刻板印象,或者是對於「Drag Queen」(變裝皇后)等螢光幕「後」影視產業的從業人員,能否更加肯定與尊重之外,相隔24年的巧合,讓同溫層的「我們」在自己的技術迴圈中,增加了武器?裝備?還是其他資糧?回到展覽「技術的酷兒論」,該展由Nn̄g Project1藝術策展團隊的成員張文豪與謝盛翔共同策劃,參展者包含江之翠劇場×陳煜典、阮原閩、花季琳、陳飛豪、張紋瑄×廖海廷、黃至正與楊登麟共七組藝術家,在春色無邊的「撤畫」事件與結合珍珠奶茶與甄嬛哏的「台灣之光」外,該展提供了怎樣的微量元素與緩效性。

無故的媒材?

黃至正此次展出創作生涯中,少見的大尺幅四屏作品,作品名稱《The Storm》,或許遙相呼應了皮耶.奧古斯特.考特(Pierre Auguste Cot)於1880年完成的繪畫作品《暴風雨》。相較於後者清晰地刻劃出風雨欲來,一男一女在山野上奔跑的表情、衣著等細節,黃至正作品中的主人公則是無法進一步明確辨識出細節的兩個人形,貌似牽著手在林間疾走的動態模糊,周遭的樹叢也與之同步,唯有如風如閃電的金色筆觸,在金箔與如炭質地的黑墨之間交纏並牽引著。張文豪指著畫面中左後方,有著似門的方形。「雷公點心」是台灣俗諺,是大氣現象被賦予了人類道德尺度,倘若離開了「門」是離開人類的尺度,能趁「雷公」發作擁抱「在野」的勇氣,或許是擁抱自由與危險的勇氣。此作在媒材、題材、基底材以及展示位置上,先行為該展,打開了一道思維的門縫。

花季琳新作《human\dancer》,不同於過往的平面膠彩,使用日式「張子」技法,以層疊的紙張「敷」出一個人型,坐臥並俯視端詳一鏡面。該人型靈感源自日本松本俊夫導演1969年的作品《薔薇的葬禮》中的男主角,由演員池畑慎之介飾演之,男主角一改伊底帕斯情結殺了兩個母親後並嫁給父親,其中一個母親是親生母親,另一個母親則是自己在新宿二丁目酒吧工作的媽媽桑,男主角性別認同的轉換,以及實踐社會角色地點的轉換,讓伊底帕斯「情節」了不一樣的「事故」發展;然而,花季琳的「紙質」作品,透過媒材置入更多如陰與陽、凹與凸、塊範與毛刺、外殼與內裡的修辭,而顧影自憐的身影,亦隱含著化身成水仙的納西瑟斯(Narcissus)的故事,如果畫蛾眉是切換角色的方法,那花季琳為蛾眉之畫,則有機會承載上述修辭,指涉更多與矛盾並存的狀態。

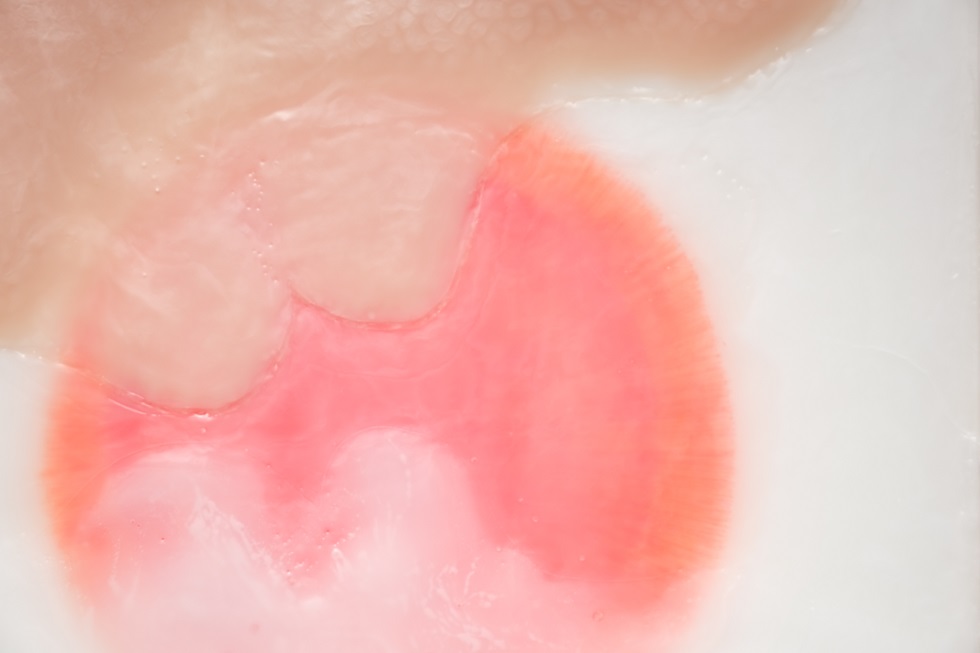

楊登麟此次展出新作「睡美人」系列,以日本文學家川端康成的小說《睡美人》為對話文本。耳熟能詳的童話《睡美人》是英雄救美與幸福美滿,而川端康成的《睡美人》則更像是一名男性,在年老之時,找回「追求慾望的自己」的同時,也貪戀「貪戀青春的自己」。英雄得自救,才能重拾逝去的幸福,換句話說,英雄不能再用以前的方式「成為英雄」,性別的消退如同情慾需求,是不分性別都需要面對的課題,然而,因情慾而至的各種枷鎖,卻考驗著不同性取向各自的生存技術。呼應小說中描述到的紅色天鵝絨布、白裡透紅的肌膚、鮮血與紅葉等意象,楊登麟延續過往的「手路」,作品在複寫紙、蠟、乳液、乳霜、環氧樹脂與杉木框的使用中,抽象的畫面讓材質「具體」且「寫實」,恣意騷動卻又溫婉蘊藉的作為情慾隱喻,似乎更為彰顯;溢出「框」的流動材質在凝滯後,是侵門踏戶又滿溢肉身的慾望,欲蓋彌彰的明喻在此皆成呼之欲出的暗喻。

裝飾性與儀式性的文化內涵,讓黃至正箔畫的平面性意義,有著與油彩和筆墨不全然一樣的思辨;花季琳與楊登麟的作品,則在文本的選用之外,對於各自媒材的詮釋與實踐,有著古法新用的高度嘗試與完成度。

聲線技術

從非顏色的金色,到非聲音的聲音,江之翠劇場×陳煜典的《行過洛津》與張紋瑄×廖海廷的《F的故事》,跳脫了「尊重各種性別氣質」的唯一倡導,而是透過作品從「聲線」隱喻了國家之聲無法說出之樣態,與個體之聲之於被賤斥的情境。

江之翠劇場的南管實驗劇作《行過洛津》改編自施叔青的原作小說,而在劇場現場觀看時,可以在另一端看見《荔鏡記》(又名《陳三五娘》)的演出,透過「調度」,觀者在自由的觀看中,完成了互文的趣味,也完成了更為糾結的「跨」性別切換。相較於在劇場直接看《行過洛津》,此次以「作品化」的方式展出影像裝置,藉既有空間的特殊性,形塑了觀看與聆聽的趣味,投影影像穿越絲綢網狀的簾幕,簾幕上畫著女女相對的宮娥圖,圖像身後則是《行過洛津》表演的紀錄影像,該影像「不意外的模糊」與「意外的清晰」何嘗不是在思考性別壓迫和認同時,會遭遇到的況味?《行過洛津》與《F的故事》這兩件作品皆讓「聲線」技術得以被放大來思考,倘若南管之聲,講究陰陽五行之調和,呼應著《行過洛津》中的性別轉換,那《F的故事》之於「赫茲」和「賦格」這兩種完全不同於南管的聲音系統,又將指向何種思考邏輯?

究竟幾赫茲的人聲會被說娘?有男性聲音平均赫茲、女性聲音平均赫茲,還有不男不女聲音平均赫茲?知道平均值之後,究竟幾赫茲的人聲會被覺得有魅力?又或者,「人生」的重量是可以在「赫茲」之間被衡量的?控制自己的聲音,逃離「因 C 被拒」2的窘境?另外,賦格作為一種音樂體裁,完成了對於「和諧」的想像,然而,對應著人的慾望和權力糾葛,有格?無格?被誰賦予?《行過洛津》與《F的故事》在策展脈絡中彼此參照,舞台上身段中隱含著表演的身體與自我功夫的技術,以及天生的聲音與自我規訓的聲線,或許,更牽繫著策展人想碰觸的「技術」命題。

出格的凝視與認同

日治時期台灣畫家的生平軌跡,無一不是書寫台灣美術史時,重要的依據來源,然而,軌跡的時間軸在前進的同時,多數人很常忽略同一時期與美術「無關」的社會氛圍與事件。1937年《台灣婦人界》雜誌曾刊載文章〈同性愛是一種疾病,要如何預防呢?〉上述的參照點,有如歷史文本中的奈米縫隙,藝術家陳飛豪尤其擅長從中撐出當代情境與歷史幽谷的迴響,其作品《男生徒》交纏著現代性治理下的「愛」與「醫學」被羅曼化與政治化,另外,這件錄像使用台語獨白,更加強化了作品中台灣藝術家的殖民身分,以及找回感性詮釋的能動性,而在故事之間,亦讓腐女心的觀者腦補並揪心著台男與日男邂逅,攻受之間,有著難分難解的殖民與被殖民、宰制和依存的關係。

阮原閩《出口》一作,在觀者尚未辨識作品圖像前,已先被作品在空間的折射所吸引,實體與光影,並非賣弄古典虛實的審美,相反地,是更近一步,思考攝影作為一種人類學的「捕捉」,與版畫作再現與傳播的隱喻,究竟誰有權「顯影」了誰?拍攝者與被攝者之間的權力關係,藉由自我擺拍,重探檢視人類學式攝影的凝視,透過銅版顯影,並讓鏡面折射出「光影」,或許,唯有如此的模糊才是真正「清晰的攝影」;直至今日,殖民者政權即使離開殖民地,被攝者也並未完全脫離權力的調控,這些權力不對等來自今日族群與性取向的差異,藝術家的「出口」在眼神「放光」中,重拾主體的「自我肖像」。

再往前一點點?再往後一點點?

「Q」可以是酷兒、是量子力學、是「酷」,也可以是與「Curator」(策展人)發音近似的Q,或是很Q很可愛的Q、生活中遇到挫折只能QQ的Q,又或者,是做人要軟Q的Q?上述於技術的思考與延伸,莫過於是「生存的方法」,技術生成的原因與目的,無不受到社會、文化和權力關係的影響,在流動且產生交互作用的過程中發展與應用,其中酷兒實踐提供了一種新的身分表達與社會參與的路徑,抑或歧視和排斥的事件。站在社會制度健全與權利平等的基礎上,同志婚姻合法化的落實何其重要,然而,在合法化之前,與合法化之後,許多細膩的「坎」有待發現,或許受政策影響,或許是社會氛圍允許,諸多「都這樣想」的展覽,如雨後春筍一般紛紛出現,對策展人張文豪而言,是不是都太理所當然了?或許,真的需要一些時間推移與思潮累積,才有辦法,在平權訴求與酷兒形象之外,尋求更細膩、幽微的聲響。「技術的酷兒論」一展若沒有過往那些「明確」、「正確」的展覽標的、亦步亦趨者,也很難找到灰階的旨趣與從容,藉由該展覽,不只是平權的倡導,或「酷兒形象」的再次確立與樹立,而是在上述關係中找出各種「Q」的酷兒技術。

另外,張文豪繼「技術的酷兒論I:Q.O.O」,近期協同團隊,同步策劃「壞戀:情動身體的誤讀與蜚語」,該展直指遭社會賤斥者的表意實踐,如何「壞」與「壞得好」?思考面向亦將上述對應著東亞,面臨現代化過程時遭逢排除與接受,之中「快篩」了什麼正常與不正常?「測出」了什麼癥候與無症狀?

文末,細忖「技術的酷兒論」策展論述「酷異者的幸福如何可能?以及使其可能」一語,技術如何讓「幸福」與「生存」互為因果與動力的相繼而生?展覽或許無法,也不能定義「幸福」,相反地,作品各自在延伸的文本與寓意中,勾勒了一些生命樣態,無論是再往前一點點,或是再往後一點點,跨性向的共情,抑或,沒有共情也能各自安好的存在。

技術的酷兒論I:Q.O.O

2024/3/15-6/9

關渡美術館

壞戀:情動身體的誤讀與蜚語

2024/5/11-6/9

水谷藝術

本文作者|劉星佑

成立「走路草農/藝團」,組織「多元成展」展演平台,從事策展、藝評與創作,關注環境、農業與性別議題。

註1|「Nn̄g」是「蛋」的台語發音,指向藝術作品在策展實踐中形成的「有機生命」狀態。「Nn̄g Project」是一個2023年成立的藝術策展團隊,核心成員包含:黃銘樂、劉沁、謝盛翔、張文豪,該團隊關注特殊、少數、邊緣、可能受到忽視的議題,如LGBTQ、女性主義、神經多樣性、後殖民情境、亞際和亞洲、全球視野下的多重現代性等等。

註2|拒胖、拒C,是拒絕肥胖外型與拒絕sissy(娘娘腔)的意思,是台灣男同志之間常用的慣用語。