24

人們體驗時間的一般方式,是以一種處身於現在、並且覺察過去與未來之方式在經歷時間的變化。同時人們創造歷史,又受歷史影響與限制,沉浸於歷史而無法逃脫。1

歷經一番波折始得開館的基隆美術館,由基隆市文化局、水谷藝術共同主辦,林宏璋擔綱策展的「未記持」(bē-kì-tit)為開館啟航,22組國內外藝術家/團體的參展作品主要對應基隆複雜多元的歷史記憶。倘若「開館展」具有昭示發展方向的指標作用,那麼,「未記持」可為基隆美術館帶來什麼樣的未來想像?

得天獨厚的地理方位

基隆美術館並非擁有獨立建物的館舍,而是將基隆文化中心原有展覽空間改造成「美術館」。基隆文化中心為一綜合型文化設施,包括基隆表演藝術中心、基隆市公共圖書館總館等也都設於「信一路181號」這座建築裡,現再加入基隆美術館,皆為基隆首要的藝文場館。

以地理位置來看,美術館面對田寮河,基隆港近在咫尺,遠眺丘陵、港灣,站在館外,海港特有的氣味即撲鼻而來。除此,毗鄰基隆市政府等行政機關,又位居基隆火車站、基隆港東岸客運大樓、高速公路聯通高架等交通輻輳地,鄰近廟口等觀光景點,相對於得費上一番周折才能抵達的台灣其他地方美術館,基隆美術館得天獨厚的環境條件為其生色不少。

再從歷史面觀之,位址前身可追溯至日治時期,台灣第一座公共集會設施「基隆公會堂」建於基隆港邊的哨船頭山,1903年竣工。1945年更名「中正堂」,1958年改建。1980年中正堂拆除,哨船頭山作為「基隆市立文化中心」建地,1985年落成啟用,為全台首座文化中心。2004年改名成「基隆文化中心」。2021年基隆市政府以「基隆美術館展場提升計畫」,向文化部爭取經費2.4億元展開全館整修及空間再規劃工程,原訂2022年4月完工,因工程問題一再延宕,直到今(2024)年4月基隆美術館終於開館。

綜合前述可知,基隆美術館看似是「新興」的美術館,然其所在位址和前身等公共文化設施早已存在,也都和基隆作為「台灣頭」、「北台灣門面」的地理身分有關,而這樣的歷史背景,不免讓人對基隆美術館寄予一份期待,儘管目前它尚未具有「美術館」的營運編制之實。

「升級」成為基隆美術館,民眾只須穿越一道自動門,就能免費進到展場,就算缺少一般美術館在參訪動線中體驗到的儀式感,也可視為具備親民的優勢,自動門隔絕館外車水馬龍的喧囂,讓人很快切換到觀展模式。

翻修後的美術館內部空間,局部保留了原中國傳統宮殿式的天花板內裝與大理石地板,試著與當代白盒子的空間設計概念串接,企圖打造出符合當代藝術展演多變性的空間運用需求。開館展「未記持」涵蓋空間裝置、攝影、錄像等媒介(medium)類型,適巧演繹空間操作的可能方式,其中之一的立體作品、吳家昀的《黑色風景》,就是對應原天花板舊宮燈的極簡造型,頂上宮燈映射在作品黑色大理石上的倒影,提醒觀者那段政治主導藝術走向的歷史未離太遠。

基隆歷史記憶的召喚

回應台灣當代藝術近年興起「歷史轉向」的創作取向,「未記持」的策展針對基隆展開地方性的回顧、想像與展望,以此設定五項子題:「定居殖民主義與殖民主義」、「先驗歷史物」、「冷冷戰」、「外置記憶的政治」和「檔案病」,對應基隆的發展史之外,另透過作品的「物」召喚遺忘的記憶,亦探討反身性書寫的可能性。

展場入口首先看見的是劉柏村以鋼鐵打造的《錨—泊》(2018),連結基隆為港口城市的意象,懸浮半空的斑駁船體和LED燈散發的詭譎微光,象徵沉重又矛盾的凝聚。秦政德&游佳臻共創的《描,寫》,以清領時期建造的獅球嶺砲台為核心,於現場置放砲台周邊生長的青苔壤土是古戰場煙硝的殘跡,訴說基隆17世紀起即為北台灣軍略要地的歷史。

林安狗《牙齒、血液與鄉愁》、周武翰《靈場模擬器》、陳飛豪《台字章物語:基隆秘帖》等作品皆援自日治時期的相關文本。林安狗以牙醫兼作家周金波(基隆人,1920–1996)的短篇小說〈水癌〉為引,從牙醫看診的故事影射殖民時期台灣人的失語狀態。周武翰以甘蔗板為材料製作成日式屏風裝置,援引的是日人對照母國佛寺山門,打造33尊觀音石像分置於基隆多處寺廟的史蹟。陳飛豪過往即透過表演藝術、劇本、文學與新聞的轉譯重構,結合基隆等城市情景,創造出個人意念建構下的日治台灣想像,這次則多加入基隆不為人知的民間故事。

攝影被視為相對客觀的記錄工具,經常作為城市景觀及社會變遷的見證媒介,然而,在不同攝影家之間也能看到詮釋手法的個別差異。長期拍攝故鄉基隆的鄭桑溪(1937–2011),其攝影作品也以展現在地人的獨特視角著稱;沈昭良透過拍攝白色恐怖時期使用時間最長的「威權歷史遺址」新店軍人監獄,和曾是二二八事件殺戮現場之一的基隆港,作為展場視覺組構的兩大元素,也以此回應歷史和景觀書寫的可能。

何經泰以濕版攝影呈現排灣族五年祭儀式的神聖與古老,一方面呼應19世紀來台的外國攝影師,就是以濕版攝影為逾百年前的台灣原住民和風土景觀留下影像紀錄,另一方面也藉此作為抵抗數位時代、回歸攝影本質的親身實作。

「I'm memory」的主體性提問

相對「未記持」(台語)意指隱退、消逝的記憶,林宏璋為展覽命名的英文標題「Immemory」是一個新創字,也是「I'm memory」的拼寫,以此標示「我是記憶」的主體性提問。在時間行進的過程中,人們唯有透過敘事性的方式,才能傳達出對歷史處境的體驗,而其所蘊涵的某種主體性才可能浮現,並從中建立起自我認同。

如:吳天章《港口情歌》、林羿綺《(不)可視的訪客:基隆港》等錄像裝置皆指向冷戰時期在基隆港來去的美軍,除了架構出逾半世紀以來台灣駁雜的集體記憶,同時也牽涉到個人的生命故事:林羿綺以美軍駐紮台灣期間誕生的混血兒為拍攝對象,他們的身體和生命史正是冷戰歷史的實存見證。

藝術團體「引爆火山工程」則是進行基隆地方史的考掘,他們以一張大圖表和三座圓體黑帳篷內播放的錄像,詮釋基隆海底火山群、1867年基隆大海嘯和凱達格蘭族耆老口述的飛碟、地洞文明等傳說,試圖重塑北台灣沿海及火山島群的另翼歷史。張乃仁的影像裝置《平新東聯》則是從家族經營便利商店、紙箱等小型經濟體的生存困境出發,對應到台灣1970、80年代經濟發展的大框架之中。

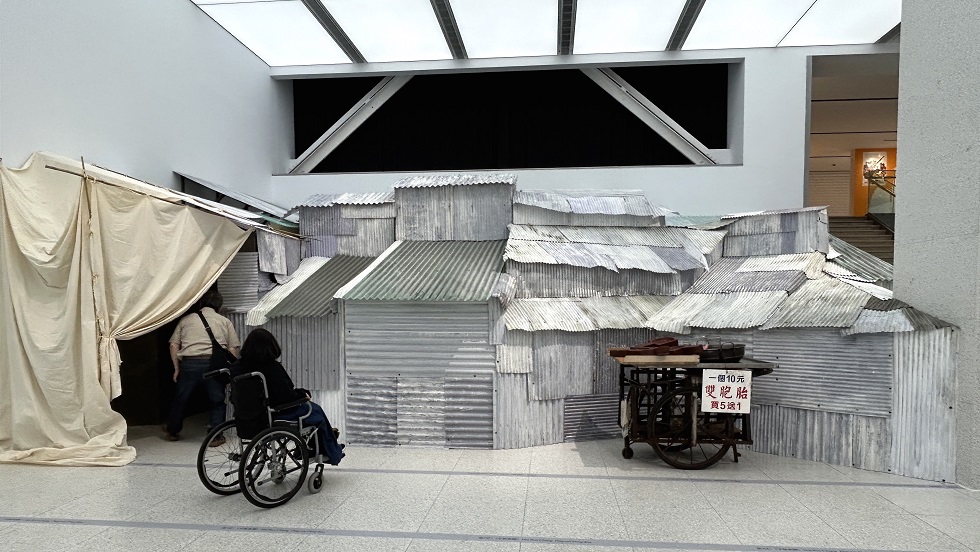

郭敬耘的影像裝置《紀念碑》指向因漁、礦產業到基隆謀生的移居者及其身分認同。影片裡的移工推著「北白川宮能久親王」紀念碑的象徵物,在基隆港邊、市場、八尺門等附近行走,串起這個島嶼入口城市如何成為海洋文化中介者的記憶流轉。不同族群的混融攪動著基隆的人文生態,也帶來複雜的景觀紋理,王毓淞在展場搭造的曲折「暗巷」與臨時性空間,以及一座小販攤車,意在勾起觀者對基隆環境的記憶起點,攤車流動的特性與建築、歷史託身且相互串連。

彭弘智的《正義路安魂曲——第二樂章:港都夜雨》源自他在基隆購入的老屋還保留著1970年代的陳設、吊燈和一張以報紙平整包覆的遺照,他將這些「材料」重構於展場之中,包括:做成兩盞擺動的吊燈、以隔間木板打造的船隻(據說原屋主是船員),另於手機掃描後可看到影片播放這幢老屋原本的狀態,在南管名曲〈梅花操〉的鋪陳下,彭弘智以跨媒材的藝術形式與另一個世界進行溝通及弔念。

美術館的未來備忘錄

美籍越南裔導演鄭明河在為越戰終戰40年拍攝的影片《遺忘越南》當中,以詩意的影像述說這個在水、陸之間維繫平衡的國度之滄桑。越南在近代史佔有一席之地、卻又經常被遺忘的狀態,彷彿也像是基隆的處境。

個體生命意義的定位、建構,往往鑲嵌於某些集體的公共故事或歷史敘事之中,「未記持」以基隆為精神地理學的座標,透過當代藝術對基隆進行歷史挖掘與重建的再展示,讓觀者在複數視角重新思索歷史的意義之外,也得以在過程中累積自我與城市認同的基礎。而以這樣的當代藝術展為起手式,期待能為在政治喧囂中開館的基隆美術館,提供一則關於集體記憶與認同建構的介面參照,以作為未來發展的檔案備忘錄。

基隆美術館開館展:未記持(bē-kì-tit)

2024/4/12-6/30

基隆美術館1樓、M樓

本文作者|吳垠慧

獨立文字工作者,國立台北師範學院藝研所理論組碩士,曾任《典藏今藝術》總召集、《中國時報》文化組副主任、國藝會資深專員等,著有《台灣當代美術大系:科技與數位藝術》(2003)。

註1|參見:蕭阿勤,《回歸現實:台灣1970年代的戰後世代與文化政治變遷》,台北:中研院社研所,2008。頁407。