03

王威智的書《看不見的文字:時代挑戰與一名布農祭司的回應》,開展出一段對於存在於百餘年前「祭事曆」一物的求索。像一部偵探片般,從拼湊基礎的物證開始,接著掌握種種線索,從而構築了祭事曆從創作到出土的樣貌。

對於物的求索

王威智對於祭事曆的追尋,始於對布農族擁有類似於繪文字的圖騰的好奇。而今散落於布農族部落各處的圖紋,似已成為布農族的標記性符號。然而,看似具代表性且理所當然的記號,最早出現的時間點可能不出百餘年前。

以繪文字為始,王威智步上了對於祭事曆的探求,從「為什麼」、「何時」、「何人」這幾個問題著手,試圖解鎖祭事曆的身世密碼。

這本書以祭事曆一物為圓心,布農族的小米、信仰、神話等傳統文化作為半徑,勾勒出祭事曆背後所蘊含的「開創/局限」、「傳承/斷裂」等雙重特性。

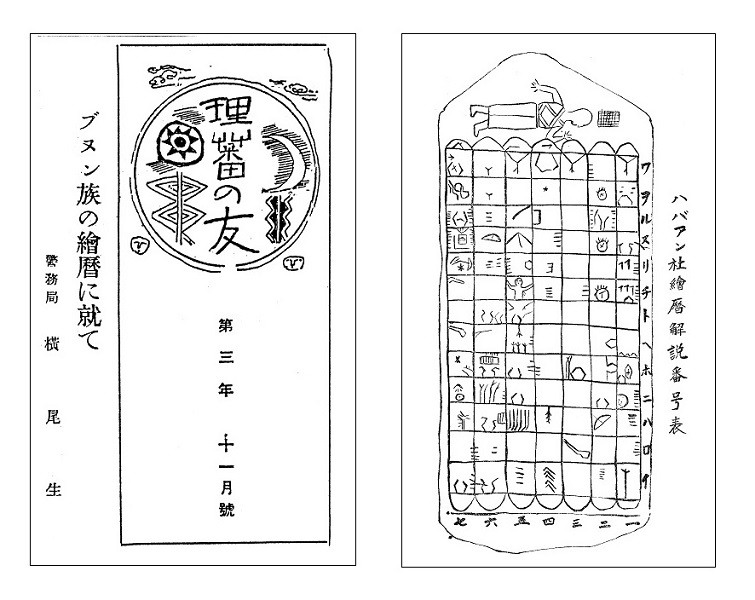

拋開了線性的敘事架構,王威智先將本書的主角——目前已知的八件祭事曆(含仿製品),逐一羅列在讀者面前,為本書的主人公構建出最基礎的身分簿。除了呈現各博物館舍公開的藏品檔案外,也各花了數頁的篇幅,為讀者概述了每件祭事曆的外貌、出土過程與身世脈絡,並指出官方檔案紀錄中錯謬之處。這一章節的安排,讓讀者能在閱讀之初大致掌握祭事曆的樣貌,以及它的來源和現況。

現存的祭事曆,其形態各有不同,沒有一個固定的形制。而這些形態各異的祭事曆(撇除仿製品不談)完全取決於祭司們希望如何將腦海中的祭儀具象化,因此它們都是祭司們獨一無二的創作。

凝固了記憶,也凍結了傳統

為祭事曆作了基礎的描繪之後,王威智回到了「繪文字」一題的討論。他提到台灣原住民部落關於文字失落的神話唾手可得,卻不見創造文字的神話。神話的流傳似乎是一種宣示,也是一種藉口,企圖向世人蒼白地解釋著什麼。直到世局驟變,作為傳統生活的傳承者——祭司,才驚覺於口傳已久、甚或在他們心中早已凝結為智慧的經驗與知識,或許也會如同傳說中失落的文字般驟然逝去。因此祭司們(或許不約而同)試圖將腦袋中的祭儀以各種可能性記錄下來,而這件事的執行需要具備洞察世事的智慧與無比的勇氣。

在王威智一路求索的過程中,發現祭事曆的誕生,肇始於布農族祭司預感到未知的未來可能對於傳統生活秩序帶來衝擊,因而搶在一切無可挽回之前,將如風般流傳的傳統轉變為一種備忘的形式固定下來。然而世事無常,確實在祭事曆誕生後的百年內,族人們在日本殖民政府的統治下,進行集團移住,遷離了原本的居住地,水稻的種植逐漸取代小米,祭儀受到壓抑,祭典不再被需要。原本為了讓口耳相傳的祭儀規矩繼續活下去,而創造成形的祭事曆,遂成了標本般的存在,不再活著;原本可能突破神話成為某種文字形式的祭事曆,在還未茁壯前便已夭折。

打開潘朵拉的盒子

王威智在討論了台灣原住民族對於文字的失落後,接著介紹祭事曆的出土,並撰述祭事曆存在的事實,如何撼動日本當局對於台灣原住民族的認識。

一連串的巨變,催生了祭事曆,在此同時也命定了它那不長的命數。祭事曆首度出現在世人面前,是1925年的「始政三十年紀念展覽會」。該展覽會意在呈現日本治台30年的成果,除了促進產業發展外,也期待以此作為其南向的基礎。祭事曆在此展覽中的亮相,以及其後《臺灣日日新報》對其大篇幅的報導,某種程度能夠看出日本政府對於台灣原住民族使用圖紋記事或備忘的驚嘆,而這也與其統治以來對於「蕃族文化」的調查結果不相吻合。

在出土的整個過程中,有一位關鍵性人物,加速了祭事曆的面世,但也同時加速摧毀祭事曆本身的神聖性,這位人物就是時任總督府理蕃科視學官的橫尾廣輔。他對於台灣原住民族文化的關注與追尋,使得祭事曆接二連三地出現在世人面前,但也使其脫離了原有的文化脈絡,進入異文化的研究機關與保存單位,喪失其在創作之初被期待的作用。

以物件說故事

王威智在此一研究中,重新梳理了環繞在祭事曆一物周遭的人、事、時、地、物,讓這個物件變得立體而鮮明。透由本書的追尋,讀者得以從一個物件窺視以小米這類農作物為中心的祭儀文化、布農族對於天文曆法的掌握,及其傳統生活形態的劇變與殖民政府在當中所扮演的角色等。

「以物件說故事」是此書散發出的獨特魅力,如何讓物件不只是物件,而是讓讀者讀到物件背後蘊藏的一個又一個關於人、甚或一個民族的故事;它訴說出創作者面對世事變遷的掙扎與擔憂、發掘者發現異文化時的興奮與追尋、物件形成時的文化脈絡與時代背景,以及一個傳統文化的失落與驟變。

王威智將已標本化的祭事曆,從博物館眾多的蒐藏品當中打撈出來,嘗試著融化原來已凍結在物件內部的傳統智慧、社會運作與科技成就,並將它的故事放到原來的文化脈絡之中;此舉讓觀眾與博物館內的蒐藏品重新連結起來,不再處於一種疏離甚至斷裂的狀態。經由王威智脈絡性地爬梳,將祭事曆與布農族的神話傳說、文字失落、農耕生活與祭儀曆法串接起來,織出一張大網,網住那些已消逝的過往及其百年來急劇的變遷。

記憶的路徑

祭事曆是被殖民政府挑選過後存留下來關於布農族的記憶之一,作為一個被挑選進博物館的藏品,它的「珍貴性」是殖民主義所賦予的價值——它被編寫進以日本帝國為中心的文化權力階序中,以殖民視角被詮釋著。於是祭事曆在被記憶的同時,也在其原有文化脈絡中失落。

王威智在書末提及,人類學者何廷瑞於1957年調查布農族宗教信仰與歲時祭儀時,發現部落內少數猶存的祭司仍能詳實描述他們所知的祭儀與細節,「這似乎意味著傳承祭儀的口述傳統並未斷絕,或許多數布農族祭司從未改變傳遞祭儀知識的途徑。」

少數祭司們為了抵抗一切的終將消逝,而將祭儀知識具象化的物件,最終落入了殖民政府手中,輾轉成為博物館的蒐藏品;祭事曆本身及其上的圖紋或許已然標本化,甚或去脈絡化。不過,從何廷瑞1957年的調查中顯示,布農族以小米為動力形成的祭儀傳統,還是找到了屬於它自己的路徑,悄悄地躲避了眾人的目光,存活下來;而真正潛藏在祭事曆背後的價值,或許不在那一塊塊的木板及其上的圖紋,而在於祭事曆的創作者,以何等決心正面迎向世局的挑戰所做出的回應。

王威智《看不見的文字:時代挑戰與一名布農祭司的回應》

2023

蔚藍文化

本文作者|蔡雅祺

國立政治大學歷史系博士班肄業,研究領域為滿洲國女性動員。曾就職於台北市立美術館展覽組,目前任職於國家人權博物館典藏研究及檔案中心。